膀胱多发血管瘤1例

作者:张天顺,蒋超梅,陈丽仙,李文智,朱勇华,李正海,曲靖市第一人民医院医学影像科

病例男,17 岁。自诉3 月前无明显诱因发现全程肉眼血尿 ,呈洗肉水样,未行治疗,门诊以“血尿查因”收入院。专科查体未见异常。超声示膀胱右侧壁及前壁稍增厚并探及多个稍强回声结节,较大者大小约1.9 cm×1.0 mm,CDFI 可见少许血流信号(图1)。

,呈洗肉水样,未行治疗,门诊以“血尿查因”收入院。专科查体未见异常。超声示膀胱右侧壁及前壁稍增厚并探及多个稍强回声结节,较大者大小约1.9 cm×1.0 mm,CDFI 可见少许血流信号(图1)。

图1 超声示膀胱壁稍增厚并多个稍强回声结节(箭)。

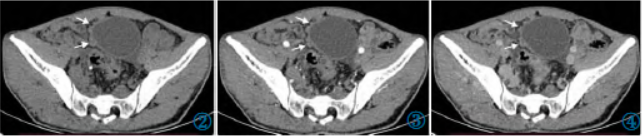

腹部CT 平扫及增强(图2~6)示膀胱顶后壁及右侧壁增厚并多发大小不等稍高密度结节,密度稍高于膀胱壁,局部向膀胱腔内、腔外突出,较大者位于膀胱顶后壁,大小约1.7 cm×1.1 cm,CT 值约45 HU,基底较宽,部分结节内见点状高密度钙化,增强扫描呈轻度延时强化,动脉期CT 值约48HU,静脉期CT 值约58HU,延时期CT 值约63HU。术前影像学检查考虑为膀胱血管瘤可能。

平扫及增强(图2~6)示膀胱顶后壁及右侧壁增厚并多发大小不等稍高密度结节,密度稍高于膀胱壁,局部向膀胱腔内、腔外突出,较大者位于膀胱顶后壁,大小约1.7 cm×1.1 cm,CT 值约45 HU,基底较宽,部分结节内见点状高密度钙化,增强扫描呈轻度延时强化,动脉期CT 值约48HU,静脉期CT 值约58HU,延时期CT 值约63HU。术前影像学检查考虑为膀胱血管瘤可能。

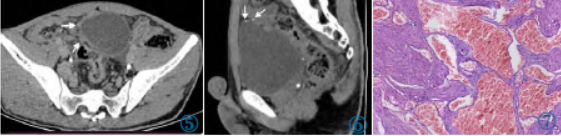

图2~5 分别为CT 平扫、动脉期、静脉期及延时期,示膀胱右侧壁及顶后壁增厚并多发大小不等稍高密度结节,基底部较宽,增强呈轻度延时强化(箭),平扫CT 值约45 HU,动脉期CT 值约48 HU,①② ③ ④⑤ ⑥⑦静脉期CT 值约58 HU,延时期CT 值约63 HU。图6 CT 平扫矢状位示膀胱顶后壁结节内散在点状钙化(箭头)。图7 镜下示病变区多发血管腔隙,管腔扩张、充血,未见细胞异型性(HE)。

手术采用腹腔镜 下膀胱部分切除术,分离膀胱前间隙,见膀胱右侧壁表面静脉明显迂曲、扩张,再沿前壁打开膀胱,见膀胱内壁多发血管瘤样扩张,最后沿肿瘤周围0.5 cm 完整切除肿物。病理提示病变区多发血管腔隙,管腔扩张、充血,未见细胞异型性。术后病理诊断:膀胱海绵状血管瘤。

下膀胱部分切除术,分离膀胱前间隙,见膀胱右侧壁表面静脉明显迂曲、扩张,再沿前壁打开膀胱,见膀胱内壁多发血管瘤样扩张,最后沿肿瘤周围0.5 cm 完整切除肿物。病理提示病变区多发血管腔隙,管腔扩张、充血,未见细胞异型性。术后病理诊断:膀胱海绵状血管瘤。

讨论

膀胱血管瘤是一种临床上罕见并原发于膀胱的非尿路上皮性良性肿瘤,约占所有膀胱肿瘤的0.6%,主要由胚胎时残留的未能够发育成正常血管的单能血管母细胞在局部增殖出现管腔而分化形成。该病好发于30 岁以下儿童和青少年,其中15 岁以下占65%,男性略多。

病理可分为海绵状血管瘤、动静脉型血管瘤和毛细血管瘤三种组织学亚型,其中约80%为海绵状血管瘤,其次为毛细血管瘤和动静脉血管瘤亚型。膀胱血管瘤通常很小,范围0.5~3.0 cm,生长缓慢,通常局限于黏膜下层,可侵犯膀胱壁全层,甚至达膀胱外周组织,好发部位主要为膀胱的穹隆、后外侧壁和三角区,以单发为主,在儿童和成人中很少见多发性病变。

典型症状为间歇性无痛肉眼血尿,可因膀胱刺激和尿潴留伴或不伴有耻骨上疼痛;若血管瘤突然破裂可导致大出血,是导致儿童失血性休克的少见原因。约30%的膀胱血管瘤患者同时合并有身体其他部位的血管瘤病变,如Klippel-Trenaunay 综合征。膀胱血管瘤超声可为边界清楚的高、低甚至等回声的实性肿块,也可表现为弥漫性膀胱壁增厚伴点状钙化。

MRI表现为T1WI 低至中等信号和T2WI 相对高信号,增强明显强化。CT 上多表现为多发结节或孤立性肿块,可伴有点状钙化或静脉石,增强扫描呈明显不均强化,以静脉期为著,也可无明显或轻度强化。

本病例患者膀胱血管瘤为多发,其临床特点、影像表现与文献报道基本相符合。本病主要与以下肿瘤相鉴别:

①膀胱癌 :常见于老年男性,易囊变坏死,无痛性肉眼血尿常见;CT 多表现为膀胱壁不均匀局限性增厚,边缘毛糙、不光整,少数可伴包壳样钙化,增强扫描早期明显强化,呈“快进快出”表现,排泄期病灶表面可见龛影。

:常见于老年男性,易囊变坏死,无痛性肉眼血尿常见;CT 多表现为膀胱壁不均匀局限性增厚,边缘毛糙、不光整,少数可伴包壳样钙化,增强扫描早期明显强化,呈“快进快出”表现,排泄期病灶表面可见龛影。

②嗜酸细胞性膀胱炎:CT 多表现为无蒂宽基底肿块,也可表现为膀胱壁弥漫性不均匀增厚,可伴沙粒状钙化,增强扫描呈渐进性轻-中度延时强化,在病变纤维化期可见膀胱缩小。

③腺性膀胱炎 :以膀胱三角区、颈部多发,CT 表现为宽基底隆起性病变或膀胱壁片状、结节状增厚,隆起内可见囊变或钙化,病灶边缘及膀胱外壁光滑,无盆腔淋巴结转移,增强扫描呈轻度渐进性强化,与周围正常膀胱壁密度相似,膀胱黏膜表面可呈线性明显强化。

:以膀胱三角区、颈部多发,CT 表现为宽基底隆起性病变或膀胱壁片状、结节状增厚,隆起内可见囊变或钙化,病灶边缘及膀胱外壁光滑,无盆腔淋巴结转移,增强扫描呈轻度渐进性强化,与周围正常膀胱壁密度相似,膀胱黏膜表面可呈线性明显强化。

④神经纤维瘤:CT 表现为膀胱壁弥漫性增厚或类圆形肿块,有包膜,边缘光滑,密度均匀并可见钙化,增强扫描呈均匀轻度强化。

综上所述,膀胱血管瘤是一种临床上罕见的膀胱良性肿瘤,其影像征象缺乏特异性,鉴别诊断广泛,最终确诊主要依靠病理组织学和免疫组化检查;临床中若发现反复无痛性肉眼血尿的年轻男性患者,膀胱镜 检查发现黏膜下伴血管扩张的结节或肿块,应警惕膀胱血管瘤。

检查发现黏膜下伴血管扩张的结节或肿块,应警惕膀胱血管瘤。

来源:张天顺,蒋超梅,陈丽仙等.膀胱多发血管瘤1例[J].中国临床医学影像杂志,2024,35(01):72-73.