脑海绵状血管瘤合并发育性静脉异常1例报告并文献复习

作者:曾涵,窦万臣,中国医学科学院北京协和医院神经外科

脑海绵状血管瘤也称脑海绵状血管畸形(cerebral cavernous malformation,CCM)是一种颅内血管畸形,发病率小于1%。多数CCM 无症状,部分患者可有癫痫 发作、颅内出血、头痛

发作、颅内出血、头痛 等表现。发育性静脉异常(developmental venous anomaly,DVA)在临床上也有较多报道,发病率大于2%,但CCM 合并DVA 患者相关中文文献报道少见。

等表现。发育性静脉异常(developmental venous anomaly,DVA)在临床上也有较多报道,发病率大于2%,但CCM 合并DVA 患者相关中文文献报道少见。

北京协和医院2021 年12 月收治1 例CCM 合并DVA 患者,本研究就该例患者的临床特点、影像学及诊疗经过进行描述,并结合相关文献进行分析,以期增加对该病的认识。

1.资料与方法

1.1 一般资料

患者男,40 岁,主因“发作性抽搐15 年”于2021 年12 月入院。主要发作形式为四肢抽搐、意识丧失,持续3 ~ 4 min 后自行缓解,恢复后对发作过程不能回忆,2006 年至今共发作3 次;反应迟钝、答非所问,1min 左右可自行缓解,每月发作1 次。考虑为局灶性癫痫发作,服用奥卡西平无法完全控制。

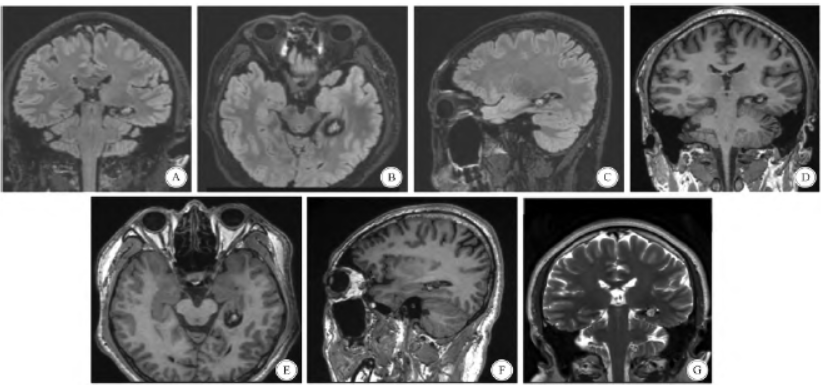

患者否认头部外伤史。发作间期神经系统专科查体未见运动功能受损、眼球震颤 等异常表现。头部核磁共振成像

等异常表现。头部核磁共振成像 (magnetic resonance imaging,MRI)见左颞叶内侧后部病变,大小约1.0 cm × 0.9 cm,内部混杂信号,T1像呈等/稍高信号,T2像呈等/高信号,边缘可见T2低信号带(图1)。脑电图

(magnetic resonance imaging,MRI)见左颞叶内侧后部病变,大小约1.0 cm × 0.9 cm,内部混杂信号,T1像呈等/稍高信号,T2像呈等/高信号,边缘可见T2低信号带(图1)。脑电图 示左颞慢波,左侧前颞额区尖波。

示左颞慢波,左侧前颞额区尖波。

图1 术前头部MRI 检查结果

1.2 诊疗过程

考虑患者颅内病变明确,且有癫痫发作、药物控制不佳。遂完善术前常规检查后,在全麻下行左颞叶内侧后部海绵状血管瘤探查切除术。术中见左侧颞角外侧有含铁血黄色素黄染的脑组织,并有沙粒样钙化点。沿病变周边进入侧脑室后,发现颞角外侧壁有粗大略迂曲的畸形静脉血管,前方和后方均有多支静脉汇入(图2),并有一根粗大静脉引流到幕下。

图2 术中所见

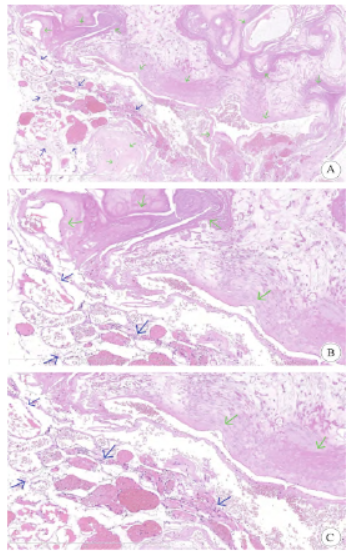

异常血管团内侧和下方有异常黄染的脑组织,并可以看到较小的迂曲血管团和沙粒样钙化,周围脑组织明显黄染,术中判断病变为CCM 合并DVA,大小约3 cm × 1.5 cm × 1 cm。仔细观察畸形的静脉血管团,无大的供血动脉,压力不高,遂将静脉畸形的周围小静脉分支一一断开,最后将汇入深部的引流静脉一并切断,连同海绵状血管瘤一并切除取出,术后病理结果提示符合海绵状血管瘤合并动静脉畸形(图3)。

图3 手术标本病理。蓝色箭头标记处为海绵状血管瘤,呈囊性扩张的薄壁血管;绿色箭头标记处为静脉性血管畸形,呈畸形的静脉血管,管径大小不一,高度扩张,管壁厚薄不均,管腔不规则

术后患者神志清楚,言语比较流利,但术后3 d 开始出现语言功能紊乱,复查头部CT 示左侧颞叶后部水肿 明显,经过大剂量甘露醇脱水,同时给予金纳多活血治疗,到术后1 周言语功能逐渐恢复至正常。术后围手术期未出现癫痫发作。

明显,经过大剂量甘露醇脱水,同时给予金纳多活血治疗,到术后1 周言语功能逐渐恢复至正常。术后围手术期未出现癫痫发作。

2.讨论

CCM 是一种颅内血管畸形,血管造影难以检出,随着MRI 等检查的普及,其检出率有所提高。CCM 发病率小于1%,年出血率高达3%,年再出血率约4.5% ~ 23%。其出血率与CCM 位置相关,既往研究发现,幕下CCM 出血率在2.3% ~ 8.7%,较幕上病变显著升高。家族性CCM与KRIT1,CCM2,PDPCD10 等基因突变有关,散发性CCM 病例相关基因突变尚不明确。

在病理上,CCM 表现为内皮细胞组成的扩张的窦状血管间隙,间隔胶原基质,通常不侵犯脑实质。病变血管内血压低,易反复出现血栓、机化。其内皮细胞连接受损,导致出血、血脑屏障功能障碍,周围可见含铁血黄素沉积。CCM 患者临床可无症状或有头痛、癫痫发作、局灶性神经功能障碍等表现。

该病影像学表现多变,Zabramski 等根据核磁及病理将其分为4 型:Ⅰ型T1像呈高信号,T2像呈等、高信号,病理上相当于亚急性出血期;Ⅱ型是CCM 最典型的表现,病灶核心在T1、T2像均呈网状混杂信号,T2像周围见低信号环,病理为病灶反复多次出血、机化形成;Ⅲ型在T1像及T2像均呈等或低信号,病理相当于慢性出血;Ⅳ型在T1像与T2像难以显示,病理可能为微小病灶或毛细血管扩张。

对于有症状的CCM,可考虑手术切除。CCM 通常不影响脑实质,故病变本身一般没有致痫性,而通过病灶周围含铁血黄素沉积等引起癫痫发作,因此仅切除CCM 可能不足以根治癫痫发作,需要进一步切除病灶周围有含铁血黄素沉积的脑实质和神经胶质增生带等。DVA 亦为颅内血管畸形,由髓静脉发育异常造成,包括了畸形的髓静脉团和一支扩张的引流静脉,不伴有动脉扩张或异常动静脉短路。

单纯的DVA 患者临床上多无症状。常规MRI 较难发现DVA,诊断以数字减影血管造影 (digital subtraction angiography,DSA)最为准确,可表现为“水母头征”,即数条扩张的髓静脉汇集成一条扩张的中央静脉干。大多数无症状的单纯DVA 病例无需外科治疗。目前国内对CCM 伴发DVA 的病例报道很少,且多为影像学资料,尚未有术中直观资料证实。

(digital subtraction angiography,DSA)最为准确,可表现为“水母头征”,即数条扩张的髓静脉汇集成一条扩张的中央静脉干。大多数无症状的单纯DVA 病例无需外科治疗。目前国内对CCM 伴发DVA 的病例报道很少,且多为影像学资料,尚未有术中直观资料证实。

伴发DVA 的CCM 为后天形成,且随年龄增长,发病率逐渐升高。有传染病、慢性炎症病史的患者,或DVA 位于幕下者,CCM-DVA发病率增加。患者可有颅内出血、癫痫发作、头痛、头晕等表现,部分患者无临床症状。

Zhang 等从解剖学的角度将CCM-DVA 分为三类:第一类是CCM 伴单发静脉迂曲;第二类是CCM 位于畸形静脉干,周围有多发畸形静脉引流;第三类是CCM 在海蛇头样迂曲的DVA 的远端分支处。目前研究认为,CCM 的发生、发展可能与伴发的DVA 相关。从基因突变角度,由于血管PIK3A 发生获得性功能突变形成DVA,CCM 功能丧失或MAP3K3 功能增强进一步导致邻近区域散发CCM 形成。

从病理角度,DVA 由于血管结构异常,易发生血流动力学变化,包括髓静脉团与引流静脉交汇处压力升高、引流静脉缺血等,导致微小出血,促进CCM 的形成。由于血管畸形造成局部血流动力学异常,病变易反复自发性出血、诱发血管生成相关因子产生,可能进一步导致CCM 增大。

术中多可见为CCM 提供引流的畸形静脉。当CCM-DVA 伴发动静脉瘘时,DVA 的静脉压进一步升高,导致血液返流入CCM;这种情况下,即使无微小出血的表现,但仍可导致CCM 的迅速增大。目前合并DVA 是否会增加CCM 出血的风险说法众多,部分研究表明有出血风险增加的可能。

增加并发DVA 的CCM 破裂风险的因素如下:(1)既往发生过CCM 破裂;(2)CCM 病变位于海蛇头样DVA 的远端分支;(3)CCM 病变位于幕下;(4)CCM 病变面积在1 cm3以上。伴发DVA 的CCM 尚未有明确的临床分类,Zhang等从解剖学角度进行的CCM-DVA 分类与血管瘤破裂风险密切相关,DVA 管腔狭窄、血流淤滞可能增加血管瘤破裂的可能;幕下功能结构众多、引流静脉密集、病变占位效应明显可能是幕下血管破裂概率高的原因。

无论幕上或是幕下病变,当其大于1 cm3时破裂概率都会显著增加。而患者的性别、CCM-DVA 位于脑功能区与否,尚未明确与血管瘤破裂风险相关。在诊断方面,当临床首先发现DVA 时,由于单纯DVA多无临床表现,有出血表现的DVA 均应考虑伴有CCM,建议进行相关影像学排查。

当临床首先发现CCM 时,增强MRI可增加合并DVA 的检出率,MRI T1像及磁敏感加权成像(susceptibility-weighed imaging,SWI)利于从解剖学角度明确CCM 伴DVA 的分类,是目前诊断的金标准。目前对于MRI的场强等参数的选择尚无定论。有海蛇头样表现的DVA 在1.5 T、3 T SWI 序列及增强MRI 有特征性表现、易于检出。然而,部分微小DVA 在常规1.5 T 增强MRI 或SWI 序列中不易被检出。

对于增强MRI 阴性的患者,可考虑加做增强锥形线束计算机体层成像(contrast-enhanced cone-beam CT,CE-CBCT)提高诊断率,以制定出最佳手术方案。目前经验性认为CE-CBCT 分辨率较高,识别病变能力较CT 血管造影好,但仍需进一步研究以验证。CCM 合并DVA 的治疗手段需要根据患者具体情况权衡利弊,当病变靠近脑干等重要功能区时更应慎重。

对于癫痫发作症状,可考虑用奥卡西平等抗癫痫药物对症处理。本患者癫痫发作药物控制不佳,术前检查未见明确手术禁忌,手术指征明确。对于CCM,建议完全切除病灶及周围的含铁血黄素沉积。近年研究表明,立体定向放射治疗(stereotactic radio surgery,SRS)在围手术期可能增加病灶出血风险,但随访发现可以显著降低CCM 出血可能,对于CCM 较深或位于脑干等不易手术的部位者,目前倾向于使用该种治疗方法。

单发的DVA 一般无需手术。对于伴发CCM 的DVA,目前手术方式亦尚存争议。单纯切除CCM 及周围黄染组织已经可以有效减少DVA 的血流,减轻血流动力学紊乱的情况。多数学者建议保留引流静脉,以防静脉梗死等并发症,避免进一步导致邻近脑实质的引流障碍。早年研究发现当病变位于小脑时,切除畸形静脉可能造成严重的瘤周水肿;但近年研究未见病变部位对切除静脉畸形后瘤周水肿的影响。

部分学者认为可切除DVA 静脉干,以减少术后复发,并减少癫痫的再发作率。Wurm 等电凝了DVA 的畸形血管,发现术后癫痫发作显著减少,患者未见并发症。但多数外科医生并不采用该术式,因为对静脉干的分离及电凝可能导致严重的静脉梗死。

Tantongtip 等发现保留畸形静脉患者较术中切除畸形静脉者病灶周围水肿程度相近,且两者术后头痛、神经功能损伤、癫痫控制等方面无明显差异。对于单纯DVA,有学者提出预防性口服抗凝药可以减少继发CCM 的形成。目前国内对CCM 合并DVA 报道较少,缺乏大样本的临床分析,其具体治疗原则尚待研究明确。今后可考虑多中心合作分析,为治疗CCM-DVA 提供可靠的临床依据。

来源:曾涵,窦万臣.脑海绵状血管瘤合并发育性静脉异常1例报告并文献复习[J].临床神经外科杂志,2024,21(01):117-120.