直肠间质瘤右腹股沟区淋巴结转移1例

作者:郝清,杨丽,河北医科大学第四医院CT 磁共振科

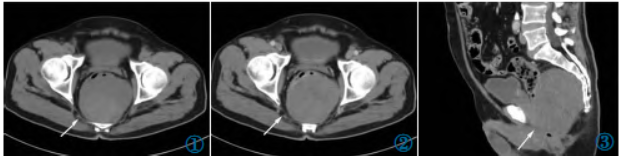

病例男,71 岁,8 年前因“排尿排便困难4 月,加重10天”首次入院。腹部CT 增强(图1~3)示直肠后方、骶前可见类圆形软组织肿块,大小约9.5 cm×8.6 cm×10.7 cm,边缘局部毛糙、邻近脂肪间隙模糊,密度欠均匀,平扫CT 值44 HU,增强扫描静脉期约50 HU,肿物强化不明显,肿物向前压迫直肠,部分层面与直肠右后壁分界欠清晰。术前诊断:直肠间质瘤。

增强(图1~3)示直肠后方、骶前可见类圆形软组织肿块,大小约9.5 cm×8.6 cm×10.7 cm,边缘局部毛糙、邻近脂肪间隙模糊,密度欠均匀,平扫CT 值44 HU,增强扫描静脉期约50 HU,肿物强化不明显,肿物向前压迫直肠,部分层面与直肠右后壁分界欠清晰。术前诊断:直肠间质瘤。

图1~3 腹部CT 平扫轴位、静脉期轴位及矢状位图像示直肠后方、骶前类圆形软组织肿块。

遂行直肠间质瘤经腹会阴联合切除术,术中所见肿瘤位于直肠,位于腹膜反折上2 cm,大小约10 cm×10 cm×8 cm,浸润出浆膜,与周围脏器无粘连,肿瘤活动度固定。术后病理诊断为高危险度分级直肠间质瘤(核分裂数>5/50HPF),临床上残(-)。免疫组化结果:CD117(+)、DOG-1(+)、S-100(-/+)、Vim(+)、Ki-67(阳性细胞数3%);基因检测结果:c-kit 基因11 外显子点突变。术后口服甲磺酸伊马替尼 (格列卫

(格列卫 )400mg/d,3 年前自行停药。

)400mg/d,3 年前自行停药。

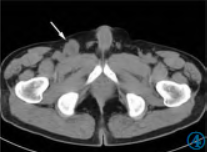

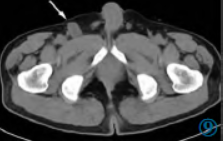

2 年前患者因发现右侧腹股沟区包块12 天再次入院。查体右侧腹股沟区可见触及肿物大小约3 cm×2 cm,质韧,边界尚清楚,活动度较差。腹部CT 增强(图4~6)示右侧腹股沟区可见类圆形软组织结节,大小约2.8 cm×2.3 cm,边缘尚清楚,平扫CT 值约31 HU,增强扫描静脉期CT 值约40 HU,肿物强化不明显,中央呈相对低密度。行超声引导下穿刺活检术,病理诊断为胃肠间质瘤(Gastrointestinal stromal tumor,GIST)。

图4~6 腹部CT 平扫轴位、静脉期轴位及矢状位图像示右侧腹股沟区类圆形软组织结节。

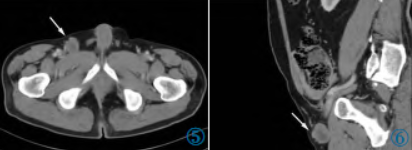

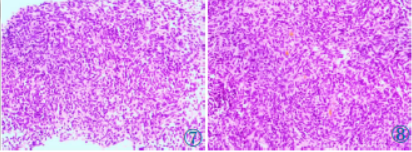

免疫组化结果:CD117(+),DOG-1(+),Vimentin(+),CD34(+),Ki-67(阳性细胞数40%)图(7,8);基因检测结果:c-kit 基因11 外显子点突变。遂继续予以口服甲磺酸伊马替尼(格列卫)400 mg/d,服药后肿物逐渐缩小至稳定,1 年前腹部CT 平扫(图9)示大小约2.4 cm×1.7 cm。

图7,8组织病理学(HE 染色):见梭形肿瘤细胞,胞浆红染。

图9 腹部CT 平扫轴位示右侧腹股沟区软组织结节缩小至稳定。

讨论

GIST 起源于Cajal 细胞, 是胃肠道最常见的间叶源性肿瘤,全球年发病率约1~2/10 万,《中国临床肿瘤学会(CSCO)胃肠间质瘤诊疗指南2022》中推荐根据肿瘤大小、核分裂象、肿瘤原发部位及肿瘤破裂将GIST 分为极低危险度、低危险度、中等危险度、高危险度4 个等级。

GIST 最常转移至肝脏,其次为腹腔,淋巴结转移相对罕见。王源等对GIST罕见淋巴结转移的病理原因研究发现GIST 肿瘤实质内无淋巴管,并且膨胀性生长的肿瘤边缘区的淋巴管由于受压等原因萎缩、塌陷呈闭塞状态。GIST 淋巴结转移的确切发生率尚不清楚,文献报道约0~9.8%,但因为手术常规不清扫淋巴结,淋巴结转移实际发生率可能更高。

文献报道GIST 淋巴结转移的好发人群为肿瘤体积大、风险度高、核分裂象高、Ki-67 增殖指数高者。GIST 淋巴结转移部位多位于原发器官周围,外周淋巴结转移少见。GIST 淋巴结转移的发生机制可能是浸润性生长的肿瘤边缘界限不清且局部计数微血管密度高于肿瘤实质及非浸润性生长区域,由肿瘤边缘扩张的淋巴管进行转移。

本病例在首次确诊时未出现淋巴结转移,原发肿瘤危险度分级高,自行停药1 年后出现淋巴结转移。原发瘤位于直肠,文献报道原发瘤最常见于胃,其次是小肠,直肠少见。转移瘤为外周淋巴结转移,机制可能为淋巴逆流或经血液播散至淋巴结。转移瘤基因突变为c-kit 基因11 外显子点突变,与文献报道的淋巴结转移基因突变多为外显子11 基因突变的情况一致。

本病例影像表现中,原发瘤的体积较大,呈外生性生长,边缘局部毛糙、邻近脂肪间隙模糊,强化不明显,与文献中报道的影像高危征象如肿瘤病灶≥5 cm、以外生型为主、边界不清楚、不明显强化、不均匀强化等相符,这提示原发瘤高危险度;转移的淋巴结体积增大,边缘局部脂肪间隙稍模糊,内部密度不均匀,强化不明显,边缘及强化方式与原发瘤一致,提示两者为同源。

目前GIST 淋巴结转移患者的预后情况存在争议, 治疗无明确规范。随着文献报道GIST 淋巴结转移病例的增多,人们对于GIST 淋巴结转移的问题给予了更多关注,《中国胃肠间质瘤诊断治疗共识(2017 年版)》、《中国临床肿瘤学会(CSCO)胃肠间质瘤诊疗指南2022》等指南均推荐,如术中发现淋巴结病理性肿大的情况, 须考虑有SDH 缺陷型GIST 的可能,应予以切除。CT 是GIST 治疗前评估和治疗后随访的主要检查方法, 作为影像医师需要提高对GIST 淋巴结转移可能性的认识。

来源:郝清,杨丽.直肠间质瘤右腹股沟区淋巴结转移1例[J].中国临床医学影像杂志,2024,35(01):73-75.