6例BHD综合征肺部CT特征分析

作者:武聪聪,王慧莹,河南科技大学第一附属医院影像中心;强军,陈殿森,河南科技大学临床医学院第一附属医院影像中心

Birt-Hogg-Dubé(BHD)综合征是一种罕见的遗传病,该病最早因患者皮肤的多发性纤维毛囊瘤而报道,BIRT等在1977年首次将该病的常染色体 显性遗传特性和皮肤症状联系起来,故该病命名为BHD综合征。它可累及全身多个系统,主要临床表现包括皮肤纤维毛囊瘤、肺囊肿及肾细胞癌

显性遗传特性和皮肤症状联系起来,故该病命名为BHD综合征。它可累及全身多个系统,主要临床表现包括皮肤纤维毛囊瘤、肺囊肿及肾细胞癌 。

。

文献通过研究104例患者后发现,肺囊肿是BHD综合征最常见症状,在104例中85%的患者有肺部囊肿,而肺囊肿作为单一临床表现的概率约为70%,因此,通过影像学检查早期发现肺囊肿对诊治BHD综合征具有重要临床意义。本文分析了6例BHD综合征患者肺部病变的影像学征象,旨在进一步提高对该病的认识。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年8月至2021年12月在我院经基因检测确诊为BHD综合征的6例患者,其中男性4例,女性2例,年龄29~83岁,中位年龄51.2岁。6例中1例有慢性阻塞性肺炎病史,2例因反复气胸 来就诊,其中 1例有肺囊肿切除手术史,其余3例无明显临床症状。本文经医院伦理委员会审核通过。

来就诊,其中 1例有肺囊肿切除手术史,其余3例无明显临床症状。本文经医院伦理委员会审核通过。

1.2 检查方法

采用GE LightSpeed 64排CT、联影64排CT及飞利浦16排CT机行全肺螺旋容积扫描。受检者均取仰卧位,扫描范围由肺尖至肺底。扫描参数:管电压120KV,管电流225 mA,螺距1.0,常规平扫层厚5 mm,层间距5 mm;HRCT 层厚1~2 mm,层间距5mm。肺窗(窗宽1500~1700 Hu,窗位-500~-700Hu)及纵隔窗(窗宽350~400 Hu,窗位20~40 Hu)。

1.3 图像分析

由2 位具有5 年以上工作经验的主治医师单独对CT 图像进行评价,意见不统一时经讨论后达成一致。主要观察内容包括:肺囊肿(在肺实质内有完整的壁包裹的无肺纹理区)的大小、形状、分布及其与胸膜的关系,观察者记录直径为测量病灶最大截面积的长径,记录肺囊肿的形态并进行分类:圆形是指边界光滑无分叶,病灶长径和短径之比≤1.1;椭圆形是指边界光滑无分叶,病灶长短径之比>1.1;不规则形是指形状非圆形和椭圆形的形状。

2.结果

本文6例的肺部CT图像均显示多发性肺囊肿,囊肿主要分布于双肺下叶,形态可表现为圆形、椭圆形和不规则形不等。5例以不规则形的肺囊肿为主,1 例以椭圆形为主。6 例均以直径<10mm 的肺囊肿多见,占总数的59%(636/1074);5例以双肺下叶分布的肺囊肿为主,1 例以左肺上叶为主。

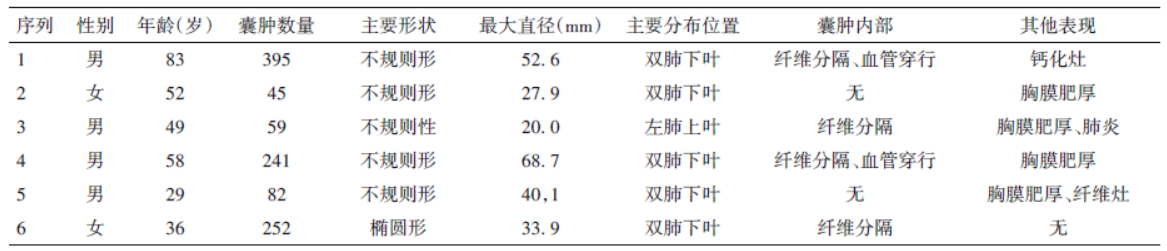

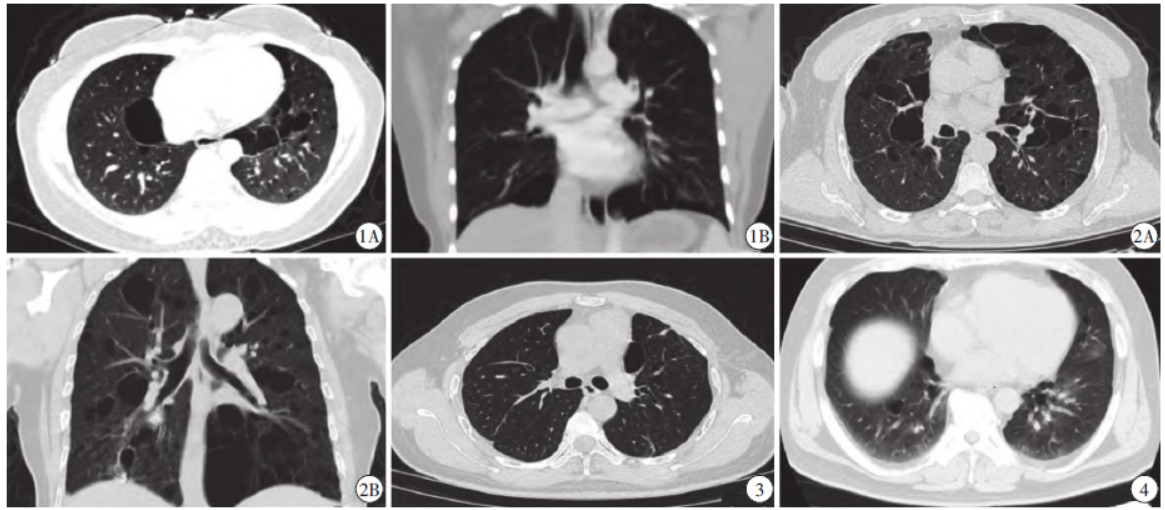

此外,6 例肺内最大囊肿均为不规则形,其直径为68.7mm,平均直径为40.5mm。6 例肺囊肿均主要沿胸膜下(包括叶间胸膜)分布为主,占总数的62%(667/1074)。6 例肺囊肿均可见囊壁的存在,囊壁边缘光滑且完整,病灶邻近的肺实质及血管可受压变形,囊肿之间可融合而形成更大的囊肿此现象以双肺下叶多见。4例肺内可见纤维分隔的肺囊肿(均<3mm);2例肺内可见血管穿行的肺囊肿。肺部其他病变表现中,4例伴有胸膜肥厚,1例肺内多发纤维灶,1例肺内钙化灶,见表1、(图1~4)。

表1 6 例BHD 患者的肺部CT 征象

图1 女,36岁。 图1A( 横轴位),1B(冠状位),双肺下叶多发肺囊肿,病灶边界可见完整的壁组织,囊肿内见分隔。 图2 男,58岁。 图2A ( 横轴位),2B(冠状位),双肺多发肺囊肿,以双肺下叶基底部分布为主,病灶边界清晰,部分囊腔内见纤维分隔或血管影。 图3 男,29岁。(横轴位)左肺上叶椭圆形肺囊肿,左肺胸膜下可见条索样高密度影。 图4 男,49岁。(横轴位)双肺下叶多发肺囊肿,双肺周围见多发斑片影。

3.讨论

3.1 BHD综合征的临床表现

BHD综合征是一种累及多系统的遗传性疾病,主要累及肺部、皮肤及肾脏。肺部的临床症状主要表现为多发肺囊肿和气胸,BHD综合征表现为单纯性肺囊肿时,患者可无明显临床症状。皮肤病变主要表现为多发纤维毛囊瘤、软垂疣和毛盘瘤,其中以纤维毛囊瘤最为多见,纤维毛囊瘤表现为黄色或白色边缘光滑的丘疹样凸起。

相关文献报道欧美国家皮肤病变的发生率较高,为75%~90%。而在亚洲人种中,皮肤病变发生率较低,且患者的主要表现为肺囊肿及气胸,故该病的临床表现可能和人种有潜在的关系。肾脏病变主要以肿瘤为主,BHD 综合征患者的肾肿瘤患病率大约为27%。

肾肿瘤类型包括嗜酸性细胞瘤、嫌色细胞瘤及肾透明细胞癌,其中以嫌色细胞瘤最为常见,而平时常见的肾透明细胞癌仅占9%。其他少见肿瘤还包括甲状腺嗜酸细胞癌及腮腺嗜酸性细胞瘤。本中6例患者均未发现肿瘤性病变。

3.2 BHD综合征的病理机制

BHD综合征的发病机制与卵泡蛋白(FLCN)基因突变有关,FLCN基因是一种抑癌基因并可在人体大部分组织中表达。FLCN基因突变后导致肺囊肿形成的机制现在还未明确,目前对肺囊肿形成有不同的推测和假说,包括FLCN 突变使AMPK 信号通路的受损,而导致肺泡上皮细胞凋亡的增加。

FURUYA 等发现肺囊肿上皮细胞中的核糖体蛋白S6激酶表达,推测肺囊肿和mTOR信号转导通路的异常激活有关,但这些通路的受损或激活是如何具体引起肺囊肿的发展目前还未解释清楚。KHABIBULLIN 等研究认为除与信号通路外,还可能与FLCN的突变而改变上皮细胞-细胞的黏附力有关,该机制可在高潮气量情况下增加肺的弹性。在肿瘤发生方面,有研究证实了FLCN在唾液腺代谢中的作用,通过研究FLCN基因失活的小鼠模型,发现小鼠唾液腺细胞内线粒体生物合成增加,包括糖酵解上调和核苷酸合成的增加,这使得唾液腺细胞具有更高的增殖能力而导致肿瘤的发生。

3.3 BHD综合征肺部CT征象及鉴别诊断

本文6例的CT图像均出现双肺多发性肺囊肿,囊肿以双肺下叶以及胸膜下分布为主。囊肿大小不一,边界清晰,病灶形态以不规则形为主,囊肿内可见纤维分隔与血管。有研究表明BHD患者肺囊肿多呈圆形或椭圆形,可能是本文对囊肿的不同形状加入了定义标准,而导致统计有所差异。气胸和囊肿的大小、数量及分布有着密切相关,位于右肺下叶的大囊肿更可能发生气胸。

BHD 综合征造成的弥漫性囊性肺疾病的鉴别诊断包括淋巴管平滑肌瘤病(Lymphangioleiomyomatosis,LAM)、肺朗格汉斯组织细胞增生症(Pulmonary Langerhans cell histiocytosis, PLCH)和淋巴细胞间质性肺炎(Lymphocytic interstitial pneumonia,LIP)。LAM也可表现为双肺多发性肺囊肿,但LAM的肺囊肿更小、更圆且分布更加的均匀。

PLCH 主要表现为双肺上叶多发的肺囊肿伴小结节形成,并且肺囊肿形态比BHD综合征的更加怪异。LIP除肺囊肿外,可同时伴有肺内的磨玻璃影和小叶中心型结节并且肺内病灶的分布比较稀疏。

综上所述,BHD综合征作为一种罕见病在国内的相关报道较少。放射科医师应该了解该病的影像学特征,当发现以双肺下叶及胸膜下肺部为主的肺囊肿时应将 BHD综合征纳入鉴别诊断。

来源:武聪聪,强军,陈殿森等.6例BHD综合征肺部CT特征分析[J].医学影像学杂志,2024,34(01):132-134.