青少年男性无症状巨大肝腺瘤伴出血1例

作者:吕耘仪,刘玥,湖北医药学院附属人民医院放射影像中心

患者,男性,19岁,学生,2023年10月5日因“发热 伴咳嗽

伴咳嗽 2 d”于我院就诊,门诊查胸部CT提示双肺感染,胸部CT扫及肝脏见肝左叶巨大占位,查体上腹部轻压痛,肝脏胸骨下稍触及。患者入院后完善电解质、肝功能及肾功能、血沉、肝脏肿瘤标志物

2 d”于我院就诊,门诊查胸部CT提示双肺感染,胸部CT扫及肝脏见肝左叶巨大占位,查体上腹部轻压痛,肝脏胸骨下稍触及。患者入院后完善电解质、肝功能及肾功能、血沉、肝脏肿瘤标志物 、凝血功能全套及肝炎病毒检验等检查。提示肝功能异常指标:丙氨酸

、凝血功能全套及肝炎病毒检验等检查。提示肝功能异常指标:丙氨酸 转氨酶117.0 U/L,天冬氨酸转氨酶112 U/L,γ-谷氨酰基转移酶95.0 U/L,总胆红素24.3 U/L,直接胆红素10.3 U/L,其余检查指标尤其是肝炎病毒、肝肿瘤标记物指标无异常。

转氨酶117.0 U/L,天冬氨酸转氨酶112 U/L,γ-谷氨酰基转移酶95.0 U/L,总胆红素24.3 U/L,直接胆红素10.3 U/L,其余检查指标尤其是肝炎病毒、肝肿瘤标记物指标无异常。

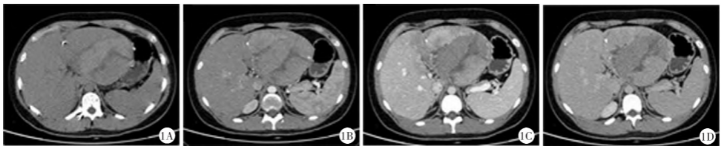

患者入院后完善影像学检查:①全腹部CT平扫 +增强扫描(图1):肝左叶增大,左叶见截面大小约13.2 cm×10.8 cm团块状肿块影,边缘可见钙化,其内密度不均,可见条片状低密度影及稍高密度影,动脉期肿块明显不均匀强化,门静脉期持续强化,可见假包膜,平衡期强化稍减退,其内低密度影未见明显强化。

+增强扫描(图1):肝左叶增大,左叶见截面大小约13.2 cm×10.8 cm团块状肿块影,边缘可见钙化,其内密度不均,可见条片状低密度影及稍高密度影,动脉期肿块明显不均匀强化,门静脉期持续强化,可见假包膜,平衡期强化稍减退,其内低密度影未见明显强化。

图1 全腹部CT平扫+增强扫描。(A:平扫期肝左叶混杂密度影,边缘可见结节样钙化灶,边界尚清;B:增强扫描动脉期肿块实性部分明显不均匀强化;C:静脉期持续强化,可见假包膜;D:延迟期强化稍减退,其内低密度区增强扫描始终未强化)

图2为肝左叶肿瘤CT增强扫描动脉期的多平面重建(MPR)图像可见肿瘤边缘供血动脉穿行,肿块与周围脂肪间隙清晰,边缘光滑。诊断:考虑肝左叶占位性病变伴卒中可能。

图2肝左叶肿瘤CT增强扫描动脉期的多平面重建图像可见肿瘤边缘供血动脉穿行,肿块与周围组织脂肪间隙清晰、边缘光滑。

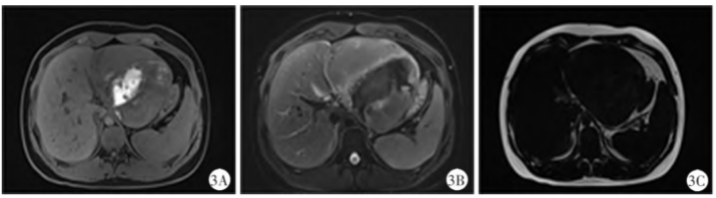

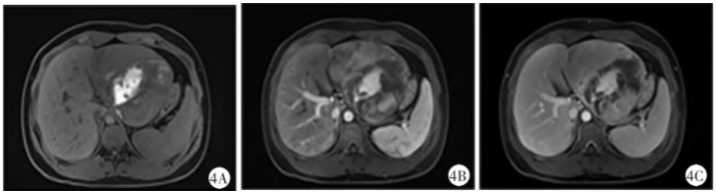

②肝脏磁共振成像 (MRI)平扫+增强+弥散加权成像(DWI)检查:平扫(图3)见肝缘光整,肝左叶增大,肝左叶见团块状混杂长T1混杂稍长T2信号影,其内信号不均匀,可见条片状短T1及短T2信号影,DWI见小片状稍高信号影,大小约12.9 cm×10.6 cm×13.4 cm,边缘部分见环形长T1短T2信号影,脂相图未见明显高信号影。增强扫描(图4)动脉期病灶呈不均匀强化,门静脉期持续强化,平衡期强化稍减退,其内见条状无强化区。诊断:考虑肝左叶肿瘤性病变伴亚急性期出血。

(MRI)平扫+增强+弥散加权成像(DWI)检查:平扫(图3)见肝缘光整,肝左叶增大,肝左叶见团块状混杂长T1混杂稍长T2信号影,其内信号不均匀,可见条片状短T1及短T2信号影,DWI见小片状稍高信号影,大小约12.9 cm×10.6 cm×13.4 cm,边缘部分见环形长T1短T2信号影,脂相图未见明显高信号影。增强扫描(图4)动脉期病灶呈不均匀强化,门静脉期持续强化,平衡期强化稍减退,其内见条状无强化区。诊断:考虑肝左叶肿瘤性病变伴亚急性期出血。

图3肝脏磁共振平扫 。(A:T1WI平扫序列肝左叶信号不均,团块状混杂长T1信号内见条片状短T1信号影;B:T2WI平扫序列见肝左叶混杂稍长T2信号、条片状短T2信号影;C:T1WI脂相图影肝内未见明显高信号影)

。(A:T1WI平扫序列肝左叶信号不均,团块状混杂长T1信号内见条片状短T1信号影;B:T2WI平扫序列见肝左叶混杂稍长T2信号、条片状短T2信号影;C:T1WI脂相图影肝内未见明显高信号影)

图4肝脏磁共振增强扫描 。(A:T1WI平扫期内见团块状混杂长T1信号、条片状短T1信号影;B:动脉期病灶不均匀强化,扫描时间较迟,可见门静脉显影;C:门静脉期病灶强化较前减退)

。(A:T1WI平扫期内见团块状混杂长T1信号、条片状短T1信号影;B:动脉期病灶不均匀强化,扫描时间较迟,可见门静脉显影;C:门静脉期病灶强化较前减退)

患者于2023年10月20日行肝部分切除术。术后肉眼所见:肝组织1块,大小21 cm×18.5 cm×12 cm,切开可见一大小12 cm×6 cm×5.5 cm的灰红不规则肿物,切面灰红实性质糟,距肝被膜1.5 cm,距肝切缘4.5 cm。

术后病理诊断:①(肝肿瘤)免疫组化,符合肝细胞腺瘤[考虑β-catenin活化型腺瘤(β-HCA)]伴出血性梗死及血肿形成,腺瘤大小12 cm×6 cm×5.5 cm。请临床随访观察。②免疫组化结果显示:甲胎蛋白(AFP)(-),CD34(局灶+),细胞角蛋白(CK19)(-),CK7(-),磷脂酰基醇蛋白聚糖(Glypi can-3)(-),肝细胞(Hepatocyte)(+),人表皮生长因子(HER)2(0),核增殖指数(Ki)-67(+,约3%),地理标准风险评分(Gs)(+),热休克蛋白(Hsp)70(+),β-连环蛋白(β-catenin)(个别+)。

讨论

肝腺瘤(HCA)是一种罕见的良性单克隆肝肿瘤,主要影响口服避孕药使用者的年轻女性。HCA是激素驱动的肿瘤。肿瘤大小与激素水平显著相关,当停止口服激素药物时,一半的肿瘤会减少或停止生长。出血和恶变是其最重要的并发症,恶变的危险因素包括高龄、男性、使用合成代谢类固醇、代谢综合征 、较大的病变和β-连环蛋白激活亚型。

、较大的病变和β-连环蛋白激活亚型。

2019年世界卫生组织(WHO)将肝腺瘤分为肝细胞核因子1A(HNF1A)灭活型腺瘤(H-HCA)、β-catenin激活型腺瘤(β-HCA)、炎症型腺瘤(IHCA)、未分类型腺瘤。β-HCAs约占肝腺瘤的10%~20%,在男性中更常见,与糖原贮积病、雄激素给药和家族性腺瘤性息肉病有关,该蛋白激活的通路在肝细胞功能(包括细胞增殖)中起重要作用。

有相关研究在30%~40%的肝细胞癌 (HCC)患者中观察到β-连环蛋白突变,这解释为什么HCA亚型中β-HCA恶性转化为HCC的风险最高。换句话说,男性患者所得的HCA更常见于β-HCA,并且相比于女性更易恶变为肝细胞癌,因此,无论病灶大小、分型如何,男性肝腺瘤患者推荐肿瘤切除手术而非其他保守治疗。

(HCC)患者中观察到β-连环蛋白突变,这解释为什么HCA亚型中β-HCA恶性转化为HCC的风险最高。换句话说,男性患者所得的HCA更常见于β-HCA,并且相比于女性更易恶变为肝细胞癌,因此,无论病灶大小、分型如何,男性肝腺瘤患者推荐肿瘤切除手术而非其他保守治疗。

HCA可用腹部超声、CT和MRI等影像学检查的方式进行术前诊断:

①肝实质、局灶性病变和肝血管血流的弥漫性变化可以使用超声进行评估,HCA超声下可见完整包膜,肝叶可见局限性高回声肿物,此外,HCA内部血流一般血流不太丰富,明显少于肝局灶性结节性增生,通常血流阻力指数(RI)<0.60。

②CT平扫肝腺瘤示密度通常是不均匀的,特别是那些直径大于4 cm的腺瘤,在极少数情况下,在未增强CT上显现肿瘤内出血。

③由于其检测脂肪和出血的较高灵敏度,MRI是检测肝细胞腺瘤的最佳方法之一,脂肪成分的存在可以通过脂肪抑制或同相位和反相位来评估,且不同分型的HCA在MRI上有不同的特点。β-HCA在T1WI呈等至高信号,增强扫描后肿瘤信号变化可能类似于HCC,伴动脉强化并清除,边界不清的瘢痕在门静脉期增强,而肝胆期为等信号或高信号。

在大多数情况下,增强MRI的肝动脉期由于轻度血管增生而轻-中度强化,肝腺瘤显示T1WI显示肿瘤异质性、周围包膜或高信号。钆塞酸二钠 (Gd-EOB-DTPA)是一种新型的双功能肝细胞特异性MRI造影剂,对于诊断HCA意义较大,该造影剂可被正常功能的肝细胞摄取而肿瘤细胞摄取少,因此会在周围正常肝实质衬托下呈相对低信号。

(Gd-EOB-DTPA)是一种新型的双功能肝细胞特异性MRI造影剂,对于诊断HCA意义较大,该造影剂可被正常功能的肝细胞摄取而肿瘤细胞摄取少,因此会在周围正常肝实质衬托下呈相对低信号。

HCA影像表现与下列肝内病变有相似之处,需进行鉴别诊断:

①HCC多有肝炎尤其是乙肝、肝硬化 病史,可出现AFP等特异性实验室指标异常,CT平扫HCC密度稍低于正常肝实质,如有囊变坏死区密度更低,增强扫描可见肿瘤实质部分明显强化,并且强化程度高于HCA。HCA与HCC具有相似的影像学特征和组织病理学特征。β-HCA和分化良好的HCC可能难以在病理学上区分。

病史,可出现AFP等特异性实验室指标异常,CT平扫HCC密度稍低于正常肝实质,如有囊变坏死区密度更低,增强扫描可见肿瘤实质部分明显强化,并且强化程度高于HCA。HCA与HCC具有相似的影像学特征和组织病理学特征。β-HCA和分化良好的HCC可能难以在病理学上区分。

②肝局灶性纤维增生(FNH):CT或MRI上可见中央瘢痕,而在腺瘤中很少看到瘢痕。增强MRI动脉期图像上可见的早期增强引流肝静脉可以作为一个有用的成像信号,用以区分FNH和HCA。此外,由于HCA保留了与门静脉系统的连接,HCA可能发生动脉门静脉分流,而FNH可能不发生,导致相同图像上前者的病灶周围增强。

本文讨论的患者特点:①19岁的男性患者,②无腹部相关症状,偶然发现肝左叶巨大肿瘤,③实验室检查肝功指标轻微异常,肿瘤标记物在正常范围内,④病理结果证实该患者是β-HCA类型的肝腺瘤。该患者影像检查CT扫描体积较大,密度不均,瘤体边缘见钙化影,其内可见较瘤体密度更高的小片影,小片影在MRI显示为短T1、短T2信号,考虑为亚急性出血。

MRI扫描脂相位上未见高信号影,即肝左叶巨大占位无脂肪成分,且动脉期MPR重建可见动脉穿行影,这与相关文献报道的HCA多有脂肪变性、少血管样强化影不同,而肝细胞腺癌脂肪变性少见,因此即使患者年轻、无肝炎病史,但笔者的术前诊断仍倾向于非典型的HCC。

综上,此次HCA影像特点为瘤体位于肝左叶,瘤体巨大,呈外生性生长,包膜完整,可见血管穿行影,无明显脂肪变性,与肝细胞腺瘤不易区分,此外,该患者临床特点不典型,无口服避孕药或雄激素史等。此后,临床要注意多学科探讨模式,注重临床资料、影像(B超、CT、MRI)与实验室检查的结合,并以病理为金标准,遇到此类病例拓展思路,考虑HCA的可能。

来源:吕耘仪,刘玥.青少年男性无症状巨大肝腺瘤伴出血1例[J].实用医学影像杂志,2024,25(01):77-79.