全植入式鞘内药物输注系统治疗陈旧性臂丛神经撕脱伤疼痛1例

作者:尹天泽,范丰启,季锋,许华,上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

成人臂丛神经损伤是一种严重的致残性疾病,可引起上肢神经病理性疼痛 、上肢肌肉萎缩,导致上肢部分或完全丧失运动和感觉功能,不仅影响病人的生活质量,还增加抑郁、焦虑等不良情绪的发病率。

、上肢肌肉萎缩,导致上肢部分或完全丧失运动和感觉功能,不仅影响病人的生活质量,还增加抑郁、焦虑等不良情绪的发病率。

目前,针对臂丛神经损伤引起的神经病理性疼痛尚无特别有效的治疗手段,单一的药物治疗缺乏可靠疗效,因此临床多采用手术、物理、药物等综合治疗手段。多学科镇痛专家共识会议(the polyanalgesic consensus conference,PACC)推荐鞘内药物输注系统(intrathecal drug delivery systems,IDDS)用于非癌性疼痛的治疗,推荐吗啡作为非癌性病人伤害性或神经病理性疼痛的一线鞘内用药。

但IDDS用于臂丛神经损伤引起的重度神经病理性疼痛并不多见,国内外文献中相关研究报道较少,近期我科对1例陈旧性臂丛神经撕脱伤疼痛病人采用全植入式IDDS治疗,取得了良好效果,现报告如下。

1. 一般资料

病例:男性,57岁,因“右肩疼痛伴活动受限12年加重4年”入院。病人12年前因驾驶摩托车交通事故撞伤后于当地医院急诊就诊,因右肩疼痛伴右上肢无力,当地医院行相应检查后诊断为臂丛神经损伤,予消炎镇痛、营养神经治疗。

此后右上肢肌力逐渐下降,右肩峰至三角肌下缘阵发性刀割样疼痛,视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)评分3~4。4年前疼痛无明显诱因加重,呈持续性刀割样疼痛,VAS评分7,于当地医院就诊诊断为“右臂丛神经损伤后遗症”,予口服塞来昔布 (200 mg,每日1次)、曲马多

(200 mg,每日1次)、曲马多 缓释片(100 mg,每日1次,逐渐加量至200 mg,每12小时1次),疼痛控制不佳,夜间2~3次爆发痛。

缓释片(100 mg,每日1次,逐渐加量至200 mg,每12小时1次),疼痛控制不佳,夜间2~3次爆发痛。

3年前于外院接受颈神经根脉冲射频治疗,术后疼痛 无明显缓解。半年前曲马多缓释片更换为羟考酮

无明显缓解。半年前曲马多缓释片更换为羟考酮 缓释片20 mg,每12小时1次,病人对药物治疗依从性差,故于我科就诊要求进一步治疗。既往史:无其他疾病史。

缓释片20 mg,每12小时1次,病人对药物治疗依从性差,故于我科就诊要求进一步治疗。既往史:无其他疾病史。

入院查体:神清、精神可,双下肢及左上肢活动自如。右肩峰至三角肌下缘持续性刀割样痛,VAS评分7,触痛(-),压痛(-),臂丛牵拉试验 (-),椎间孔挤压试验

(-),椎间孔挤压试验 (-),右上肢肌力0级、感觉丧失。

(-),右上肢肌力0级、感觉丧失。

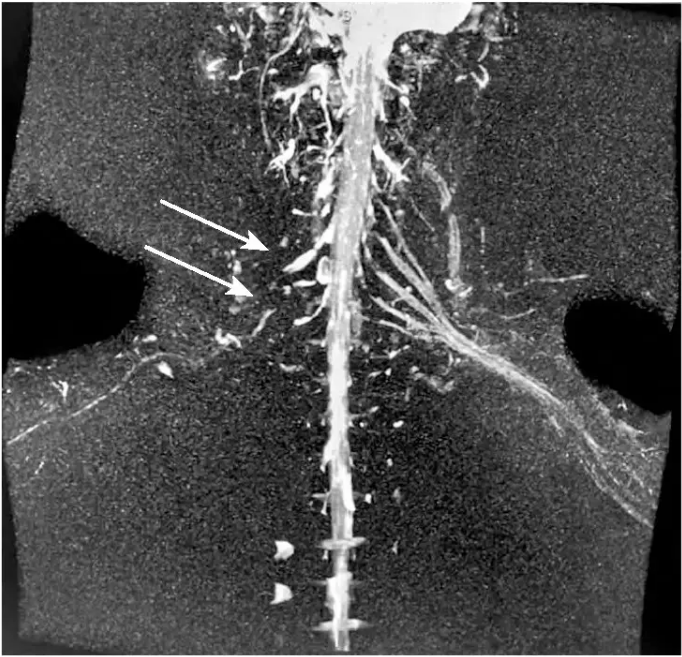

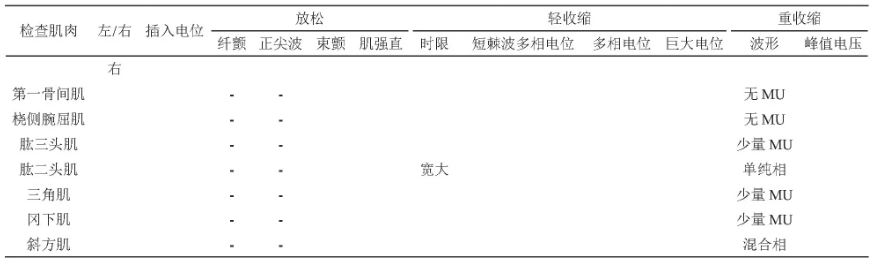

辅助检查:臂丛神经核磁共振示右侧臂丛神经上、中、下干显示不佳,考虑为损伤所致(见图1)。肌电图 示右上肢所检神经感觉传导速度(sensory nerve conduction velocity,SNCV)可,感觉诱发电位(sensory nerve action potential,SNAP)波幅下降,运动诱发电位(compound muscle action potential,CMAP)波幅下降;右上肢所检神经F反应未引出;右上肢陈旧性臂丛神经损伤之电生理表现(见表1、2)。其余心电图

示右上肢所检神经感觉传导速度(sensory nerve conduction velocity,SNCV)可,感觉诱发电位(sensory nerve action potential,SNAP)波幅下降,运动诱发电位(compound muscle action potential,CMAP)波幅下降;右上肢所检神经F反应未引出;右上肢陈旧性臂丛神经损伤之电生理表现(见表1、2)。其余心电图 、胸片、血常规

、胸片、血常规 、生化、凝血、电解质、肿瘤指标、传染病指标未见异常。

、生化、凝血、电解质、肿瘤指标、传染病指标未见异常。

结合病人病史、查体及辅助检查,诊断为陈旧性臂丛神经撕脱伤。

图1 右侧臂丛神经核磁共振图像

表1 肌电图

表2 神经传导速度测定及神经电图

2. 治疗过程

病人入院前口服塞来昔布200 mg,每日2次,羟考酮缓释片20 mg,每隔12小时1次,疼痛控制不佳,VAS评分7,入院后加用普瑞巴林 75 mg,每日2次,镇痛效果仍不理想。根据病人疼痛范围,行超声引导下C5、C6神经根诊断性阻滞,予1%利多卡因

75 mg,每日2次,镇痛效果仍不理想。根据病人疼痛范围,行超声引导下C5、C6神经根诊断性阻滞,予1%利多卡因 +0.2%罗哌卡因

+0.2%罗哌卡因 注射,注射后疼痛缓解>90%,持续约6小时。病人希望行介入治疗持续镇痛,鉴于经济条件及后期维护等问题,与病人和家属沟通后选择IDDS治疗。排除手术禁忌证后在静脉+局部麻醉下行IDDS植入术。

注射,注射后疼痛缓解>90%,持续约6小时。病人希望行介入治疗持续镇痛,鉴于经济条件及后期维护等问题,与病人和家属沟通后选择IDDS治疗。排除手术禁忌证后在静脉+局部麻醉下行IDDS植入术。

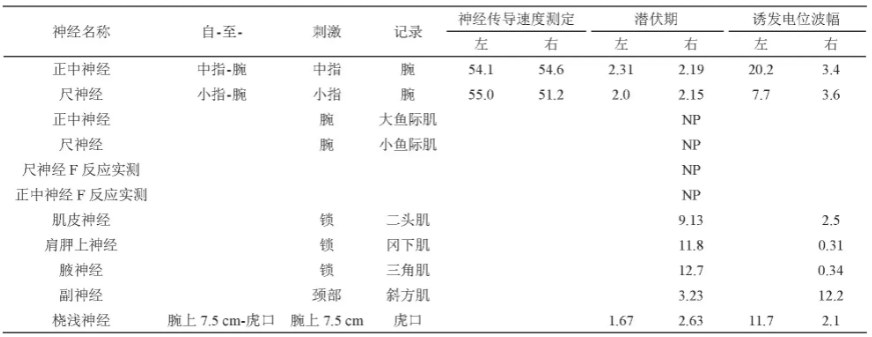

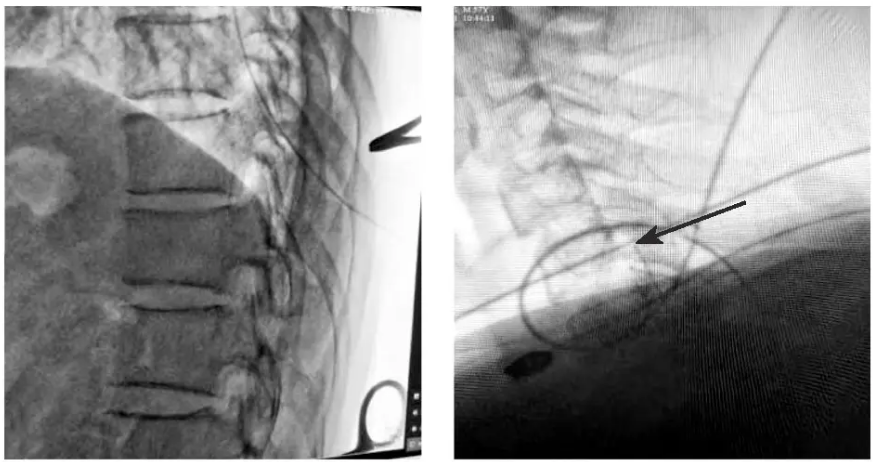

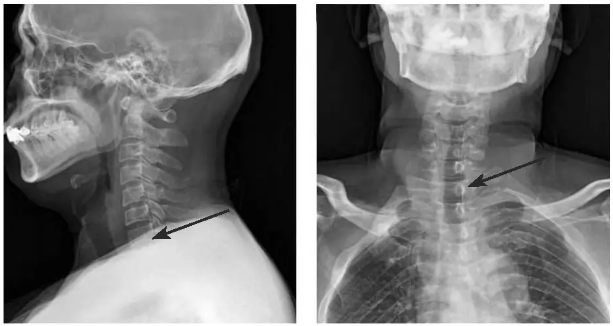

取T8~9棘间隙旁正中入路斜向上45°穿刺,在C形臂X线透视下将导管尖端送至C4~5水平(见图2),置入导管约30 cm,泵内药物为盐酸吗啡注射液 (共400 mg:40 ml)。术后以每日0.5 mg持续泵注,VAS评分0,无不良反应,羟考酮缓释片逐渐减量。术后伤口愈合良好、复查颈椎正侧位片导管位置满意(见图3、4),出院前口服镇痛药物完全停用,疼痛评估VAS评分0。

(共400 mg:40 ml)。术后以每日0.5 mg持续泵注,VAS评分0,无不良反应,羟考酮缓释片逐渐减量。术后伤口愈合良好、复查颈椎正侧位片导管位置满意(见图3、4),出院前口服镇痛药物完全停用,疼痛评估VAS评分0。

图2 术中C形臂X线引导下穿刺定位

图3 病人IDDS术后

图4 术后颈椎正侧位片

术后1个月随访,无口服镇痛药物,吗啡每日0.5 mg持续泵注,VAS评分0,无嗜睡、瘙痒和呼吸抑制等不良反应,无夜间爆发痛。术后3个月后随访,VAS评分1~2,程控调节至吗啡每日0.8 mg后,VAS评分0。

3. 讨论

本例病人为外伤导致臂丛神经损伤慢性疼痛,臂丛神经损伤约占周围神经损伤10%~20%,其中约70%的严重臂丛神经损伤会导致神经传导异常,出现中重度神经病理性疼痛、感觉丧失、运动功能障碍和自主神经功能紊乱,影响病人的正常生活。

目前认为臂丛神经损伤引起的神经病理性疼痛的发病机制包括以下几个方面:①异位放电:当神经受损后,其损伤部位及背根神经节神经元胞体膜上Na+离子通道发生改变,导致异位放电并通过脊髓传向中枢,产生痛觉 ;②交感神经的兴奋作用:当周围神经受损后,交感神经释放的肾上腺素

;②交感神经的兴奋作用:当周围神经受损后,交感神经释放的肾上腺素 与受损神经元的α-肾上腺素能受体结合兴奋交感神经;其次,交感神经节后纤维在背根神经和损伤神经近侧产生芽生,使交感神经节后纤维和感觉神经传入纤维间出现联系,交感神经节后纤维兴奋,从而引起感觉神经元兴奋;③外周炎性反应:组织发生损伤后免疫细胞释放的IL-1β、IL-6和TNF-α等炎症介质能直接增强痛觉的敏感性。

与受损神经元的α-肾上腺素能受体结合兴奋交感神经;其次,交感神经节后纤维在背根神经和损伤神经近侧产生芽生,使交感神经节后纤维和感觉神经传入纤维间出现联系,交感神经节后纤维兴奋,从而引起感觉神经元兴奋;③外周炎性反应:组织发生损伤后免疫细胞释放的IL-1β、IL-6和TNF-α等炎症介质能直接增强痛觉的敏感性。

IDDS可以将阿片 类药物持续泵入蛛网膜下腔,药物在蛛网膜下腔弥散并与脊髓后角和脑组织的阿片受体结合,产生良好的镇痛作用而不影响感觉、运动功能和交感反射。虽然阿片类药物有良好的镇痛效果,但由于担心病人可能产生耐药性和心理依赖性,故既往对其是否能够应用于慢性非癌性疼痛病人存在争议。然而近十年的研究表明,在没有药物依赖史的病人中采用鞘内吗啡输注后药物依赖的发生率较低,PACC推荐吗啡为非癌性疼痛鞘内的一线用药。

类药物持续泵入蛛网膜下腔,药物在蛛网膜下腔弥散并与脊髓后角和脑组织的阿片受体结合,产生良好的镇痛作用而不影响感觉、运动功能和交感反射。虽然阿片类药物有良好的镇痛效果,但由于担心病人可能产生耐药性和心理依赖性,故既往对其是否能够应用于慢性非癌性疼痛病人存在争议。然而近十年的研究表明,在没有药物依赖史的病人中采用鞘内吗啡输注后药物依赖的发生率较低,PACC推荐吗啡为非癌性疼痛鞘内的一线用药。

成年人脊髓末端一般终止于L1~L2,为避免对脊髓产生医源性损伤,在进行蛛网膜下腔穿刺时多选择L2以下平面穿刺。由于目前我国应用的鞘内药物灌注系统(8637-40,注册证号:国械注进20173125069)、鞘内导管(8731SC,注册证号:国械注进20173772122)的长度为38.1 cm,该病人脊柱正侧位片测量显示L2~3距C4~5约46 cm,故选择T8~9棘间隙为穿刺点。le Roux等对近年来外科手术中胸段蛛网膜下腔穿刺(thoracic spinal anaesthesia,TSA)的研究总结表明其可能是一种有效可行的替代技术。Ellakany等研究显示,以45°斜向上穿刺硬脊膜进入脊髓腔,在这个角度实际上硬脊膜与脊髓之间的距离是增加的,可以解释胸段水平蛛网膜下腔穿刺神经系统较低的并发症以及合理性。

该例病人VAS评分7,病程长,对于此类顽固性疼痛病人,IDDS是首选的治疗方案之一。目前可供选择的IDDS有半植入式和全植入式,考虑到目前病人生存期较长,工作需求以及护理方面的困难,选择全植入式IDDS植入。IDDS目前已广泛用于治疗癌性疼痛及各类慢性难治性疼痛。

Duarte等对20例全植入IDDS治疗非癌性疼痛等进行了平均13.5年(10.4~17.9年)的随访,研究显示在鞘内镇痛后病人疼痛强度明显下降,生活质量明显改善。此后Sommer等进行了更长时间的队列研究,评估27例慢性非癌痛病人经IDDS泵入阿片类药物的效果。结果显示经过3年的治疗,IDDS药物达到稳定状态后不良反应和并发症的发生率较低,即使经过15年的时间或多次更换泵注系统,仍可有效降低疼痛强度,表明了IDDS治疗慢性非癌痛的良好效果。

该例病人经过IDDS植入治疗,以吗啡每日0.5 mg持续泵注,VAS评分0,无嗜睡、尿潴留、严重便秘 、瘙痒和呼吸抑制等不良反应,羟考酮缓释片自20 mg,q12 h逐渐减量,出院前口服镇痛药物完全停用,疼痛评估VAS评分0,镇痛效果满意。术后1个月随访,无口服镇痛药物,吗啡每日0.5 mg持续泵注,VAS评分0,无嗜睡、瘙痒和呼吸抑制等不良反应。术后3个月随访,VAS评分1~2,程控调节至吗啡每日0.8 mg,VAS评分0。

、瘙痒和呼吸抑制等不良反应,羟考酮缓释片自20 mg,q12 h逐渐减量,出院前口服镇痛药物完全停用,疼痛评估VAS评分0,镇痛效果满意。术后1个月随访,无口服镇痛药物,吗啡每日0.5 mg持续泵注,VAS评分0,无嗜睡、瘙痒和呼吸抑制等不良反应。术后3个月随访,VAS评分1~2,程控调节至吗啡每日0.8 mg,VAS评分0。

综上所述,对于臂丛神经损伤造成的神经病理性疼痛,IDDS可有效减轻病人痛苦,改善病人生存质量,相关机制值得进一步探讨。

来源:尹天泽,范丰启,季锋,等.全植入式鞘内药物输注系统治疗陈旧性臂丛神经撕脱伤疼痛1例[J].中国疼痛医学杂志,2024,30(09):715-718.