乙状结肠系膜黏液纤维肉瘤1例

作者:曹珊,张皓,兰州大学第一医院放射科

患者 男,61 岁。1 周前体检发现腹部肿物,当地医院超声检查显示右下腹低回声肿物,其内及周边可见丰富血流信号,为进一步诊治入院。查体:右下腹局部隆起,可触及包块,质韧,活动尚可,皮肤未见明显红肿热痛。实验室检查:CEA、AFP、CA199、CA724 未见明显升高,余无异常。

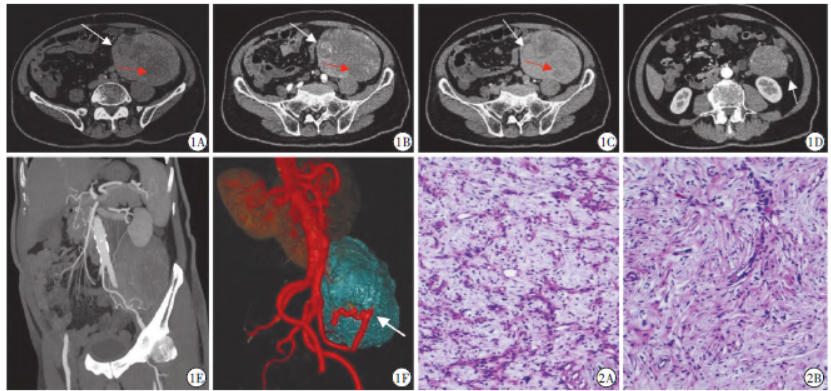

腹盆腔CT 检查显示左下腹巨大软组织密度肿块,呈斑片状低密度影及片状稍高密度影。边界尚清,边缘光整,大小约11.0 cm×12.4 cm×9.8 cm,平扫CT值约56 HU,周围可见多发增粗血管影,增强扫描:实性部分动脉期呈斑片状不均匀强化,CT值76 HU,静脉期呈渐进性均匀强化,CT值81 HU,并可见多发延迟强化瘤结节、团片状轻中度强化的黏液样变区及斑片状无强化区,肿瘤与左侧肾前筋膜毗邻处可见“筋膜尾征”,肿瘤内多发血管穿行,肠系膜下动脉供血,肠系膜下静脉引流,与周围肠管及邻近脏器分界清楚,未见明显肿大淋巴结及远处转移征象(图1)。

手术与病理:沿结肠旁沟打开后腹膜,可见灰黄色巨大囊实性肿块位于乙状结肠后方,窄基底附着于肠系膜并可见滋养血管,包膜完整,质韧,活动度尚可,切除后送病理。病理检查 显示肿物切面呈灰白、灰黄色相间,局部呈结节状,镜下瘤细胞呈圆形、多角形,疏密不等,局部可见较多单核及多核巨细胞,核分裂象可见,间质黏液样并富于丛状毛细血管网(图2)。

显示肿物切面呈灰白、灰黄色相间,局部呈结节状,镜下瘤细胞呈圆形、多角形,疏密不等,局部可见较多单核及多核巨细胞,核分裂象可见,间质黏液样并富于丛状毛细血管网(图2)。

免疫组化:CK(-),vimentin(2+),P16(2+),ki67(20%),CD31(间质富于血管),SMA(血管+),CD34(2+)。病理诊断:(后腹膜)黏液纤维肉瘤,FNCLCC 2级。

图1 CT平扫 、增强检查及后处理重建图像。 图1A CT平扫肿块呈不均匀低密度,可见斑片状低密度坏死区(红箭); 图1B 动脉期肿块边缘及分隔明显强化,瘤结节明显强化(白箭),另可见无强化区(红箭); 图1C 静脉期肿块及瘤结节呈渐进性强化(白箭); 图1D 肿块边缘“筋膜尾征”(白箭); 图1E 动脉期MIP重建(层厚30 mm); 图1F VR重建显示肠系膜下动脉供血(白箭)。 图2 病理图(HE×200)。图2A 瘤细胞疏密不等,间质黏液样; 图2B 间质富于丛状毛细血管网。

、增强检查及后处理重建图像。 图1A CT平扫肿块呈不均匀低密度,可见斑片状低密度坏死区(红箭); 图1B 动脉期肿块边缘及分隔明显强化,瘤结节明显强化(白箭),另可见无强化区(红箭); 图1C 静脉期肿块及瘤结节呈渐进性强化(白箭); 图1D 肿块边缘“筋膜尾征”(白箭); 图1E 动脉期MIP重建(层厚30 mm); 图1F VR重建显示肠系膜下动脉供血(白箭)。 图2 病理图(HE×200)。图2A 瘤细胞疏密不等,间质黏液样; 图2B 间质富于丛状毛细血管网。

讨论

腹腔内黏液纤维肉瘤(myxofbrosarcoma,MFS)是一种罕见的恶性间充质肿瘤,常见于60~70岁老年患者,浅表MFS浸润皮下脂肪组织和筋膜,深层MFS常形成离散肿块,多累及四肢及躯干,罕见于腹膜后(约0.8%)。病因尚不明确,多发生于肠系膜,也可见于肝、肾等实质器官,体积较大(>5cm),易发生坏死及转移。MFS检查的CT表现:平扫呈等低密度为主的软组织肿块,发生囊变及出血时密度混杂,增强扫描瘤结节及分隔不同程度延迟强化,黏液区呈轻中度延迟强化,囊变坏死区无强化,“筋膜尾征”为肿块侵犯邻近筋膜时>0.2 cm的线状或鼠尾状强化,对诊断MFS有中度特异性和敏感性。

MRI检查表现:根据黏液的浓稠程度、蛋白含量及出血量的不同,T1WI呈稍低、等或稍高信号,T2WI呈混杂高信号,压脂以高信号为主,内可见低信号分隔,部分有瘤周水肿 ,DWI呈混杂高信号,成纤维组织含量较多时,可见T1WI、T2WI低信号条片影,呈“双低信号征”。

,DWI呈混杂高信号,成纤维组织含量较多时,可见T1WI、T2WI低信号条片影,呈“双低信号征”。

MFS诊断金标准为组织病理学,影像学确诊难度较大,需与腹膜脂肪肉瘤、多形性未分化肉瘤、平滑肌肉瘤等鉴别,本例为老年男性,发生于乙状结肠系膜,影像学表现与文献报道相符,术后给予6周期“IA方案”(异环磷酰胺 +表柔比星

+表柔比星 )化疗,过程顺利,期间疗效评价稳定,规律复查,随访2年未见复发。综上所述,术前增强CT及MRI检查对于肿瘤的定位及定性诊断、评价血供及毗邻结构、指导临床手术方案的作用不可忽视。

)化疗,过程顺利,期间疗效评价稳定,规律复查,随访2年未见复发。综上所述,术前增强CT及MRI检查对于肿瘤的定位及定性诊断、评价血供及毗邻结构、指导临床手术方案的作用不可忽视。

来源:曹珊,张皓.乙状结肠系膜黏液纤维肉瘤1例[J].医学影像学杂志,2024,34(01):172-173.