颈动脉斑块出血1例

作者:刘杰,杨家应,张效珏,山东省兰陵县人民医院神经外科;钱海,首都医科大学三博脑科医院神经外科

1. 病历摘要

男,67 岁;因突发意识不清18h 于2019 年2 月14 日入院。既往“脾脏切除史”30 余年;“高血压”病史10 余年,间断服用降压药物治疗,具体药物及疗效不详;“脑梗死 ”病史4 年,未遗留后遗症;少量吸烟、饮酒史。

”病史4 年,未遗留后遗症;少量吸烟、饮酒史。

病人入院查体:血压164/64mmHg(1mmHg=0.1333KPa),神志恍惚,呼唤睁眼,言语欠清,应答有误,四肢遵嘱活动,GCS 评分13 分。瞳孔等大、等圆,直径3mm,对光反射均迟钝。右侧肢体肌力4 级,左侧肢体肌力5 级,双侧肢体肌张力正常,双侧病理征阴性。急诊行颅脑CT 检查未见脑出血 ,本次入院考虑短暂性脑缺血发作

,本次入院考虑短暂性脑缺血发作 (transientischemic attack,TIA)。

(transientischemic attack,TIA)。

入院后完善弓上CTA 检查示:左侧颈内动脉闭塞、左侧颈总动脉远端分叉处软斑块形成并轻度狭窄。入院后给予抗血小板聚集、活血化瘀、营养脑细胞等对症治疗,意识转清,右侧肢体肌力好转。

病人于2019 年2 月17 日再次出现右侧肢体麻木无力,肌力约4 级,行颅脑MRI 检查示左侧额顶叶、颞叶、岛叶多发急性脑梗死,MRA示颈内动脉硬化,脑梗死考虑为斑块微小栓子脱落引起,且病人T2及FLAIR 呈稍高信号,超过溶栓时间窗,暂给予活血化瘀改善微循环、营养脑细胞等对症治疗,症状逐渐好转。

病人病情稳定后行外科治疗,术前诊断为左侧颈内动脉斑块形成并重度狭窄,于2019 年3 月9 日在全麻下行左侧颈动脉内膜剥脱术,术中发现左侧颈内动脉起始处约3.5cm黄色粥样斑块,管腔狭窄程度约99%,斑块质地硬,钙化并出血,斑块管腔面见暗黑色陈旧性血栓形成。术后复查弓上CTA示左侧颈内动脉开口处及颈总动脉远端再通无明显狭窄。术后病人恢复良好,未遗留肢体功能障碍。经过半年随访,本例病人未再有卒中复发。

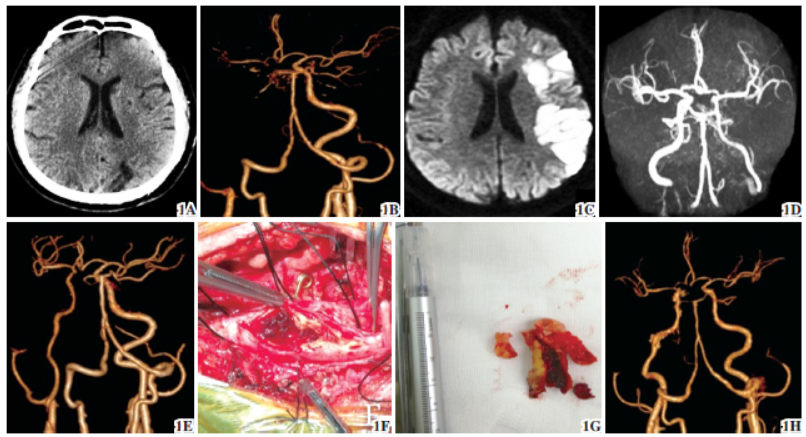

图1 颈动脉斑块出血1A 入院时CT 示左侧腔隙性脑梗死1B 左侧CTA 示颈内动脉不显影,考虑斑块急性出血所致(2019 年2 月14 日) 1C、1D MRI DWI 示左侧额颞叶多发梗死,左侧颈内动脉再通(2019 年2 月17 日) 1E 保守治疗17d CTA示左侧颈内动脉重度狭窄(2019 年3 月3 日) 1F、1G 颈内动脉斑块出血,完整剥离斑块,长约3.5cm,质地硬,钙化并出血,斑块管腔面见暗黑色陈旧性血栓形成1H 术后第2 天复查弓上CTA示左侧颈内动脉再通(2019 年3 月10 日)

2. 讨论

缺血性脑卒中属于神经系统疾患范畴,是现阶段威胁人类生命健康的常见疾病之一。其中颈动脉粥样硬化斑块形成是导致缺血性脑卒中最常见危险因素。随着近年对颈动脉粥样硬化斑块研究的不断深入,发现:颈动脉狭窄 程度与斑块不稳定性均为缺血性脑卒中发生的重要危险因素。而斑块内部成分与斑块是否具有稳定性有着紧密联系。因此,除关注颈动脉狭窄程度以外,动脉粥样硬化斑块的病理学特征变化,包括斑块的钙化、溃疡、出血以及其他成分改变同样值得深入研究。

程度与斑块不稳定性均为缺血性脑卒中发生的重要危险因素。而斑块内部成分与斑块是否具有稳定性有着紧密联系。因此,除关注颈动脉狭窄程度以外,动脉粥样硬化斑块的病理学特征变化,包括斑块的钙化、溃疡、出血以及其他成分改变同样值得深入研究。

HOWARD等研究认为缺血性脑卒中的发生与斑块形态有关,特别是含有较大脂质核心、较多炎性细胞浸润的溃疡斑块,因为这些斑块中巨噬细胞浸润程度、纤维帽厚薄情况以及新生血管密度等均与疾病预后有关。越来越多证据表明:决定缺血性脑卒中发生的原因是斑块成分而非管腔狭窄程度,卒中更多是由斑块自身在特定炎症和血流动力学影响下发生,具有上述特征的斑块容易导致动脉血栓或者血管栓塞。

本例病人入院时存在TIA发作,本团队考虑当时可能存在斑块内出血情况,导致弓上CTA出现一侧颈内动脉短暂闭塞的假象,应用药物治疗后,血栓机化体积缩小,血管再通。随着管腔复通,部分血栓碎片脱落至血管远端引起血管栓塞,造成该病人出现急性脑梗死。术中所见斑块表现为溃疡钙化伴出血,也印证术前猜测,斑块病理改变在此例病人疾病发展过程中扮演重要角色,导致病人反复出现脑卒中。

如果该病人能在第一次出现TIA 症状时,除行弓上CTA检查外,及时行颈部血管彩超 了解该血管闭塞是否以新鲜血栓为主,及时行血管介入或者剥脱治疗,很可能可有效避免梗死的发生。因此,早期明确颈动脉斑块性质,对疾病演变显得尤为重要,对颈动脉斑块性质的检查方法除传统的彩超、CT外,高分辨率MRI 可清晰显示颈动脉粥样硬化斑块内部的成分组成,并且对斑块成分进行定性定量分析,能准确判断斑块稳定性,在临床治疗过程中具有十分重要的指导意义。

了解该血管闭塞是否以新鲜血栓为主,及时行血管介入或者剥脱治疗,很可能可有效避免梗死的发生。因此,早期明确颈动脉斑块性质,对疾病演变显得尤为重要,对颈动脉斑块性质的检查方法除传统的彩超、CT外,高分辨率MRI 可清晰显示颈动脉粥样硬化斑块内部的成分组成,并且对斑块成分进行定性定量分析,能准确判断斑块稳定性,在临床治疗过程中具有十分重要的指导意义。

来源:刘杰,钱海,杨家应,等. 颈动脉斑块出血1例[J]. 中国微侵袭神经外科杂志,2024,28(3):168-169.