女性腰背痛,是何原因?

作者:张媛婧,北京中医药大学研究生院;樊碧发,杨阳,王稳,中日友好医院疼痛科

腰背痛病人是疼痛科门诊的主要就诊人群之一,而引起腰背痛的原因也多种多样,包括骨折、腰椎间盘突出等急性损伤,椎体滑脱、腰肌劳损等慢性损伤,以及脊柱退行性病变、炎症病变、肿瘤等。临床上需要结合病人的症状、体征及影像学表现进行判断。我科收治的1例腰痛查因病例于此分享讨论,旨在总结布氏杆菌性脊柱炎相应的诊疗思路与病例特点,现报告如下。

1. 一般资料

病例:女性,52岁,因“腰臀部疼痛半年余,加重2个月”入院。病人半年前无明显诱因间断出现双侧腰臀部酸胀样疼痛,右侧为重,可伴腰部僵硬,休息可缓解。于外院行腰椎MRI示腰椎骨质增生,予以3次“痛点注射”治疗后,疼痛无明显缓解。后于多家医院诊治,均无明显缓解。近2月疼痛逐渐加重,局限于腰臀部,未牵涉至大腿,腰伸展、旋转、弯腰、翻身改变体位 时加重,卧床平躺可缓解,影响病人的日常活动。自发病以来,病人精神状态正常,情绪可,食欲尚可,睡眠质量可,无夜间痛醒,大小便规律,体重无明显下降。既往体健,生于河北省沧州市青县,久居本地。

时加重,卧床平躺可缓解,影响病人的日常活动。自发病以来,病人精神状态正常,情绪可,食欲尚可,睡眠质量可,无夜间痛醒,大小便规律,体重无明显下降。既往体健,生于河北省沧州市青县,久居本地。

体格检查:脊柱无明显畸形,腰椎棘突局部存在明显压痛、叩击痛,双侧腰椎椎旁肌肉压痛、叩击痛,右侧明显,无放射痛。双侧骶髂关节周围压痛、叩击痛,右侧为重。腰椎伸展-旋转试验 (+),直腿抬高试验

(+),直腿抬高试验 阴性。四肢肌张力不高,双下肢感觉、反射及肌力等未见明显异常;足背动脉搏动良好。病理征未引出。疼痛数字分级评分法(numerical rating scale,NRS)评分为静息时0分,发作时6分。

阴性。四肢肌张力不高,双下肢感觉、反射及肌力等未见明显异常;足背动脉搏动良好。病理征未引出。疼痛数字分级评分法(numerical rating scale,NRS)评分为静息时0分,发作时6分。

入院前化验检查:腰椎MRI(2021-09-06,外院):L4~S1椎间盘膨出;腰椎骨质增生。2021-11-29(外院)C-反应蛋白 9.80 mg/L↑,风湿指标CCP48.00 U/L↑,类风湿因子

9.80 mg/L↑,风湿指标CCP48.00 U/L↑,类风湿因子 RF 11.20 IU/ml,无明显临床意义。

RF 11.20 IU/ml,无明显临床意义。

2. 诊疗经过

入院后完善相关检查,免疫球蛋白A 406 mg/dl↑,免疫球蛋白M 59.8 mg/dl↓,补体C3141 mg/dl↑,补体C456.8 mg/dl↑,快速C-反应蛋白14.97 mg/L↑,红细胞沉降率14 mm/h,抗核抗体谱均阴性,类风湿关节炎抗体谱均阴性,HLA-B27基因分型检测均阴性,血常规 、尿常规

、尿常规 、肝肾功能未见明显异常。低剂量胸部CT平扫

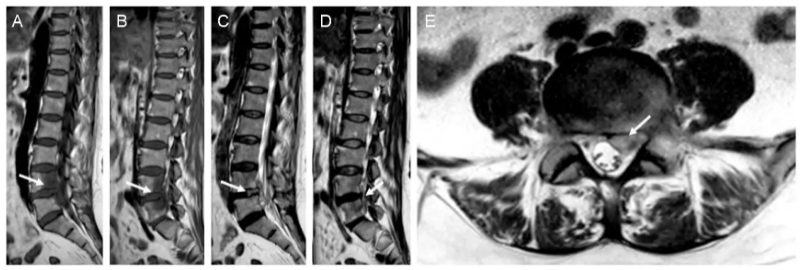

、肝肾功能未见明显异常。低剂量胸部CT平扫 未见明确异常。腰椎MRI平扫示(见图1):L4~5椎间盘髓核脱出可能;L4、L5椎体局部信号减低,考虑骨破坏,建议核素检查。腰椎正侧双斜位片+胸椎正侧位片:胸腰椎骨质增生。

未见明确异常。腰椎MRI平扫示(见图1):L4~5椎间盘髓核脱出可能;L4、L5椎体局部信号减低,考虑骨破坏,建议核素检查。腰椎正侧双斜位片+胸椎正侧位片:胸腰椎骨质增生。

图1 腰椎MRI示:椎体形态无明显变化,T1WI呈均匀低信号,椎间隙稍变窄,T2WI椎间盘后缘可见等信号

骶髂关节MRI平扫示:骶骨右侧小片状异常信号,考虑骨髓水肿 。根据已回报的检查结果,基本可排除腰椎退行性病变、强直性脊柱炎

。根据已回报的检查结果,基本可排除腰椎退行性病变、强直性脊柱炎 等原因。下一步考虑引起腰痛的原因是否可能为肿瘤或者感染?再次完善ECT全身骨显像

等原因。下一步考虑引起腰痛的原因是否可能为肿瘤或者感染?再次完善ECT全身骨显像 示:未见确切恶性骨病征象。肿瘤标记物未见异常,因此暂不考虑肿瘤。

示:未见确切恶性骨病征象。肿瘤标记物未见异常,因此暂不考虑肿瘤。

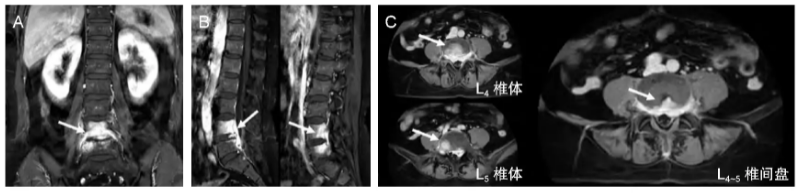

腰椎MRI增强检查示(见图2):L4、L5椎体骨质破坏,L4~5椎间盘后缘及硬膜外占位强化,考虑结核可能性大,建议进一步检查。PPD、T-SPOT-A、T-SPOT-B试验均为阴性。

图2 腰椎增强MRI示:L4、L5椎体、椎间盘后缘及邻近椎管内可见条片状异常强化灶

考虑病人腰痛是否为布氏杆菌感染,于是反复追问病人病史,病人来自沧州市,不养羊,非牧民,居住的村子里有人患布氏杆菌病(家庭相距较远),自己邻居养羊,否认与牛羊及其排泄物有接触史。病人诉初期轻微头痛 20天,自行服药后好转,之后腰臀部剧烈疼痛,伴有双肩、双膝、双髋、双肘、双腕、双踝等关节部位游走性疼痛,部位不固定,可自行缓解。否认发热

20天,自行服药后好转,之后腰臀部剧烈疼痛,伴有双肩、双膝、双髋、双肘、双腕、双踝等关节部位游走性疼痛,部位不固定,可自行缓解。否认发热 、乏力等不适。

、乏力等不适。

完善布氏杆菌凝集试验 ,结果显示为阳性。因此,请感染科会诊,确诊为“布氏杆菌病、布氏杆菌性脊柱炎”,予以抗布氏杆菌治疗方案及注意事项。病人要求出院,到当地的传染病专科医院进行了半年规范的布氏杆菌病治疗。

,结果显示为阳性。因此,请感染科会诊,确诊为“布氏杆菌病、布氏杆菌性脊柱炎”,予以抗布氏杆菌治疗方案及注意事项。病人要求出院,到当地的传染病专科医院进行了半年规范的布氏杆菌病治疗。

1年后随访,病人诉布氏杆菌凝集试验已转为阴性,C-反应蛋白一直未出现异常,腰臀痛较前缓解90%以上,仅在长时间行走后腰痛,休息后可缓解,不影响日常生活。2年后随访,病人诉仍间断腰痛,休息后可缓解,未予特殊处理。

3. 讨论

布氏杆菌病(简称布病),是一种由布氏杆菌引起的人畜共患传染病,主要感染牛、羊、猪、犬等动物。全球有近170个国家和地区的人畜中存在布氏杆菌病。我国自20世纪90年代中期开始发病呈快速上升态势,发病率达3.44/10万。我国内蒙古、新疆、青海等北方地区畜牧业发达,是本病的高发地区,同时近年来随着动物及动物食品的流动增加,我国南方省份也逐渐高发。

人类通常通过直接接触被感染动物、食用或饮用被污染的动物产品或吸入空气中病原体而感染。本病感染后平均潜伏期为2周,病程分急性期和慢性期,急性期多数起病缓慢,主要表现为发热、多汗、厌食、乏力、头痛、肌肉疼痛、肝脾淋巴结肿大等,热型以弛张热最多,关节疼痛常累及骶髂、髋、膝、肩等大关节,呈游走性刺痛。慢性病程多超过6个月,主要表现为疲乏无力,有固定或反复发作的关节和肌肉疼痛。

布氏杆菌性脊柱炎是布氏杆菌侵犯脊柱(椎间盘、椎体、肌肉)导致的脊柱感染性疾病,多数病人以腰痛就诊,受侵部位出现持续性腰痛及背痛,脊柱活动受限,查体可发现病变节段棘突、椎旁压痛及叩击痛阳性。该病易与脊柱结核 相混淆,均可出现腰痛等相似的临床表现,但发热是两者相鉴别的主要症状之一,布氏杆菌病发热常表现为波状热,脊柱结核的发热常表现为午后低热。

相混淆,均可出现腰痛等相似的临床表现,但发热是两者相鉴别的主要症状之一,布氏杆菌病发热常表现为波状热,脊柱结核的发热常表现为午后低热。

大部分病人会因剧烈的腰背部疼痛早期就诊,但是由于对本病的认识不足及症状表现的不典型性,往往不容易早期确诊。该例病人病程已半年,病程中未出现发热症状,腰臀部疼痛剧烈,查体腰椎棘突、椎旁压痛、叩击痛明显,未出现压迫神经的症状与体征,辗转多家医院诊治,根据病人已有的腰椎核磁,多数临床医师考虑诊断为腰椎间盘突出症,治疗效果欠佳。该例病人虽多次否认牛羊等接触史,但结合其腰椎的局部症状与体征、头痛、多关节游走性疼痛等临床表现,临床上应考虑是否为布氏杆菌感染。

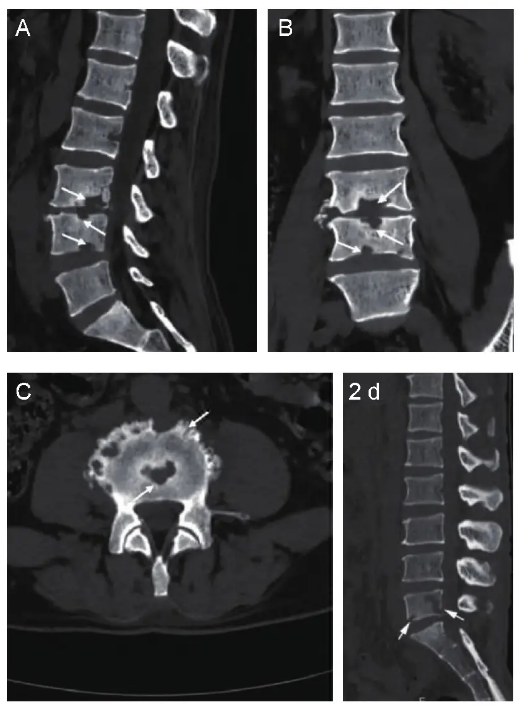

布氏杆菌性脊柱炎病人最为常见且严重的病变为椎体骨破坏,CT与MRI均可有效检出。布氏杆菌性脊柱炎椎体骨质破坏部位多为相邻2个椎体的上下缘,CT检查 病灶多为低密度灶,形状呈斑片状、圆形、类圆形等,初期表现为骨质疏松,随着病程进展,可出现“虫蚀状”,再进一步会出现“岛屿状”,很少有死骨形成(见图3)。同时椎体边缘骨质增生、硬化,可形成骨赘,甚至可见骨桥形成,还会出现特征性“花边椎”改变(见图3),这是该病的特征性表现,可与脊柱结核相鉴别。脊柱结核病人的骨质破坏程度较布氏杆菌性脊柱炎明显,常见死骨形成,椎旁及腰大肌寒性脓肿广泛,可见流注。

病灶多为低密度灶,形状呈斑片状、圆形、类圆形等,初期表现为骨质疏松,随着病程进展,可出现“虫蚀状”,再进一步会出现“岛屿状”,很少有死骨形成(见图3)。同时椎体边缘骨质增生、硬化,可形成骨赘,甚至可见骨桥形成,还会出现特征性“花边椎”改变(见图3),这是该病的特征性表现,可与脊柱结核相鉴别。脊柱结核病人的骨质破坏程度较布氏杆菌性脊柱炎明显,常见死骨形成,椎旁及腰大肌寒性脓肿广泛,可见流注。

图3 (A)矢状位;(B)冠状位,示L3、L4椎体边缘许莫氏结节样骨质破坏;(C)横轴位,示“花边椎”样改变;椎体内岛屿样骨质破坏;2 d为矢状面重组图(骨窗),示L5椎体前下缘及后缘虫蚀状骨质破坏

MRI对组织水含量、蛋白质含量的变化高度敏感,可有效检出肉芽肿骨膜破坏,椎间盘破坏,椎旁脓肿等征象。布氏杆菌性脊柱炎病变早期累及终板,呈长T1、长T2、高STIR信号,边缘不清,随着骨质增生硬化出现,呈长T1信号,T2WI可见低、等、高混杂信号,硬化缘表现为低信号,横轴位可见“靶样征”,为其特征性表现。累及骨膜呈长/等T1,短T2;累及韧带呈条索状长T1和短T2信号。

椎间隙不同程度变窄,但狭窄不明显。而脊柱结核常表现为严重的狭窄,累及椎间盘表现为长T2、高STIR信号,增强扫描病灶边缘呈不均匀环形强化。MRI能清晰的显示椎旁及椎管内脓肿的大小及范围,椎旁脓肿表现为长T1、长T2、高STIR信号,一般无流注现象,可与脊柱结核相鉴别。

布氏杆菌性脊柱炎与脊柱结核在影像学表现上高度相似,在没有病原学证据的支持下,几乎很难鉴别。本例病人的腰椎MRI及增强MRI均显示L4、L5椎体骨质破坏,椎间隙稍变窄,L4~5椎间盘后缘及硬膜外长T2、高STIR信号,在病原体尚未明确的情况下,考虑为脊柱结核的可能性大。本例病人在排除结核后,再次结合病人的症状、体征及影像学表现,考虑是否为布氏杆菌感染,完善了布氏杆菌凝集试验,最终确诊为布氏杆菌性脊柱炎。

期间病人多次否认自己有牛羊等接触史,同时否认接触牛羊肉及奶制品,无法确定如何感染病菌,这无疑为临床工作带来了阻碍;我们多次考虑到是否为布病感染,均因病人的否认而未进行深入检查,这提醒我们临床工作应更加细致。布氏杆菌病的表现多变、具有欺骗性且通常无特异性,可与其他感染性和非感染性疾病相似。作为疼痛科医师,应对该病有所了解,在临床工作中腰背部疼痛较常见,如何准确地判断疼痛病因,进行精确的治疗,需要足够的知识储备。

来源:张媛婧,樊碧发,杨阳,等.布氏杆菌性脊柱炎病例1例[J].中国疼痛医学杂志,2024,30(10):796-798.