儿童苔藓样肉芽肿性口炎1例报道及文献回顾

作者:徐婧,夏荣辉,杨涟漪,沈雪敏,杜观环,上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔黏膜病科

口腔苔藓样损害的原型疾病是口腔扁平苔藓,但口腔苔藓样损害和口腔扁平苔藓在临床表现和组织学特征上存在差异。虽然目前关于口腔苔藓样损害的诊断标准和分类尚无统一认识,但一般认为按照病因口腔苔藓样损害可分为口腔苔藓样药物反应、口腔苔藓样接触性损害、移植物抗宿主病相关性苔藓样损害,以及慢性溃疡性口炎、苔藓样肉芽肿性口炎、类天疱疮样扁平苔藓和其他未分类口腔苔藓样损害等。本文获得医院伦理审批及患者知情同意,通过分析1 例儿童口腔苔藓样损害病例,结合文献对口腔苔藓样损害的诊疗进行回顾分析,总结该病的临床表现、诊断、鉴别诊断及治疗,为临床提供参考。

1.临床资料

1.1 病史

患者,男,12 岁,因“舌背反复破溃伴疼痛3 年余”入院。患儿3年前无明显诱因出现舌背反复破溃疼痛,影响进食和言语。3 年来未曾痊愈,曾于外院就诊,诊断为“口腔溃疡”,给予西瓜霜、维生素 等药物,用药后无明显缓解和好转。否认皮损

等药物,用药后无明显缓解和好转。否认皮损 ,否认腹泻

,否认腹泻 、腹痛等肠道不适,否认自伤

、腹痛等肠道不适,否认自伤 习惯。睡眠佳,二便正常。否认家族史及过敏史。

习惯。睡眠佳,二便正常。否认家族史及过敏史。

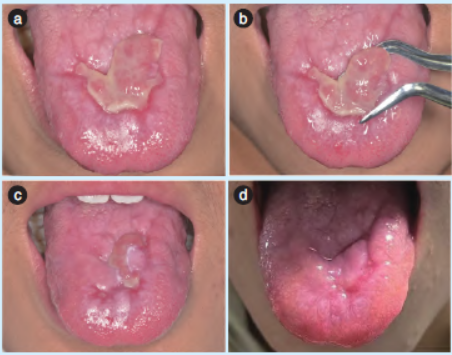

1.2 检查

患者面部对称,发育正常,张口度、张口型正常,耳前区无红肿压痛,未扪及淋巴结肿大。舌背黏膜大面积糜烂,形状不规则,糜烂周围见珠光白色纹。左侧糜烂区组织增生约1.5 cm × 2.0 cm 大小,质地韧,宽蒂。其余口腔黏膜未见异常。恒牙列,17、27、37、47完全萌出,未见明显龋损,未见充填物,口腔卫生状况良好。辅助检查:就诊当日血常规 、凝血机制、C-反应蛋白

、凝血机制、C-反应蛋白 、血糖和谷丙转氨酶均未见异常。

、血糖和谷丙转氨酶均未见异常。

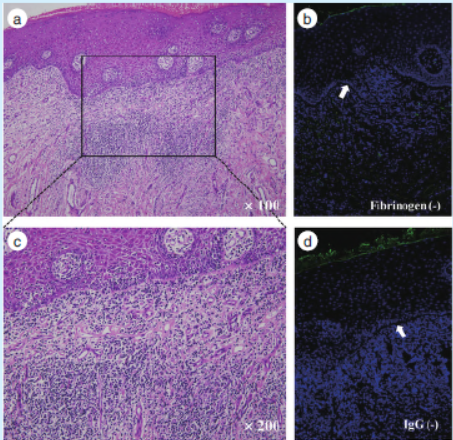

与患者及家属充分沟通,拟首先进行以明确诊断为目的的切取活检术(活体组织以舌背右侧前部的白色网纹损害为主);若药物治疗后舌背增生物仍无法消退,将进行切除舌背增生组织为目的的活检术。局部麻醉下舌背白纹损害组织切取活检术,直接免疫荧光显示:基底膜区纤维蛋白原和IgG均为阴性;苏木精-伊红染色显示:上皮基底层细胞局灶液化变性,固有层内淋巴细胞弥散浸润,可见少量浆细胞 ,结合直接免疫荧光检查结果,综合判断为苔藓样损害。

,结合直接免疫荧光检查结果,综合判断为苔藓样损害。

1.3 诊断

根据患者系统病史、药物使用史、舌背损害的临床表现及其组织病理学表现,诊断为儿童苔藓样肉芽肿性口炎。

1.4 治疗计划

患儿家属的第一需求是明确诊断,第二需求是舌背破溃愈合且增生物消退。根据患儿家属的迫切需求,与患者及家属充分沟通后,制定了以下治疗方案:首先完成疾病健康教育;部分患儿可能伴有情绪障碍,需患儿完成儿童焦虑性情绪障碍筛查量表(The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders,SCARED)和儿童抑郁障碍 自评量表(Depression Self-rating Scale for Children,DSRSC);先药物治疗(糖皮质激素

自评量表(Depression Self-rating Scale for Children,DSRSC);先药物治疗(糖皮质激素 类药物为主)3 ~ 4 周,若舌背增生物仍无法消退,将在局部麻醉下行舌背增生物的切除活检术。鉴于患儿舌背糜烂面积较大,建议短期口服糖皮质激素(3 周),同时联合使用2%的地塞米松

类药物为主)3 ~ 4 周,若舌背增生物仍无法消退,将在局部麻醉下行舌背增生物的切除活检术。鉴于患儿舌背糜烂面积较大,建议短期口服糖皮质激素(3 周),同时联合使用2%的地塞米松 含漱液。告知患者及家属治疗方案,及糖皮质激素使用过程可能出现的不良反应。患儿及家属理解并同意上述治疗方案。

含漱液。告知患者及家属治疗方案,及糖皮质激素使用过程可能出现的不良反应。患儿及家属理解并同意上述治疗方案。

2.结果

患儿SCARED、DSRSC量表得分为4分和6分,提示患儿不存在焦虑、抑郁障碍,不需要儿童心理门诊联合诊治。给予短期中效糖皮质激素以及消炎、促进愈合的局部药物。2周后,糜烂面积明显减小;4 周后,除舌背炎性增生区域外舌背糜烂面基本愈合。鉴于糖皮质激素治疗4 周后患儿舌背增生物仍未消退(约1.2 cm × 0.8 cm);触诊质地较硬。因此,与患儿家属充分沟通后,拟进行舌背增生物的切除活检术。患者及家属理解并同意进行手术。

局部麻醉下行舌背增生物切除活检术,苏木精-伊红染色示:上皮增生,固有层内大量淋巴细胞弥散浸润,可见少量浆细胞,局灶溃疡形成,溃疡面炎性肉芽组织增生,中性粒细胞、浆细胞、淋巴细胞浸润,血管丰富,符合苔藓样损害伴肉芽肿性炎(图1)。在使用糖皮质激素的治疗过程中及后续随访中,患儿未出现任何不良反应。随访6个月后,舌背糜烂完全愈合(图2)。

图1 口腔苔藓样损害患者舌部损害组织HE染色与直接免疫荧光检查

图2 口腔苔藓样损害患者治疗前后的口腔表现

3.讨论

口腔苔藓样药物反应是过敏体质者使用特定药物后所引起的累及口腔黏膜的慢性炎症疾病。诱发口腔苔藓样药物反应的药物可能包括血管紧张素转换酶抑制剂等降压药、阿司匹林 等非甾体类抗炎药、辛伐他汀

等非甾体类抗炎药、辛伐他汀 等降脂药、氯喹等抗疟疾

等降脂药、氯喹等抗疟疾 药、降糖药以及日益增多的生物制剂(如干扰素α、抗PD-1/PD-L1 抗体)等。

药、降糖药以及日益增多的生物制剂(如干扰素α、抗PD-1/PD-L1 抗体)等。

口腔苔藓样药物反应可能发生在患者使用可疑药物后的任何时间,其组织病理学表现为浆细胞、嗜酸性粒细胞等混合细胞的弥漫性浸润,且浸润往往不局限于固有层浅层。诊断口腔苔藓样药物反应最可靠方法是可疑药物停用后口腔损害消退,当患者再次使用该药物时损害再次复发,但临床工作中难以实现。

口腔苔藓样接触性损害是口腔黏膜与致敏原接触后发生的迟发型变态反应。汞合金等牙科金属材料是口腔苔藓样接触性损害常见致敏原。此外,玻璃离子、瓷等牙科非金属材料以及肉桂、丁香酚 、槟榔、含大麻二酚的精油等也可能是口腔苔藓样接触性损害致敏原。口腔苔藓样接触性损害的临床特征是损害部位与可疑致敏物质密切接触,具有位置上的直接相关性。致敏物接触口腔黏膜后,除出现白色斑片外,严重可伴有充血、糜烂或溃疡。此外,口腔黏膜与可疑物接触的持续时间可能是口腔苔藓样接触性损害发展的重要因素。

、槟榔、含大麻二酚的精油等也可能是口腔苔藓样接触性损害致敏原。口腔苔藓样接触性损害的临床特征是损害部位与可疑致敏物质密切接触,具有位置上的直接相关性。致敏物接触口腔黏膜后,除出现白色斑片外,严重可伴有充血、糜烂或溃疡。此外,口腔黏膜与可疑物接触的持续时间可能是口腔苔藓样接触性损害发展的重要因素。

移植物抗宿主病是同种异体造血干细胞或骨髓移植受者出现的主要并发症之一。其中口腔苔藓样损害是慢性移植物抗宿主病 的诊断体征之一,临床表现为口腔黏膜大面积的充血、萎缩和糜烂,损害周围可伴有白色网纹。文献报道,约85%的造血干细胞或骨髓移植患者可出现移植物抗宿主病相关性口腔苔藓样损害。

的诊断体征之一,临床表现为口腔黏膜大面积的充血、萎缩和糜烂,损害周围可伴有白色网纹。文献报道,约85%的造血干细胞或骨髓移植患者可出现移植物抗宿主病相关性口腔苔藓样损害。

根据患者干细胞或骨髓移植的病史以及典型的口腔黏膜损害特征即可做出诊断。大剂量口服糖皮质激素是移植物抗宿主病的主要治疗方法,同时局部使用糖皮质激素是治疗移植物抗宿主病相关性口腔苔藓样损害的重要手段。值得注意的是,研究发现移植物抗宿主病相关性口腔苔藓样损害患者发生口腔鳞状细胞癌的风险显著增加,因此需长期密切随访。

慢性溃疡性口炎是一种临床罕见的慢性疾病,其免疫学发病机制包括通过DNA 破坏和蛋白质水解酶影响抗原的活性,其中复层上皮特异性抗核抗体可能参与发病。其临床表现为慢性糜烂或溃疡,而糜烂或溃疡周围伴有白色网纹或斑片,多对称性分布;损害好发于颊部和舌腹,若累及牙龈则表现为剥脱性龈炎。慢性溃疡性口炎的组织学特征缺乏特异性,表现为慢性混合性炎症细胞弥漫性浸润,但直接免疫荧光检查可出现基底层和上皮下1/3 上皮细胞核周IgG 抗体沉积。

该病治疗原则为促进糜烂和溃疡愈合,缓解症状并预防继发感染。值得注意的是,该病对糖皮质激素治疗不敏感,羟氯喹 治疗有效。苔藓样肉芽肿反应可见于皮肤和口腔黏膜,其组织病理学表现为同时出现肉芽肿性炎症和苔藓样浸润(界面黏膜炎)。根据累及部位,苔藓样肉芽肿反应被分为苔藓样肉芽肿性皮炎和苔藓样肉芽肿性口炎。苔藓样肉芽肿反应的病因不明,可能与使用抗PD-1单抗、非甾体类抗炎药等药物有关,也可能是机体对结核分枝杆菌

治疗有效。苔藓样肉芽肿反应可见于皮肤和口腔黏膜,其组织病理学表现为同时出现肉芽肿性炎症和苔藓样浸润(界面黏膜炎)。根据累及部位,苔藓样肉芽肿反应被分为苔藓样肉芽肿性皮炎和苔藓样肉芽肿性口炎。苔藓样肉芽肿反应的病因不明,可能与使用抗PD-1单抗、非甾体类抗炎药等药物有关,也可能是机体对结核分枝杆菌 等病原体或来自牙膏、牙科材料等异物的反应。

等病原体或来自牙膏、牙科材料等异物的反应。

苔藓样肉芽肿性口炎主要累及中年女性,发病年龄为30 ~ 88岁,且94%患者表现为孤立性病变,主要累及牙龈、颊和舌。类天疱疮样扁平苔藓是扁平苔藓一种少见而特殊的亚型,其临床表现、组织病理学和免疫荧光检查具有典型扁平苔藓和大疱性类天疱疮的共同特征,但因存在独特抗原而被认为是一种独立疾病。该病病因未明,可能与药物、感染、肿瘤等因素有关。

临床检查水疱多见于四肢,也可累及黏膜,但尼氏征常为阴性。水疱周围正常皮肤组织直接免疫荧光显示基底膜区IgG、C3线状沉积,而苔藓样损害基底膜区可见纤维蛋白原絮状沉积。研究显示,本病对糖皮质激素治疗反应较好,应用中等剂量的糖皮质激素即能控制病情。

除上述类型外,口腔苔藓样损害还包括一些罕见类型,包括固定性药疹 、苔藓样硬化症等。此外,有学者提出对于具有苔藓样特征但缺乏特异性表现的病变,在无法确诊为其他特定类型的口腔苔藓样损害时,可将其暂时诊断为未分类口腔苔藓样损害。本病例报道中患儿双颊黏膜未见“蕾丝样”白色网纹损害且仅累及舌背。根据系统病史、用药史和临床表现初步诊断为“口腔苔藓样损害(慢性溃疡性口炎可能)”。

、苔藓样硬化症等。此外,有学者提出对于具有苔藓样特征但缺乏特异性表现的病变,在无法确诊为其他特定类型的口腔苔藓样损害时,可将其暂时诊断为未分类口腔苔藓样损害。本病例报道中患儿双颊黏膜未见“蕾丝样”白色网纹损害且仅累及舌背。根据系统病史、用药史和临床表现初步诊断为“口腔苔藓样损害(慢性溃疡性口炎可能)”。

由于损害组织直接免疫荧光检查中未见上皮下1/3上皮细胞核周IgG抗体沉积且患者对糖皮质激素治疗敏感,因此排除了慢性溃疡性口炎的诊断。患者口内检查无银汞合金等牙科材料,既往体健无系统用药史,因此根据病史、临床表现、组织病理学检查综合判断,最终诊断为苔藓样肉芽肿性口炎。由于当前对口腔苔藓样损害的分类和诊断标准尚未统一认识,因此其流行病学资料匮乏。

儿童约占口腔扁平苔藓(口腔苔藓样损害原型疾病)总患病率的2% ~ 3%,而儿童口腔苔藓样损害的报道则更少且主要集中在类天疱疮样扁平苔藓。儿童类天疱疮样扁平苔藓被认为是一种严重的免疫性疾病,可能与疫苗接种有关。与成人口腔苔藓样损害的治疗相同,儿童口腔苔藓样损害的治疗仍主要为局部和/或全身使用糖皮质激素或口服氨苯砜 。但是儿童长期应用糖皮质激素应严格掌握指征和选用合理的治疗方法。

。但是儿童长期应用糖皮质激素应严格掌握指征和选用合理的治疗方法。

应根据患儿年龄、体重(或体表面积)、疾病严重程度以及患儿对治疗的反应确定最终治疗方案。虽然已有文献提示儿童口腔扁平苔藓发病可能与情绪压力有关,但目前尚没有证据支持心理情绪状态在儿童口腔苔藓样损害发病中的作用,必要时需评估患儿心理状态并依据测试结果积极寻求专科医师的介入。

来源:徐婧,夏荣辉,杨涟漪等.儿童苔藓样肉芽肿性口炎1例报道及文献回顾[J].口腔疾病防治,2024,32(02):137-142.