肾原发性髓外浆细胞瘤的CT表现

作者:姚义好,华中科技大学同济医学院附属同济医院放射科;杨倩,张水霞,华中科技大学同济医学院附属湖北肿瘤医院放射科

髓外浆细胞 瘤(extramedullary plasmacytoma,EMP)是一种罕见的发生于骨髓外的浆细胞肿瘤,起源于B 淋巴细胞的单克隆增生性惰性淋巴瘤,约占浆细胞肿瘤的3% ~ 5%,全身各部位均可发病,但80%发生于头颈部,以上呼吸道最常见,包括鼻咽和鼻腔,其他部位如肌肉、乳腺、肺、胃肠道、眼眶等,而发生于肾脏非常少见,术前容易误诊。EMP临床症状根据病变发生部位不同而异,无特异的临床表现。

瘤(extramedullary plasmacytoma,EMP)是一种罕见的发生于骨髓外的浆细胞肿瘤,起源于B 淋巴细胞的单克隆增生性惰性淋巴瘤,约占浆细胞肿瘤的3% ~ 5%,全身各部位均可发病,但80%发生于头颈部,以上呼吸道最常见,包括鼻咽和鼻腔,其他部位如肌肉、乳腺、肺、胃肠道、眼眶等,而发生于肾脏非常少见,术前容易误诊。EMP临床症状根据病变发生部位不同而异,无特异的临床表现。

部分患者后期可转化为多发性骨髓瘤 ,且许多病例往往发展为多发性骨髓瘤时才发现误诊。由于EMP 治疗方案有别于其他类型肿瘤,因此术前诊断尤为重要。本病发病率低,国内外关于肾EMP的影像学特征的报道较少,且为个案报道,未详细陈述有关其影像特征。本研究回顾性分析我院8例EMP 患者的临床病理及影像资料,总结其影像学特征,以期为临床诊断提供有价值的影像学依据,提高对本病的认识及诊断水平。

,且许多病例往往发展为多发性骨髓瘤时才发现误诊。由于EMP 治疗方案有别于其他类型肿瘤,因此术前诊断尤为重要。本病发病率低,国内外关于肾EMP的影像学特征的报道较少,且为个案报道,未详细陈述有关其影像特征。本研究回顾性分析我院8例EMP 患者的临床病理及影像资料,总结其影像学特征,以期为临床诊断提供有价值的影像学依据,提高对本病的认识及诊断水平。

1.资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析我院2015 年1 月至2022 年7 月间经病理确诊为肾原发性EMP 患者8 例,女3 例,男5例,年龄39 ~ 70 岁,平均(49.12 ± 114.91)岁。临床表现均为无明显诱因出现一侧腰部疼痛入院,其中5 例伴有肉眼血尿 。本组8 例EMP 诊断均依据以下标准: (1)单克隆浆细胞形成的髓外肿块;(2)骨髓穿刺检查结果正常; (3)影像学检查未见其他部位有病灶,如长骨影像学检查正常; (4)无浆细胞引起的贫血

。本组8 例EMP 诊断均依据以下标准: (1)单克隆浆细胞形成的髓外肿块;(2)骨髓穿刺检查结果正常; (3)影像学检查未见其他部位有病灶,如长骨影像学检查正常; (4)无浆细胞引起的贫血 、高钙血症

、高钙血症 、肾功能损害等全身性症状; (5)血清或尿中几乎未见单克隆免疫球蛋白。

、肾功能损害等全身性症状; (5)血清或尿中几乎未见单克隆免疫球蛋白。

1.2 检查方法

8 例患者均行CT 平扫+ 增强扫描。使用Siemens Somatom Definition AS 64 排或GE RevolutionCT 64 排螺旋CT 行腹部扫描,取仰卧位,扫描范围为膈肌至腹主动脉分叉处,扫描参数: 管电压120kV,管电流200 mAs,层厚5 mm,无间距扫描,重建层厚0.625 mm。均行增强扫描,经高压注射器静脉注射非离子型对比剂碘帕醇 370 mgI /ml,剂量1 ~ 2ml /kg,注射流率2.5 ~ 3 ml /s。于注射后25 ~ 35 s、60 ~ 80 s 分别行动脉期和静脉期扫描。所得图像经后处理工作站行冠状位、矢状位多平面重组。

370 mgI /ml,剂量1 ~ 2ml /kg,注射流率2.5 ~ 3 ml /s。于注射后25 ~ 35 s、60 ~ 80 s 分别行动脉期和静脉期扫描。所得图像经后处理工作站行冠状位、矢状位多平面重组。

1.3 图像分析

由两位高年资放射科医师同时进行盲法阅片,分析病变位置、大小、形态(圆形、类圆形或不规则形)、边界(是否清晰)、密度(是否均匀,是否出血、坏死)、强化特征(强化方式、是否均匀性)、邻近组织器官(是否压迫、推移、侵犯)。

2.结果

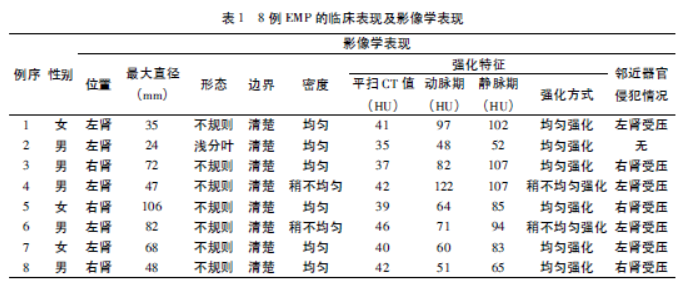

8 例EMP,左肾5 例,右肾3 例,均为单发病灶,病灶最大直径24 ~ 106 mm,平均52 mm,均呈分叶状,肿瘤主体部位均位于肾皮质外,包绕肾脏生长,肾脏位于肿瘤中央似“夹心饼干”,肾脏大多数受压变形(7 /8)。肿瘤形态不规则,均呈分叶状,6 例(75%,6 /8)密度均匀,边界均清楚,增强扫描肿瘤呈中-重度强化,强化较均匀,强化程度均低于正常肾皮质,肿瘤内及周边可见迂曲增粗的血管影。邻近组织未见明显侵犯,周围未见明显肿大淋巴结(表1,图1A ~ D、2A ~ D)。

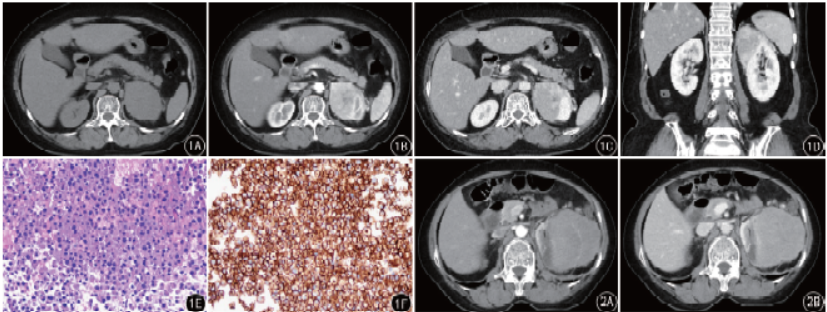

图1A ~ F 男,47 岁,肾髓外浆细胞瘤。1A.CT 平扫左肾稍低密度肿块,密度均匀。1B、1C.分别为增强动脉期、静脉期,增强动脉期明显稍不均匀强化,静脉期强化程度稍降低。1D.冠状位示肿瘤包绕左肾上级,左肾稍受压。1E.镜下见肾组织内见成熟及不成熟浆细胞浸润(HE × 400)。1F.免疫组织化学: CD38 表达阳性图2A ~ E 女,68 岁,肾髓外浆细胞瘤。2A.CT 增强皮质期见肿块均匀强化,强化程度低于周围正常肾实质; 肿瘤内可见血管影。2B.CT 增强实质期见肿瘤进一步强化。2C、2D.分别为增强实质期轴位、冠状位示肿瘤包绕左肾生长,肾脏位于肿瘤中央似“夹心饼干”,左肾受压变形。2E.免疫组织化学: 轻链蛋白λ 表达阳性

3.讨论

浆细胞肿瘤是以单克隆性浆细胞异常增生并合成和分泌大量单克隆免疫球蛋白及其多肽链亚单位(轻链或重链)为特点的罕见血液系统恶性肿瘤。其包括多发性骨髓瘤(MM)、孤立性骨髓瘤(SPB)、髓外浆细胞瘤(EMP)和浆细胞白血病4 种类型。其中EMP 约占所有浆细胞肿瘤3% ~ 5%,可以发生于骨髓以外的其他任何器官,但90% 发生于头颈部,尤其是上呼吸道,其次为胃肠道,而发生于肾脏的原发性EMP 极为罕见,发病机制不明确。肾脏EMP 的临床表现无明显特异性,大多数表现为腰部疼痛,部分伴有肉眼血尿。有文献报道此病好发中老年男性,男女发病比约为4∶ 1,本研究与文献报道一致。

病理诊断是目前唯一的金标准。低倍镜下,肿瘤细胞弥漫性分布且紧密排列,由单一的肿瘤性浆细胞组成,浆细胞分化程度不一,间质成分较少,且富含血管。肿瘤性浆细胞限制性表达轻链蛋白κ或λ,表达浆细胞标志物CD38、CD138、CD79α 和MUM1 均呈阳性,CD20、CKpan、CD3、S-100 蛋白、HMB45 不表达。通过免疫组织化学证实瘤细胞的单克隆特征,有助于浆细胞瘤的诊断。本组8 例组织病理学及免疫组织化学均符合肾脏EMP (图1E、1F、2E)。

EMP 影像学表现具有一定特征性,CT 检查能明确肿块的大小、形态、密度、强化特征以及与周围组织结构的关系,如压迫、推移、侵犯范围,并对肿瘤进行良、恶性评估。通过回顾性分析病例资料并结合文献,笔者总结以下的CT 影像改变可能有助于诊断:

(1)肿瘤形态不规则,呈分叶状,包绕肾脏生长,肾脏位于肿瘤中央似“夹心饼干”,且肾脏大多数受压变形。本组8 例肿瘤形态均不规则,均包绕肾脏生长,且本组7 例患者(约占87.5%)肾脏受压变形,与文献报道一致。

(2)CT 平扫肿瘤大多数位于肾皮质外,内密度均匀,边界清楚。本组肿瘤主体部位均位于肾皮质外,75% 的患者表现密度均匀,与文献报道一致; 这可能与肿瘤细胞为单一的排列紧密的浆细胞组成有关。

(3)增强扫描肿瘤呈中-重度强化,大多强化均匀(本组6 例强化均匀),坏死与液化少见,具有“大病灶、小坏死”特征,肿瘤内及周边可见迂曲增粗的血管影。这些表现与文献报道一致。肿瘤中-重度强化,这与组织学上间质成分较少,且富含血管有关。

本组8 例肿瘤内及周边均可见迂曲增粗的血管影,有学者认为肿块内部或周边见血管影是EMP 的特征性表现。EMP 需与以下肿瘤鉴别:

(1)肾淋巴瘤。由于肿瘤细胞密实,排列紧密,肿瘤血管及间质成分较少,平扫密度均匀,增强扫描更容易显示由于淋巴瘤乏血供而呈轻度强化。而EMP 富含血管,强化相对明显。本研究大多数误诊为淋巴瘤,其影像表现具有一定的相似性,确诊最终需依赖病理。

(2)肾癌。肿瘤易发生坏死,增强扫描透明细胞型肾癌表现为“快进快出”,即动脉期明显强化,静脉期强化程度降低。其他类型的肾癌CT 平扫密度大多数不均匀。

(3)IgG4 相关性肾病。多表现为多发低密度病变,以弥漫性或局灶性器官肿大为主要临床表现,伴或不伴血清IgG4 水平升高,皮质类固醇治疗有效。对于EMP 的治疗,国际上尚无统一治疗规范,目前推荐选用手术切除、放化疗和联合治疗。

根据分期不同选择不同的治疗方案。据报道,EMP 的预后与肿瘤大小、病理分级和临床分期密切相关,且易复发,11% ~ 30% 的患者可进展为多发性骨髓瘤,因此患者术后需要长期随访观察。本组4 例术后随访2 ~ 5 年未见复发,与文献报道稍有差异。本研究不足之处: 病例资料较少,说服力不足,后续还需要大样本研究来证实。

另一不足之处就是CT 增强只有两期扫描,没有排泄期扫描,要加强技术扫描规范。另外,8例患者均仅行CT 扫描,术前未行MRI 检查。尽管EMP 少见,容易混淆及误诊,但仍有一些特征性CT 表现有助于鉴别诊断。如EMP 好发于中老年男性,肿瘤多为单发肿块、密度均匀、边界清楚、少或无液化与坏死、增强扫描呈中度-明显强化,强化均匀,且肿瘤包绕肾脏生长。最终确诊依赖于病理及免疫组织化学检查。

来源:姚义好,杨倩,张水霞.肾原发性髓外浆细胞瘤的CT表现[J].临床放射学杂志,2024,43(01):96-99.