石骨症伴CLCN7基因突变1例

作者:曹永庆,查春红,南昌大学附属口腔医院

石骨症(osteopetrosis, OP)在临床中非常罕见。据流行病学调查显示,该病在北美的发病率约为1/500000,在我国报道病例较少,尚无准确的发病率数据。OP临床表现复杂多样,表现为全身骨硬化、骨折 等,往往有家族史,发病机制尚不明确。本文报道临床中发现的1例石骨症伴CLCN7基因突变患者的资料,回顾既往文献,总结该疾病发病机制、临床分型及治疗措施,以提高人们对此类疾病的认识。本文通过医院医学伦理委员会审查批准[2023第(014)号],研究对象知情并签署知情同意书。

等,往往有家族史,发病机制尚不明确。本文报道临床中发现的1例石骨症伴CLCN7基因突变患者的资料,回顾既往文献,总结该疾病发病机制、临床分型及治疗措施,以提高人们对此类疾病的认识。本文通过医院医学伦理委员会审查批准[2023第(014)号],研究对象知情并签署知情同意书。

1. 病例资料

患者,男,52岁,因右侧面部反复流脓伴面颊瘘半年就诊。既往有股骨及肱骨骨折病史,曾因右下后牙区反复肿痛溢脓行右下颌骨骨髓炎 死骨刮除及重建板植入,术后伤口愈合良好,后因同一部位再次出现肿痛,影像检查发现颌骨骨质破坏,遂再次行死骨清除治疗,术后伤口正常愈合。家族中无遗传性疾病发生。

死骨刮除及重建板植入,术后伤口愈合良好,后因同一部位再次出现肿痛,影像检查发现颌骨骨质破坏,遂再次行死骨清除治疗,术后伤口正常愈合。家族中无遗传性疾病发生。

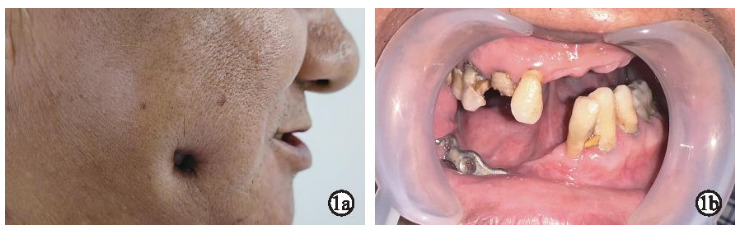

专科检查:右侧面颊部见一皮瘘,皮瘘周围皮肤无红肿,上下牙列缺损,口腔卫生较差,右下后牙区钛板暴露,周围黏膜溢脓,按压疼痛,咬合关系异常(图1a、1b)。

图1 患者右侧面部及口内照。1a: 面部颊瘘;1b: 口内钛板钛钉暴露

实验室检查:白细胞3.89×109/L,红细胞4.05×1012/L,血红蛋白 117 g/L,血钙2.35 mmol/L,血肌酐56.9 μmol/L,碱性磷酸酶87 U/L。

117 g/L,血钙2.35 mmol/L,血肌酐56.9 μmol/L,碱性磷酸酶87 U/L。

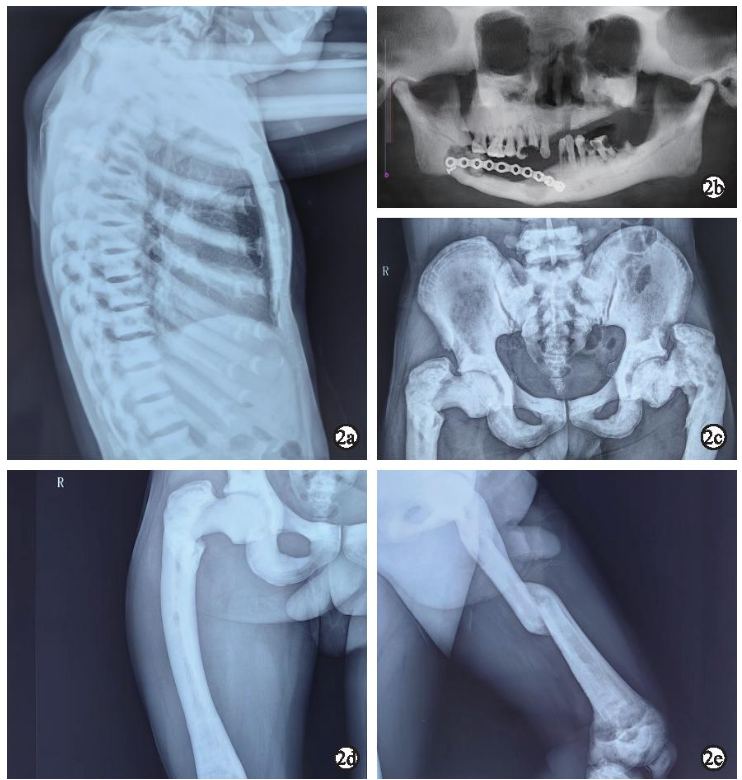

影像学检查:胸部侧位片示:各椎骨上下缘增生改变,中间透亮,呈“三明治样”改变,肋骨、锁骨均可见骨质密度弥漫性增高(图2a);颅骨CT示:颅骨及上下颌骨广泛高密度骨质影像,右下颌骨见高密度钛板钛钉影像(图2b);盆骨及股骨X线示:广泛骨密度增高,双侧髂骨翼呈"年轮样"改变(图2c),右、左侧股骨见陈旧性骨错位愈合影像(图2d、图2e)。

图2 患者的影像学检查 。2a: 胸部侧位片;2b: 曲面断层片;2c: 盆骨正位片;2d、2e: 分别是右、左侧股骨X线片

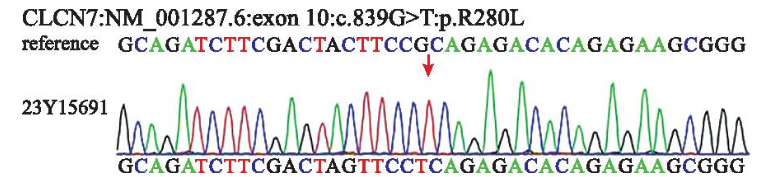

基因检测:取患者外周血,使用全外显子组高通量测序检测技术,发现患者的第16号染色体 的CLCN7基因的10号外显子第839号核苷酸G变成T,使氯离子通道蛋白7的第280位氨基酸

的CLCN7基因的10号外显子第839号核苷酸G变成T,使氯离子通道蛋白7的第280位氨基酸 由精氨酸

由精氨酸 变为亮氨酸,为纯合突变(图3)。

变为亮氨酸,为纯合突变(图3)。

图3 患者全外显子组基因检测示CLCN7基因10号外显子结果

根据美国医学遗传学与基因组学学会(ACMG)发表的基因变异解读标准和指南,及对HPO、OMIM等公共数据库查找与临床提供表型或疾病相关基因变异进行筛查,提示基因CLCN7的c.839G>T突变为可能致病突变位点,该变异在千人基因组(1000Genomes)(https: //www.internationalgenome.org/)、神州基因组数据库和人类外显子数据库(the Exome Aggregation Consortium, ExAC)中没有发现,在人群基因组突变频率数据库(gnomAD) (https: //gnomad.broadinstitute.org/)中的频率极低,排除该变异为多态变化。

诊断:结合患者病史、影像学检查及基因检测结果诊断为石骨症。对患者家系现存成员行X线片检查均未发现骨质硬化现象,因此未行家系成员基因检测。治疗过程:于全麻下拆除右下颌骨重建板及钛钉,刮除坏死骨块,切除面颊瘘,术前术后给予足量抗生素行全身抗炎治疗,鼻饲管注食,术后伤口愈合良好。

2. 讨论

石骨症是一种因骨代谢异常所导致的疾病,在临床比较罕见,临床分型尚无统一标准,目前主要采用国际骨骼协会提出的分类方法:(1)恶性常染色体隐性遗传石骨症,此型极为罕见,包括经典型、神经性以及伴肾小管酸中毒常染色体隐性遗传石骨症;(2)X染色体连锁遗传石骨症,婴儿期起病,常伴有外胚层发育不全、免疫缺陷,又称OL-EDA-ID综合征;(3)中间型常染色体隐性遗传石骨症,临床表现为反复骨折,容易伴发骨髓炎;(4)常染色体显性遗传石骨症(Autosomal Dominant Osteopetrosis, ADO),包括Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型,其中Ⅱ型最常见,估计患病率为5.5/100000。

临床中ADO的诊断主要依据影像学特点,Ⅰ型主要表现为弥漫性骨质硬化;Ⅱ型以长骨骨折、椎骨终板呈“三明治样”改变、髂骨呈“年轮样”改变为主要特征;Ⅲ型在临床中很罕见,以颅骨及远端骨硬化为主要特点。

临床研究证实与石骨症发生的相关基因突变达十几种,包括TCIRG1、CLCN7、LRP5、SNX10等突变。其中CLCN7基因是临床中常见的突变基因,位于人类染色体16p13,其编码氯离子通道蛋白7,该蛋白是一种位于破骨细胞上的通道蛋白,在细胞内外氯离子转运以及维持溶骨所需的酸性内环境起重要作用。

既往文献报道的CLCN7突变包括W179X、R762L、P249L、R767W、R286W等,而R286W作为最常见的一种突变,其突变率可达42%。本病例经全外显子组测序结果显示R280L,为纯合错义突变,至今国内未见此突变报道,属国内罕见。考虑本病例家系成员影像学检查未发现骨质硬化现象,因此未行进一步基因检测。

石骨症病因不明,因此目前尚无针对病因治疗的有效方法,石骨症患者因骨髓腔弥漫性钙化、缩窄甚至闭塞导致颌骨内血供缺乏,骨抗感染能力以及修复能力降低。以往治疗石骨症合并颌骨骨髓炎主要是清除病灶及全身用药,颌骨缺损待感染控制后行Ⅱ期植骨,但存在病灶难以彻底清除,术后易复发,且Ⅱ期植骨治疗时间长,易并发意外骨折的风险。

为此,有学者在清除病灶及全身用药的情况下,在Ⅰ期术中植入载万古霉素 硫酸钙人工骨,同时术后辅以高压氧治疗,术后获得良好的疗效。本文病例患者在病灶清除后,骨组织缺损严重,考虑术后易发生病理性骨折,术中植入重建板,因局部感染复发伴死骨形成,遂再次手术清除死骨及拆除植入物,应用足量、有效的抗生素及鼻饲进食,术后伤口一期愈合。

硫酸钙人工骨,同时术后辅以高压氧治疗,术后获得良好的疗效。本文病例患者在病灶清除后,骨组织缺损严重,考虑术后易发生病理性骨折,术中植入重建板,因局部感染复发伴死骨形成,遂再次手术清除死骨及拆除植入物,应用足量、有效的抗生素及鼻饲进食,术后伤口一期愈合。

临床中石骨症患者常常因拔牙等有创操作诱发颌骨骨髓炎,常并发经久不愈的瘘管及下唇麻木等,对继发病理性骨折患者的钛板钛钉等植入物也可能因骨质硬化无法形成稳定的骨结合。因此,对伴有石骨症患者的口腔治疗,操作前应详细检查患者口腔及评估全身情况,尽量减少因石骨症导致的一系列并发症。

通过查阅既往文献,对患有石骨症患者的诊治,应注意以下几个方面:(1)加强口腔健康教育,非必要不拔牙等有创操作,预防骨髓炎发生。(2)围手术期全身使用足量、有效抗生素,彻底清创,争取软组织无张力 缝合。(3)辅以高压氧治疗,增加氧浓度,改善局部血供,促进愈合。(4)条件允许者可考虑行骨髓移植,或应用载万古霉素硫酸钙人工骨治疗伴骨髓炎的石骨症。(5)因种植治疗的有创操作可能引起感染,对已缺失的患牙优先采用固定桥或者活动义齿修复。

缝合。(3)辅以高压氧治疗,增加氧浓度,改善局部血供,促进愈合。(4)条件允许者可考虑行骨髓移植,或应用载万古霉素硫酸钙人工骨治疗伴骨髓炎的石骨症。(5)因种植治疗的有创操作可能引起感染,对已缺失的患牙优先采用固定桥或者活动义齿修复。

来源:曹永庆,查春红.石骨症伴CLCN7基因突变1例[J].口腔医学研究,2024,40(03):272-274.