经眉弓眶上入路切除鞍上区胶样囊肿一例

作者:邓尧,方旭昊,舒卫权,赵韵,李仕红,毛仁玲,复旦大学附属华东医院

1. 临床资料

患者男,51岁,因“头痛 1周余”于江苏省常州市第一人民医院就诊,MRI检查提示鞍区占位。为求进一步诊治,2021年8月12日就诊于复旦大学附属华东医院神经外科,拟诊为“鞍区肿物”收入院。入院后查体:患者神志清楚,基本生命体征平稳,眼球各向活动正常,双侧瞳孔等大等圆,对光反射灵敏,双眼视力

1周余”于江苏省常州市第一人民医院就诊,MRI检查提示鞍区占位。为求进一步诊治,2021年8月12日就诊于复旦大学附属华东医院神经外科,拟诊为“鞍区肿物”收入院。入院后查体:患者神志清楚,基本生命体征平稳,眼球各向活动正常,双侧瞳孔等大等圆,对光反射灵敏,双眼视力 、视野检查

、视野检查 无异常。

无异常。

实验室检查:血常规 、血生物化学(简称生化)指标,以及垂体相关激素[催乳素(PRL)

、血生物化学(简称生化)指标,以及垂体相关激素[催乳素(PRL) 、TSH、促肾上腺皮质激素

、TSH、促肾上腺皮质激素 (ACTH)、黄体生成素(LH)、卵泡刺激素(FSH)、生长激素

(ACTH)、黄体生成素(LH)、卵泡刺激素(FSH)、生长激素 (GH)、促黑素细胞激素(MSH)等)]水平均无异常。头颅CT平扫

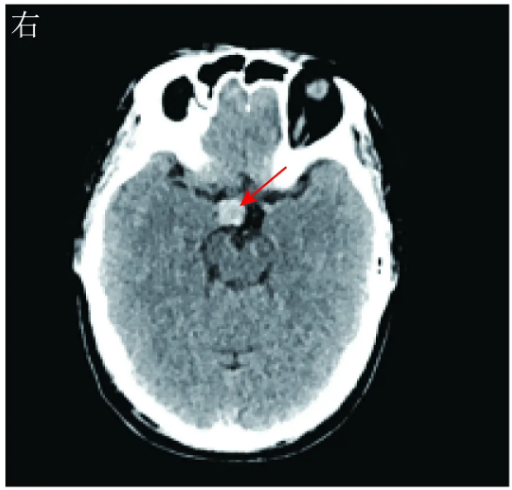

(GH)、促黑素细胞激素(MSH)等)]水平均无异常。头颅CT平扫 示:鞍上区偏右侧见一椭圆形稍高密度影,边界清晰,CT值为50~60 HU(图1)。

示:鞍上区偏右侧见一椭圆形稍高密度影,边界清晰,CT值为50~60 HU(图1)。

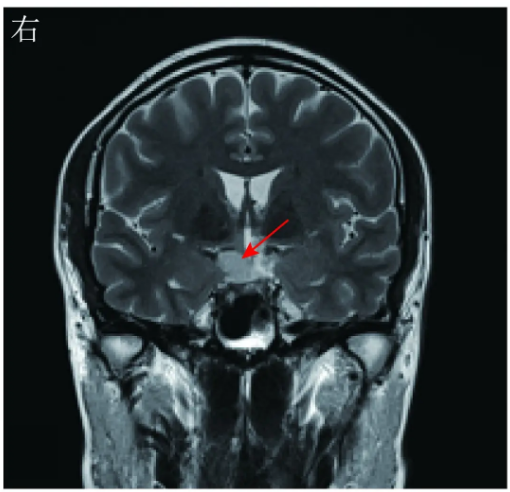

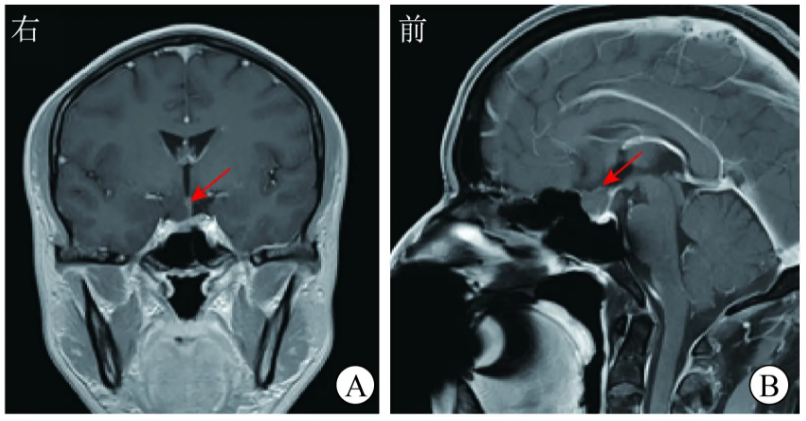

头颅MRI平扫示:鞍内垂体形态正常,鞍上区见不规则T1WI等信号、T2WI稍高信号影,大小约13 mm×17 mm(图2)。头颅增强MRI扫描示:鞍上区乏血供病灶,边缘清楚,结合MRI平扫结果考虑为鞍上区占位,表皮样囊肿可能(图3)。

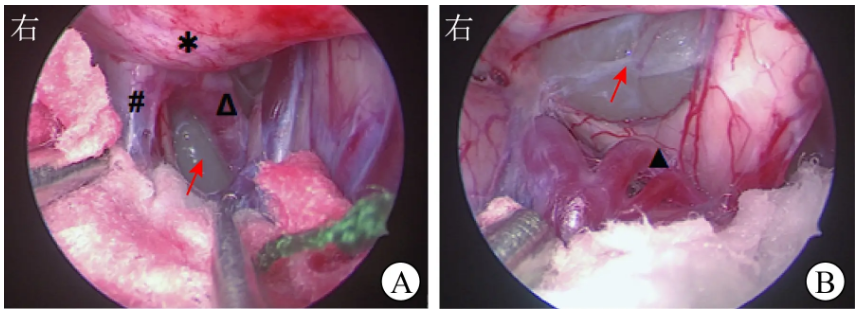

完善术前各项检查,于2021年8月16日行神经内镜下经眉弓眶上入路鞍上区肿物切除术。术中分离颅底硬膜与蛛网膜粘连,探查第Ⅰ间隙内可见灰白色胶冻样黏稠状肿物,包膜边界清晰,其与周围组织无粘连。腔镊与无损伤吸引器配合,仔细分离肿物与正常组织间隙,将其吸出,并完整切除其囊壁,冲洗完全后逐层关颅(图4)。将切下的肿物及其囊壁做病理组织学检查。

图1术前头颅CT平扫示,鞍上区偏右侧椭圆形稍高密度影(红色箭头所示)

图2术前头颅MRI冠状位平扫示,鞍上区不规则T1WI等信号、T2WI稍高信号影(红色箭头所示)

图3术前头颅增强MRI扫描示,鞍上区乏血供病灶(红色箭头所示)。A冠状位B矢状位

图4神经内镜术中所见鞍上区病灶与周围解剖结构之间的关系。A胶样囊肿(红色箭头所示)与右侧前床突(*所示)、右侧视神经(#所示)、右侧颈内动脉(△所示)B胶样囊肿(红色箭头所示)与视交叉(▲所示)

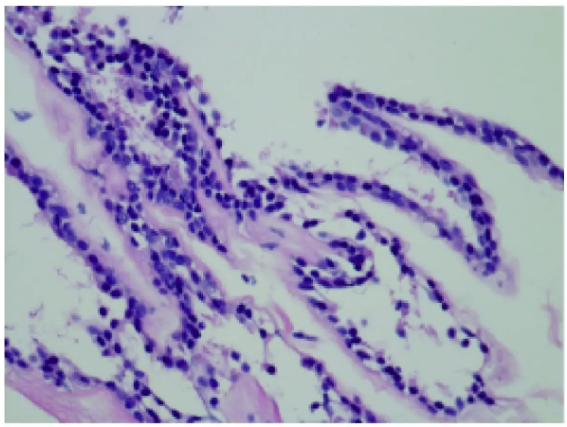

患者术后无神经损伤、尿崩、脑脊液漏等手术相关并发症发生,于术后第4天出院。肿物及其囊壁病理报告(2021年8月23日):囊壁组织内衬假复层柱状纤毛上皮,诊断为鞍上区胶样囊肿(图5)。术后3个月影像学检查未见明显复发。

图5术后病理示,囊壁组织内衬假复层柱状纤毛上皮(H-E染色,×20)

2.讨论

胶样囊肿最早由Wallmann于1858年首次描述,以良性肿瘤为主,国内外几乎未见其恶性变的报道。胶样囊肿起源于神经系统发育中异位至中间帆的内胚层细胞,属于先天性神经上皮囊肿变异,由室管膜、脉络丛细胞起源或异位发育而来。

胶样囊肿外观呈球形或卵圆形,囊壁薄而光滑,内容物为灰白色或黄色黏稠的胶冻样富含蛋白质结构。病理组织学检查示:囊壁由立方柱状的假复层纤毛上皮,以及黏液杯状细胞组成,内容物主要为囊壁上皮细胞分泌的胶冻样蛋白质和胆固醇结晶,部分可见钙化和出血后沉着的含铁血黄素。

胶样囊肿的CT影像学表现多为等密度影或稍高密度影,少数呈低密度影。典型胶样囊肿的MRI影像学表现为T1WI呈高信号,T2WI呈等信号或低信号,边界清晰,增强MRI扫描见囊壁强化,内容物不强化。由于胶样囊肿内容物的成分(黏多糖、胆固醇和较高浓度的顺磁性物质)复杂,故MRI的影像学表现多样。本例患者头颅MRI显示的T1WI呈等信号、T2WI呈稍高信号,不完全符合上述常见的信号特点,可能与囊腔内黏多糖含量高等因素有关。

胶样囊肿可在长时间内无症状,生长到一定大小后,阻塞脑脊液循环通路可出现急性梗阻性脑积水 症状,临床表现为间歇性剧烈头痛,伴有恶心、呕吐

症状,临床表现为间歇性剧烈头痛,伴有恶心、呕吐 ,视力下降,少数患者会出现中脑导水管受压致急性颅内压增高

,视力下降,少数患者会出现中脑导水管受压致急性颅内压增高 或刺激下丘脑而引发猝死

或刺激下丘脑而引发猝死 。Lagman等认为,直径≥1 cm的胶样囊肿致死性较大,成年人出现头痛等前驱症状的时间更短。既往有报道,胶样囊肿自发破裂致严重的继发性无菌性脑膜炎

。Lagman等认为,直径≥1 cm的胶样囊肿致死性较大,成年人出现头痛等前驱症状的时间更短。既往有报道,胶样囊肿自发破裂致严重的继发性无菌性脑膜炎 ,需要紧急手术干预。少部分患者的脑积水症状不明显,主要表现为第三脑室周围结构受压后的顺行性遗忘

,需要紧急手术干预。少部分患者的脑积水症状不明显,主要表现为第三脑室周围结构受压后的顺行性遗忘 和幻觉等精神症状。

和幻觉等精神症状。

胶样囊肿的发病部位、影像学特征及临床症状不典型,诊断困难,须与斜坡区脑膜瘤 、表皮样囊肿、拉克囊肿、颅咽管瘤等疾病相鉴别。本例患者胶样囊肿的发生部位罕见,位于鞍上区偏右侧,主要临床症状典型,以头痛为主,根据术后病理结果最终确诊为胶样囊肿。

、表皮样囊肿、拉克囊肿、颅咽管瘤等疾病相鉴别。本例患者胶样囊肿的发生部位罕见,位于鞍上区偏右侧,主要临床症状典型,以头痛为主,根据术后病理结果最终确诊为胶样囊肿。

目前国内外学者推荐,可疑胶样囊肿直径>10 mm或伴有严重的脑积水等临床症状的患者应尽快行手术治疗,而直径<10 mm且无临床症状的患者可密切随访观察,约5%~15%的无症状胶样囊肿在随访期间出现了神经系统症状恶化。

本例患者的胶样囊肿位于鞍上区,存在占位效应,有明确手术指征,故行神经内镜下经眉弓眶上入路鞍上区肿物切除术。经眉弓眶上入路,可利用颅底与额叶之间的天然腔隙直至鞍上区,充分发挥神经内镜手术创伤小、术中视野大、操作更精细、术后并发症少等优势,并可尽可能减少对正常神经结构的牵拉。手术应将囊肿完整剥离切除,彻底冲洗干净脑室,尽量避免术后囊肿内容物外溢所致无菌性炎症的发生,最终达到术后快速康复的治疗目标。

来源:邓尧,方旭昊,舒卫权,等.经眉弓眶上入路切除鞍上区胶样囊肿一例[J].上海医学,2024,47(05):270-272.