应用内镜经鼻蝶后床突切除垂体移位经灰结节入路切除三脑室型颅咽管瘤的手术经验

作者:谢涛,张晓彪,刘腾飞,杨亮亮,李泽阳,陈品,杨翰涛,谢强,唐一帆,复旦大学附属中山医院神经外科

颅咽管瘤是颅底外科中最具挑战性的肿瘤之一,虽然组织学上是良性的,但具有局部侵袭性。手术方法的发展经历了两个阶段,既往经典的经颅入路和新近的内镜经鼻入路(endoscopic endonasal approach, EEA)。近年来随着内镜经鼻蝶入路临床病例和手术技术的积累,越来越多的神经外科医生尝试使用内镜经鼻入路切除三脑室型颅咽管瘤,并取得了良好的效果。

本研究前期最早报道了内镜经鼻蝶经终板入路切除三脑室型颅咽管瘤。然而,通过经鼻入路开放视交叉上终板的手术视角可以直接暴露三脑室的前上部、后上部和后下部,而三脑室的前下部(漏斗结节部)同时也是三脑室型颅咽管瘤的起源部的暴露受限,向下牵拉视交叉能改善暴露,但增加了视神经损伤的风险。在经鼻蝶至三脑室的解剖研究中,另一种安全可行打开三脑室的手术通道是打开三脑室底的灰结节部。

这个由外向内打开三脑室的位置相当于反向的三脑室底造瘘术的造瘘口位置,临床上由内向外的三脑室底打开此区域是安全的,并发症较少。本研究回顾性分析复旦大学附属中山医院神经外科2022年7月收治的1例行内镜经鼻蝶后床突切除垂体移位经灰结节入路切除三脑室型颅咽管瘤患者,详细描述了此种手术技术。

1. 资料与方法

1.1 一般资料

患者男,45岁,因“头痛 呕吐

呕吐 1周”于2022年7月28日入院。查体示,双侧视力

1周”于2022年7月28日入院。查体示,双侧视力 视野正常;内分泌激素检查示,轻度垂体功能低下;头颅计算机断层扫描(computer tomography, CT)检查示,鞍上三脑室区域内有巨大低密度的占位,并造成轻度的脑积水

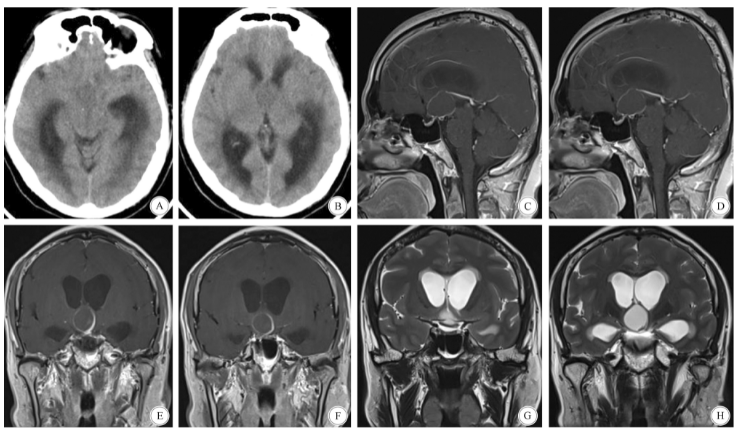

视野正常;内分泌激素检查示,轻度垂体功能低下;头颅计算机断层扫描(computer tomography, CT)检查示,鞍上三脑室区域内有巨大低密度的占位,并造成轻度的脑积水 (图1A、B);头颅增强核磁共振成像

(图1A、B);头颅增强核磁共振成像 (magnetic resonance imaging, MRI)示,完全三脑室内的囊性边缘强化的占位性病变(图1C-H),蝶鞍内无肿瘤组织,视交叉位于肿瘤的前下方(图1C、G),有明显梗阻性脑积水。完善检查后,采用内镜经鼻垂体移位经灰结节入路全切肿瘤。

(magnetic resonance imaging, MRI)示,完全三脑室内的囊性边缘强化的占位性病变(图1C-H),蝶鞍内无肿瘤组织,视交叉位于肿瘤的前下方(图1C、G),有明显梗阻性脑积水。完善检查后,采用内镜经鼻垂体移位经灰结节入路全切肿瘤。

图1 术前影像学检查结果。A、B:术前CT; C-H:平扫增强MRI检查

1.2 方法

1.2.1 内镜经鼻蝶扩大入路显露

内镜经鼻蝶经鞍结节入路在既往文献中已详细叙述。

1.2.2 硬膜外后床突及鞍背切除

上述内镜经鼻蝶经鞍结节入路完成后,需进一步扩大磨除上斜坡骨质及双侧斜坡旁段颈内动脉管骨质。然后从中线处磨除鞍背骨质,使得两侧后床突骨质基底部游离,以防止分离一侧附着在后床突上的韧带时牵动另一侧。将残余的后床突向内侧和下方移动,使用剥离子向外侧及上方分离附着在尖部的床突间韧带,以及后岩床韧带。

最后将两侧的后床突彻底移除。在磨除或分离后床突过程中,会有部分患者的海绵窦和(或)基底窦有小的破损致静脉性出血,这时流体明胶 (爱惜康

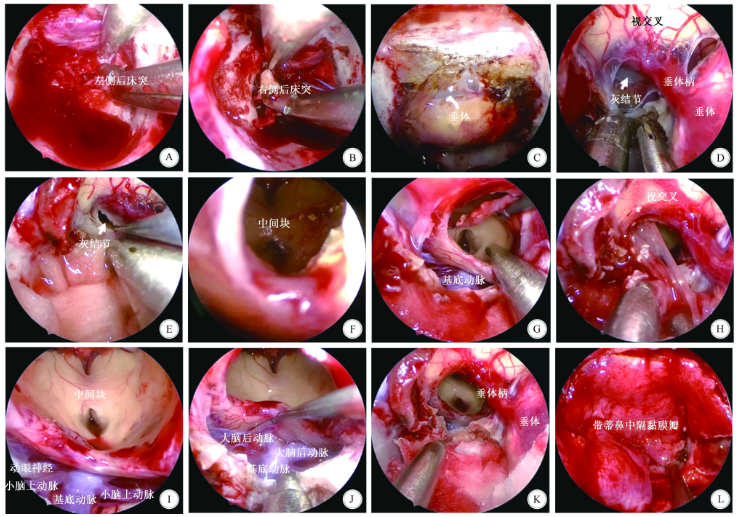

(爱惜康 ,强生)的注入会有良好的止血效果。工字型的鞍结节及鞍底硬膜的切开过程中,海绵间窦的出血可直接电凝或注入流体明胶(图2A、B)。

,强生)的注入会有良好的止血效果。工字型的鞍结节及鞍底硬膜的切开过程中,海绵间窦的出血可直接电凝或注入流体明胶(图2A、B)。

1.2.3 垂体侧方移位

切开硬膜后分离垂体表面的两侧硬膜结构,沿着垂体包膜将垂体及包膜从鞍膈、鞍背及海绵窦内侧壁的硬膜面向侧方分离后,切开鞍膈及鞍背的硬膜组织,将垂体及垂体柄向侧方移位。具体的移位侧别取决于垂体柄及与颅咽管瘤的位置关系(图2C、D)。

1.2.4 打开灰结节

在垂体及垂体柄侧方移位之后,膨隆的三脑室底(漏斗、灰结节、乳头体)可充分显露。介于漏斗与乳头体之间的灰结节部被打开(图2E、F)。

1.2.5 分离肿瘤

在释放颅咽管瘤囊性液体或实体瘤分块减瘤以使得三脑室底及侧壁松弛后,沿着肿瘤囊壁或边缘从三脑室侧壁及底面分离,尽可能整块切除肿瘤。切除肿瘤后,除灰结节部的造瘘口外,三脑室内、脚间池内神经血管结构及垂体柄垂体均无损伤(图2G-K)。

1.2.6 颅底重建

在肿瘤切除后,侧方移位的垂体复位使得颅底缺损面积减少,有利于颅底的多层重建。一层人工硬膜(DuraGen, Integra公司)置于硬膜下做内层重建,另外一层置于硬膜外及骨质下做外层重建。生物蛋白胶封闭固定人工硬膜。带蒂的鼻中隔 黏膜瓣覆盖颅底骨质缺损(图2L)。碘仿纱条及注水球囊填塞于蝶窦内支撑颅底重建。

黏膜瓣覆盖颅底骨质缺损(图2L)。碘仿纱条及注水球囊填塞于蝶窦内支撑颅底重建。

图2 术中所见。A、B:内镜视野下双侧硬膜外后床突切除; C:鞍结节处的硬膜切口较传统入路较小,在两侧硬膜与垂体包膜之间分离垂体; D:将垂体向左侧半移位,切开鞍膈, 鞍背的硬膜,充分暴露三脑室底; E:在漏斗部后方打开灰结节; F:释放囊液后,可通过囊壁看到三脑室内中间块; G:从灰结节处分离肿瘤囊壁; H:整块 切除肿瘤; I:从灰结节处可观察到三脑室内诸结构,如脉络丛,室间孔,中间块等; J:脚间池内显露基底动脉尖及其分支大脑后动脉,小脑上动脉; K:在 垂体复位前显示内镜经鼻蝶后床突切除垂体移位经灰结节入路的手术通道; L:带蒂的鼻中隔黏膜瓣覆盖颅底缺损做颅底重建

2. 结果

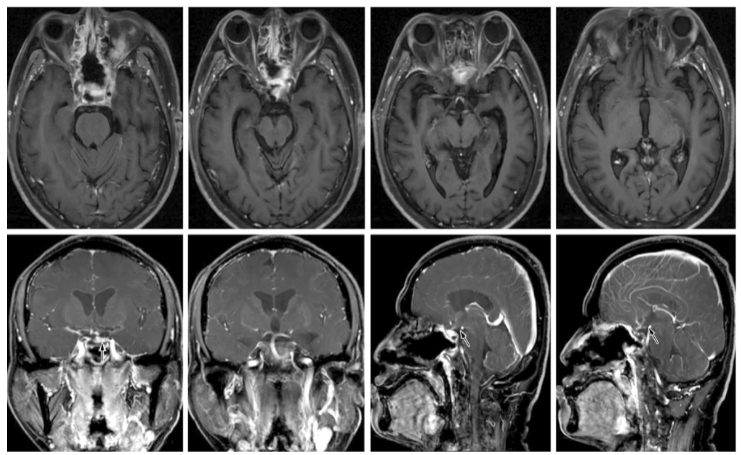

患者术后头痛明显缓解,脑积水消失。术后有一过性尿崩,出院时恢复正常。激素替代治疗维持3个月,术后无脑脊液漏等并发症。术后半年的MRI随访未见肿瘤复发残留(图 3)。术后半年的激素检查结果正常。

图3 术后随访MRI结果。肿瘤全切,脑积水缓解,箭头指垂体的左半移位,箭头指灰结节造瘘开放部位

3. 讨论

对于三脑室型颅咽管瘤选择最佳的手术入路仍然是困难的。选择经颅入路的关键因素是视交叉与肿瘤位置之间的关系,因此Yaşargil等提出的视交叉前型、视交叉后型等肿瘤分类被经颅颅底外科所广泛接受。而经鼻蝶入路则更关注肿瘤与垂体柄的关系,Kassam等提出的经鼻蝶颅咽管瘤分型包括了垂体柄前型、经垂体柄型和垂体柄后型。然而,完全三脑室型颅咽管瘤无论是在经颅入路还是经鼻入路分类中都是一种困难的亚型。

在Kassam分型中认为它不能通过经鼻入路来完成。纵裂经胼胝体或经额中回经室间孔脉络裂入路能 较好地暴露三脑室,同时能快速解决脑积水的问题,但对于视交叉及鞍内的显露不佳。额颞翼点或额下入路经终板能较好地暴露视交叉和鞍区周围的血管神经,但对于三脑室的后方及上方的暴露是受限的。

较好地暴露三脑室,同时能快速解决脑积水的问题,但对于视交叉及鞍内的显露不佳。额颞翼点或额下入路经终板能较好地暴露视交叉和鞍区周围的血管神经,但对于三脑室的后方及上方的暴露是受限的。

内镜经鼻蝶扩大入路通过视交叉下经垂体柄通道能在肿瘤生长的长轴方向处理大多数颅咽管瘤,能较好地暴露肿瘤与垂体柄、三脑室底及下丘脑的关系。但分离过程有可能损伤到漏斗和垂体柄。

而完全三脑室型的颅咽管瘤并没有沿着垂体柄漏斗通道生长,三脑室内的肿瘤会使得三脑室底膨隆,并进一步缩小视交叉下的手术通道,在手术过程中需要向上牵拉视交叉或者劈开正常的垂体来增加视交叉下的手术操作空间。因此在早期的经鼻颅咽管瘤手术中,完全三脑室型的颅咽管瘤选择经鼻蝶手术入路是禁忌的。然而随着内镜经鼻蝶手术入路技术和经验的不断累积,本研究团队在2015年最先报道了临床上运用内镜经鼻视交叉上经终板入路来处理三脑室型颅咽管瘤。

这一入路之后被更多的神经外科医生所采用,在他们的临床报道中内镜经鼻视交叉上经终板或者联合视交叉下经漏斗入路能安全有效地切除完全三脑室型的颅咽管瘤。但是也有文献报道,术后出现视力视野障碍、脑脊液鼻漏等并发症,术后肿瘤的残留或者复发大部位于脚间池内或者漏斗隐窝处。

这些入路相关的并发症有可能与下述原因有关:(1)从经鼻蝶视角去进行终板造瘘有可能会直接损伤视交叉或影响视交叉的供血动脉(三脑室型颅咽管瘤所致的脑积水状态有可能增加了终板膜的张力 以及缩小了视交叉池或终板池的体积);(2)经鞍结节入路或者联合经蝶骨平台入路会增加颅底硬膜的缺损从而致使脑脊液漏的发生率增加;(3)三脑室前下方的颅咽管瘤的起源部(漏斗结节部)从前上方向的视交叉上经终板入路的视角难以充分暴露,使得肿瘤残留复发的风险增高。

以及缩小了视交叉池或终板池的体积);(2)经鞍结节入路或者联合经蝶骨平台入路会增加颅底硬膜的缺损从而致使脑脊液漏的发生率增加;(3)三脑室前下方的颅咽管瘤的起源部(漏斗结节部)从前上方向的视交叉上经终板入路的视角难以充分暴露,使得肿瘤残留复发的风险增高。

在2011年内镜经鼻经终板入路和经灰结节入路的解剖研究基础之上,随着经鼻颅咽管瘤手术技术经验的积累,本研究提出了后床突鞍背切除,垂体侧方移位打开灰结节部来处理三脑室内肿瘤的临床手术入路。三脑室底是由漏斗、灰结节、乳头体三部分构成的,漏斗和乳头体的功能是非常清晰的,但神经外科医生对于灰结节这一区域的解剖和功能的认识是局限的。

本研究从三脑室底造瘘手术中熟悉了从脑室内观察识别这一区域,灰结节的造瘘术后一般不会出现明显的并发症,因此在同一解剖位置从脑室外反向造瘘灰结节也不会引起明显的并发症。解剖上,灰结节是一个缺乏血管的区域,主要是由胶质细胞组成,其内外面分别覆盖着室管膜细胞和蛛网膜细胞。最关键的是,三脑室底造瘘术的整体并发症发生率极低(<1%)。

与其他的内镜经鼻蝶入路处理三脑室型颅咽管瘤相比较,本研究提供的入路由于后床突切除垂体移位后增加了手术操作空间,可减少鞍结节往蝶骨平台方向的骨质和硬膜打开的范围,垂体复位后将明显减少颅底缺损的范围,从而减少脑脊液漏的发生。该入路不需要暴露和牵拉视交叉,从而极大减少了视力相关并发症的发生;且能充分暴露结节漏斗区这一三脑室型颅咽管瘤最常见的起源部位,首先暴露和处理此区域能减少肿瘤的残留和复发。

当然此入路的临床疗效需要更多的临床病例实践及长期随访。此外垂体移位需要较高的操作分离技术,既往的文献报道即使电凝双侧的垂体下动脉也不会损伤垂体功能,因为垂体有丰富的垂体上下动脉及门脉系统的血管吻合。即使如此,为最大化地保存垂体功能,本研究推荐硬膜外的后床突切除及垂体半侧移位来保证垂体的充足血供。

综上所述,内镜经鼻蝶后床突切除垂体移位经灰结节入路切除三脑室型颅咽管瘤是一种新型可行的手术入路。此入路可为第三脑室提供不同的手术视野和手术通道。

来源:谢涛,张晓彪,刘腾飞,等.应用内镜经鼻蝶后床突切除垂体移位经灰结节入路切除三脑室型颅咽管瘤的手术经验[J].临床神经外科杂志,2024,21(02):121-125.