1例羟考酮加量引起急性混合型肝损伤的癌痛病例报告及文献综述

作者:安鹏姣,王丹丹,洪天配,任振宇,北京大学第三医院

羟考酮是一种纯阿片受体激动剂,常用于中至重度疼痛的治疗,镇痛效率是口服吗啡的1.5~2倍,生物利用度也较口服吗啡更高,可作为癌痛一线治疗药物。临床常用含羟考酮的药物包括盐酸羟考酮缓释片、盐酸羟考酮注射液、氨酚羟考酮片等。便秘、恶心、嗜睡、头晕等是羟考酮常见的不良反应,但羟考酮引起的肝损伤却少有报告。盐酸羟考酮缓释片说明书中仅提及临床试验中曾出现丙氨酸氨基转移酶升高,上市后经验曾报告胆汁淤积性肝炎,但未见羟考酮剂量增加导致肝损伤的相关研究。本文报道1 例羟考酮单次剂量加倍诱发急性混合型肝损伤的癌痛病例,并对目前羟考酮相关的药物性肝损伤的文献进行了系统检索和综述,为临床提供警示与参考。

1. 一般资料

病例:男性,46 岁,因“间断排尿后腹痛3年,膀胱副神经节瘤术后多发转移2 年余”于2023年12 月15 日入院。病人于2020 年11 月行经尿道膀胱肿瘤电切 + 腹腔镜下膀胱嗜铬细胞瘤切除术,术后病理回报提示肾上腺外副神经节瘤。2021 年7 月行PET-CT 提示双肺多发转移、肝多发转移、骨多发转移,予达卡巴嗪 + 长春新碱 + 环磷酰胺方案化疗8 周期,并予奥曲肽微球治疗3 次,疗效评估为部分缓解。2023 年7 月病人无明显诱因出现右侧肩及上肢疼痛不适,行CT 检查提示肿瘤颈椎转移,再次予上述方案治疗,效果不佳。

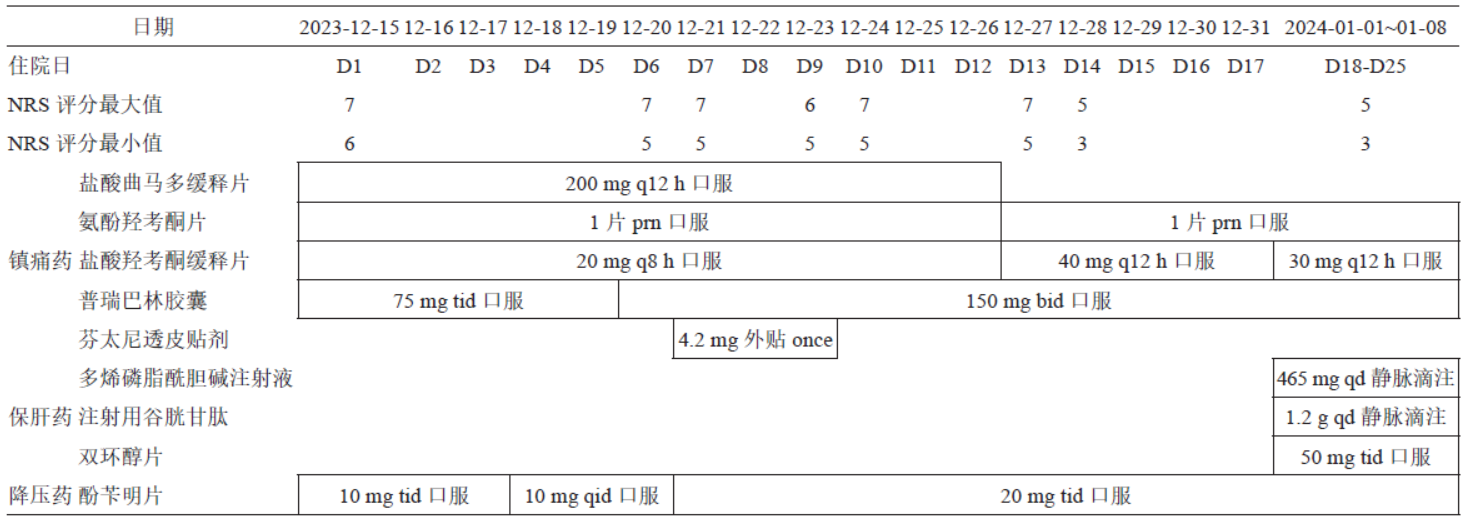

2023 年9月肾上腺髓质全身显像(I131-MIBG) 提示右项骨、颈根部、右侧锁骨区、左侧肋骨、下腹部正中多处副神经节瘤转移,给予替莫唑胺2 个疗程抗肿瘤治疗,以及口服盐酸曲马多缓释片(200 mg, q12 h)、普瑞巴林胶囊(75 mg, tid)、盐酸羟考酮缓释片(20 mg,q8 h)、氨酚羟考酮片(1 片,q12 h)镇痛治疗。2023 年12 月15 日,因C6 椎体转移脊髓受压,颈痛和上肢疼痛明显,为行颈椎手术收入我院。病人入院时体温36.0℃,脉搏73 次/分,呼吸18 次/分,血压140/87 mmHg,查体无明显异常。肠鸣音正常,精神、饮食、睡眠可,偶有便秘,1~3 天排便2 次。

入院后查血常规、尿常规、肝肾功能未见明显异常。诊疗经过:病人主诉疼痛,初始治疗延续上述外院镇痛方案,数字分级评分法(numerical rating scale, NRS) 评分6~7 分,疼痛控制不佳,入院第6 日普瑞巴林口服剂量增加为150 mg, bid,第7 日加用芬太尼透皮贴剂4.2 mg, q72 h。2 日后病人出现双上肢皮肤发痒、便秘和排尿困难,不能耐受,NRS 评分5~6 分,遂停用芬太尼透皮贴剂。

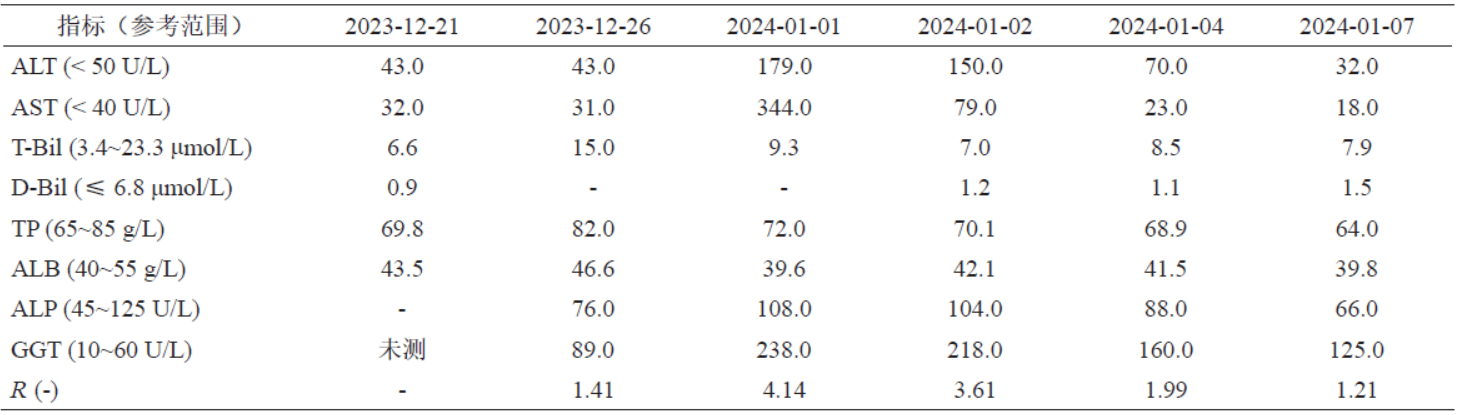

入院第13 日,行全院多学科会诊,调整镇痛方案:停用盐酸曲马多缓释片,盐酸羟考酮缓释片由20 mg,q8 h 调整为40 mg, q12 h,余不变,NRS 评分控制在3~5 分。调整方案5 日后(2024 年1 月1 日)病人肝酶异常升高,为丙氨酸氨基转移酶(alanine transaminase,ALT) 179.0 U/L,天门冬氨酸氨基转移酶(aspartate transaminase, AST) 344.0 U/L,γ-谷氨酰转肽酶(gamma glutamyl transferase, GGT) 238 U/L。

临床药师接受电话咨询并会诊,考虑羟考酮相关性肝损伤不除外,建议盐酸羟考酮缓释片减量为30 mg, q12 h,配合保肝治疗,临床遵嘱执行。2 日后病人肝酶指标回落,7 日后基本恢复正常水平(见表1)。期间病人疼痛控制基本平稳,NRS 评分2~3 分,每日偶有1~2 次爆发痛,NRS 评分 5 分,予氨酚羟考酮片1 片按需服用可缓解(住院期间NRS 评分及全部用药见表2)。

表1 部分肝功能实验室检查及R 比值

丙氨酸氨基转移酶(alanine transaminase, ALT);天门冬氨酸氨基转移酶(aspartate transaminase, AST);总胆红素(total bilirubin, T-Bil);直接胆红素(direct bilirubin, D-Bil);血清总蛋白(total protein, TP);白蛋白(albumin, ALB);碱性磷酸酶(alkaline phosphatase, ALP);γ-谷氨酰转肽酶(gamma glutamyl transferase, GGT);正常值上限(upper limit of normal, ULN);R =(ALT 实测值/ULN)/(ALP 实测值/ULN)

表2 住院期间疼痛评分及全部用药

2. 讨论

本例病人既往口服盐酸羟考酮缓释片20 mg,q8 h,无明显不良反应;剂量增加至40 mg, q12 h 时,单次剂量加倍,随后发生ALT、AST、GGT显著升高。尽管氨酚羟考酮片中的对乙酰氨基酚也有引起急性肝损伤可能,但病人住院期间持续使用氨酚羟考酮片,每日2~3 片,肝损伤事件前后无停药、减量,时间相关性不明确。大规模的回顾性研究未发现单用羟考酮与联用羟考酮/对乙酰氨基酚在肝毒性相关住院率之间存在差异。因此判断对乙酰氨基酚仅为伴随用药。

羟考酮可引起肝功能异常说明书中已有提及,上市后经验也表明该药可引起肝功能损伤。同时,在疼痛药师建议下降低羟考酮缓释片剂量及配合保肝治疗后,病人肝酶指标恢复正常且疼痛控制平稳。根据我国国家药品不良反应监测中心制订的不良反应因果判断5 条准则进行判断,本例病人的肝损伤与羟考酮缓释片剂量增加相关。药物性肝损伤(drug-induced liver injury, DILI) 按照病程可以分为急性DILI 和慢性DILI。

依据国际医学组织理事会(the Councils for InternationalOrganizations of Medical Sciences, CIOMS) 制订的标准,急性DILI 基于受损靶细胞类型可以分为肝细胞损伤型、胆汁淤积型和混合型,通过计算R 值进行区分,R =(ALT 实测值/ALT ULN)/(ALP 实测值/ALP ULN),R ≥ 5 为肝细胞损伤型,R ≤ 2 为胆汁淤积型,2 < R < 5 为混合型。使用Roussel Uclaf因果关系评估法(the Roussel Uclaf Causality Assessment Method, RUCAM) 进行药物与肝损伤因果关系判断:总分> 8 为极可能,6~8 为很可能,3~5 为可能,1~2 为不太可能,≤ 0 则可排除。

DILI严重程度则按国际DILI 专家工作组标准进行判定,例如1 级肝损伤(轻度)为ALT ≥ 5×ULN 或ALP ≥ 2×ULN 且TBil < 2×ULN,不存在症状性肝炎。依据以上标准,可判断本例病人为羟考酮引起的急性混合型肝损伤,RUCAM 7 分(很可能),严重程度1 级。

为全面了解羟考酮引起肝损伤的相关研究,本研究对羟考酮相关肝损伤的文献进行了系统检索,过程遵循系统评价和Meta 分析的首选报告项目(preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols, PRISMA) 声明,检索来源包括PubMed、Scopus 和CINAHL,检索日期截至2024 年1 月21 日。检索关键词包括“oxycodone”“liver injuries”及两词的相关变式,使用布尔逻辑词进行连接,共检索到705 篇文献,其中羟考酮相关肝损伤的病例报告仅有4 篇:1 篇文献因报告语言为西班牙语且未能找到文献全文而排除;2 篇文献报告了由羟考酮/纳洛酮转换至羟考酮单药治疗导致的肝功能恶化;另1 篇文献报告了1 例34岁男性在T11 椎体切除术后接受羟考酮镇痛时出现胆汁淤积性黄疸和严重瘙痒。

除病例报告外,羟考酮相关肝损伤的文献仅有1 篇羟考酮/纳洛酮联合用药的回顾性研究和2 篇羟考酮/对乙酰氨基酚联合用药的回顾性研究。所有研究中均未涉及羟考酮剂量增加与肝损伤的相关性。因此本例为羟考酮剂量增加引起肝功能损伤的首例病例报告。既往已知羟考酮通过CYP2D6 和CYP3A4 代谢,因此这两种酶的抑制剂可能导致羟考酮血药浓度升高,不良反应风险增加。但该病人住院期间与羟考酮伴随使用的对乙酰氨基酚、酚苄明、普瑞巴林均非强效CYP2D6 和CYP3A4 肝酶抑制剂,几乎不可能通过药物相互作用导致不良反应发生。

儿茶酚-O-甲基转移酶、阿片类受体的基因多态性可能也对羟考酮的不良反应有一定影响,但在文献检索中未发现与羟考酮导致肝损伤相关的研究,因此本例不良反应机制有待进一步探究,不能除外与本病例伴随肿瘤的肝脏多发转移导致敏感性增加。本病例报告提示,在伴发肝脏病变人群,即使肝功能正常的情况下,羟考酮单次剂量增加过快过高也可能导致病人急性肝功能损伤。

该病例首次提示阿片药物单次给药剂量的调整幅度可能影响病人肝功能。而且阿片镇痛缓释剂应遵循说明书推荐给药频次,每12 小时1 次给药,而不是每8 小时1 次。当疼痛控制不佳时,应合理增加基础镇痛的缓释剂单次剂量,剂量增加不宜过高过快。调整过程中注意密切监测病人临床表现及检验指标,保证病人用药安全。

来源:安鹏姣,王丹丹,洪天配,等.1例羟考酮加量引起急性混合型肝损伤的癌痛病例报告及文献综述[J].中国疼痛医学杂志,2024,30(12):956-958.