微导丝结合微导管辅助技术在瘤颈发出重要分支血管的颅内破裂动脉瘤栓塞中的应用

作者:杨勇,闵杰,赵健,,荆州市第一人民医院神经外科

颅内破裂动脉瘤越来越多地选择血管内治疗,其安全性及有效性已得到多项大样本临床研究的证实。对于血管分叉部的动脉瘤,或者瘤颈处有重要分支血管发出且分支血管需要保护时,需要一些特殊的辅助技术完成手术,如支架、球囊等,这些方法有时存在一定的难点和风险。近年来,有学者报道利用微导丝或微导管辅助保护分支血管栓塞颅内动脉瘤 ,取得了良好的效果。2021年6月至2022年6月利用微导丝结合微导管辅助分支血管保护技术辅助弹簧圈栓塞治疗瘤颈发出重要分支血管的颅内破裂动脉瘤8例,取得良好的疗效,现报道如下。

,取得了良好的效果。2021年6月至2022年6月利用微导丝结合微导管辅助分支血管保护技术辅助弹簧圈栓塞治疗瘤颈发出重要分支血管的颅内破裂动脉瘤8例,取得良好的疗效,现报道如下。

1. 资料与方法

1.1 研究对象

8 例中,男5 例,女3 例;年龄45~71岁,平均58.5岁。术前GCS评分12~15分4例,9~11分3 例,6~8 分1 例。入院时Hunt-Hess 分级2 级5例,3级2例,4级1例。术前CT均发现蛛网膜下腔出血 ,合并颞叶血肿2例,脑室出血1例。动脉瘤部位:后交通动脉2例,前交通动脉2例,大脑中动脉4例。所有动脉瘤的瘤颈处均发出重要分支血管。

,合并颞叶血肿2例,脑室出血1例。动脉瘤部位:后交通动脉2例,前交通动脉2例,大脑中动脉4例。所有动脉瘤的瘤颈处均发出重要分支血管。

1.2 治疗方法

发病48 h内完成栓塞。经股动脉入路置入8F股动脉鞘。先行全脑血管造影 明确分支血管、载瘤动脉、瘤颈的关系,精细测量动脉瘤大小及血管直径。然后,利用6F长鞘、中间导管建立通路,选择合适的工作角度,先将一根填圈微导管在微导丝引导下超选进入动脉瘤内,再将另一根微导管在微导丝引导下超选进入瘤颈部需要保护的分支血管。保持微导管在分支血管内,并调整微导管的张力

明确分支血管、载瘤动脉、瘤颈的关系,精细测量动脉瘤大小及血管直径。然后,利用6F长鞘、中间导管建立通路,选择合适的工作角度,先将一根填圈微导管在微导丝引导下超选进入动脉瘤内,再将另一根微导管在微导丝引导下超选进入瘤颈部需要保护的分支血管。保持微导管在分支血管内,并调整微导管的张力 ,使其对瘤颈开口起到遮挡作用,同时将微导丝留置在微导管内以增加微导管的支撑力。

,使其对瘤颈开口起到遮挡作用,同时将微导丝留置在微导管内以增加微导管的支撑力。

经填圈微导管输送弹簧圈填塞动脉瘤时,利用微导丝微导管在瘤颈处形成的张力,来保证弹簧圈成篮及填塞的稳定性,避免弹簧圈逃逸及过度突出至载瘤动脉和分支血管,达到保持分支血管的目的。微导丝、微导管张力的大小可予以调整,甚至可以成袢放置在血管开口以加强张力。填塞结束时,造影证实分支血管通畅,再缓慢撤出分支血管内的辅助微导丝微导管。

1.3 术后处理

1例合并脑室出血者,行脑室外引流术;2例合并颞叶血肿者,行锥颅血肿引流术。术后3~6个月,复查DSA评估动脉瘤栓塞情况;采用GOS评分评估临床结局。

2. 结果

所有病例均顺利完成手术,术中未发生动脉瘤破裂或血管栓塞并发症。术后即刻造影显示,Raymond分级1级6例,2级2例;所有分支血管血流通畅(图1、2)。

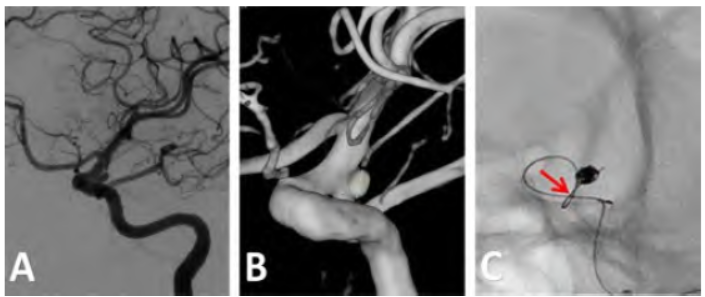

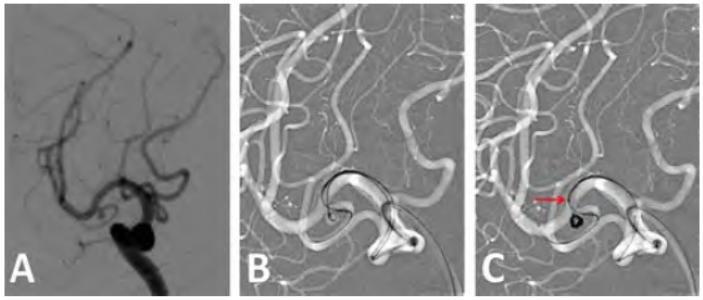

图1 后交通动脉动脉瘤微导丝微导管辅助栓塞前后影像。A、B. 术前DSA显示后交通动脉动脉瘤,后交通动脉从瘤颈发出;C. 术中DSA,微导丝微导管放置在后交通动脉内保护后交通,红色↑示跨过瘤颈的微导管头端;D. 栓塞后即刻造影见动脉瘤栓塞良好,后交通动脉通畅;E. 术中3个月后复查DSA显示动脉瘤愈合良好,后交通动脉通畅

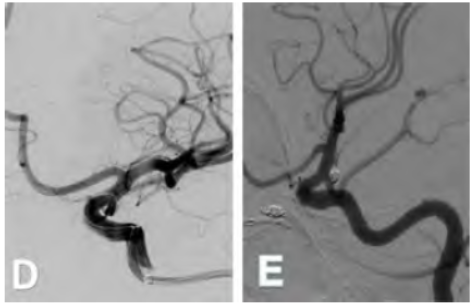

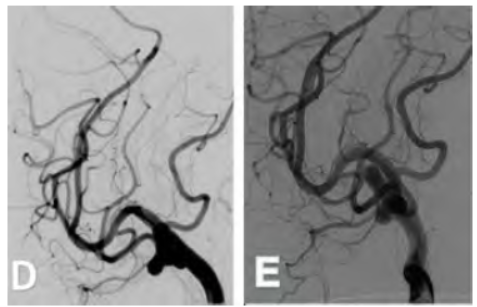

图2 大脑中动脉M1 段动脉瘤微导丝微导管辅助栓塞前后影像

术后3~6个月随访,DSA复查显示动脉瘤均闭塞,无复发,分支血管通畅。GOS评分4~5分7例,3分1例(大脑中动脉动脉瘤破裂合并颞叶血肿,遗留对侧下肢肌力3级)。

3. 讨论

颅内动脉瘤多位于Wills环血管分叉部,或者位于重要分支血管发出部位,瘤颈往往会累及血管分支。血管内治疗时,一方面需要利用弹簧圈栓塞动脉瘤,另一方面又需要保持载瘤动脉以及分支血管,保持血流通畅,弹簧圈不能溢入分支血管造成血管闭塞。

随着血管内治疗技术的提高和材料学的不断进步,很多技术被应用于分支血管保护,比如双微导管技术、球囊辅助技术、支架辅助技术等,其中应用最多的是支架辅助技术。也有学者利用编制支架推“灯笼”技术,或者“摆尾技术”“燕尾技术”等保护分支血管。还有学者对血管分叉部动脉瘤利用“双支架技术”保护两分支血管。

但技术越复杂,操作则越有难度,出现并发症的可能性就越大。支架可能因分支血管和载瘤动脉直径跨度大,或成角大,展开贴壁不佳,释放困难;或者发生血栓事件造成不良后果。另外,动脉瘤急性破裂期使用支架,需要药物抗血小板聚集治疗,可能引起动脉瘤内血栓化延后,造成术后再出血风险增加,或身体其它部位如消化道出血 ,甚至颅内远隔部位出血等风险。

,甚至颅内远隔部位出血等风险。

部分病人合并血肿,血管内治疗后可能需要脑室外引流、血肿腔引流或腰大池引流等有创操作,也会增加穿刺出血风险,因此,颅内破裂动脉瘤急性期尽量避免使用支架。而球囊辅助技术操作复杂,因血管纤细或迂曲过大,到位困难等。早期,在颅内支架尚很欠缺时,即有学者通过将微导丝放置在后交通动脉中起到瘤颈遮挡保护作用,是微导丝辅助分支血管保护技术的早期探索。

目前,有利用微导管辅助栓塞颅内宽颈动脉瘤的报道,利用微导管放置载瘤动脉内形成对瘤颈的遮挡,最终达到保护分支血管的通畅的目的,避免了支架或双支架的使用。我们采用的是微导丝结合微导管一起协同辅助,其优势是:

①单独用微导丝辅助,因导丝纤细,阻挡弹簧圈能力有限,而微导管相对直径更粗,张力更大,遮挡效应可能更好;

②微导丝显影效果好,可以更清晰地显示弹簧圈的遮挡效果,而且将微导丝置于微导管内,通过调节微导丝的位置,能达到调整张力的效果,有时可以在瘤颈处成袢,更进一步加强对瘤颈弹簧圈的遮挡张力;

③有的分支血管较为迂曲或纤细,微导丝过去后微导管跟进,在瘤颈部通过较为困难,强行通过可能引起血管移位,牵拉动脉瘤引起出血风险,此时则可将微导管头端放置在瘤颈部血管分支起始部,顶住瘤颈起到遮挡效应(图2);

④可避免使用一些复杂技术,如支架辅助、球囊辅助等保护分支血管,将复杂手术简单化,降低手术操作难度;

⑤不使用抗血小板药物,动脉瘤内血栓形成更快,相对减少术后再出血风险,也利于进行一些有创操作,如脑室外引流或血肿穿刺引流等;

⑥目前一些新型小口径支架,可以在填圈微导管里面释放,当微导丝微导管辅助技术效果不佳、分支血管保护困难时,可通过辅助微导管释放支架作为后备手段,增加了手术策略的灵活性;

⑦在分叉部动脉瘤栓塞中,有时会涉及到多根分支血管的保护,某些情况下利用微导丝微导管辅助技术,保护其中一干分支,再利用支架辅助保护另外的分支以完成栓塞,可以避免双支架的使用;

⑧微导丝、微导管都是术中本身所使用的,不额外增加治疗费用。

术中操作时需要注意的是:①有些分支血管和载瘤动脉、瘤颈呈比较刁钻的角度,有时微导丝微导管超选这些分支血管困难,需要根据血管走形情况和实际超选情况,多次的微导丝塑形,同时微导管辅助调整张力变化,甚至更换不同特质的微导丝,最终才能成功超选;②导丝进入分支血管后尽量走远,避免微导管跟进时窜至动脉瘤内刺破动脉瘤;③需要保持平和的心态,足够的耐心,做好应对困难的准备,特别是在成篮过程中,有时候需要多次调整,最终才可能达到成篮满意、瘤颈处遮挡良好且分支血管不受影响的良好效果;④填塞弹簧圈过程中,一定要反复造影明确填塞效果,观察分支血管通畅性,填塞完成后,观察分支血流通畅,才能缓慢撤出保护微导丝微导管,再次造影观察弹簧圈形态有无变化及分支血管是否通畅,才能结束手术。

综上所述,利用微导丝结合微导管辅助分支血管保护技术行动脉瘤栓塞治疗,具有良好的安全性和有效性,对一些急性期颅内破裂动脉瘤,可以降低手术操作难度及治疗风险,同时可以减少治疗费用。但本研究也有一定的缺陷,病例数较少,且非前瞻性对比性研究分析,其有效性仍需要大样本的前瞻性研究,以进一步验证其临床价值。

来源:杨勇,闵杰,赵健.微导丝结合微导管辅助技术在瘤颈发出重要分支血管的颅内破裂动脉瘤栓塞中的应用[J].中国临床神经外科杂志,2024,29(06):358-361.