单纯鞍下恶性颅咽管瘤一例报告及文献回顾

作者:周佳南,南京医科大学鼓楼临床医学院医学影像科;窦鑫,王正阁,梁雪,张鑫,张冰,南京大学医学院附属鼓楼医院医学影像科

1.病例

患者男性,60岁,患者因2月前无明显诱因出现头痛 入院,对症治疗后疼痛缓解,几天前疼痛再次加重。体格检查神经系统无明显异常。患者入院时行急诊头颅CT平扫

入院,对症治疗后疼痛缓解,几天前疼痛再次加重。体格检查神经系统无明显异常。患者入院时行急诊头颅CT平扫 薄层检查,重建矢状及冠状位。患者术前及术后完善了头颅MR平扫+增强检查。

薄层检查,重建矢状及冠状位。患者术前及术后完善了头颅MR平扫+增强检查。

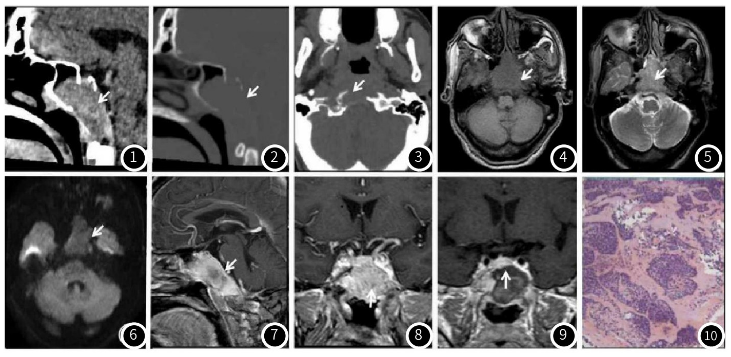

术前CT检查 :颅底斜坡不规则软组织密度肿块伴周围骨质破坏(图1和2白箭),平均CT值约36Hu。病灶累及蝶窦,骨质呈溶骨性破坏,骨质边缘未见硬化边,其内见少量残留骨嵴。大部分骨质破坏边缘相对光整,但靠近枕凸处骨质呈侵蚀性破坏(图3白箭)。

:颅底斜坡不规则软组织密度肿块伴周围骨质破坏(图1和2白箭),平均CT值约36Hu。病灶累及蝶窦,骨质呈溶骨性破坏,骨质边缘未见硬化边,其内见少量残留骨嵴。大部分骨质破坏边缘相对光整,但靠近枕凸处骨质呈侵蚀性破坏(图3白箭)。

术前MRI检查:颅底斜坡区异常信号肿块,凸入左侧蝶窦,邻近骨质破坏,肿块大小约5.0cm×3.3cm×6.0cm。病灶T1WI呈均匀低信号(图4),T2WI呈稍高信号,内见高低相间混杂信号,呈“椒盐征”(图5白箭)。DWI呈均匀低信号(图6),T1WI增强后病灶明显不均匀强化,表现为高低混杂相间的“椒盐征”(图7-8白箭)。术前影像诊断:考虑为脊索瘤 可能。

可能。

术后MRI增强显示垂体形态保持正常(图9白箭),证明病灶完全位于垂体下方,未侵犯鞍内。

在神经内窥镜下经鼻蝶鞍区行斜坡占位切除,术中见斜坡肿瘤样组织,灰黄色、质软,用刮勺逐步刮除,取组织送术中快速病理检查 ,术中病理回报恶性肿瘤。送检标本大体观呈灰红色破碎组织,质软。镜下见多发异形上皮样细胞呈巢状浸润性生长(图10),部分区域肿瘤细胞异型性明显,核分裂像易见,并呈浸润性生长破坏骨质。免疫组化结果显示肿瘤细胞表达Ki67(约60%+),CK(++),CK5/6(+)。术后病理结果符合恶性颅咽管瘤(鳞形细胞癌)。

,术中病理回报恶性肿瘤。送检标本大体观呈灰红色破碎组织,质软。镜下见多发异形上皮样细胞呈巢状浸润性生长(图10),部分区域肿瘤细胞异型性明显,核分裂像易见,并呈浸润性生长破坏骨质。免疫组化结果显示肿瘤细胞表达Ki67(约60%+),CK(++),CK5/6(+)。术后病理结果符合恶性颅咽管瘤(鳞形细胞癌)。

单纯鞍下恶性颅咽管瘤头颅CT和MR图像。图1-3为CT头颅平扫,矢状位显示鞍区和斜坡骨质破坏伴软组织肿块形成(图1和2),靠近枕凸处骨质呈侵蚀性破坏(图3白箭)。图4-8为术前MR图像显示病灶位于鞍下,为完全实性肿块,呈长T1稍长T2信号(图4-5),T1WI及DWI信号较均匀,DWI呈均匀低信号(图6),T2WI及T1WI增强图像显示病灶内见散在斑点状低信号影,呈“椒盐征”(图5,7-8)。图9为术后MR图像,显示垂体形态完好,鞍内未见侵犯。图10为组织病理图,多发异形上皮样细胞呈巢状浸润性生长,部分区域肿瘤细胞异型性明显,核分裂像易见,并呈浸润性生长破坏骨质,符合恶性颅咽管瘤(鳞形细胞癌)。(HE×400)。

2.讨论

颅咽管瘤(craniopharyngioma)是一种罕见的良性上皮性肿瘤,但具有侵袭性,通常认为其起源于Rathke囊的残余上皮细胞,按照Erdheim等人的理论,颅咽管瘤是由不完全消失的颅咽管鳞状残余上皮发展而来,病变可以出现在退化的口咽到第三脑室底之间的颅咽管通 路上的任何部位(即从口咽部到鞍下、鞍内、鞍上及第三脑室)。鞍上是其好发部位,约占75%,累及鞍下的罕见。据文献报道,鞍下颅咽管瘤最常见的侵犯部位是蝶窦,此外还可能影响到鼻咽部、蝶鞍、筛窦、上颌窦和鼻腔等区域。

路上的任何部位(即从口咽部到鞍下、鞍内、鞍上及第三脑室)。鞍上是其好发部位,约占75%,累及鞍下的罕见。据文献报道,鞍下颅咽管瘤最常见的侵犯部位是蝶窦,此外还可能影响到鼻咽部、蝶鞍、筛窦、上颌窦和鼻腔等区域。

根据之前的研究,鞍下颅咽管瘤可以分为两种类型,具体取决于肿瘤的起源位置。第一种类型是原发于蝶鞍内并向下侵犯破坏骨质进入蝶窦。而第二种类型是起源于蝶骨或鼻咽部胚胎残留的颅咽管衍生物,最初发生在蝶窦或鼻咽部,在硬膜外向上生长但不破坏蝶鞍。

本病例完全位于鞍下,并向鞍内生长但没有破坏蝶鞍,属于上述分类中的第二种类型。国内学者陈等根据累及鞍下的颅咽管瘤的影像学特点将其分为两类:一类是同时累及鞍下及鞍上型,另一类是单纯鞍下型。本病例的影像表现属于第二类,完全位于鞍下,鞍区及鞍上结构完整,术后鞍内垂体结构完整。

颅咽管瘤可表现为囊性、实性和囊实性三种形态,其中实性为最罕见的一种。据文献报道,实性颅咽管瘤主要以鳞状乳头状细胞型为病理特征,好发于40~55岁成年人,本病例与文献报道相符。MRI表现为实性软组织肿块,T2WI及T1WI增强图像均表现为较典型的“椒盐征”,DWI相呈均匀低信号,该病例表现与实性颅咽管瘤MR文献报道相符,尽管文献中的病例是位于鞍区及鞍上,但影像表现具有特征性。

文献中认为T2WI图像中的“椒”呈现为线状或点状低信号,可能代表肿瘤细胞、胆固醇结晶、矿物质沉积和少量点状钙化等组织成分。而“盐”则呈现斑片状或条片状高信号,可能代表肿瘤内蛋白基质和炎性渗出等组织成分。

增强后T1WI明显强化说明肿瘤内血供丰富,而肿瘤内含有散在胆固醇结晶、矿物质沉积和少量钙化等无强化成分,最终呈现出“椒盐征”。并且DWI相呈均匀低信号,可能与肿瘤内含钙化、胆固醇结晶及矿物质等有关,这也可能是鞍区实性颅咽管瘤的另一影像特征。

另外,本例CT表现显示伴有斜坡骨质破坏,大部分骨质破坏边缘相对光整,但靠近枕凸处骨质呈侵蚀性破坏,有恶性征象。恶性颅咽管瘤临床上十分少见,目前检索文献发现原发性恶性颅咽管瘤不超过10例,其中一半为首次手术后病理切片证实为颅咽管瘤恶变,4例为鳞状细胞癌 ,1例为造釉细胞癌。本病例术后病理学检查证实为(鳞状细胞癌)恶性颅咽管瘤,细胞具有多形性和核分裂象,肿瘤细胞表达Ki67(约60%+),CK(++),CK5/6(+),均提示本病例为恶性。

,1例为造釉细胞癌。本病例术后病理学检查证实为(鳞状细胞癌)恶性颅咽管瘤,细胞具有多形性和核分裂象,肿瘤细胞表达Ki67(约60%+),CK(++),CK5/6(+),均提示本病例为恶性。

影像学鉴别诊断需要与斜坡部位原发或转移性疾病相鉴别,具体包括:(1)脊索瘤,好发于中线部位、斜坡附近,起源于胚胎残留或异位脊索,CT可见溶骨性骨质破坏,T2WI呈明显高信号,增强见轻度强化,呈“蜂窝状”改变。(2)颅骨软骨肉瘤 ,好发于颅底软骨结合部,偏离中线,累及斜坡侧面,起源于软骨样组织、软骨样骨或不含骨的其他组织,CT可见半环形、点片状钙化及骨质破坏,不均匀强化,典型表现呈“石榴籽征”。(3)鼻咽癌

,好发于颅底软骨结合部,偏离中线,累及斜坡侧面,起源于软骨样组织、软骨样骨或不含骨的其他组织,CT可见半环形、点片状钙化及骨质破坏,不均匀强化,典型表现呈“石榴籽征”。(3)鼻咽癌 ,大多数是鳞状细胞癌,好发于咽隐窝,可四周侵犯,常破坏颅底,鼻咽癌在早期即可有淋巴结转移。(4)转移瘤,累及颅底骨质,肺癌

,大多数是鳞状细胞癌,好发于咽隐窝,可四周侵犯,常破坏颅底,鼻咽癌在早期即可有淋巴结转移。(4)转移瘤,累及颅底骨质,肺癌 多见,好发于中老年男性,有原发肿瘤病史,病灶多发,明显强化。

多见,好发于中老年男性,有原发肿瘤病史,病灶多发,明显强化。

总之,单纯位于鞍下颅咽管瘤极其罕见,完全实性病灶具有较典型影像学特点。虽然颅咽管瘤属于良性上皮性肿瘤,术前影像学评估病灶时仍需仔细分析其是否存在恶性征象,为临床治疗提供准确的信息。

来源:周佳南,窦鑫,王正阁等.单纯鞍下恶性颅咽管瘤一例报告及文献回顾[J].中国CT和MRI杂志,2024,22(02):182-183.