逆行血管内支架治疗主动脉夹层所致颈动脉夹层1例

作者:曾静,遵义医科大学;曾春,遂宁市中心医院脑血管病科

1. 临床资料

患者,女,59岁,因“突发胸背部疼痛4+ h”于2023年5月10日入院。患者入院4+ h前无明显诱因突发胸背部疼痛,并放射至双侧肩部,呈持续性撕裂样疼痛,伴大汗淋漓,无意识丧失、无头晕头痛 、无腹痛腹胀等不适,遂来我院急诊就诊。

、无腹痛腹胀等不适,遂来我院急诊就诊。

急诊完善胸腹主动脉CTA提示:主动脉夹层 。既往史:既往确诊为肾病综合征

。既往史:既往确诊为肾病综合征 4+年,左侧肾脏已切除,现长期药物治疗,具体不详。高血压病史10+年,最高血压180+/100+ mmHg, 目前服用降压药不详,未规律监测血压。入院查体:血压右上150/76 mmHg, 右下161/83 mmHg, 左上165/85 mmHg, 左下156/85 mmHg。

4+年,左侧肾脏已切除,现长期药物治疗,具体不详。高血压病史10+年,最高血压180+/100+ mmHg, 目前服用降压药不详,未规律监测血压。入院查体:血压右上150/76 mmHg, 右下161/83 mmHg, 左上165/85 mmHg, 左下156/85 mmHg。

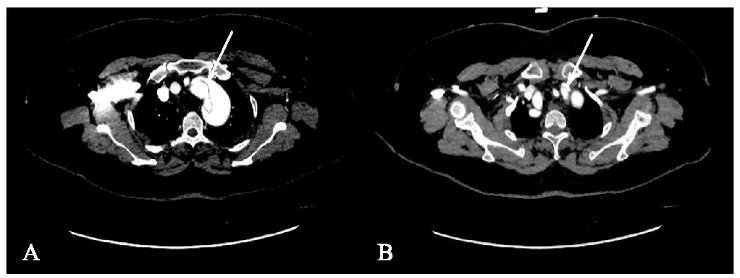

心肺查体未见异常,双下肢动脉搏动可扪及。辅助检查:急诊胸腹主动脉CTA提示:主动脉夹层(Stanford B型),真腔小,假腔大,并向左锁骨下动脉起始部受累,腹腔干、右肾动脉骑跨真假腔,肠系膜上动脉起源于真腔(见图1)。

图1 患者入院时胸腹主动脉CTA

入院诊断:①主动脉夹层非A非B型;②原发性高血压 3级(极高危);③左肾缺如;④冠状动脉粥样硬化

3级(极高危);③左肾缺如;④冠状动脉粥样硬化 ;⑤主动脉瓣轻度反流;⑥三尖瓣轻度反流;⑦肾病综合征。入院后头颈部CTA及头颅CT未见异常。

;⑤主动脉瓣轻度反流;⑥三尖瓣轻度反流;⑦肾病综合征。入院后头颈部CTA及头颅CT未见异常。

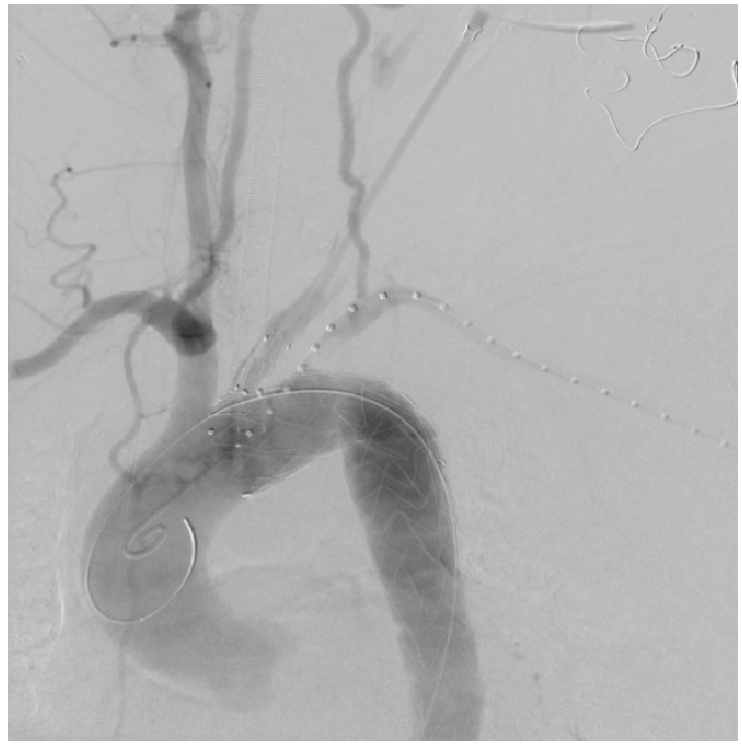

患者主动脉夹层诊断明确,有手术指针,向患者家属告知病情及治疗方案,患者家属选择介入下行主动脉覆膜支架腔内修复术,完善相关检查,排除手术禁忌证后于5月19日在全麻下行主动脉覆膜支架腔内修复术及烟囱技术颈总动脉重建术,支架植入后造影示(见图2):支架位置正确,无明显内漏,主体支架近端位于左颈总动脉前缘,左颈总动脉内支架通畅,主动脉弓部头臂干、左颈总动脉显影良好,左锁骨下动脉完全覆盖,通过椎动脉逆向显影。术后未见颈动脉夹层。

图2 主动脉夹层血管内修复后造影

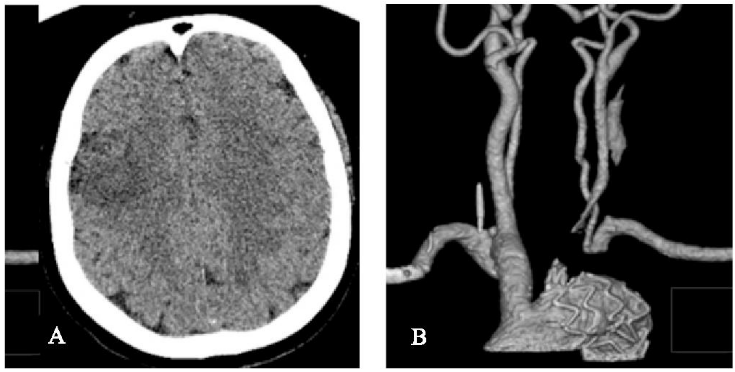

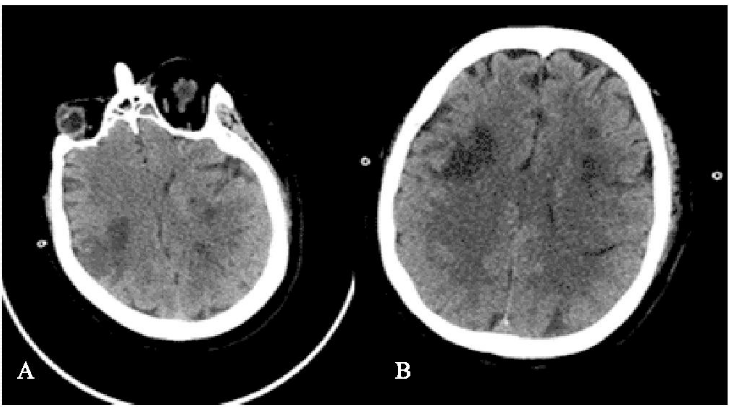

术后第1天,患者右下肢肌力下降,无法遵嘱活动,头颅CT提示右侧额叶脑梗死 (见图3 A)。头颈部CTA提示左侧颈总动脉管腔重度狭窄,考虑左侧颈总动脉夹层(见图3 B)。

(见图3 A)。头颈部CTA提示左侧颈总动脉管腔重度狭窄,考虑左侧颈总动脉夹层(见图3 B)。

图3 头颅CT和CTA检查。注:A.术后第1天头颅CT;B.术后第1天头颈部CTA

向患者家属交代病情,存在夹层撕裂范围进一步加重,导致脑血管完全闭塞、脑卒中、偏瘫,甚至呼吸心跳骤停及死亡等风险极大。脑血管病科会诊后建议行左侧颈动脉支架植入术,但围手术期存在出血、过敏性反应、休克 、栓塞、各种原因导致手术不成功、并发脑梗死、动脉破裂出血等风险,患者家属表示理解病情,要求手术治疗。于5月20日急诊全麻下行左侧颈动脉经皮支架植入术。

、栓塞、各种原因导致手术不成功、并发脑梗死、动脉破裂出血等风险,患者家属表示理解病情,要求手术治疗。于5月20日急诊全麻下行左侧颈动脉经皮支架植入术。

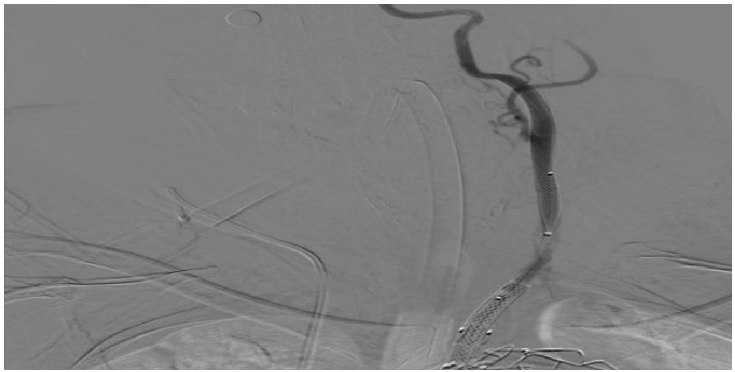

手术方式采用Seldinger技术,从左侧股动脉行穿刺,进入主动脉弓造影发现左侧颈动脉长段夹层,但尝试多次后发现常规经股动脉顺行无法进入颈总动脉真腔。因此决定经皮在颈动脉及右侧股动脉处联合行通路建设,经颈动脉逆血流方向通过主动脉弓烟囱支架进入主动脉弓,安放颈动脉支架,并覆盖近心端颈动脉夹层,再通过颈动脉及右侧股动脉处联合行通路,将导引导管送入到左侧颈总动脉支架内,以微导管及微导丝辅助进入C4段,并造影确定真腔,沿颈内动脉C1段至颈动脉支架处依次释放支架,再次造影提示支架释放良好,颈动脉及颈内动脉血流通畅(见图4)。手术成功,患者转入ICU继续监护及抢救治疗,术后患者意识仍为昏迷状态,期间复查颅脑CT提示多发性脑梗死(见图5)。经积极抢救,患者仍病情危重,告知家属患者病情,家属选择自动出院,2 d后,患者死亡。

图4 逆行支架植入术后造影

图5 颈动脉支架植入术后复查头颅CT。注:A.左侧顶叶脑梗死灶;B.双侧额叶脑梗死灶

2. 讨 论

主动脉夹层(aortic dissection, AD)是一种非常凶险的致死率非常高的心血管疾病 。根据Stanford大学提出的Stanford分型将AD分为A型和B型。但近年来随着腔内治疗的发展,国内外提出了新的非A非B型夹层概念,即原发流入口位于主动脉弓部而未累及升主动脉或流入口位于左侧锁骨下动脉以远的降主动脉逆行侵犯至主动脉弓部。

。根据Stanford大学提出的Stanford分型将AD分为A型和B型。但近年来随着腔内治疗的发展,国内外提出了新的非A非B型夹层概念,即原发流入口位于主动脉弓部而未累及升主动脉或流入口位于左侧锁骨下动脉以远的降主动脉逆行侵犯至主动脉弓部。

本例患者即为一种罕见的非A非B型主动脉夹层。治疗上根据不同分型选择不同手术治疗,对于Stanford A型AD,首选“升主动脉置换+主动脉弓部重建+象鼻支架植入或覆膜支架植入”,对于Stanford B型AD,首选胸主动脉腔内修复术(TEVAR),而对于非A非B型夹层处理,目前还缺乏权威的共识或指南。

2019年EACTS和ESVS发布的专家共识中,对Zone 0:不适合开放手术且解剖条件合适的患者可以考虑行去分支技术联合TEVAR;对Zone 1~2:解剖条件合适的患者,可以考虑行主动脉弓上两分支或单分支重建联合TEVAR。本例患者采用了颈总动脉重建联合胸主动脉覆膜支架植入,但术后因多种原因出现了左侧颈总动脉夹层。

颅外颈动脉夹层是临床上一种较少见的卒中类型,是中青年缺血性脑卒中 的重要原因,约占所有缺血性卒中的2%,可以是原发或创伤引起的,也可以是继发于主动脉夹层手术修复术或颈动脉内膜剥脱术所致的医源性颈动脉夹层。主动脉夹层手术所致的医源性颈动脉夹层是一种罕见的并发症,至今报道仍较少。

的重要原因,约占所有缺血性卒中的2%,可以是原发或创伤引起的,也可以是继发于主动脉夹层手术修复术或颈动脉内膜剥脱术所致的医源性颈动脉夹层。主动脉夹层手术所致的医源性颈动脉夹层是一种罕见的并发症,至今报道仍较少。

本例患者是少见的非A非B型主动脉夹层患者,在采用颈总动脉重建联合胸主动脉覆膜支架植入修复主动脉后引起了罕见的左侧颈总动脉夹层和脑梗死发生。多种原因导致该患者并发颈动脉夹层,患者年龄大、体格肥胖、多年高血压病史且发生主动脉夹层后血管壁极其脆弱,可能是血管修复后血流冲击脆弱的血管壁引起内膜破裂,可能是支架安放后将主动脉弓中假腔的血流挤向了颈总动脉,也可能是重建颈总动脉过程中烟囱支架对颈总动脉内膜损伤引起了颈动脉夹层,具体原因尚不明确。

这警示我们除了患者自身血管原因,术中操作也可能导致夹层发生,因此术者应注意术中轻柔的操作以最大限度避免夹层的发生。对于术中若有明确的管腔改变以及出现限制性血流时应引起重视,支架安放结束应反复多次造影观察。术后也应时刻关注患者肢体活动变化,出现肌力下降时应立即复查,避免脑梗死发生或病情进一步加重。

对于发生了医源性颈动脉夹层后,治疗方式有药物治疗和血管内治疗(EVT),治疗目的在于恢复血流,减轻或防止脑组织缺血,防止血栓脱落造成脑梗死。大部分患者通过药物治疗能够得到缓解,当患者症状持续无缓解或长期抗凝治疗有禁忌时可选择EVT。国外已有多项研究证明EVT的有效性,Malek等对10例颈动脉夹层患者行血管内支架植入术后进行了研究,在进行了平均16.5个月的随访后,尚未发现相关手术并发症,表明治疗具有良好的效果。

Schulte等同样报道了7例医源性颈动脉夹层的患者,在行EVT后所有患者都恢复了颈动脉血流,并且未发生手术相关并发症,在平均随访22.4个月后,支架通畅性仍然良好,实现了支架的长期通畅性。Farouk等对行EVT的55例颈动脉夹层患者进行了回顾性研究,结果成功的总再通率为85.7%,且未发生严重并发症,平均随访40.86个月,也未发现复发性卒中,研究表明EVT对颈动脉夹层患者具有较高的再灌注率和良好的结局,支架辅助血管成形术治疗颈动脉夹层被认为是安全有效的。

虽然目前缺乏足够的证据推荐在医源性颈动脉夹层患者中常规开展血管内介入治疗,但通过股动脉的顺行EVT作为手术治疗的一种替代选择似乎经常被使用,已经有多篇文献报道了主动脉夹层术后并发颈动脉夹层后成功行EVT的病例。然而并不是所有医源性颈动脉夹层患者都可以通过股动脉的顺行入路成功实施EVT。Gao等报道了1例A型主动脉夹层手术修复术后并发双侧颈总动脉夹层的患者,采用逆血流方向成功行血管内支架植入,随访6个月后无神经功能障碍。在这之前,也曾有过经颞浅动脉而非常规股动脉逆行成功EVT治疗CEA术后出现颈动脉夹层的病例报道。

本例患者是Stanford分型为少见的非A非B型患者,患者在术后第1天就出现左侧颈总动脉夹层,引起颈总动脉重度狭窄,若不紧急开通血管,将导致患者大面积脑梗死。经讨论,于急诊下行血管内支架植入。但由于多种原因,术中多次尝试经股动脉的顺行EVT后仍然无法进入,进而改为经颈动脉逆血流方向入路。造成无法经股动脉顺行行EVT的原因可能是颈动脉夹层进入假腔血流太多,导致真腔接近闭塞,导丝进入颈总动脉烟囱支架后沿血管壁破口进入假腔,假腔远端闭塞而无法前进,若强行进入,可能会导致血管破裂引起大出血,增加了栓塞事件和夹层扩大的风险。

因此决定尝试经皮颈动脉入路逆血流方向通过主动脉弓烟囱支架进入主动脉弓,再通过颈动脉及右侧股动脉处联合行通路,最终顺利在颈内动脉C1段和原颈动脉支架处释放两根支架。然而最终患者仍死亡,死亡原因是多方面的,患者体质量100 kg、手术时长为12 h、术中大量造影剂及大量麻醉药物使用可能是患者术后清醒困难的部分原因,患者术中曾出现血压急剧下降到有创收缩压 为20 mmHg的情况,引起一过性脑灌注不足和脑缺血

为20 mmHg的情况,引起一过性脑灌注不足和脑缺血 性损伤,虽然患者左侧颈总动脉成功开通,但患者术后仍出现右侧额叶及左侧额顶叶多发性脑梗死,也是患者一度昏迷的原因。患者术后出现严重肺部感染、未得到纠正的酸碱平衡紊乱、心衰、脓毒血症等严重并发症,使患者肺功能严重受损,因而最终脱离呼吸机后无法自主呼吸而死亡。

性损伤,虽然患者左侧颈总动脉成功开通,但患者术后仍出现右侧额叶及左侧额顶叶多发性脑梗死,也是患者一度昏迷的原因。患者术后出现严重肺部感染、未得到纠正的酸碱平衡紊乱、心衰、脓毒血症等严重并发症,使患者肺功能严重受损,因而最终脱离呼吸机后无法自主呼吸而死亡。

这种逆行EVT是常规顺行EVT的有效替代手段[,对于一些血管重度狭窄以及动脉夹层需要行EVT的患者都是一个理想的替代方案,甚至对于下肢血管病变患者的治疗也曾有案例报道。由于手术原因引起的这种医源性夹层给再次EVT增加了难度,这时可以考虑这种逆行EVT联合股动脉入路,能达到事半功倍的效果,但对于这种替代治疗方式目前尚缺乏相关研究,相关报道也较少,其有效性及安全性有待进一步研究。

来源:曾静,曾春.逆行血管内支架治疗主动脉夹层所致颈动脉夹层1例[J].四川医学,2024,45(06):690-693.