枕骨斜坡动脉瘤样骨囊肿一例并文献复习

作者:林锦荣,许新科,李军亮,袁宏耀,陈程,李方成,广州市妇女儿童医疗中心神经外科

动脉瘤 样骨囊肿(aneurysmal bone cysts,ABCs)是一种充满血性囊腔的良性骨肿瘤

样骨囊肿(aneurysmal bone cysts,ABCs)是一种充满血性囊腔的良性骨肿瘤 ,多发生于长骨,发生于颅骨的ABCs十分罕见。本研究回顾性分析广州市妇女儿童医疗中心2018年11月年收治的1例发生于枕骨斜坡的ABCs患者的临床资料,并结合相关文献复习,以期为该病的临床诊治提供参考。现报告如下。

,多发生于长骨,发生于颅骨的ABCs十分罕见。本研究回顾性分析广州市妇女儿童医疗中心2018年11月年收治的1例发生于枕骨斜坡的ABCs患者的临床资料,并结合相关文献复习,以期为该病的临床诊治提供参考。现报告如下。

1. 临床资料

患儿男,13岁。因“颈部疼痛2个月,吞咽困难 1个月”于2018年11月入院。入院查体提示咽反射正常,无神经系统阳性体征。入院后颅脑核磁共振成像

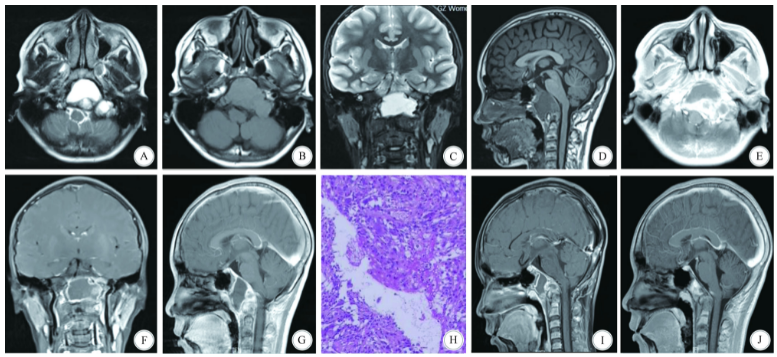

1个月”于2018年11月入院。入院查体提示咽反射正常,无神经系统阳性体征。入院后颅脑核磁共振成像 (magnetic resonance imaging,MRI)增强检查示,枕骨斜坡内见一不规则形囊状影,囊壁厚薄不均,内可见多发液-液平面,近左侧后方呈分叶状及多房分隔状,T1WI呈低信号、T2WI呈高信号、T2WI-Flair呈低信号,最大径线约31.3 mm×48.6 mm×38.3 mm,向下推压腺样体使鼻咽腔及口咽腔变窄,向前未突破蝶窦,向上及向后未突破枕骨斜坡内板,边缘光滑清楚;增强扫描该病灶呈囊壁强化,部分呈分隔样强化(图1A-G)。

(magnetic resonance imaging,MRI)增强检查示,枕骨斜坡内见一不规则形囊状影,囊壁厚薄不均,内可见多发液-液平面,近左侧后方呈分叶状及多房分隔状,T1WI呈低信号、T2WI呈高信号、T2WI-Flair呈低信号,最大径线约31.3 mm×48.6 mm×38.3 mm,向下推压腺样体使鼻咽腔及口咽腔变窄,向前未突破蝶窦,向上及向后未突破枕骨斜坡内板,边缘光滑清楚;增强扫描该病灶呈囊壁强化,部分呈分隔样强化(图1A-G)。

入院完善检查排除手术禁忌后,行显微镜下经口腔咽后壁入路斜坡肿瘤切除术。术中取仰卧位,以口腔撑开器暴露术区,在神经导航系统辅助下定位咽后壁切口。于悬雍垂右侧纵行切开软腭至斜坡腹侧,见斜坡腹侧一囊性肿物,未见正常骨皮质。切开肿物囊壁后见黄色液体流出,于瘤内分块全切肿瘤。术中见肿瘤侵犯斜坡背侧骨质,未侵犯硬脑膜。

术后病理示,送检组织镜下见纤维囊壁样组织,为梭形细胞组成,无明显异形性,其中散在反应性骨组织,局灶多量破骨样巨细胞,囊腔中可见红细胞,符合ABCs(图1H)。病理标本未行免疫组化检查。术后复查颅脑MRI提示未见肿瘤残留征象。术后4个月及20个月复查颅脑MRI未见肿瘤复发(图1I-J),患者疼痛及吞咽困难症状消除,无并发症发生。

图1 13岁男性患儿手术前后影像学结果及病理学检查结果。A-D:MRI平扫示枕骨斜坡内囊状影,T2WI呈高信号,T1WI呈低信号,其内见多发液-液平面,口咽腔受压变窄; E-G:MRI增强示病灶呈囊壁强化, 部分呈分隔样强化; H:病理玻片符合动脉瘤样骨囊肿(HE染色,×100);I-J:术后4个月及20个月复查MRI未见肿瘤复发征象

2. 讨 论

ABCs最早由Jaffe和Lichtenstein在1942年描述并命名,其发病率约为1.4%~3.2%,占所有原发骨肿瘤的9.1%。该病的平均发病年龄为18.4岁,80%患者发病年龄低于20岁,女性发病略多于男性。ABCs以快速局灶性侵袭性生长为特征,其好发部位为长骨的干骺端、脊柱和骨盆。仅2%~6% ABCs发生于颅颌面骨,其中最常见为下颌骨、颞骨和枕骨,Rehman等的系统综述指出颅颌面骨ABCs约11%发生于枕骨。本研究搜索相关文献并未发现原发且仅局限于枕骨斜坡的ABCs病例报道。

ABCs的发病机制目前尚不明确,但多数学者认为其成因是骨质内的血管畸形。在病因学上,ABCs可分为原发性、继发性及外伤性三类。原发性ABCs最为常见,约占所有ABCs的70%,本病例属于原发性ABCs。23%~32%的ABCs则继发于其他骨病变,如骨巨细胞瘤 、骨纤维发育不良、成骨细胞瘤、成软骨细胞瘤、软骨黏液样纤维瘤、非骨化性纤维瘤等,其中以骨巨细胞瘤最为常见。

、骨纤维发育不良、成骨细胞瘤、成软骨细胞瘤、软骨黏液样纤维瘤、非骨化性纤维瘤等,其中以骨巨细胞瘤最为常见。

有研究认为,基因转位所导致的位于17p13的泛素特异性蛋白酶USP6基因表达上调是ABCs的驱动因素,其中报道较多的基因转位为t(16,17)(q22,p13)。此基因转位可通过转录核因子(nuclear factor-kappa B,NF-κB)诱导基质金属蛋白酶(matrix metalloproteinase,MMP)活性增强,而MMP可降解细胞外基质成分,从而导致ABCs的生长和扩张。部分学者认为上述机制参与了原发性ABCs的发生,而对于继发性ABCs,目前尚未发现明确的基因转位或遗传变异。

ABCs的临床表现与发病部位密切相关。发生于脊柱、骨盆、足部和手部的患者可有局部肿痛、病理性骨折 及脊髓压迫导致的神经功能缺损,累及骨骺生长板的病灶可引起肢体畸形及肢体不等长,发生于颅颌面骨的ABCs患者还可有头痛

及脊髓压迫导致的神经功能缺损,累及骨骺生长板的病灶可引起肢体畸形及肢体不等长,发生于颅颌面骨的ABCs患者还可有头痛 、视力

、视力 下降、听力下降。本病例以颈部疼痛及吞咽困难为主诉,前者为常见症状,与文献报道符合,而后者则较为罕见,为病灶在枕骨斜坡内呈膨胀性生长压迫口咽部所致。

下降、听力下降。本病例以颈部疼痛及吞咽困难为主诉,前者为常见症状,与文献报道符合,而后者则较为罕见,为病灶在枕骨斜坡内呈膨胀性生长压迫口咽部所致。

ABCs既不是动脉瘤也不是真性囊肿,其无内衬的内皮细胞层。ABCs病灶呈膨胀性生长,内含充满血性液体的空腔,空腔内覆有增生活跃的成纤维细胞、多核巨细胞及骨小梁。在X光平片上,典型的ABCs病灶表现为偏心的透X光的囊性病灶,边界清晰,由一薄层骨皮质包绕。病灶内的骨小梁使其呈多囊性改变,称为“皂泡样改变”。如X光平片不能明确诊断,需行计算机断层扫描(computer tomography,CT)或MRI检查。

Mahnken等的研究发现,MRI联合X光平片可提高ABCs诊断的敏感性和特异性;MRI可清晰显示囊内的分隔、病灶的局部张力 、周围的水肿

、周围的水肿 以及囊腔内特征性的液-液平面,后者是不同密度的血性液体层层叠加形成的影像学改变。本研究的MRI表现与文献报道典型的ABCs影像学特征基本符合。

以及囊腔内特征性的液-液平面,后者是不同密度的血性液体层层叠加形成的影像学改变。本研究的MRI表现与文献报道典型的ABCs影像学特征基本符合。

值得注意的是,以上提到的“皂泡样改变”和液-液平面不是ABCs所特有的影像学特征,其他骨质病变如单房性骨囊肿、骨巨细胞瘤、成骨细胞瘤、毛细血管扩张性骨肉瘤 均可有以上特征。组织病理学仍是诊断ABCs的金标准,美国骨科医师学会推荐开放手术活检。有部分学者采取细针抽吸活检的方法诊断ABCs,但Creager等的研究指出该方法诊断ABCs缺乏特异性。

均可有以上特征。组织病理学仍是诊断ABCs的金标准,美国骨科医师学会推荐开放手术活检。有部分学者采取细针抽吸活检的方法诊断ABCs,但Creager等的研究指出该方法诊断ABCs缺乏特异性。

ABCs的治疗目的包括抑制病灶的生长、缓解疼痛症状、预防病理性骨折及减少复发率。ABCs治疗的主要手段为外科手术,包括病灶刮除术、病灶刮除联合植骨术及整体切除术三种,如病灶累及脊柱,必要时需行脊柱固定术。目前应用最为广泛的手术方式为瘤内病灶刮除术。文献报道ABCs行整体切除术的术后复发率为12%,而次全切除术的术后复发率则>50%。

虽然整体切除术的术后复发率较低,但其发生术后并发症的风险也相应增加,如术后疼痛 、肢体不等长及肌无力。因此目前该方法主要应用于其他方式治疗效果不佳的病例以及不影响术后生理功能的病例。部分学者采用放疗的方法治疗ABCs,应用于复发病例、无法行外科手术的病例及术后辅助放疗,但其有诱发骨肉瘤及脊柱畸形的风险。

、肢体不等长及肌无力。因此目前该方法主要应用于其他方式治疗效果不佳的病例以及不影响术后生理功能的病例。部分学者采用放疗的方法治疗ABCs,应用于复发病例、无法行外科手术的病例及术后辅助放疗,但其有诱发骨肉瘤及脊柱畸形的风险。

Zhu等的回顾性分析指出,单用放疗或外科手术联合术后放疗均可使患者获得良好预后;在其研究中12例患者随访3~36年,均无复发或并发症发生。为了降低ABCs患者外科手术后的复发率,有学者提出术中使用高速磨钻磨除周围骨质、氩气刀电凝器凝固周围骨质或聚甲基丙烯酸甲酯填充空腔的方法,但不同中心的研究结论并不一致。有研究采用液氮术中灌洗的方法治疗ABCs,其报道的复发率分别为4%,3.7%,5%;但术中液氮技术并未普及,且文献报道其治疗ABCs发生术后骨折及皮肤坏死感染的风险分别高达14%和8%。结合以上文献分析,目前尚未有安全可靠的方法降低外科手术切除ABCs病灶的术后复发率。

近年来,部分学者开始采用经皮局部硬化剂注射及经皮局部硬化剂注射联合经动脉血管内栓塞的方法治疗非颅颌面骨的ABCs,以此避免外科手术的围术期并发症,对于位于骨盆的深部病灶其优势更显著。但以上两种方法相对繁琐,治疗前需穿刺活检,明确诊断后多需采用多疗程序贯治疗,部分患者需接受多达11次硬化剂注射,且治疗无效的患者最终仍需接受外科手术。而经动脉血管内栓塞可减少病灶的血供,降低外科手术的出血风险,但并不适用于所有病例,因部分病例并无明确的供血动脉或供血动脉为重要功能血管。

Shaikh等回顾性分析了27例非颅颌面骨ABCs患者,其中20例患者接受局部硬化剂注射治疗(十四烷硫酸钠、乙醇、多西环素 的单药注射或联合注射),7例患者联合使用经动脉血管栓塞治疗,21例(77.8%)患者病灶消失或显著缩小,6例(22.2%)仍需行外科手术。在Brosjö等的回顾性研究中,38例非颅颌面骨ABCs患者接受聚多卡醇

的单药注射或联合注射),7例患者联合使用经动脉血管栓塞治疗,21例(77.8%)患者病灶消失或显著缩小,6例(22.2%)仍需行外科手术。在Brosjö等的回顾性研究中,38例非颅颌面骨ABCs患者接受聚多卡醇 局部注射治疗,37例(97.4%)患者达到治愈效果(影像学提示病灶完全硬化及临床症状消失),1例(0.6%)患者治疗无效需接受外科手术。

局部注射治疗,37例(97.4%)患者达到治愈效果(影像学提示病灶完全硬化及临床症状消失),1例(0.6%)患者治疗无效需接受外科手术。

Varshney等的随机对照试验也发现,聚多卡醇硬化剂注射的治愈率(93.3%)高于瘤内病灶刮除术(84.8%),但差异不具有统计学意义。少数学者提出用双膦酸盐或地诺单抗的方法治疗非颅颌面骨的ABCs,可抑制肿瘤生长,缓解疼痛症状,但药物的副作用也是不可忽略的。双膦酸盐和地诺单抗可引起下颌骨骨质坏死,有研究发现地诺单抗可引起感染、湿疹 及低钙血症

及低钙血症 。

。

因ABCs仅有2%~6%发生于颅颌面骨,以上文献中提到的ABCs的治疗及疗效均是针对非颅颌面骨的ABCs。对于颅颌面骨ABCs的治疗文献报道较少,多数学者仅采用外科手术而未使用以上其他治疗手段。Rehman等纳入了127例发生于颅颌面骨的ABCs患者,所有的患者均采用外科手术治疗,其中仅1例(0.7%)患者接受了术后辅助放疗。127例患者治疗前的症状主要为无痛性包块、疼痛性包块及头痛,治疗后平均随访时间17.4个月,121例(95.3%)症状消失且无复发,仅4例(3.1%)出现病灶复发(平均随访时间5.4个月)。本研究亦单纯采用外科手术切除治疗,术后随访20个月未见病灶复发或术后并发症,患者术前的颈部疼痛及吞咽困难症状消除。

可见,外科手术切除病灶是治疗颅颌面骨ABCs的安全有效的方法。本研究仅为个案分析,而既往文献中有关ABCs的治疗大多为回顾性分析,缺乏高质量的前瞻性随机对照临床试验。因此,对于ABCs的最佳治疗方式的选择,仍有待进一步研究。

3. 结论

外科手术是治疗ABCs的主要方式,对外科手术难以进行的,如发生于坐骨的ABCs,可首选经皮局部硬化剂注射治疗;对于发生于颅颌面骨的ABCs建议首选外科手术;而对于发生于其他部位的ABCs,临床医生应根据自身经验、所在单位条件、患者病情和意愿选择最佳治疗方式。

本研究报道了一例原发且仅局限于枕骨斜坡的ABCs,其发病部位十分罕见,笔者搜索文献未发现相似的病例。因患者有局部疼痛及局部压迫症状且病灶位置毗邻脑干,本研究采取了外科手术的方法治疗患者。术后患者症状消失,随访20个月未见病灶复发。因此,对于原发于枕骨斜坡的ABCs患者,本研究认为单纯外科手术是安全且有效的治疗方法。

来源:林锦荣,许新科,李军亮,等.枕骨斜坡动脉瘤样骨囊肿一例并文献复习[J].临床神经外科杂志,2024,21(03):345-348.