骨性Ⅱ类伴埋伏牙双期矫正病例1例

作者:郭凯,马浩杰,潍坊医学院口腔医学院;韩欣颖,刘丽娟,杨芳红,潍坊市人民医院口腔正畸科

骨性Ⅱ类错畸形是一种较为常见的口腔颌面畸形,其主要发病机制可能是下颌发育不足、上颌发育过度或二者兼有,但大部分原因可能是下颌骨发育不足或位置后移。处在生长发育期的青少年骨骼畸形可以通过功能矫治进行早期干预,来改变异常的肌肉形态,消除不良的口腔习惯,改善面型及心理异常,促进正常的生长和发育。我们报道1例严重骨性Ⅱ类畸形并伴有埋伏阻生牙的错畸形病人,旨在通过早期矫正避免或减少此类患者成年后正颌手术的可能性,并在早期改善患者的容貌和咬合关系,提升患者的自信心和生活质量。

1. 病例报告

1.1 一般资料

患者男性,11岁,主诉:嘴凸,闭嘴困难,牙齿不齐,要求矫治。既往体健,否认重大外伤史,否认过敏史,有咬唇不良习惯,其母亲有类似错牙合畸形。

1.2 临床检查

1.2.1 颜面观

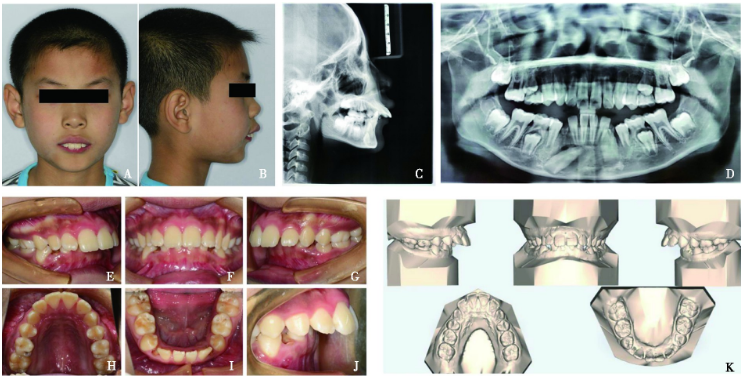

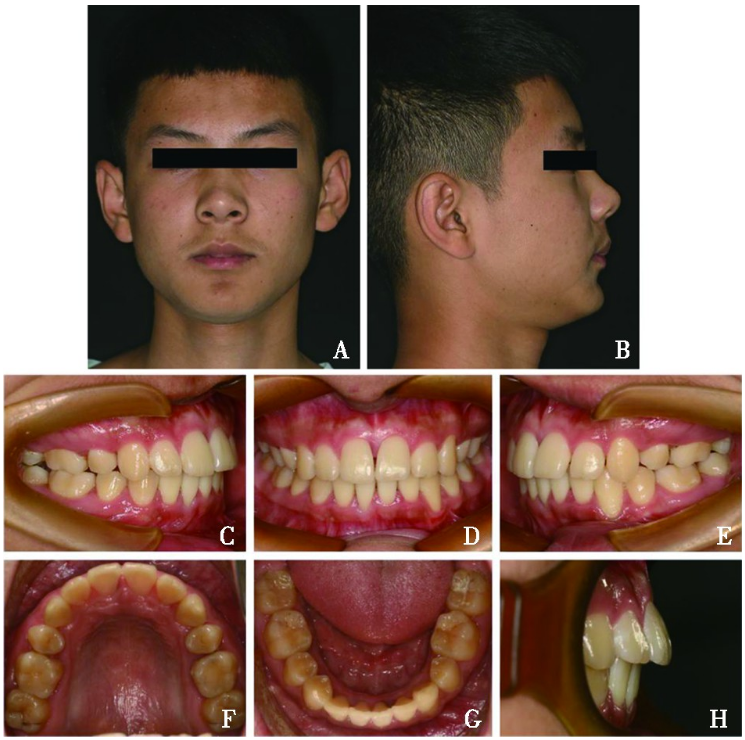

①正面观:患者面部略不对称,右侧脸部大于左侧,开唇露齿,面下1/3高度减小(图1A);②侧面观:凸面型,下颌后缩(图1B)。

1.2.2 关节检查

双侧颞下颌关节无弹响,开口度正常,开口型垂直向下。

1.2.3 口内检查

①替牙列;②上中线可,下中线左偏 1 mm; ③前牙Ⅲ度深覆,Ⅲ度深覆盖;④双侧磨牙完全远中关系;⑤下牙列Ⅲ度拥挤;⑥55、65、75、83、85未脱落,33、43未萌出,萌出间隙不足。口内检查见图 1E~J。

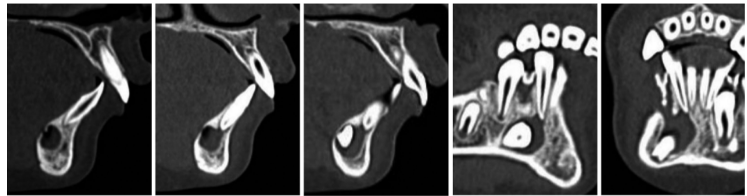

1.2.4 影像学检查

①曲面断层片示:15、25、33、35、45存在,18、28、38、48牙胚存在(图1D),43低位近中舌侧阻生,且冠部囊肿累及42根尖(图2);②头颅侧位片示:上前牙唇倾,下颌后缩,平均生长型(图1C);③头影测量数据:SNA角:80.4°,SNB角:73.6°,ANB角:6.8°,Wits: 7.3 mm, SN-MP角:36.13°,Ptm-A:43.44 mm, Go-Pog: 62.2 mm, U1-SN角:111.4°,L1-MP角:93.73°,腺样体厚/鼻咽腔宽(A/N):0.45。

1.2.5 模型分析

治疗前模型检查分析(图1K)如下。①Spee曲深:5.0 mm; ②下颌间隙拥挤度:10 mm; ③牙弓宽度分析如下。UW1(3—3):34.0 mm、UW2(4—4):38.0 mm、UW3(6—6):46.0 mm; LW1(3—3):25.5 mm、LW2(4—4):30.5 mm、LW3(6—6):42.0 mm; ④上颌6—6腭尖:40.0 mm, 下颌6—6中央窝:40.0 mm; ⑤下颌6FA点到WALA嵴:3 mm, 下颌6中央窝到FA点:7.0 mm。

图1 治疗前患者检查情况。A: 正面像;B:侧面像;C:头颅侧位X线片;D:曲面体层X线片;E:右侧咬合像;F:正面咬合像;G:左侧咬合像;H:上颌牙列像;I:下颌牙列像;J:覆覆盖像;K:术前模型。

图2 右下尖牙CT影像

1.3 诊断

①骨性Ⅱ类畸形,下颌发育不足;②安氏Ⅱ类1分类错;③43埋伏牙。

1.4 治疗目标

①改善矢状向上下颌骨位置关系;②改善磨牙关系至中性;③整平上下颌牙列,纠正前牙深覆、深覆盖;④解决开唇露齿,改善正面、侧貌美观。

1.5 治疗计划

①方案一:双期矫正,一期应用Twin-Block矫治器功能矫形治疗;二期减数治疗并应用直丝弓矫治技术排齐整平上下牙弓,建立正常咬合关系。②方案二:成年期间正畸-正颌联合治疗。

由于本病例患者处于生长发育高峰期CVS3期,建议通过早期矫治改善颌骨畸形,尽量避免成年后手术治疗的可能性,患者知情同意,要求采用方案一。

1.6 治疗过程

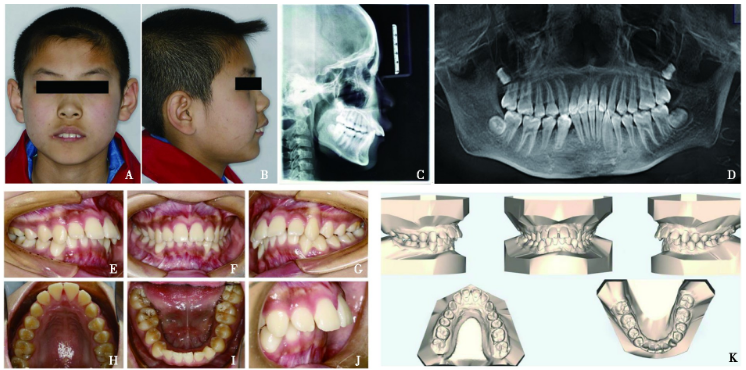

患者进行口腔治疗前转耳鼻喉会诊,未见扁桃体和腺样体明显增大。经颌面外科会诊,建议拔除43,一期术前拔除43。应用Twin-Block矫治器矫形治疗,疗程1年,导下颌向前效果显著,下颌后缩明显改善。一期术后面相、X线片、口内检查见图3A~J,模型检查分析如下(图3K)。Spee曲深:5.0 mm。下颌间隙拥挤度10 mm。牙弓宽度分析如下。UW1(3—3):34.0 mm、UW2(4—4):38.0 mm、UW3(6—6):46.0 mm; LW1(3—3):27.5 mm、LW2(4—4):33.5 mm、LW3(6—6):42.0 mm; 上颌6—6腭尖40.0 mm, 下颌6—6中央窝40.0 mm。下颌6FA点到WALA嵴3 mm, 下颌6中央窝到FA点为7.0 mm。

图3 一期治疗结束后患者检查情况。A: 正面像;B:侧面像;C:头颅侧位X线片;D:曲面体层X线片;E:右侧咬合像;F:正面咬合像;G:左侧咬合像;H:上颌牙列像;I:下颌牙列像;J:覆覆盖像;K:一期术后模型。

二期术前拔除14、24、35,应用直丝弓矫治技术按正常弓丝顺序排齐整平上下牙弓,配合颌间牵引,关闭拔牙间隙。改善上下牙弓形态,建立磨牙中性关系,精细调整,疗程2年。

矫正结束后戴用保持器,建议长期保持,定期复诊;观察18、28、38、48萌出情况,需要时对症治疗。

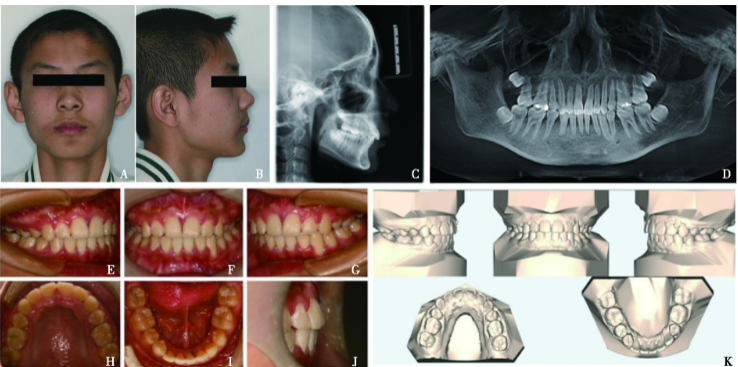

1.7 治疗结果

整个治疗过程3年,矫治结束开唇露齿解决,下颌后缩改善,侧貌趋向直面型(图4A~B)。左右颞下颌关节无弹响、疼痛及杂音,开口度正常,开口型垂直向下。口内检查示前牙覆覆盖基本正常,上牙轴正常,由于患者为代偿治疗,下颌前牙略唇倾,双侧第一磨牙及尖牙均为中性关系,牙齿排列整齐,上下颌牙弓弧度正常,口腔卫生较好且牙龈颜色正常(图4E~J)。

曲面体层 X 线片显示,矫治后牙根平行度良好,牙根未见明显吸收,牙槽骨无明显异常(图4D)。治疗后头颅侧位定位片显示骨性Ⅱ类改善(图4C)。治疗后模型检查分析如下(图4K)。Spee曲深:2.0 mm。牙弓宽度分析:UW1(3—3):40.0 mm、UW2(4—4):43.0 mm、UW3(6—6):48.0 mm; LW1(3—3):28.0 mm、LW2(4—4):34.0 mm、LW3(6—6):43.0 mm; 上颌6—6腭尖43.0 mm, 下颌6—6中央窝43.0 mm。下颌6FA点到WALA嵴1.5 mm, 下颌6中央窝到FA点为5.0 mm。

图4 治疗后患者检查情况。A: 正面像;B:侧面像;C:头颅侧位X线片;D:曲面体层X线片;E:右侧咬合像;F:正面咬合像;G:左侧咬合像;H:上颌牙列像;I:下颌牙列像;J:覆覆盖像;K:治疗后模型。

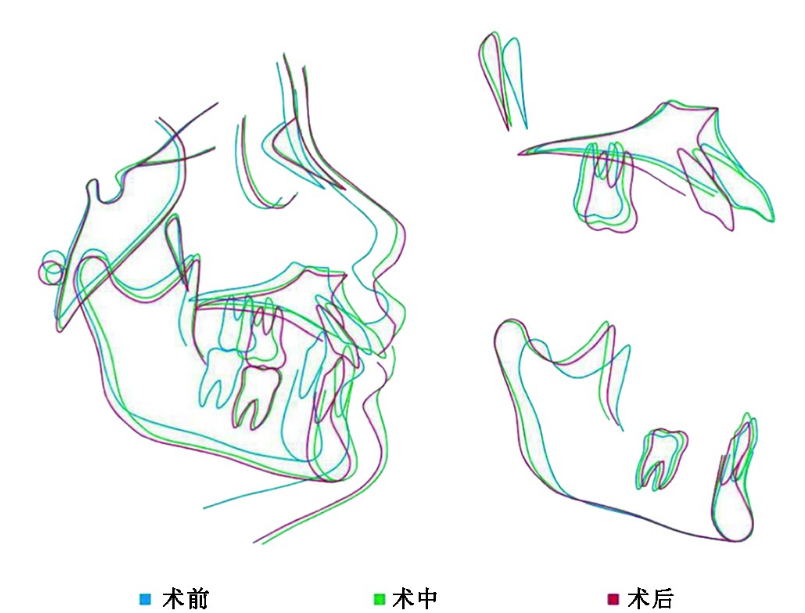

图5 术前、术中、术后头颅侧位X线片轮廓重叠对比

1.8 随访

治疗结束后2年随访,疗效稳定,患者比较满意(图6)。

图6 患者2年后随访。A: 正面像;B:侧面像;C:右侧咬合像;D:正面咬合像;E:左侧咬合像;F:上颌牙列像;G:下颌牙列像;H:覆覆盖像。

2. 讨论

针对生长发育期骨性Ⅱ类畸形的治疗,双期矫正通常能够取得良好的治疗效果。有研究表明加唇弓的Twin-Block矫治器可以改善上前牙唇倾。然而本病例一期治疗后,上前牙轻度唇倾并且出现了散在间隙,这可能与患者上下前牙不能完全闭合以及治疗期间未施加唇弓约束有关。此外,苑迎娇等对18例患者应用Twin-Block矫治器进行研究治疗结束后,发现下前牙发生了轻度唇倾。而本病例一期治疗后下前牙出现了舌倾,这可能与右下埋伏尖牙拔除、左下尖牙萌出挤压、切牙向右下区移动等因素有关。

骨性Ⅱ类代偿治疗的患者可以在适当的范围内通过上前牙舌倾、下前牙唇倾来改善患者的覆盖情况。本病例在二期治疗中,通过掩饰性拔牙矫治,下前牙轻度唇倾代偿,上前牙内收,各牙性指标基本达到正常值。

在考虑是否需要拔除尖牙时,正畸医生需全面评估替代缺失尖牙的可行性。因该患者存在上前牙唇倾、上唇外凸和下颌牙列Ⅲ度拥挤的情况,治疗方案倾向于拔牙矫治;其次,43低位舌侧阻生,冠部伴有囊肿,已累及42根尖,通过牵引进行矫正的难度大,甚至可能导致42牙根吸收,同时也存在着颌骨囊性病变累及到健康牙的风险、治疗结果的不确定性和治疗时间延长等问题;综合考虑到以上因素,我们最终在家属的知情同意下选择了治疗风险较低的方式,拔除43,前移前磨牙代替尖牙。

目前,对生长发育期骨性Ⅱ类患者是否应选择功能矫治器进行双期矫治尚存在争议。一些学者认为,功能矫治器对下颌骨的生长并没有显著的促进作用;还有学者认为,功能矫治器对牙和牙槽骨的矫治是有效的,但对骨性的影响微乎其微。但是也有许多学者认为功能矫治器进行早期矫正可以产生明显的骨性和牙性效应,引导上下颌骨的正常生长,纠正错畸形。

本病例治疗前正处于CVS3期生长发育高峰期,经分析上颌相对颅底基本正常,下颌相对颅底位置靠后、下颌后缩。治疗目标在于改变下颌的矢状向关系,一期结束后分析发现下颌体长度有所增加。Elfeky等研究表明,Twin-Block矫治器能通过咬合重建适度地前导下颌,改变原有的位,触发神经、肌反射,促进下颌向前生长。Zreaqat等研究证实,应用Twin-Block矫治器治疗后SNB显著增加,前牙覆盖减少。

本病例经过双期矫正,患者的SNB显著增加、下颌后缩得到了明显改善、A点也得到了较好的控制,患者侧貌改善明显。在垂直方向上,矫正结束后患者的下面高比全面高相对之前变化不大,这可能与患者为均角偏高者相关。有研究指出对于生长发育期的安氏Ⅱ1患者,在使用功能矫治器治疗过程中,下颌升支及下颌体长度的发育上,低角患者优于高角患者。

然而,除了Twin-Block矫治器对下颌骨发育的促进作用外,下颌骨三维方向的自然生长也是一个不可忽视的因素。由于在正常的生长过程中,下颌骨的发育较上颌骨持续时间长,而骨性Ⅱ类患者可能是由于咬合关系的限制导致了下颌骨的生长受阻,进而引起下颌后缩。当打开咬合,建立Ⅰ类咬合后,可以充分利用下颌骨自身的生长潜力,达到理想的治疗目标。因此,本病例患者能取得良好的治疗效果,除了考虑Twin-Block矫治器的使用,还需要综合考虑治疗时机、方式,以及生长发育的整体趋势。

本患者的会厌谷-下咽壁距(V-LPW)和后气道间隙(TB-TPPW)在治疗后明显增宽,腺样体厚/鼻咽腔宽(A/N)在治疗后明显减小,有助于增加通气量。这与有学者的研究结果一致。Jugé等认为下颌骨的前移扩大了口腔空间,增加了舌头的活动范围,舌根也向前移动以拉紧上颌壁和咽壁,减少了口咽上呼吸道塌陷的可能性,从而改善了通气质量。

Yue等应用Twin-Block功能矫治器治疗下颌后缩患者时发现,治疗后上气道的总体积及腭咽、舌咽、喉咽等体积均增大,呼吸功能得到改善。本病例中,患者11岁,在为期3年的治疗后,腺样体厚/鼻咽腔宽(A/N)逐渐减小,这一变化除了可以归因Twin-Block矫治器前导下颌、舌体前伸导致了鼻咽腔的扩张外,还可能与腺样体的生理性退化有关。

李娜君等纳入31例安氏Ⅱ1患者,通过Twin-Block矫治后髁突向后、向上生长,且增加了髁突体积和髁间距。Nindra等研究30例生长发育期安氏Ⅱ1患者,发现行功能矫治后髁突高度和体积明显增加,并且关节窝和髁突的相对位置无明显变化。Elfeky等研究也发现,应用Twin-Block矫治器后患者关节发生改建,髁突有新骨沉积,高度增加。本病例经过治疗后,髁突后斜面明显变粗、髁突体积变大,与以往研究相同,但是该结果还需考虑生长发育的协同因素。

针对该病例,我们在患者生长发育高峰期,成功地对该患者错进行了纠正,改善了上下颌骨的矢状向关系。在治疗的第二阶段,考虑到患者上前牙仍然存在严重的唇倾,下颌重度拥挤,以及右下阻生尖牙拔除引起的下颌中线右偏等问题,我们采取了减数治疗策略。最终,治疗效果在正面和侧面的容貌美观方面达到了预期,咬合关系得到较好的改善。然而,值得注意的是,早期矫正治疗方案的选择应当充分考虑患者的个体情况,最大限度地利用患者自身的生长发育潜力,把握好适应证,制定出更为个性化的治疗方案。

来源:郭凯,韩欣颖,马浩杰,等.骨性Ⅱ类伴埋伏牙双期矫正病例1例[J].口腔医学,2024,44(05):338-343.