原发性后纵隔血管脂肪瘤1例

作者:李安,王敬忠,吴永娟,湖北文理学院附属医院襄阳市中心医院放射介入科

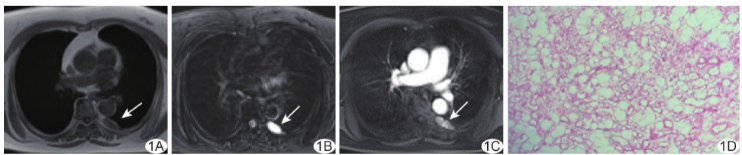

患者女,66岁,持续性背部隐痛1月余;既往体健。查体及实验室检查未见明显异常。胸部MRI :后纵隔偏左4.8 cm×2.5 cm×1.7 cm肿块,边界清晰,T1WI呈中心低信号、边缘等-稍高信号(图1A),反相位T1WI信号减低,脂肪抑制T2WI呈高信号(图1B);增强扫描动脉期肿块明显不均匀强化(图1C),延迟期中央强化增强;考虑为神经鞘瘤或海绵状血管瘤

:后纵隔偏左4.8 cm×2.5 cm×1.7 cm肿块,边界清晰,T1WI呈中心低信号、边缘等-稍高信号(图1A),反相位T1WI信号减低,脂肪抑制T2WI呈高信号(图1B);增强扫描动脉期肿块明显不均匀强化(图1C),延迟期中央强化增强;考虑为神经鞘瘤或海绵状血管瘤 。

。

行胸腔镜下纵隔肿物切除术,术中见肿物位于第5~6肋间隙水平脊柱左旁,表面血管丰富。术后病理:光镜下见成熟脂肪细胞,毛细血管不均匀分布于其内(图1D);免疫组织化学:AE1/AE3(-),CD34(+),CD31(+),HMB45(-),S-100(少许+),SMA(+),Ki-67(1%+),D2-40(-)。病理诊断:(后纵隔)血管脂肪瘤。本例报道经医院伦理委员会批准(2024-021)。

图1 原发性后纵隔血管脂肪瘤。A.胸部轴位MR T1WI;B.胸部轴位MR脂肪抑制T2WI;C.胸部轴位MR动脉期T1WI;D.病理图(HE,×100)(箭示病灶)

讨论

血管脂肪瘤为良性肿瘤,好发于皮下组织和肌肉,由成熟脂肪组织及毛细血管组成;其MRI表现随瘤内成分不同而变化:脂肪多而血管少时,T1WI及T2WI均呈较高信号,脂肪抑制序列呈低信号,增强扫描肿瘤强化不明显;脂肪少而血管多时呈T1WI等-稍高信号、T2WI高信号,脂肪抑制序列信号无明显衰减,增强后肿瘤不均匀明显强化。

本例原发性后纵隔血管脂肪瘤较为罕见,T1WI呈等-稍高信号,脂肪抑制T2WI呈高信号,增强后病灶不均匀明显强化,提示其内脂肪含量少而血管较多,术中出血风险较高。

鉴别诊断:(1)神经鞘瘤,多边界清晰而呈“哑铃状”,常伴椎间孔扩大,易囊变、坏死,呈T1WI等-低信号、T2WI等-高混杂信号,增强后实性部分明显强化而囊变坏死区无强化;(2)海绵状血管瘤,畸形引流静脉为其特征性表现,部分可见肿物内静脉石及流空血管影,呈T1WI稍低信号、T2WI稍高信号、脂肪抑制T2WI更高信号,增强扫描呈渐进性向心性填充式强化。术前MR检查可为临床制定诊疗方案提供增量信息。确诊有赖病理学检查。

来源:李安,王敬忠,吴永娟.原发性后纵隔血管脂肪瘤1例[J].中国介入影像与治疗学,2024,21(04):251.