第一恒磨牙阻生伴冠内病损1例

作者:唐明娜,张馨予,隋小玲,滨州医学院附属烟台口腔医院儿童口腔科

萌出前牙冠内病损是未萌(或部分萌出)的恒牙牙冠部的缺陷,通常无症状,X线上偶然发现。好发于第一和第二恒磨牙,阻生的牙齿和延迟萌出的牙齿患有该病损的风险增加。该文报告1例阻生恒磨牙萌出前牙冠内病损,伴发牙根发育畸形。

1.病例报告

患儿,姜某,男,8岁,患儿家长述患儿右下后牙未萌2年,来诊。临床检查:混合牙列,46牙口内未见,16、26、36牙已萌出;正中咬合时,21牙反牙合(图1)。

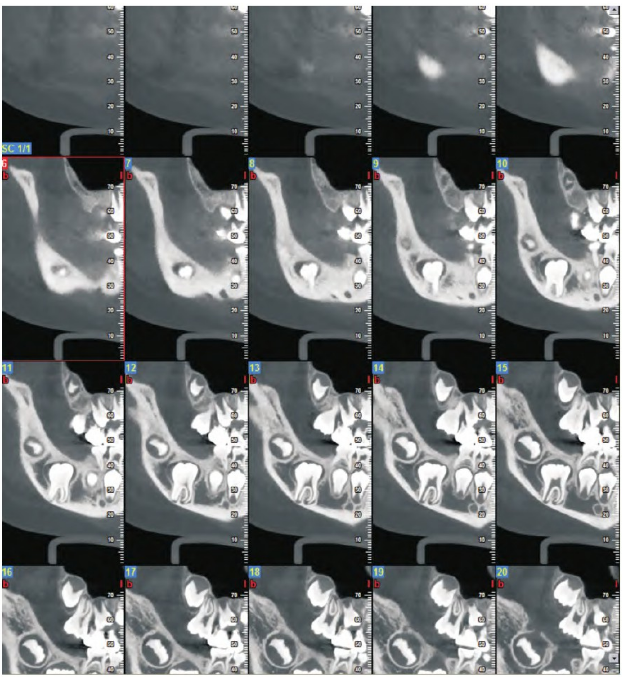

图1 术前CBCT术前口内照。影像学检查:CBCT示46牙垂直低位阻生,根尖位于下颌皮质骨边缘,牙冠颈部见低密度影像包绕。牙冠牙合方颊侧见骨皮质高密度影像,牙冠牙合方舌侧见骨皮质吸收影像。牙冠近中牙本质内见圆形低密度影像近髓。牙根部分弯曲(图2)。

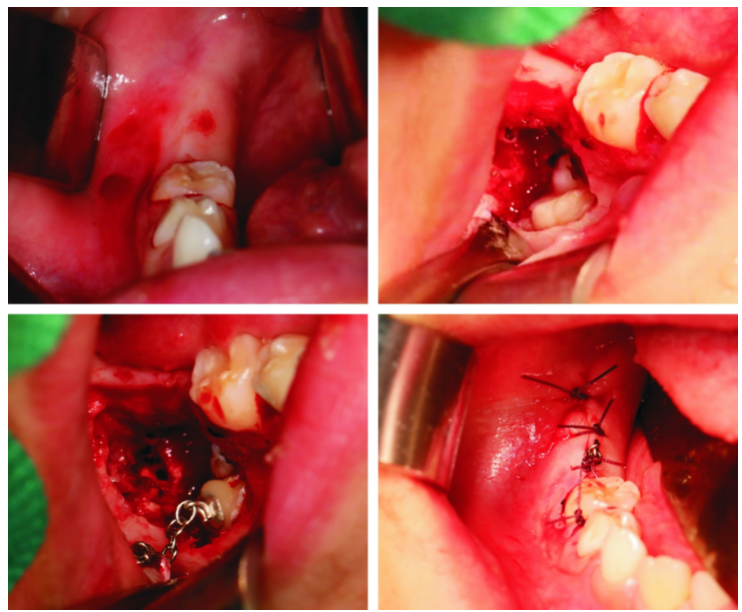

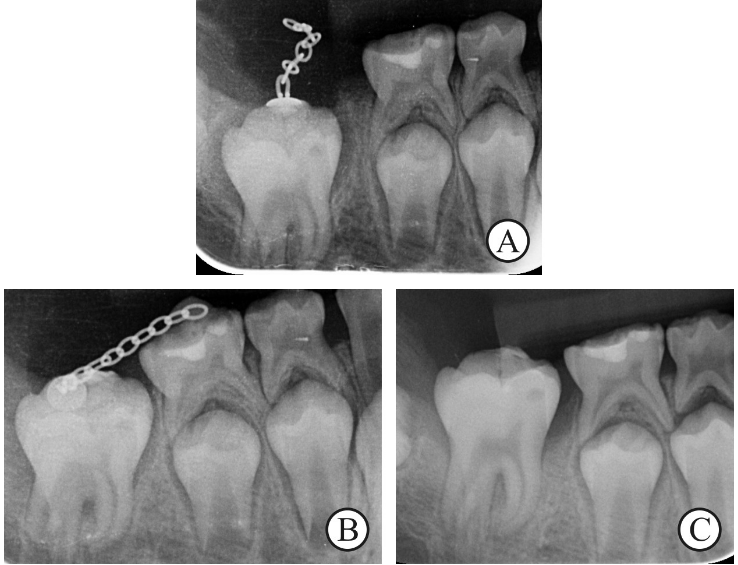

诊断:46牙阻生;含牙囊肿待查;萌出前冠内病损;错牙合畸形。治疗计划:46牙开窗助萌(粘接牵引装置),待萌出后进行充填治疗。处置:全麻下行46牙的开窗助萌手术(图3)。术后3个月复查:46未萌,颊舌侧无膨隆,根尖片示:较前有萌出迹象;术后5个月复查根尖片示:46牙萌出大致第二乳磨牙颈部位置(图4A,4B)。术后7个月复查,46牙已牵引至牙冠完全暴露,拆除牵引装置,观察46继续自然萌出(图4C,图5)。

图2 术前CBCT影像学检查

图3 术中口内照

图4 术后复查根尖片。注:A:术后3个月;B:术后5个月;C:术后7个月

图5 术后7个月口内照

2.讨 论

萌出前冠内病损,又叫萌出前龋,是未萌(或部分萌出)的恒牙牙冠部的缺陷,好发于第一和第二恒磨牙,阻生和延迟萌出的牙齿患病率增加。该病病因尚不清楚,推测有邻牙易位、萌出过程中受到挤压、先行乳牙有慢性根尖周炎、龋病 、牙本质发育不全、釉基质未矿化和吸收、原发性外吸收等。

、牙本质发育不全、釉基质未矿化和吸收、原发性外吸收等。

有研究表明局部因素在病理方面有重要作用,牙齿异位与牙冠内吸收有高度相关性,牙齿异位可能是其始动因子,异常位置造成的压力足以导致牙体外保护层的破坏,导致破骨细胞进入牙齿到达牙本质。缩余釉上皮完整性的破坏使得破骨细胞、巨核细胞和慢性炎症细胞进入牙齿导致牙体吸收。临床上通常毫无症状,在X线片上偶然发现,表现为未萌(或部分萌出)的恒牙牙冠部牙本质内邻近釉牙本质界的透影区。

阻生牙为恒牙在应该萌出的年龄不萌而对侧同名牙已萌出半年以上,牙根形成超过总长度的2/3而牙齿仍不萌出,各种原因导致的部分萌出或完全不能萌出的牙齿。按阻生程度分,较轻者导致牙齿的错位或迟萌,严重者则埋伏阻生于骨内。阻生牙发生位置广泛,第三磨牙、上颌尖牙、上颌中切牙为最常见者,而阻生磨牙较少。有调查上颌第一磨牙和下颌第一磨牙的患病率均为0.01%。

埋伏磨牙与对牙合牙的咬合接触关系丧失,对牙合牙过长,牙弓空间丧失;咀嚼功能不佳造成咀嚼肌功能、颞下颌关节紊乱等;对邻牙的损害如埋伏磨牙造成邻牙牙根吸收、牙髓根尖周病等;牙源性囊肿;引起不明原因的疼痛。为防止上述危害的发生,阻生磨牙应该早期治疗。

冠内病损的治疗原则与龋齿的治疗相似,治对于疗时机意见不一,多数主张外科暴露充填,也有建议待受累牙萌出后再治疗。有研究显示萌出性冠内病损的牙治疗率高于拔除率,提示对于萌出前牙冠内吸收的病例,根据牙位及钙化阶段预测其萌出时间,如不涉及正畸关闭间隙或牙冠缺损过大而需要拔牙的情况,建议进行密切观察,待患牙萌出后及时进行间接盖髓充填治疗或预成冠修复;如果患牙临近萌出或边缘嵴已经暴露,应及时切除冠方部分牙龈组织,暴露牙冠进行治疗。该病例患牙阻生,疑似囊肿包绕牙冠,冠方骨组织较厚,自主萌出的几率较低,应尽早外科牵引助萌后充填治疗。

牵引助萌术,适用于位置较深无法正常萌出者,准确定位后将黏膜瓣弧形或梯形切开,去除阻生牙牙冠表面够粘接附着体大小的骨组织,粘接完附着体后,将黏膜瓣原位缝合,并将牵引装置如结扎丝、链状皮圈、镍钛拉簧等从黏膜瓣中穿出,以便于牵引加力。闭合牵引助萌术较环切导萌术更符合牙周组织的生长附着环境,矫治后牙龈外形及牙槽骨等牙周组织附着良好,是外科暴露埋伏牙首选方法。但缺点是若附着体脱落则需重新手术粘接。

另外,该46牙近中根部分弯曲,有研究发现弯曲牙的发生与恒牙胚受到不同原因的创伤、挤压、刺激而导致牙胚的已钙化部分移位,剩余部分的恒牙胚以一定角度形成有关。尤其是乳牙外伤对恒牙的影响较大,其损伤程度受诸多因素影响,如患儿外伤时的年龄、外伤的类型、创伤力量的方向及大小,以及恒牙胚的发育状况、受累乳牙的牙根吸收情况等。该病例中牙根弯曲的病因不详。弯曲牙的治疗取决于弯曲程度、牙根形态、牙发育程度及牙齿位置等。

萌出前牙冠内吸收在临床中应引起足够的重视,因其临床上通常是无症状的,难以早期及时发现,建议儿童在替牙列阶段常规进行全口曲面断层摄影,注意好发牙及好发部位,及时发现该病并给予适当的治疗。

来源:唐明娜,张馨予,隋小玲.第一恒磨牙阻生伴冠内病损1例[J].临床口腔医学杂志,2024,40(06):373-375.