棕色瘤一例报告并文献复习

作者:杨佳达,杨志企,樊妮娜,梅州市人民医院CT科

棕色瘤既往在临床少见,近年来相对常见,个案报道也越来越多,但检查相对单一,本例棕色瘤检查较为齐全,涵盖实验室检查、X线、CT、MRI、超声、甲状旁腺显像 及PET-CT等,综合多种检查的报道较少,故将此病例报告如下。

及PET-CT等,综合多种检查的报道较少,故将此病例报告如下。

1. 病例资料

患者男,27岁,因左侧肱骨疼痛半月,加重2天入院。实验室检查:全型甲状旁腺激素PTH 2644.10pg/m L(正常值范围:15-68.3pg/m L);碱性磷酸酶ALP 1468U/L(正常值范围:45-125U/L);血钙3.62mmol/L(正常值范围:2.0-2.5mmol/L);血磷0.67mmol/L(正常值范围:0.9-1.34mmol/L)。

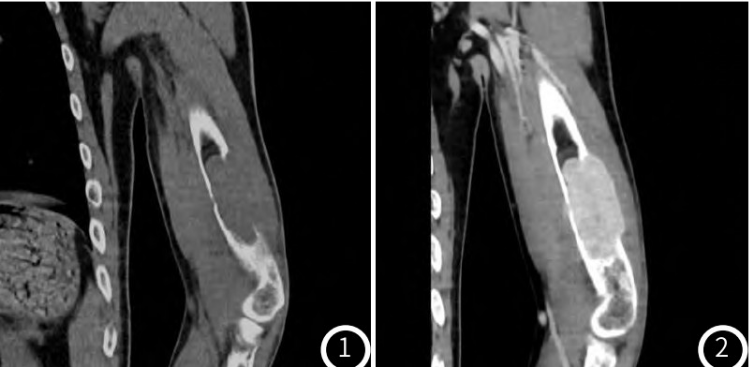

X线提示:左肱骨骨质破坏并肿物形成。增强CT提示:左肱骨骨质破坏并软组织肿物形成,增强呈明显强化,余多处骨质破坏、骨质疏松 改变。甲状腺左侧叶下方结节,增强呈明显强化。增强MR提示:左肱骨骨质破坏并肿物,T1WI呈等信号,T2压脂序列呈不均匀高信号为主,其内呈多发囊状改变,增强扫描呈不均匀明显强化,周围软组织水肿

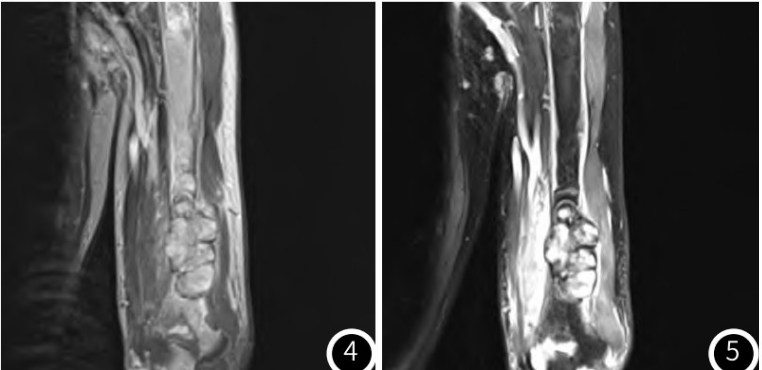

改变。甲状腺左侧叶下方结节,增强呈明显强化。增强MR提示:左肱骨骨质破坏并肿物,T1WI呈等信号,T2压脂序列呈不均匀高信号为主,其内呈多发囊状改变,增强扫描呈不均匀明显强化,周围软组织水肿 。

。

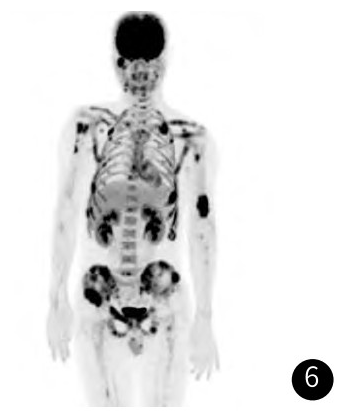

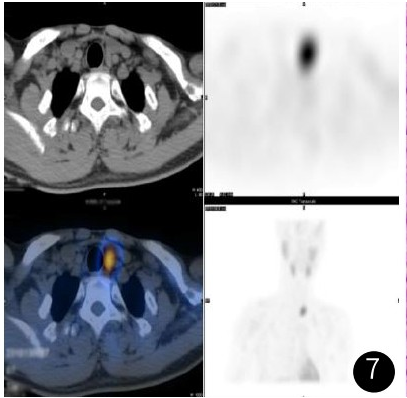

超声提示:甲状腺左侧叶下极旁低回声结节,内部回声不均,CDFI:内可见丰富血流信号,考虑甲状旁腺腺瘤。甲状旁腺显像提示:甲状腺左叶下极结节状放射性浓聚影,提示为功能亢进的甲状旁腺瘤。PET-CT提示:甲状腺左侧叶结节,代谢未见异常;全身多发骨质破坏并软组织肿物形成,代谢增高。

患者行左肱骨病灶活检术,病理提示:(骨)富破骨细胞样巨细胞肿瘤。免疫组化:P63(少量弱+),CD68(+),Ki-67(热点区约10%+),SATB-2(+),CK(-),S-100(-),Desmin(-),PTH(-),H3.3G34W(-)。结合HE形态及免疫组化结果:(骨)结合影像学为功能亢进的甲状腺瘤及血磷低、血钙升高、PTH升高等实验室检查,病变考虑为棕色瘤的改变。

图1-图2 CT平扫 及增强:左肱骨骨质破坏并等密度肿物,增强扫描呈明显强化。

及增强:左肱骨骨质破坏并等密度肿物,增强扫描呈明显强化。

图3-图5左肱骨骨质破坏并T1WI等信号肿物,增强扫描呈不均匀明显强化;T2压脂序列呈不均匀高信号为主,多囊状改变,周围软组织水肿。

图6 PET-CT示全身多发高代谢肿物。

图7 甲状旁腺显像示左下甲状旁腺显影。

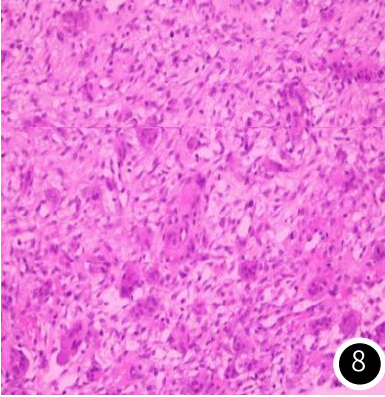

图8 病理示大量梭形细胞及多核巨细胞分布,间质纤维增生。

2. 讨论

棕色瘤是由甲状旁腺功能亢进 所导致的,其病因分为原发性或继发性,病灶可单发或多发,是一种良性的骨质异常改变,常伴有软组织肿物形成。继发性甲旁亢常见于尿毒症

所导致的,其病因分为原发性或继发性,病灶可单发或多发,是一种良性的骨质异常改变,常伴有软组织肿物形成。继发性甲旁亢常见于尿毒症 长期血透患者,原发性病因中以甲状旁腺腺瘤最为常见。其形成棕色瘤的原因是甲状旁腺激素大量分泌,刺激破骨细胞活动,骨质异常吸收同时发生纤维修复,髓腔内被增生的血管及纤维填充,因病变易发生出血及黏液变、含铁血黄素沉积,外观上呈棕色,故称棕色瘤。因骨质吸收异常加快,导致钙磷代谢异常,大部分患者出现高血钙及低血磷。棕色瘤病理特征表现为大量梭形细胞及多核巨细胞分布,间质纤维增生及含铁血黄素沉积,部分伴炎症细胞。

长期血透患者,原发性病因中以甲状旁腺腺瘤最为常见。其形成棕色瘤的原因是甲状旁腺激素大量分泌,刺激破骨细胞活动,骨质异常吸收同时发生纤维修复,髓腔内被增生的血管及纤维填充,因病变易发生出血及黏液变、含铁血黄素沉积,外观上呈棕色,故称棕色瘤。因骨质吸收异常加快,导致钙磷代谢异常,大部分患者出现高血钙及低血磷。棕色瘤病理特征表现为大量梭形细胞及多核巨细胞分布,间质纤维增生及含铁血黄素沉积,部分伴炎症细胞。

多发棕色瘤临床上较为少见,本例检查较为齐全,检查表现与既往文献报道相符,结合本例,与既往文献影像学表现总结如下:全身多处骨质疏松改变,全身多发骨质破坏并软组织肿物形成。X线表现为骨质破坏合并肿物、CT表现为等密度肿物,增强扫描明显强化,这与方义杰等人的发现一致。

MRI表现为多囊样肿物,T1等信号,T2压脂序列呈不均匀高信号为主,增强扫描不均匀明显强化,周围软组织水肿,与钱占华等人的总结一致。PET-CT表现为高代谢肿物。甲状旁腺表现为:腺体增大,CT增强明显强化;超声提示丰富血流信号;甲状旁腺显像阳性。

棕色瘤主要与以下几种疾病鉴别:(1)多发性骨髓瘤 :好发于老年男性,骨质破坏较有特点,呈穿凿或鼠咬样破坏,边界清晰,病程进展较快,尿本周蛋白可升高。(2)骨转移瘤:一般有原发肿瘤病史,进展快速,破坏边缘常不清晰。(3)骨肿瘤

:好发于老年男性,骨质破坏较有特点,呈穿凿或鼠咬样破坏,边界清晰,病程进展较快,尿本周蛋白可升高。(2)骨转移瘤:一般有原发肿瘤病史,进展快速,破坏边缘常不清晰。(3)骨肿瘤 样病变:包括骨纤维异常增殖症/纤维结构不良、骨巨细胞瘤

样病变:包括骨纤维异常增殖症/纤维结构不良、骨巨细胞瘤 、动脉瘤

、动脉瘤 样骨囊肿、嗜酸性肉芽肿、巨细胞修复性肉芽肿等,此类临床不发生钙磷代谢异常,部分疾病有特定好发年龄、性别及部位。

样骨囊肿、嗜酸性肉芽肿、巨细胞修复性肉芽肿等,此类临床不发生钙磷代谢异常,部分疾病有特定好发年龄、性别及部位。

综上所述,虽然棕色瘤临床上不多见,初期较易误诊,但其影像学表现具有一定的特征,初诊要考虑到棕色瘤的可能性,进而可以提示临床完善相关检验检查,后期结合典型临床改变,可较易诊断出棕色瘤。

来源:杨佳达,杨志企,樊妮娜.棕色瘤一例报告并文献复习[J].中国CT和MRI杂志,2024,22(02):187-188.