头颈部Rosai-Dorfman 病的影像学表现(5例报道并文献分析)

作者:区婉仪,朱新进,佛山市第二人民医院影像中心;胡茂清,江门市中心医院放射科

Rosai-Dorfman 病(RDD)又称窦性组织细胞增生症合并大量淋巴结病,是一种罕见的良性非朗格汉斯细胞组织细胞增生症 ,1965 年由Destombe 首次提出,4 年后再由Rosai和Dorfman 进行详尽描述而命名。RDD 发病率约1/200000,根据病变范围,RDD 可分为淋巴结型、结外型及混合型,其中43%的病例为结外型。

,1965 年由Destombe 首次提出,4 年后再由Rosai和Dorfman 进行详尽描述而命名。RDD 发病率约1/200000,根据病变范围,RDD 可分为淋巴结型、结外型及混合型,其中43%的病例为结外型。

淋巴结型常见于颈部,其次是腋窝、腹股沟和纵隔,临床上表现为淋巴结无痛性增大;结外型累及器官广泛,临床及影像学表现多样,常被误认为是恶性病变;混合型同时累及淋巴结和结外器官。本院2012 年至2022 年经病理证实头颈部RDD 病5 例,现结合文献资料对其影像表现进行回顾性分析。

1.资料与方法

1.1 一般资料

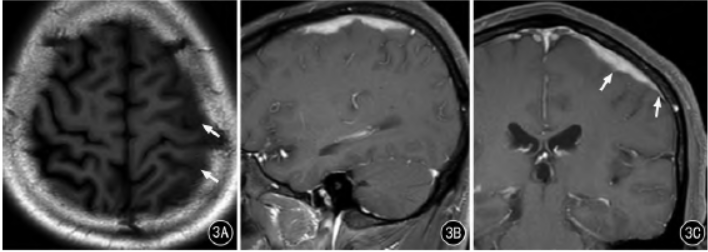

2012 年1 月至2022 年5 月本院经病理确诊头颈部RDD 患者5 例,均为男性,年龄15 ~ 39 岁,平均(23.8 ±8.32)岁。临床表现为无痛性颈部肿物2 例,反复鼻塞2 例,癫痫 发作1 例。实验室检查:白细胞增高3 例,C 反应蛋白增高1 例。患者临床资料及实验室检查见表1。

发作1 例。实验室检查:白细胞增高3 例,C 反应蛋白增高1 例。患者临床资料及实验室检查见表1。

表1 RDD 患者一般资料及影像表现

1.2 影像学检查

5 例患者均行CT 平扫及增强扫描,检查设备ToshibaAquilion 64 排螺旋CT、GE Optima 64 排螺旋CT、SiemensForce CT。鼻咽、颈部CT 扫描参数:管电压120 kV,管电流150 ~200 mAs,螺距1.0,图像层厚3.0 cm,间距3.0 cm;头部扫描参数:管电压120 kV,管电流150 ~ 200 mAs,螺距1.0,图像层厚5.0 cm,间距5.0 cm;增强扫描对比剂为碘帕醇 (浓度300 mgI/ ml),剂量1.5 ml/ kg 体重,注射流率3.0 ml/s,常规行动脉期、静脉期增强扫描。所有患者扫描后均常规重组冠状位和矢状位多平面重组(MPR),层厚3 mm,间隔3mm。

(浓度300 mgI/ ml),剂量1.5 ml/ kg 体重,注射流率3.0 ml/s,常规行动脉期、静脉期增强扫描。所有患者扫描后均常规重组冠状位和矢状位多平面重组(MPR),层厚3 mm,间隔3mm。

2 例行鼻窦MRI 平扫+ 增强扫描,检查设备Philips 3.0T MRI 扫描,扫描参数:轴位T1 WI:TR 594.0 ms,TE 8.7 ms;T2 WI:TR 3372.4 ms,TE 90.0 ms;层厚5.0 mm,层间隔1.5mm。冠状位T2 WI:TR 2815.0 ms,TE 165.0 ms;层厚6.0mm,层间隔1.5 mm。矢状位T2 WI:TR 3177.4 ms,TE 85.0ms,层厚4.5 mm,层间隔1.5 mm。增强扫描对比剂采用经肘静脉团注钆喷酸葡胺 (GD-DTPA)注射液,剂量0.2 mmol/kg 体重,注射流率2.0 ml/ s,常规行轴位、冠状位、矢状位T1 WI 增强扫描,TR 594.0 ms,TE 8.7 ms,层厚5.0 mm,层间隔1.5 mm。

(GD-DTPA)注射液,剂量0.2 mmol/kg 体重,注射流率2.0 ml/ s,常规行轴位、冠状位、矢状位T1 WI 增强扫描,TR 594.0 ms,TE 8.7 ms,层厚5.0 mm,层间隔1.5 mm。

1 例行头部MRI 平扫及增强扫描,检查设备Philips 3.0T MRI 扫描,扫描参数:轴位T1 WI:TR 2045.0 ms,TE 20.0ms;T2 WI:TR 4000.0 ms,TE 108.0 ms;层厚5 mm,层间隔1.5mm;T2 -FLAIR:TR 9000.0 ms,TE 2500.0 ms,TI 120.0ms;矢状位T2 WI:TR 4000.0 ms,TE 108.0 ms,层厚5 mm,层间隔1.5 mm。增强扫描对比剂采用经肘静脉团注GD-DT-PA,剂量0.2 mmol/ kg 体重,注射流率2.0 ml/ s,常规行轴位、冠状位、矢状位T1 WI 增强扫描,TR 260.0 ms,TE 4.6ms,层厚5 mm,层间隔1.5 mm。

2.结果

2.1 影像表现

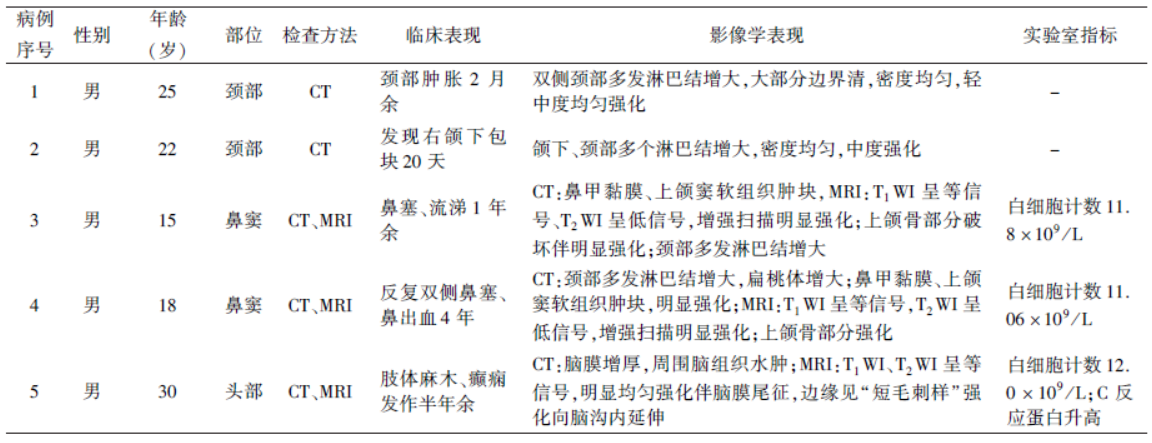

2 例颈部肿物者(病例1、2)CT 图像显示双侧颌下、颈部多发淋巴结增大,部分融合,大部分边界清,增强扫描呈轻中度均匀强化,内部无坏死,邻近软组织无肿胀(图1A ~ C)。

图1A ~ C 男,25 岁,颈部肿胀2 月余。CT 提示双侧颈部多发淋巴结肿大,部分融合,右侧为著;增强扫描轻中度均匀强化(白箭)

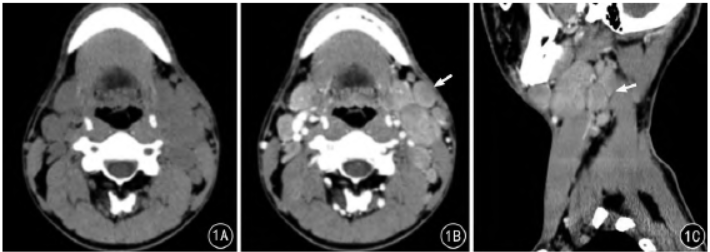

发生于鼻腔鼻窦的2 例(病例3、4)CT 表现为鼻甲黏膜、上颌窦内见软组织密度影,形状不规则,伴鼻道狭窄,上颌骨部分骨质破坏,松质骨密度减低;病变在T1 WI 呈等信号,T2 WI 呈低信号,增强扫描CT 和MRI 病灶明显强化;上颌骨骨质破坏区明显强化;双侧颈部多发淋巴结增大并明显强化(图2A ~ F)。

图2A ~ F 男,18 岁,反复双侧鼻塞、鼻出血4 年。A、B.CT 显示鼻腔、鼻窦软组织肿块,冠状位示上颌骨骨质破坏(白箭);C ~ F.T2 WI 信号混杂,外周有环形高亮信号(白箭),T1 WI 增强后可见肿块内不均匀条形强化(白箭),肿块表面可有部分环形强化的黏膜线(白箭),上颌骨部分强化(E:白箭,F:黑星)

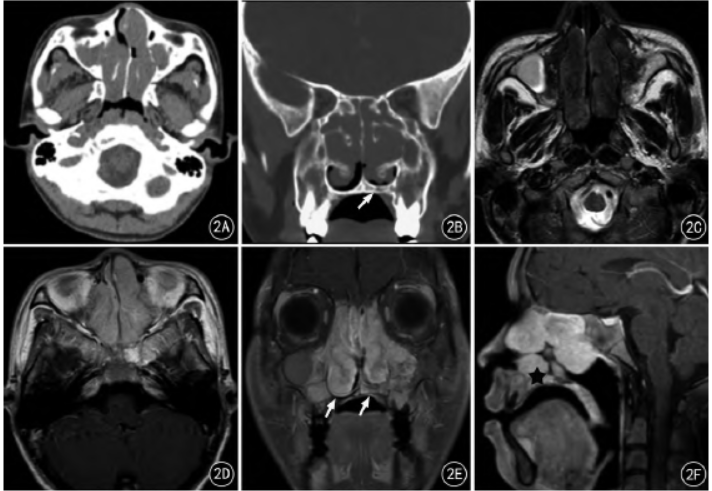

1 例头部检查(病例5)CT 表现为左侧额顶部硬脑膜不均匀广泛增厚,密度均匀,明显强化;MRI 显示左侧额顶部增厚脑膜T1 WI、T2 WI 呈等信号,T2 -FLAIR 呈均匀高信号,增强扫描硬脑膜呈明显均匀强化,边缘见脑膜尾征、短毛刺征,边界清晰,伴周围脑实质水肿 (图3A ~ C)。

(图3A ~ C)。

图3A ~ C 男,39 岁,肢体麻木、癫痫发作半年余。MRI 示左侧额顶部内板下脑膜结节状增厚,T1 WI呈等信号(白箭),GD-DTPA 增强后冠、矢状位示病灶显著强化,可见“脑膜尾征”(白箭)、“短毛刺征”(白箭)

2.2 病理表现

2 例颈部淋巴结病变镜检显示淋巴结结构破坏,淋巴窦扩张,内见大量组织细胞、小淋巴细胞、浆细胞 和少许嗜酸性粒细胞浸润,大量组织细胞增生伴吞噬现象。间质及血管周围见大量均匀、无结构红染物沉积。免疫组织化学:S-100( + )、CD68 ( + )、CD1a( - )、CD3 和CD19 大量T 细胞( + )、IgG( + ),IgG4 散在+ ,Ki67 淋巴细胞( + ),ALK1( - )。2 例鼻腔鼻窦病变者,镜检可见明暗区相间,淡染区为增生纤维结缔组织及泡沫样组织细胞,可见淋巴细胞伸入现象,深染区为大量散在及片状分布淋巴细胞、浆细胞。

和少许嗜酸性粒细胞浸润,大量组织细胞增生伴吞噬现象。间质及血管周围见大量均匀、无结构红染物沉积。免疫组织化学:S-100( + )、CD68 ( + )、CD1a( - )、CD3 和CD19 大量T 细胞( + )、IgG( + ),IgG4 散在+ ,Ki67 淋巴细胞( + ),ALK1( - )。2 例鼻腔鼻窦病变者,镜检可见明暗区相间,淡染区为增生纤维结缔组织及泡沫样组织细胞,可见淋巴细胞伸入现象,深染区为大量散在及片状分布淋巴细胞、浆细胞。

免疫组织化学:S-100( + )、CD68( + )、CD1a( - )。1 例脑膜病变镜检见脑膜纤维结缔组织增生,可见明暗相间的区域,暗区为大量淋巴细胞,明区为丰富的泡沫样细胞集聚,部分泡沫样细胞内可见吞噬淋巴细胞、浆细胞。免疫组织化学:S-100( + )、CD68( + )、CD1a( - )、GFAP( - )、Vim( + )、EMA 散在( + )、E-Cad( - )、PR( - )、Ki-67约10%( + )、NSE( - )。

3.讨论

3.1 概述

RDD 在临床上罕见,病因及发病机制尚不清楚,一些研究认为其与细菌、病毒、免疫功能缺陷以及Fas/ FasL 信号缺陷有关。RDD 可发生于任何年龄,但多见于儿童与青少年,男性多于女性。RDD的诊断依赖于组织病理学及免疫组织化学检查,淋巴结型的典型病理学特征表现为淋巴窦扩张,淋巴结结构破坏,淋巴窦内充盈淋巴细胞、浆细胞特别是大量组织细胞,窦间组织有明显的炎症和纤维化。

在高倍镜下组织细胞胞质丰富,其内可见大量淋巴细胞、浆细胞等,被称为“伸入” 或“吞噬现象”。结外型与淋巴结型的病理改变基本相同,但结外型纤维结缔组织增生更明显,“伸入运动”少见。免疫组织化学的特异性标志物为S-100 阳性, CD68 阳性, CD1a 阴性。根据其病变范围分为3 种类型:淋巴结型、结外型和混合型,以淋巴结型最常见,结外型可发生在皮肤、呼吸道、胃肠道、骨骼、腺体及中枢神经系统,混合型即同时累及淋巴结和结外器官,其中约3/4 发生于头颈部。

本组5 例均为男性,平均年龄(23.8 ± 8.32)岁,其中2 例为淋巴结型,累及颈部淋巴结;2 例为混合型,累及鼻腔鼻窦,伴上颌骨骨质破坏,同时见颈部淋巴结增大;1 例为结外型,累及颅内脑膜。3 例术前白细胞升高,1 例C 反应蛋白升高。

3.2 影像表现

RDD 由于发病部位不同,影像表现各异。本组2 例淋巴结型在CT 上表现为双侧颈部淋巴结增大,密度均匀,边界清晰,增强呈均匀强化,与Ras-lan 等报道相似。

李勤祥等的研究还发现环状或半环状强化的特征现象,是由于病理性扩张的淋巴窦表现为中心低强化区;此外淋巴结被膜破坏时亦可表现为边界模糊。本组2 例混合型主要表现为鼻腔、上颌窦内肿块,同时颈部多发淋巴结增大。鼻腔鼻窦是头颈部RDD 的常见受累部位,结合既往的病例报道,可有鼻塞、鼻出血,鼻腔狭窄等表现,组织增生明显者还可导致鼻背外形局部隆起,可同时伴有颈部、腋窝、腹股沟等多处淋巴结无痛性肿大。

RDD 在CT 影像上具有鼻腔和鼻窦大量软组织影,鼻甲黏膜增厚而非骨性肥大,鼻窦表现类似鼻窦炎 ,可伴有局部骨质增生,伴或不伴骨质破坏等特点;一些研究假设,T2 WI 上出现与钙化无关的低信号区是RDD 的特征征象,这被认为是跟巨噬细胞在吞噬过程产生的自由基有关,也可能与纤维化和坏死改变有关。然而,在本组病例中,T2 WI 示组织增生部分为等信号或混杂信号,与周围界限明显,外周有环形高亮信号提示黏膜上皮无破坏;T1 WI 增强后可见肿块内不均匀条形强化,可能与组织内大量纤维细胞增生和胶原化形成的席纹状结构有关;肿块表面可有部分环形强化的黏膜线,提示组织增生主要发生在黏膜下。

,可伴有局部骨质增生,伴或不伴骨质破坏等特点;一些研究假设,T2 WI 上出现与钙化无关的低信号区是RDD 的特征征象,这被认为是跟巨噬细胞在吞噬过程产生的自由基有关,也可能与纤维化和坏死改变有关。然而,在本组病例中,T2 WI 示组织增生部分为等信号或混杂信号,与周围界限明显,外周有环形高亮信号提示黏膜上皮无破坏;T1 WI 增强后可见肿块内不均匀条形强化,可能与组织内大量纤维细胞增生和胶原化形成的席纹状结构有关;肿块表面可有部分环形强化的黏膜线,提示组织增生主要发生在黏膜下。

上颌骨部分强化,在CT 上相应的部位表现为骨质破坏,松质骨质密度减低,提示为良性病变的慢性生长过程。原发于中枢神经系统的RDD 极为罕见,通常表现为以硬脑膜为基础的孤立性病变,脑实质少见受累。可出现癫痫发作、头痛 、运动或感觉障碍等临床症状,具体取决于病变的部位、数量以及大小。

、运动或感觉障碍等临床症状,具体取决于病变的部位、数量以及大小。

颅内RDD 的典型影像学特征包括轴外以硬脑膜为宽基底的等密度肿块,T1 WI 为等信号、T2 WI和FLAIR 序列为等信号或低信号,明显均匀强化伴“脑膜尾征”,不伴骨质破坏或骨质增生等表现。根据Wen 等的报告,增强T1 WI 图像上病灶边缘出现“短毛刺样”或“伪足样”改变,沿着脑沟向内延伸,提示柔脑膜受累。本组的病例为硬脑膜增厚伴局部结节形成,增强扫描边缘见“短毛刺样”向脑沟内延伸,周围颅骨未见骨质破坏或增生性硬化。

3.3 鉴别诊断

淋巴结型主要与以下疾病相鉴别:(1)淋巴瘤 :临床上多以无痛性淋巴结增大为首要症状,淋巴瘤细胞密集,影像上密度或信号均匀,肿大淋巴结可发生融合,增强扫描多呈轻度强化,RDD 也有相似的表现,因此易误诊为淋巴瘤;(2)Castleman 病:CT 平扫病灶边缘清晰,密度均匀,内偶可见斑点状、分支状或簇状钙化,增强后早期明显均匀强化、延迟期持续强化,钙化及强化程度是与RDD 鉴别的要点。

:临床上多以无痛性淋巴结增大为首要症状,淋巴瘤细胞密集,影像上密度或信号均匀,肿大淋巴结可发生融合,增强扫描多呈轻度强化,RDD 也有相似的表现,因此易误诊为淋巴瘤;(2)Castleman 病:CT 平扫病灶边缘清晰,密度均匀,内偶可见斑点状、分支状或簇状钙化,增强后早期明显均匀强化、延迟期持续强化,钙化及强化程度是与RDD 鉴别的要点。

结外型、混合型主要与以下疾病相鉴别:(1)硬脑膜肿块需要与脑膜瘤 相鉴别,两者均在T1 WI、T2 WI 表现出与脑实质相等的信号,在增强扫描时明显强化并出现特征性的“脑膜尾征”。但脑膜瘤好发于中年人群,且女性常见。在影像上脑膜瘤可出现囊变、坏死、钙化等征象;脑膜瘤在T2 WI 上常表现为等-高信号,与部分RDD 表现为等-低信号不同;脑膜瘤常导致邻近颅骨增生硬化;脑膜瘤常见边缘光整,无软脑膜改变。(2)鼻腔鼻窦RDD 的鉴别诊断需要考虑鼻硬结病、内翻乳头状瘤及淋巴瘤等,前两者多可见骨质破坏,以往有报道称RDD 与鼻硬结病存在病因学关系,但未得到证实,两者可同时存在于同一鼻部病变;内翻乳头状瘤在T2 WI 或增强T1 WI 上出现栅栏状或脑回状特征性表现;鼻淋巴瘤常浸润周围皮肤软组织。

相鉴别,两者均在T1 WI、T2 WI 表现出与脑实质相等的信号,在增强扫描时明显强化并出现特征性的“脑膜尾征”。但脑膜瘤好发于中年人群,且女性常见。在影像上脑膜瘤可出现囊变、坏死、钙化等征象;脑膜瘤在T2 WI 上常表现为等-高信号,与部分RDD 表现为等-低信号不同;脑膜瘤常导致邻近颅骨增生硬化;脑膜瘤常见边缘光整,无软脑膜改变。(2)鼻腔鼻窦RDD 的鉴别诊断需要考虑鼻硬结病、内翻乳头状瘤及淋巴瘤等,前两者多可见骨质破坏,以往有报道称RDD 与鼻硬结病存在病因学关系,但未得到证实,两者可同时存在于同一鼻部病变;内翻乳头状瘤在T2 WI 或增强T1 WI 上出现栅栏状或脑回状特征性表现;鼻淋巴瘤常浸润周围皮肤软组织。

RDD 患病率低以及临床症状缺乏特征性是导致其在头颈部被误诊的原因。影像检查有助于病变的部位、数量以及范围的显示。通过分析本组病例发现了头颈部RDD 具有相对的影像学特征:淋巴结轻-中度均匀强化或中心区低强化是淋巴结型的主要影像表现;结外型的增强MRI 由于病灶内纤维结缔组织增生形成“席纹结构”表现为条形强化,颅内病灶因为累及软脑膜出现“短毛刺征”或“伪足样”。RDD的明确诊断有赖于对临床表现、影像学表现和组织病理学结果的全面分析。

来源:区婉仪,胡茂清,朱新进.头颈部Rosai-Dorfman病的影像学表现(5例报道并文献分析)[J].临床放射学杂志,2024,43(02):309-313.