肝脏、双肺同时发生的上皮样血管内皮瘤影像表现一例

作者:陈少芳,暨南大学第二临床医学院;金红涛,庄丹萍,胡根文,深圳市人民医院(暨南大学第二临床医学院,南方科技大学第一附属医院)

本文为回顾性研究,遵守《赫尔辛基宣言》,经过深圳市人民医院伦理委员会审核批准,免除受试者知情同意,批准文号:LL-KY-2021059。

患者女,35岁。因发现肝内占位10天入院。查体腹部平坦 无压痛,肝脾肋下未触及,全身浅表淋巴结无明显肿大,实验室检查包括血常规

无压痛,肝脾肋下未触及,全身浅表淋巴结无明显肿大,实验室检查包括血常规 、肝功能、乙肝五项

、肝功能、乙肝五项 、丙肝抗体及肿瘤标志物

、丙肝抗体及肿瘤标志物 等均未见异常。

等均未见异常。

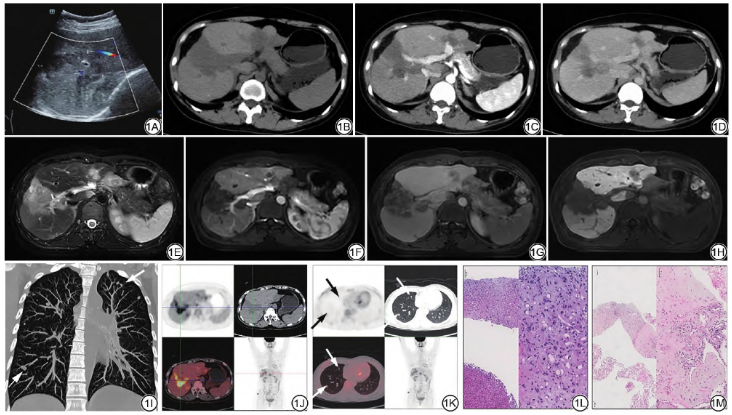

影像学表现:入院10天前门诊超声示肝脏形态失常,肝内多发稍低回声团及肝右叶内强回声斑(图1A)。逐行腹部计算机体层成像(computed tomography,CT):肝内多发大小不等的低密度肿块,边界尚清,最大肿块约66 mm×45 mm×30 mm,邻近肝包膜皱缩,增强扫描呈渐进性强化(图1B~1D)。

5天后行腹部MRI:肝内多发T2WI不均匀高信号病灶,边界清,邻近肝包膜皱缩,弥散加权成像(diffusion-weighted imaging,DWI)未见明显弥散受限(1E)。钆塞酸二钠 (gadolinium ethoxybenzyl diethyle netriamine pentaacetic acid,Gd-EOB-DTPA)增强扫描动脉期及门静脉期病灶呈轻度强化,移行期呈渐进性向心强化,其内强化不均,呈云絮状,肝胆期未见对比剂摄取呈低信号(图1F-1H)。

(gadolinium ethoxybenzyl diethyle netriamine pentaacetic acid,Gd-EOB-DTPA)增强扫描动脉期及门静脉期病灶呈轻度强化,移行期呈渐进性向心强化,其内强化不均,呈云絮状,肝胆期未见对比剂摄取呈低信号(图1F-1H)。

肺部CT:两肺多发结节影,部分融合边缘呈分叶状,较大者约21 mm×12 mm×8 mm,瘤内见少许砂粒样高密度影,瘤周见纤维条索影,邻近胸膜牵拉凹陷,增强扫描示较大结节呈轻度强化(图1I)。入院后正电子发射计算机体层成像(positron emission tomography/computed tomography,PET/CT)示肝内多发低密度灶、双肺多发结节,伴氟脱氧葡萄糖 (fluorodeoxyglucose,FDG)不同程度摄取增高(图1J~1K)。

(fluorodeoxyglucose,FDG)不同程度摄取增高(图1J~1K)。

逐行CT引导下经皮肝、肺穿刺活检,病理结果:(肝组织)穿刺标本,送检肝组织肝板未见明显增厚,肝细胞间见大量原始血管腔,间质黏液样变(图1L);免疫组化:CK(弱+)、CD34(+)、ERG(+)、CD31(+)、FLI-1(+)、TFE-3(-)、EMA(-)、Vimentin(+)、Hepatocyte(肝细胞+)、AFP(-)、GS(-)、GPC3(-)、CK7(-)、CK19(-)、HMB45(-)、Ki-67(3%+)、SMAD4(+)、Napsin A(-)、TTF-1(-)、SMA(-)。

(肺组织)送检肺组织,结节状的黏液软骨样变背景上分布少许非典型细胞,病变外周细胞密度较丰富,部分细胞胞质内空泡形成(图1M);免疫组化:CD31(+)、CD34(+)、ERG(+)、Factor 8(+)、Ki-67(约2%+)、TTF-1(-)、CK(-)。病理诊断:肝上皮样血管内皮瘤(epithelioid hemangioendothelioma,EHE),肺EHE。患者未接受手术治疗,出院一年后宫内妊娠 ,近期电话随访妊娠及全身情况良好。

,近期电话随访妊娠及全身情况良好。

图1 女,35岁,肝脏、肺上皮样血管内皮瘤。1A:经腹超声示肝内多发大小不等低回声团块;1B~1D:腹部计算机体层成像(CT)平扫显示肝内多发低密度肿块,大小不等,部分病灶融合,邻近肝包膜皱缩,CT增强示病灶呈渐进性强化;1E:腹部MRI平扫显示肝内多发T2WI不均匀高信号病灶,边界清楚,邻近肝包膜皱缩;1F~1H:钆塞酸二钠(Gd-EOB-DTPA)增强MRI动脉期病灶呈轻度强化,移行期呈渐进性向心强化,其内强化不均呈云絮状,肝胆期呈低信号;1I:肺部CT平扫 显示两肺多发结节影(箭);1J~1K:正电子发射计算机体层成像(PET/CT)分别显示肝脏多发低密度灶、双肺多发结节,伴氟脱氧葡萄糖(FDG)摄取不同程度增高;1L:肝组织病理,镜下(HE 100×400)肝细胞间见大量原始血管腔,间质黏液样变;1M:肺组织病理,镜下(HE 40×200)见结节状的黏液软骨样变背景上分布少许非典型细胞,病变外周细胞密度较丰富,部分细胞胞质内空泡形成。

显示两肺多发结节影(箭);1J~1K:正电子发射计算机体层成像(PET/CT)分别显示肝脏多发低密度灶、双肺多发结节,伴氟脱氧葡萄糖(FDG)摄取不同程度增高;1L:肝组织病理,镜下(HE 100×400)肝细胞间见大量原始血管腔,间质黏液样变;1M:肺组织病理,镜下(HE 40×200)见结节状的黏液软骨样变背景上分布少许非典型细胞,病变外周细胞密度较丰富,部分细胞胞质内空泡形成。

讨论

EHE是一种罕见的具有潜在转移能力的低度恶性肿瘤,发病率约为1/100万。好发于软组织、骨骼、肝脏、肺等脏器。本例患者同时患有肝和肺的EHE,在临床上更为罕见。对于多部位发生的EHE,区分它们是独立病灶还是病灶转移而来是一项重大挑战。本例的影像学检查显示肝脏和双肺呈多灶且弥散分布,PET/CT显示病灶的代谢活动增强,此外并未发现其他器官出现明显病变。

在临床上,肝脏和肺部是EHE的好发部位。此病例在病理镜下观察到肝脏和双肺的病变形态相同,且均未发现脉管侵犯和瘤栓形成,难以判断其是原发或是转移病灶。综合临床表现、影像和病理学检查,我们倾向于认为本患者为多中心起源,即肝脏和双肺同时发生EHE病变。

EHE通常呈多结节性表现,肿瘤大体形态无包膜,切面呈灰白或灰褐色,可伴囊性变及钙化。镜下瘤细胞胞质丰富、嗜酸性,多数瘤细胞的胞质内含有空泡,其中可见红细胞,类似于原始血管腔。肺EHE常以分叶状或结节状出现在肺泡腔内,肺泡壁结构相对正常,结节中心瘤细胞稀疏,间质呈黏液软骨样或玻璃样变,可能出现明显的坏死,并伴有钙化和胆固醇结晶。

肝脏EHE常呈多灶性分布,肿瘤细胞常浸润肝窦,导致肝板萎缩、破坏,瘤细胞可在薄壁血管腔内形成乳头状突起,似脉管内瘤栓。免疫组织化学染色是确诊EHE最有效的辅助手段,弥漫强阳性的血管内皮标记物表达,且SMA阴性是重要的确诊依据。

影像学上肝脏EHE可分为单发结节型、多发结节型和弥漫融合型,多发结节型后期可逐渐进展为弥漫融合型。病灶延伸至包膜可出现“包膜皱缩征”,其与肿瘤中心出现坏死囊变后塌陷、纤维组织增生的牵拉作用以及未受累肝段的代偿性肥大相关,该征象重要但不具有特异性。

部分病灶可出现典型的“靶征”:病灶中央区域以乏血供的纤维硬化组织为主,MRI平扫T1WI呈低信号,内见更低信号区,T2WI呈高信号,内见更高信号区。中间层是富含肿瘤细胞的环形区域,T1WI呈稍低信号,T2WI呈稍高信号。外周则为病灶与正常肝组织之间的乏血供带,表现为低密度/信号环。病灶可有钙化,多为点状、结节状、斑块状。

肝脏EHE的强化方式取决于其组织特征,当肿瘤边缘细胞生长活跃并具有血管结构时,肿瘤会呈现出边缘环形的强化;如果肿瘤内部含有纤维间质和缺乏血管的纤维硬化区,则会呈现渐进性的强化;当肿瘤体积较大时,内部纤维间质的含量与分布的不同会导致肿瘤呈现出云絮状的强化模式。

此外,肝脏EHE还具有两个典型征象,即早期的“瘤内血管征”、晚期的“棒棒糖征”,前者门脉期见病灶内有静脉小分支穿行其中,后者是肝内肝静脉或门静脉主干或其分支伸向病灶时逐渐变细并在病灶边缘终止,形成似“棒棒糖”的征象。文献报道Gd-EOB-DTPA增强肝胆期肝脏EHE呈低信号缺如,推测是因EHE细胞不表达OATP1B3,不能转运EOB有关。本例肝脏EHE符合上述主要影像特点。

肺EHE的CT影像具有一定的特征,常表现为双肺多发散在结节,主要分布于支气管血管周围;结节大小不等,通常<2 cm;小结节形态多规则,稍大结节边缘可见浅分叶,文献报道胸膜下结节多为楔形、多边形,且可见长索条与胸膜牵拉。结节内可出现砂粒样钙化,此征象较为典型,主要因病灶间质内透明样变、黏液样变的钙盐沉积。小结节强化不明显,较大结节或肿块呈轻度延迟强化。本例较大结节符合上述改变。此外,恶性程度高的肺EHE侵犯邻近胸膜后,胸膜增厚,常伴胸腔积液 。

。

鉴别诊断:由于EHE较为罕见且临床缺乏特异性,故易误诊。肝脏EHE需与以下疾病相鉴别:(1)转移瘤,多有原发肿瘤病史,多无“包膜皱缩征”“棒棒糖征”或“瘤内血管征”;(2)胆管细胞癌,也可有“包膜皱缩征”,但常常伴有肝内胆管扩张,不典型胆管细胞癌与EHE鉴别较困难;(3)血管肉瘤 ,因与肝脏EHE同为血管源性肿瘤,影像表现较接近,但血管肉瘤多见于老年男性患者,恶性程度非常高,肿瘤容易出血,影像学上多为复杂密度/信号,且易发生转移、出现淋巴结肿大等。

,因与肝脏EHE同为血管源性肿瘤,影像表现较接近,但血管肉瘤多见于老年男性患者,恶性程度非常高,肿瘤容易出血,影像学上多为复杂密度/信号,且易发生转移、出现淋巴结肿大等。

肺EHE需与以下疾病相鉴别:(1)肺结核 ,病灶好发于上叶尖后段、下叶背段,而EHE多沿支气管血管束分布,另外,患者多有结核中毒

,病灶好发于上叶尖后段、下叶背段,而EHE多沿支气管血管束分布,另外,患者多有结核中毒 症状、抗结核治疗有效有利于两者鉴别;(2)结节病

症状、抗结核治疗有效有利于两者鉴别;(2)结节病 ,好发于中青年女性,可见肺门淋巴结对称性肿大及沿外周淋巴管分布的肺结节

,好发于中青年女性,可见肺门淋巴结对称性肿大及沿外周淋巴管分布的肺结节 及纤维条索,最终需依靠病理确诊。

及纤维条索,最终需依靠病理确诊。

目前EHE尚无统一的治疗方案,对于无症状者或局限性病灶的治疗,建议观察或早期手术切除;若肿瘤很小并且有手术禁忌证,射频消融也可作为选择;多灶性肝EHE则须考虑肝移植 ;对于不能切除或广泛转移性的病灶则可采用全身疗法,如化疗、靶向治疗,目前抗肿瘤血管生成类的靶向药物如帕唑帕尼,通过与VEGF特异性结合从而阻止其与受体相互作用,已显示出较大治疗潜力,但仍需更大规模的研究来证明其疗效;放疗通常可作为姑息治疗的一种手段。

;对于不能切除或广泛转移性的病灶则可采用全身疗法,如化疗、靶向治疗,目前抗肿瘤血管生成类的靶向药物如帕唑帕尼,通过与VEGF特异性结合从而阻止其与受体相互作用,已显示出较大治疗潜力,但仍需更大规模的研究来证明其疗效;放疗通常可作为姑息治疗的一种手段。

综上所述,EHE是一种罕见的低度恶性肿瘤,发生于多器官的EHE更为罕见。虽然目前EHE的明确诊断有赖于病理检查 和免疫组化,但通过识别其影像学特点有利于提高对EHE的认识,降低误诊率,改善患者预后。

和免疫组化,但通过识别其影像学特点有利于提高对EHE的认识,降低误诊率,改善患者预后。

来源:陈少芳,庄丹萍,金红涛等.肝脏、双肺同时发生的上皮样血管内皮瘤影像表现一例并文献复习[J].磁共振成像 ,2024,15(03):187-189.

,2024,15(03):187-189.