伴平滑肌瘤样间质的肾细胞癌1例并文献复习

作者:苏海薇,张凌滔,史长征,暨南大学附属第一医院放射科

1.病例

女,69岁,因胃部间质瘤破溃并上消化道出血 入院,行全腹部CT

入院,行全腹部CT 扫描时发现左肾下极占位,CT平扫

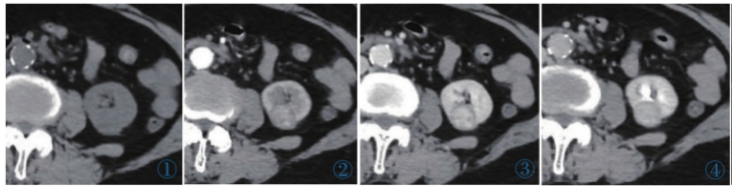

扫描时发现左肾下极占位,CT平扫 图像示左肾下极皮质内一类圆形稍低密度影(图1),边界尚清楚,大小约2.0 cm×2.0 cm×2.6 cm,CT值约27~39 HU,增强扫描呈渐进性明显强化,皮质期CT值约64~93 HU,髓质期CT值约111~118 HU,分泌期CT值约126~132 HU(图2~4)。

图像示左肾下极皮质内一类圆形稍低密度影(图1),边界尚清楚,大小约2.0 cm×2.0 cm×2.6 cm,CT值约27~39 HU,增强扫描呈渐进性明显强化,皮质期CT值约64~93 HU,髓质期CT值约111~118 HU,分泌期CT值约126~132 HU(图2~4)。

图1~4分别为CT平扫及CT增强扫描皮质期、髓质期、分泌期,左肾下极病灶CT平扫呈稍低密度,CT增强扫描各期呈渐进性明显强化,周围包膜及内部分隔可见延迟强化。

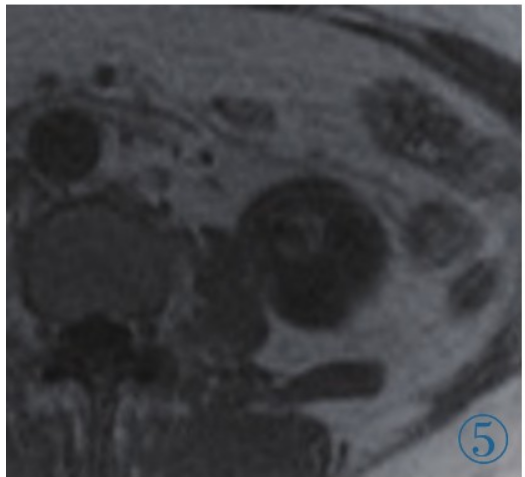

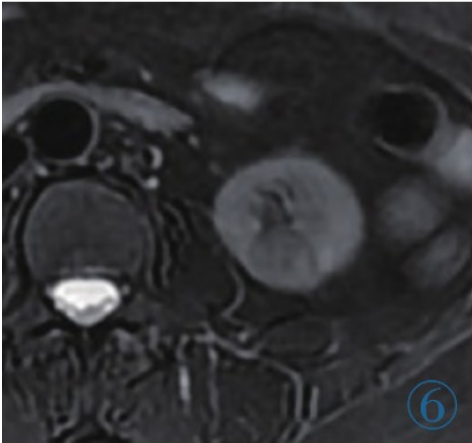

MRI示左肾下极皮质内类圆形异常信号影,边界清晰,T1WI呈稍低信号(图5),T2WI-FS呈等-稍低混杂信号(图6),增强扫描呈持续性明显强化,病灶边缘可见环形低信号包膜,内部可见低信号分隔,分泌期包膜及分隔可见强化(图7~9)。影像诊断:左肾下极占位,考虑肾癌 可能。

可能。

图5,6分别为MRI T1WI及T2WI-FS序列,病灶在T1WI上呈稍低信号,在T2WI-FS上呈等-稍低信号混杂。

图7~9分别为MRI动态增强扫描各期,病灶呈持续性明显强化,包膜完整,包膜及其内条带分隔呈延迟强化。

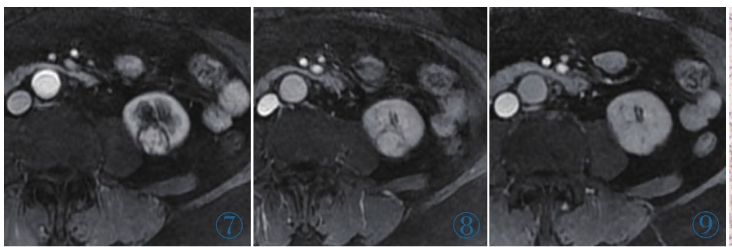

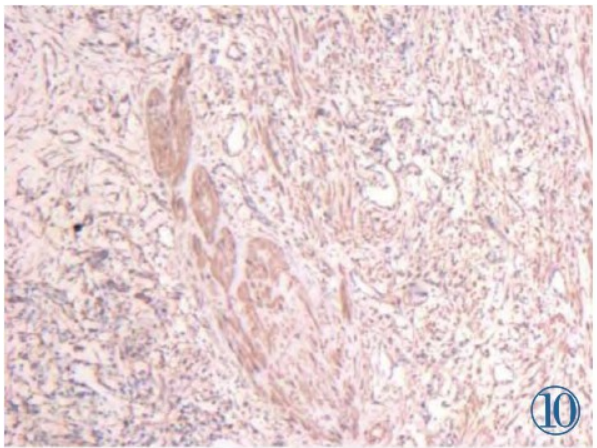

术中见左肾下极肿物表面稍有粘连,血管丰富。术后病理(图10):(左肾肿物)镜下见肿瘤细胞大,胞质透明,胞膜清楚,核深染,位于细胞中央,间质成分为均一的梭形细胞成束状排列,见典型的成熟平滑肌细胞形态,间质血管壁厚,部分与平滑肌融合;免疫组化:CK7(+),PAX8(+),SMA(+),Melan A(-),VHL (-),TFE3(中等强度+),SDHB(弱+),CD10 (+),CD117(-),Ki-67约2%(+)。根据形态学及免疫组化,符合伴平滑肌瘤样间质的肾细胞癌 (Renal cell carcinoma with leiomyomatous stroma,RCCLMS)。

(Renal cell carcinoma with leiomyomatous stroma,RCCLMS)。

图10 病理图像(HE染色)。

2.讨论

RCCLMS是一种罕见肿瘤,其特征性病理学改变是上皮透明细胞肿瘤和血管平滑肌瘤样间质增生混合,围绕癌巢形成多结节样结构,且这一特征在肿瘤周围表现尤其明显,表现为在肿瘤周围形成较厚的真包膜。既往关于RC-CLMS的报道以病理学研究为主,影像学研究罕见。本例患者为老年女性,与RCCLMS好发于中老年女性的报道一致,平均发病年龄52岁。

病灶为肾实质内孤立性实性肿块,边界清楚,与既往报道的特征表现一致。CT及MRI增强扫描肿瘤呈明显强化,内可见多发延迟强化的低信号分隔,可能与肿瘤细胞和平滑肌瘤样间质增生混合、围绕癌巢形成多结节样结构有关;肿瘤的强化方式及程度可能与其间质成分的比例相关,当间质成分比例较大时,则强化程度减低、强化时间延迟,因此肿瘤包膜及条带分隔表现为延迟强化。另外,肿瘤内未见囊变、坏死、出血或钙化,与周围结构分界清楚,未见邻近结构侵犯或转移征象,这与该肿瘤惰性的生物学行为表现一致。

结合本病例及既往相关病例报道,我们归纳出RCCLMS的一些影像学特征:常表现为孤立性实性占位,CT平扫表现为等或稍低密度,边界清楚,周围可见较厚的真包膜,内部常见条带状分隔,增强扫描病灶内肿瘤成分呈进行性明显强化、间质成分延迟强化,病灶弥散受限,可出现囊变、坏死及局部钙化,但较少见,且少有邻近结构侵犯或转移征象。

RCCLMS需与较常见的肾细胞癌亚型及其他肾实性肿瘤进行鉴别诊断:

(1)乳头状肾细胞癌,与透明细胞肾细胞癌相比,更容易出现出血、坏死及囊变,病灶周围可见假包膜,增强扫描强化程度缓慢升高;

(2)嫌色性肾细胞癌,密度通常较均匀,很少合并坏死、出血或囊变,可见点状或弧形钙化影及假包膜,增强扫描皮质期多呈轻至中度强化,分泌期病灶中央可出现轮辐状强化;

(3)乏脂型血管平滑肌脂肪瘤,常呈膨胀性或外生性生长,较少在肾实质内浸润,故肿瘤轮廓光滑锐利,大多数病灶可见“杯口征”、“劈裂征”,增强扫描可表现为“快进快出”、渐进性强化或延迟强化,这与其内组成成分比例有关,无假包膜,一般无液化、坏死,少见钙化;

(4)肾脏嗜酸细胞腺瘤,边界清楚,囊变、坏死少见,增强扫描明显强化,可有中央星状瘢痕、轮辐状强化、节段增强反转等征象。

RCCLMS在2016年世界卫生组织(WHO)泌尿系统肿瘤分类中被归为肾肿瘤 的暂定亚型。以往关于肾细胞癌与相关平滑肌间质的文献中,曾以各种不同名称描述过该类肿瘤,如肾细胞癌伴明显血管平滑肌瘤样增生、TCEB1突变的肾细胞癌等,这可能合并了几种现在已知是不同亚型的肾细胞癌,由于文献报道中名称的不一致性,没有明确的诊断标准来区分RCCLMS和其他肾肿瘤。

的暂定亚型。以往关于肾细胞癌与相关平滑肌间质的文献中,曾以各种不同名称描述过该类肿瘤,如肾细胞癌伴明显血管平滑肌瘤样增生、TCEB1突变的肾细胞癌等,这可能合并了几种现在已知是不同亚型的肾细胞癌,由于文献报道中名称的不一致性,没有明确的诊断标准来区分RCCLMS和其他肾肿瘤。

近年来,随着分子生物学研究的不断深入,人们对肾脏肿瘤的分类有了新的认识。在2022年第5版WHO泌尿系统肿瘤分类中,RCCLMS被归为分子定义的肾细胞癌中的一种——ELOC(原TCEB1)突变肾细胞癌。迄今为止,ELOC突变肾细胞癌只有约20例报道,大多数病例具有惰性的生物学行为。

这一基于分子的肾细胞癌亚型的分类,没有分子检测就不能明确诊断,然而ELOC基因检测存在一些困难,因此在没有分子检测证实的情况下,WHO建议将符合形态学特点的肿瘤诊断为伴明显的纤维肌分隔及CK7阳性的肾透明细胞癌,并在报告中给出ELOC突变肾细胞癌的鉴别诊断。

综上所述,RCCLMS在影像学上常表现为孤立性实性肿块,边界清楚,可见周围较厚包膜及内部条带状分隔,弥散受限,增强扫描其内肿瘤成分呈进行性明显强化、间质成分延迟强化,少有邻近结构侵犯或转移征象。目前RCCLMS已被归类为ELOC突变肾细胞癌。肾脏肿瘤的分类已经从简单的形态学分类转变为综合诊断模式,进一步认识肾肿瘤需要综合分析其影像学特征、组织学特征和分子变化。希望本病例的影像学及病理学相关特征、鉴别诊断要点能够帮助鉴别该类肾细胞癌,最终的诊断依赖于病理学检查及分子检测。临床医生应提高对该肿瘤的认识,避免误诊或过度治疗。

来源:苏海薇,张凌滔,史长征.伴平滑肌瘤样间质的肾细胞癌1例并文献复习[J].中国临床医学影像杂志,2024,35(03):227-228.