颅骨多发性血管肉瘤1例报告

作者:周丽,彭豆豆,苏旭,尹万,杨帆,成都中医药大学附属第五人民医院

1. 临床资料

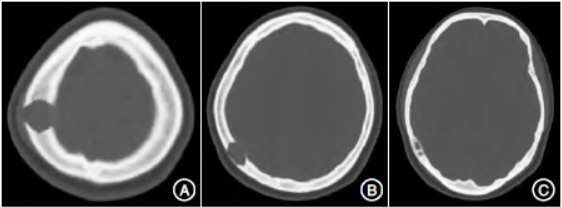

患者女,23岁。因偶然发现右侧颞顶部包块1月余入院。专科体格检查:头颅右侧颞顶部可扪及1个约2.5 cm×2 cm的包块,质软,活动度差,轻微压痛,头皮无破溃、红肿,无发热 。头部CT:右侧顶骨、颞骨及枕骨髓腔内见多个结节状等密度影,较大横截面约2.3 cm×2.0 cm,边界清楚,邻近骨内外板均破坏。右侧顶部病灶周围皮下软组织稍肿胀。各脑实质内未见确切异常密度影;中线结构居中。诊断意见:右侧颞顶骨局部骨质破坏及多发软组织密度结节,不排除肿瘤性病变(图1)。

。头部CT:右侧顶骨、颞骨及枕骨髓腔内见多个结节状等密度影,较大横截面约2.3 cm×2.0 cm,边界清楚,邻近骨内外板均破坏。右侧顶部病灶周围皮下软组织稍肿胀。各脑实质内未见确切异常密度影;中线结构居中。诊断意见:右侧颞顶骨局部骨质破坏及多发软组织密度结节,不排除肿瘤性病变(图1)。

图1 患者CT平扫 。注:A~C显示患者顶部、颞部及枕骨髓腔内见多个结节状等密度影,边界较清,右侧顶部病灶周围皮下软组织稍肿胀。

。注:A~C显示患者顶部、颞部及枕骨髓腔内见多个结节状等密度影,边界较清,右侧顶部病灶周围皮下软组织稍肿胀。

完善检查后患者行颅骨多发肿瘤切除术,术中所见:切开头皮,暴露皮下肿块,见肿块处颅骨全层受侵,周围多发颅骨病变,于病变外侧正常骨质区域钻孔,右侧颞顶部多发颅骨病变,病变区颅骨全层破坏受累并软组织结节改变,术中硬膜张力 不高,无明显受累侵犯。将包绕病变周围正常颅骨骨质切除约9 cm×5 cm的方形骨瓣,去除骨瓣,见硬膜局部表面受累,下层硬膜完整,脑组织无明显受累侵犯。

不高,无明显受累侵犯。将包绕病变周围正常颅骨骨质切除约9 cm×5 cm的方形骨瓣,去除骨瓣,见硬膜局部表面受累,下层硬膜完整,脑组织无明显受累侵犯。

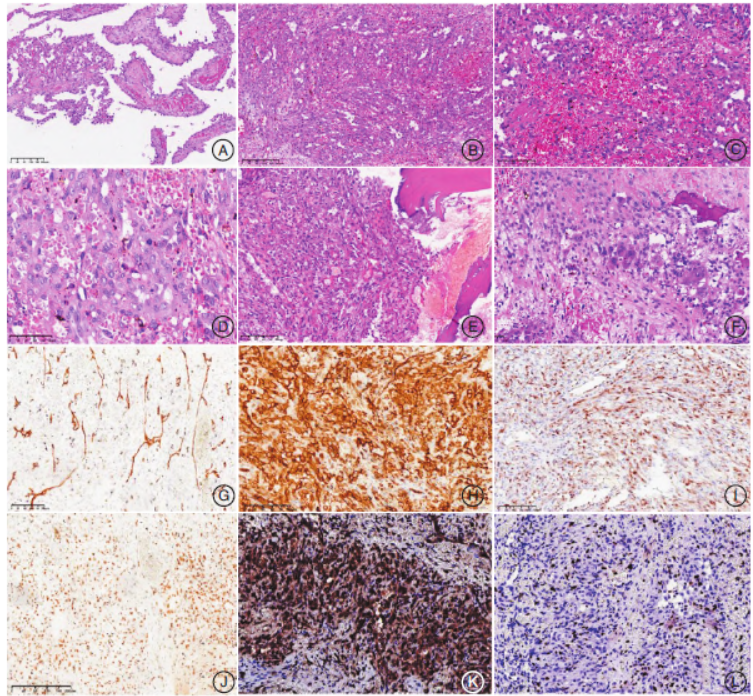

病理学检查:骨组织一块,大小7.5 cm×5 cm×0.9 cm,其上见一面积2.5 cm×2 cm的不规则洞口,另见碎组织一堆,切面灰褐,质软,大小2.5 cm×2 cm×1 cm。镜检:高分化区域肿瘤组织呈大小不一的乳头状结构,由被覆内皮细胞的胶原组成。低分化区域由不规则的窦隙状血管腔构成,瘤细胞部分呈卵圆形,可见明显核仁;部分呈梭形,细胞核深染,不规则,核分裂像可见,灶区可见残存的颅骨板及破骨巨细胞(图2A~F)。

免疫表型:血小板-内皮细胞黏附分子(platelet endothelial cell adhesion molecule-1,PECAM-1/CD31)、白血病 病毒整合基因-1(friendleukaemia integration-1,FLI-1)、红细胞转化特异性转录因子(ETS transcription factor,ERG)、血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)均阳性,造血祖细胞抗原CD34(hematopoietic progenitor cell antigen CD34,CD34)、细胞角蛋白(cytokeratin,CK)、中枢神经特异性蛋白(central nervous system specific protein,S100)、上皮膜抗原(epithelial membrane antigen,EMA)、人类黑色素瘤

病毒整合基因-1(friendleukaemia integration-1,FLI-1)、红细胞转化特异性转录因子(ETS transcription factor,ERG)、血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)均阳性,造血祖细胞抗原CD34(hematopoietic progenitor cell antigen CD34,CD34)、细胞角蛋白(cytokeratin,CK)、中枢神经特异性蛋白(central nervous system specific protein,S100)、上皮膜抗原(epithelial membrane antigen,EMA)、人类黑色素瘤 Black-45(human melanosome black 45,HMB45)、转录因子E3(transcription factor E3,TFE3)均阴性,Ki-67增殖指数约30%(图2G~L)。病理诊断:颅骨多发性血管肉瘤。随访:本例患者术后一般情况良好,1个月后于成都中医药大学附属第五人民医院开始行放疗。随访20个月未见复发。

Black-45(human melanosome black 45,HMB45)、转录因子E3(transcription factor E3,TFE3)均阴性,Ki-67增殖指数约30%(图2G~L)。病理诊断:颅骨多发性血管肉瘤。随访:本例患者术后一般情况良好,1个月后于成都中医药大学附属第五人民医院开始行放疗。随访20个月未见复发。

图2 病理形态及免疫组化结果。注:A:高分化区域肿瘤细胞呈大小不一的乳头状结构,由被覆内皮细胞的胶原组成,HE低倍放大;B:低分化区域肿瘤细胞血管腔呈不规则裂隙状,HE低倍放大;C:肿瘤细胞呈梭形,细胞核深染,不规则,HE中倍放大;D:肿瘤细胞呈卵圆形,可见明显核仁,部分可见胞质微空泡,内含红细胞,HE高倍放大;E、F:肿瘤周边可见残存的颅骨板及破骨巨细胞;G:肿瘤细胞CD34阴性表达,EnVison中倍放大;H:肿瘤细胞CD31阳性表达,EnVison中倍放大;I:肿瘤细胞FLI-1阳性表达,EnVison中倍放大;J:肿瘤细胞ERG阳性表达,EnVison中倍放大;K:肿瘤细胞VEGF阳性表达,EnVison中倍放大;L:肿瘤细胞Ki-67阳性表达约30%,EnVison中倍放大。

2. 讨论

血管肉瘤是一种罕见的血管内皮细胞来源的软组织肉瘤 ,预后较差,主要好发于头颈部皮肤及浅表软组织。原发性骨血管肉瘤非常少见,发生率不足原发性恶性骨肿瘤

,预后较差,主要好发于头颈部皮肤及浅表软组织。原发性骨血管肉瘤非常少见,发生率不足原发性恶性骨肿瘤 的1%。主要发病高峰为成年期,男女比例无较大差异。肿瘤有单中心和多中心两种生长方式,病变主要位于长管状骨和短管状骨,其次是骨盆、脊柱和躯干,然而颅骨原发的多发性血管肉瘤极为罕见。

的1%。主要发病高峰为成年期,男女比例无较大差异。肿瘤有单中心和多中心两种生长方式,病变主要位于长管状骨和短管状骨,其次是骨盆、脊柱和躯干,然而颅骨原发的多发性血管肉瘤极为罕见。

文献报道,患者临床症状主要为局部疼痛。骨血管肉瘤的影像学表现是非特异性的。通常表现为位于骨皮质和(或)髓腔内的溶骨性、膨胀性病变,边缘不清,常无硬化,骨皮质变薄、中断,内见软组织肿块,骨膜反应少见可以侵蚀皮层并延伸到软组织。最常提示诊断的特征是存在多灶性疾病。

最终诊断仍需病理检查 以及免疫组织化学结果。骨的血管肉瘤大体形态常表现为红色、出血的病变,边缘不规则,常见明显的坏死。显微镜下,组织学形态多样,从容易识别的血管形成性肿瘤到未分化的肿瘤,偶尔甚至模仿转移癌。通常伴有明显的血管分化区域,由内皮细胞构成的大小不一、形态不规则且彼此相通的血管腔,分化程度越低,血管结构变得越混乱,血管腔的形态越不明显,内皮细胞变成多层,并在血管腔内形成乳头状突起。

以及免疫组织化学结果。骨的血管肉瘤大体形态常表现为红色、出血的病变,边缘不规则,常见明显的坏死。显微镜下,组织学形态多样,从容易识别的血管形成性肿瘤到未分化的肿瘤,偶尔甚至模仿转移癌。通常伴有明显的血管分化区域,由内皮细胞构成的大小不一、形态不规则且彼此相通的血管腔,分化程度越低,血管结构变得越混乱,血管腔的形态越不明显,内皮细胞变成多层,并在血管腔内形成乳头状突起。

在低分化的区域,恶性内皮细胞可呈片状,通常具有上皮样形态,并伴出血区域,细胞异型性明显,核分裂像易见。2%~11%可出现坏死,肿瘤级别越高分化越低越容易出现。免疫组化主要表达血管和淋巴内皮的标记,包括CD31、CD34、ERG、FLI-1、D2-40等。因此,免疫组化在确诊过程中很重要,联合使用更有利于鉴别诊断。分子层面上,骨血管肉瘤患者表现出部分基因异常,如CIC、PLCG1、KDR和MY。

鉴别诊断:

(1)头颈部软组织血管肉瘤转移至颅骨:原发头颈部皮肤软组织的血管肉瘤在患病起始时局部皮肤多呈淤伤或血肿样,病变进展后,病变范围变大,呈斑块状或结节状,可有散在的卫星结节,可伴溃疡和出血。影像学主要表现为皮下边界不清的浸润性肿块,本例患者头颈部皮肤无红肿、破溃,CT见肿瘤主体位于髓腔内,可予以鉴别。

(2)骨的上皮样血管内皮瘤:影像学也可表现为单灶或多灶病变,鉴别主要依靠镜下,肿瘤细胞呈巢状、索状或小梁状排列,呈圆形、多边形或梭形,常见明显的胞质内空泡,并伴间质玻璃样或黏液样变性。

(3)颅骨骨肉瘤 :镜下表现主要为具有明显异型性的肿瘤细胞直接成骨,需与骨血管肉瘤的反应性成骨鉴别,需结合镜下形态及免疫组化综合判断。

:镜下表现主要为具有明显异型性的肿瘤细胞直接成骨,需与骨血管肉瘤的反应性成骨鉴别,需结合镜下形态及免疫组化综合判断。

(4)转移性癌:由于在大多数骨血管肉瘤病例中可见角蛋白阳性,应与转移癌鉴别。转移癌多发生于老年人,影像学表现为溶骨与成骨混合存在,镜下癌细胞异型性明显,核分裂象更多见,血管内皮标记阴性。治疗及预后:骨血管肉瘤患者的治疗取决于多种因素,包括患者的年龄、肿瘤的大小、发病部位,以及骨内和骨外病变的程度。肿瘤局限且可完全手术切除对预后至关重要,因此建议宽切缘。考虑到转移的风险,可术后辅助放化疗。

放射治疗 主要用于转移性患者和手术不可行时的局部患者的姑息治疗。然而,化疗的效果还有待评估。靶向治疗方面,酪氨酸激酶抑制剂(tyrosine kinase inhibitor,TKI)索拉非尼

主要用于转移性患者和手术不可行时的局部患者的姑息治疗。然而,化疗的效果还有待评估。靶向治疗方面,酪氨酸激酶抑制剂(tyrosine kinase inhibitor,TKI)索拉非尼 在复发或转移性血管肉瘤中显现出一定的疗效。虽血管肉瘤高表达VEGF,但VEGF抑制剂贝伐珠单抗

在复发或转移性血管肉瘤中显现出一定的疗效。虽血管肉瘤高表达VEGF,但VEGF抑制剂贝伐珠单抗 治疗血管肉瘤的疗效报导不一,还需要更大规模的前瞻性研究来进一步验证。总体而言,骨血管肉瘤患者预后很差,对于局限性疾病的患者,患者的年龄和肿瘤部位是预后的重要因素,须尽力达到手术治疗并完全缓解的状态。转移性或不可切除的患者生存率非常低,5年生存率仅为8%。

治疗血管肉瘤的疗效报导不一,还需要更大规模的前瞻性研究来进一步验证。总体而言,骨血管肉瘤患者预后很差,对于局限性疾病的患者,患者的年龄和肿瘤部位是预后的重要因素,须尽力达到手术治疗并完全缓解的状态。转移性或不可切除的患者生存率非常低,5年生存率仅为8%。

来源:周丽,彭豆豆,苏旭,等.颅骨多发性血管肉瘤1例报告[J].中国实用神经疾病杂志,2024,27(08):1037-1040.