急性直窦血栓形成血管内治疗一例

作者:梅月昕,陈歆然,陈红兵,中山大学附属第一医院

患者 女性,40岁,主因头痛 伴恶心、呕吐

伴恶心、呕吐 1天,于2020年5月7日入院。患者1天前(5月6日)约17∶00无明显诱因出现全头部胀痛,伴全身乏力、疲劳,5月7日2∶30头痛症状进行性加重,呈持续爆炸样、以双侧颞叶为著,伴恶心、喷射状呕吐胃内容物数次,期间出现四肢抽搐伴意识丧失,持续数分钟后好转,小便失禁1次。

1天,于2020年5月7日入院。患者1天前(5月6日)约17∶00无明显诱因出现全头部胀痛,伴全身乏力、疲劳,5月7日2∶30头痛症状进行性加重,呈持续爆炸样、以双侧颞叶为著,伴恶心、喷射状呕吐胃内容物数次,期间出现四肢抽搐伴意识丧失,持续数分钟后好转,小便失禁1次。

即刻至当地医院急诊,头部CT提示蛛网膜下腔出血 ,予甘露醇

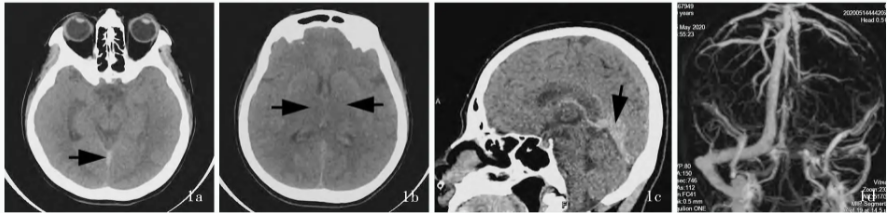

,予甘露醇 125 ml静脉滴注后头痛稍减轻,遂转至我院急诊(5月7日17∶00),急诊CT显示直窦、大脑大静脉、大脑内静脉呈明显血栓高密度影,双侧丘脑低密度影(图1a~1c);CTV未见直窦、大脑大静脉、大脑内静脉显影(图1d,1e),遂以颅内静脉系统血栓形成(CVST)收入院。

125 ml静脉滴注后头痛稍减轻,遂转至我院急诊(5月7日17∶00),急诊CT显示直窦、大脑大静脉、大脑内静脉呈明显血栓高密度影,双侧丘脑低密度影(图1a~1c);CTV未见直窦、大脑大静脉、大脑内静脉显影(图1d,1e),遂以颅内静脉系统血栓形成(CVST)收入院。

图1术前(2020年5月7日)头部CT检查 所见。1a横断面CT显示直窦高密度影(箭头所示)1b横断面CT显示双侧丘脑低密度影(箭头所示)1c矢状位重建CT显示直窦、大脑大静脉、大脑内静脉高密度影(箭头所示)1d,1e正位和侧位CTV显示直窦、大脑大静脉、大脑内静脉未显影

所见。1a横断面CT显示直窦高密度影(箭头所示)1b横断面CT显示双侧丘脑低密度影(箭头所示)1c矢状位重建CT显示直窦、大脑大静脉、大脑内静脉高密度影(箭头所示)1d,1e正位和侧位CTV显示直窦、大脑大静脉、大脑内静脉未显影

患者既往有下肢深静脉血栓病史5年(具体诊疗方案不详,未服用抗凝药物),否认口服避孕药史,家族史无特殊。入院后体格检查未见明确神经系统阳性体征。实验室检查:抗凝血酶34%(80%~120%),余血常规 、凝血功能、血管炎

、凝血功能、血管炎 指标、风湿免疫指标等均于正常值范围。

指标、风湿免疫指标等均于正常值范围。

综合临床表现和各项辅助检查结果,明确诊断为颅内静脉系统血栓形成(直窦、大脑大静脉、大脑内静脉);抗凝血酶缺乏;症状性癫痫 。予以低分子量肝素

。予以低分子量肝素 0.60 ml/12 h皮下注射抗凝、甘露醇125 ml/8 h静脉滴注脱水、丙戊酸钠

0.60 ml/12 h皮下注射抗凝、甘露醇125 ml/8 h静脉滴注脱水、丙戊酸钠 500 mg/次(2次/d)口服抗癫痫,并结合补液及营养支持治疗。入院第2天(5月8日)8∶30突发意识障碍

500 mg/次(2次/d)口服抗癫痫,并结合补液及营养支持治疗。入院第2天(5月8日)8∶30突发意识障碍 ,呼吸深大,仅疼痛刺激时可见四肢回缩;浅昏迷,双侧瞳孔等大、等圆,直径2.50 mm,对光反射迟钝,四肢肌力2~3级、肌张力

,呼吸深大,仅疼痛刺激时可见四肢回缩;浅昏迷,双侧瞳孔等大、等圆,直径2.50 mm,对光反射迟钝,四肢肌力2~3级、肌张力 稍低,颈项强直

稍低,颈项强直 ,颏胸距4横指,Kernig征阳性。

,颏胸距4横指,Kernig征阳性。

即刻复查CT显示,双侧丘脑低密度范围增大,直窦、大脑大静脉、大脑内静脉高密度同前,双侧侧脑室及颞角较前增大,提示脑积水 可能,考虑急性颅内深静脉血栓形成

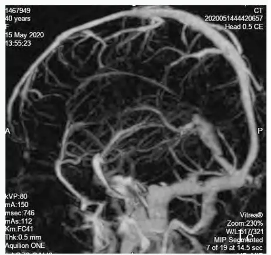

可能,考虑急性颅内深静脉血栓形成 ,病情快速进展至昏迷,遂紧急行血管内治疗:于局部麻醉下股动脉及股静脉置入6F血管鞘(日本Terumo公司),经股动脉行全脑DSA确认脑深部静脉未显影(图2a);

,病情快速进展至昏迷,遂紧急行血管内治疗:于局部麻醉下股动脉及股静脉置入6F血管鞘(日本Terumo公司),经股动脉行全脑DSA确认脑深部静脉未显影(图2a);

而后经股静脉鞘管更换6F长鞘(90 cm,美国Cook公司),采用同轴技术将长鞘头端置于右颈静脉球部;导丝导引下将中间导管(Navien058,115 cm,美国Medtronic公司)经长鞘送至右侧横窦远端,经中间导管送入微导丝和微导管(Rebar-27,美国Medtronic公司),微导丝超选直窦后送入微导管,微导管头端达到直窦远端后撤出微导丝,造影确认真腔(图2b),经微导管送入取栓支架(Solitaire,6 mm×30 mm,美国Medtronic公司)于直窦内释放(图2c),等待5分钟后回撤支架取栓;再于微导丝和微导管配合下将中间导管头端送至直窦远端,中间导管末端接50 ml注射器由远及近多次负压抽吸(图2d),吸出小血栓;

负压抽吸后经中间导管造影发现直窦内仍残留附壁血栓,沿微导丝送入冠状动脉球囊导管(3 mm×15 mm,美国Boston Scientific公司)至直窦,以命名压由远及近充盈球囊,松动并碎裂血栓,撤出球囊后配合中间导管负压抽吸,清除血栓后即刻造影显示直窦血栓明显减少,但直窦近端明显充盈缺损;再沿微导丝送入冠状动脉球囊扩张导管(4 mm×15 mm,美国Boston Scientific公司)至直窦近端,以命名压充盈球囊(图2e),撤出球囊后导管负压抽吸,微导管造影显示直窦大部分再通,未见对比剂滞留,局部仍可见少许血栓充盈缺损影(图2f)。

图2血管内治疗术中侧位DSA检查所见。2a直窦、大脑大静脉、大脑内静脉未显影2b微导管造影确认位于直窦内2c直窦内支架释放(箭头所示)2d直窦内导管抽吸(箭头所示)2e直窦内球囊扩张(箭头所示)2f微导管造影显示直窦大部分再通,但仍可见局部血栓充盈缺损(箭头所示)

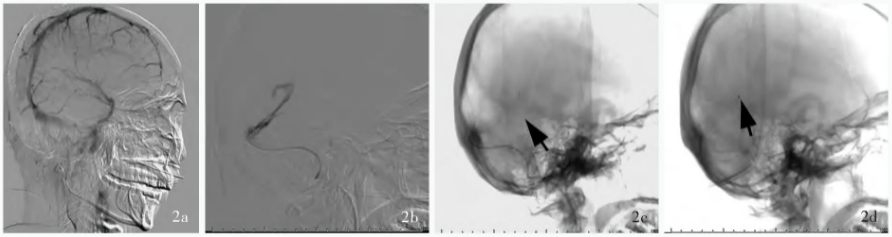

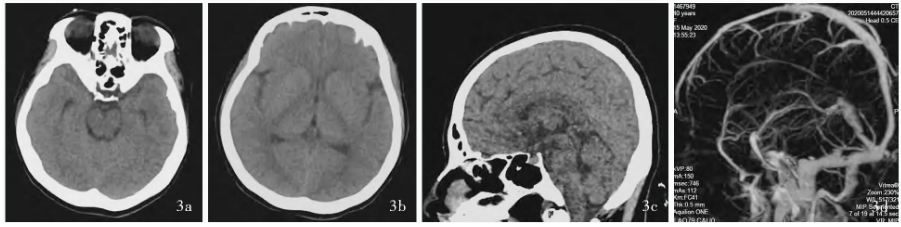

术后药物治疗方案同前。术后第1天(5月9日)复查CT显示双侧侧脑室及颞角仍增大,双侧丘脑低密度影缩小,直窦远端、大脑大静脉和大脑内静脉仍可见高密度影,直窦部分显影伴局部血栓充盈缺损。术后第2天(5月10日)意识转清,头痛症状明显减轻,体格检查四肢肌力5-级,颈项稍强直。术后第7天(5月14日)复查CT显示双侧侧脑室颞角正常(图3a),双侧丘脑未见明显低密度影(图3b),直窦远端、大脑大静脉和大脑内静脉高密度影消失(图3c),直窦大部分再通(图3d)。

图3术后第7天复查头部CT所见。3a横断面CT显示双侧侧脑室颞角正常,直窦区高密度影消失3b横断面CT显示双侧丘脑未见明显低密度影3c矢状位重建CT显示直窦、大脑大静脉、大脑内静脉高密度影消失3d侧位CTV显示直窦、大脑大静脉、大脑内静脉再通

术后第8天(5月15日)头部MRI显示双侧丘脑T2WI和FLAIR成像异常低信号影,考虑静脉性淤血水肿 (不排除局部脑梗死

(不排除局部脑梗死 ),直窦、大脑大静脉、大脑内静脉再通。遂将低分子量肝素改为利伐沙班

),直窦、大脑大静脉、大脑内静脉再通。遂将低分子量肝素改为利伐沙班 15 mg/d口服。患者共住院12天,出院时(5月19日)意识清楚,头痛消失,神经系统检查

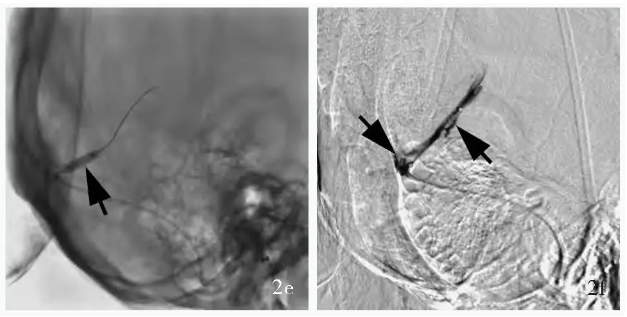

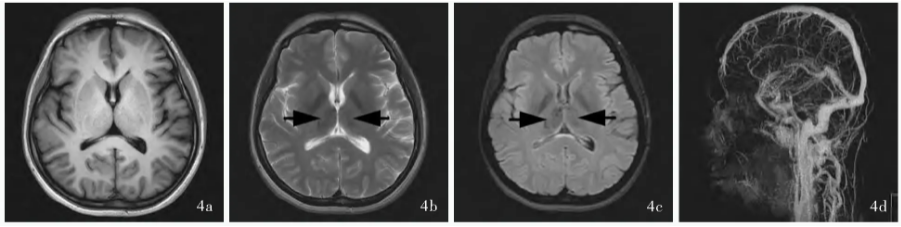

15 mg/d口服。患者共住院12天,出院时(5月19日)意识清楚,头痛消失,神经系统检查 无明显异常。出院后继续服用利伐沙班15 mg/d。术后1年(2021年5月16日)随访,无任何神经功能缺损症状与体征,复查抗凝血酶为45%;复查MRI,T1WI未见双侧丘脑明显异常信号影(图4a),T2WI、FLAIR成像仍呈异常低信号影(图4b,4c),考虑静脉梗死后遗改变,直窦、大脑大静脉和大脑内静脉血流通畅(图4d)。

无明显异常。出院后继续服用利伐沙班15 mg/d。术后1年(2021年5月16日)随访,无任何神经功能缺损症状与体征,复查抗凝血酶为45%;复查MRI,T1WI未见双侧丘脑明显异常信号影(图4a),T2WI、FLAIR成像仍呈异常低信号影(图4b,4c),考虑静脉梗死后遗改变,直窦、大脑大静脉和大脑内静脉血流通畅(图4d)。

图4术后1年复查MRI所见。4a横断面T1WI未见双侧丘脑异常信号影4b横断面T2WI显示双侧丘脑异常低信号影(箭头所示)4c横断面FLAIR成像显示双侧丘脑异常低信号影(箭头所示)4d侧位MRV显示直窦、大脑大静脉、大脑内静脉再通

讨论

颅内静脉系统血栓形成是指由各种病因引起的颅内静脉或静脉窦血栓形成,血液回流受阻或脑脊液循环障碍,导致颅内高压和局灶性脑损伤 ,占所有脑血管病的0.5%~1%。其中直窦血栓更为少见,多为急性起病,迅速累及大脑大静脉和大脑内静脉,导致丘脑和基底节等脑深部结构受损。主要表现为头痛、意识障碍、癫痫发作或脑疝

,占所有脑血管病的0.5%~1%。其中直窦血栓更为少见,多为急性起病,迅速累及大脑大静脉和大脑内静脉,导致丘脑和基底节等脑深部结构受损。主要表现为头痛、意识障碍、癫痫发作或脑疝 等,常较快进展至昏迷、去大脑强直甚至死亡。本文患者临床症状为头痛、癫痫发作,病程第2天进展至昏迷;头部CT平扫

等,常较快进展至昏迷、去大脑强直甚至死亡。本文患者临床症状为头痛、癫痫发作,病程第2天进展至昏迷;头部CT平扫 可见双侧丘脑低密度影,直窦、大脑大静脉、大脑内静脉高密度血栓征;头部CTV和脑血管造影

可见双侧丘脑低密度影,直窦、大脑大静脉、大脑内静脉高密度血栓征;头部CTV和脑血管造影 均未见直窦、大脑大静脉、大脑内静脉显影,提示血栓累及直窦、大脑大静脉、大脑内静脉,颅内静脉系统血栓形成诊断明确。

均未见直窦、大脑大静脉、大脑内静脉显影,提示血栓累及直窦、大脑大静脉、大脑内静脉,颅内静脉系统血栓形成诊断明确。

抗凝治疗是目前《欧洲卒中组织颅内静脉系统血栓形成诊断与治疗指南》和《中国颅内静脉系统血栓形成诊断和治疗指南2019》推荐的一线治疗方法,但抗凝治疗仅可防止血栓进展,并不能溶解已形成的血栓,且可能增加颅内出血 风险。研究发现,尽管经过系统性抗凝治疗,随访16个月时仍有13.6%的患者预后不良,病死率为8.3%,尤其是昏迷患者,病死率高达38%。

风险。研究发现,尽管经过系统性抗凝治疗,随访16个月时仍有13.6%的患者预后不良,病死率为8.3%,尤其是昏迷患者,病死率高达38%。

因此,目前《中国颅内静脉系统血栓形成诊断和治疗指南2019》建议,对抗凝治疗无效或入院时有意识障碍或合并颅内出血的颅内静脉系统血栓形成患者,可予以血管内治疗;而《欧洲卒中组织颅内静脉系统血栓形成诊断与治疗指南》建议,仅预后差的患者才考虑血管内治疗。

颅内静脉系统血栓形成预后评分包括:恶性肿瘤2分、昏迷2分、深静脉血栓形成2分、精神状态改变1分、男性1分、颅内出血1分,当评分≥3分时提示预后不良风险高。本文患者抗凝治疗后快速出现意识障碍,且为深静脉血栓形成合并昏迷,预后评分为4分,与上述指南所示适应证相一致,故予以血管内治疗。

颅内静脉系统血栓形成的血管内治疗主要包括静脉窦内接触溶栓、机械取栓、球囊扩张和静脉窦内支架植入。静脉窦内接触溶栓出血并发症的风险较高,尤其是昏迷患者并不能从接触溶栓中获益,而支架植入是在慢性血栓导致的静脉窦狭窄和颅内高压时才予考虑,故本文患者未考虑上述治疗方法。机械取栓包括支架取栓和导管抽吸取栓,可直接清除血栓,迅速恢复静脉引流,改善神经功能。

球囊扩张可在一定程度上解除静脉窦狭窄,同时球囊压迫局部血栓使之松动,有利于清除窦内血栓。联合应用导管抽吸取栓、球囊碎栓和支架取栓具有良好的疗效及安全性。本文患者首先在直窦远端释放取栓支架,支架铆定后回撤支架,同时顺势推送抽吸导管至直窦近端,负压下反复导管抽吸,二者可直接清除血栓;即刻造影发现直窦仍有较大血栓且明显狭窄,予以球囊扩张松动及碎解血栓并改善静脉窦狭窄,最后再次导管抽吸残留血栓,效果良好。

然而,关于静脉窦机械取栓的国际多中心随机对照研究——TO-ACT(Thrombolysis or Anticoagulation for Cerebra Venous Thrombosis)显示,与标准抗凝治疗相比,血管内治疗并不能改善患者预后;但考虑到TO-ACT研究纳入的颅内静脉系统血栓形成病例数较少,且研究对象不包括昏迷患者,即使阴性结果亦不能完全否认血管内治疗效果。此外,该项研究观察的是长期疗效,并未比较急性期治疗效果。

本文患者在术后第2天快速好转。可能原因为血管内治疗后直窦即刻再通,抗凝状态下的血液不断流经部分再通的静脉窦,血液中纤溶系统发挥作用导致血栓溶解,未手术处理的大脑大静脉和大脑内静脉也逐步再通,因此静脉回流恢复后症状快速改善。

综上所述,对于符合指南适应证的颅内静脉系统血栓形成患者,局部麻醉下血管内治疗可能是一种可供选择的有效治疗方法。治疗策略上可以联合支架取栓、导管抽吸取栓和球囊碎栓,快速清除血栓,获得血管再通,改善神经功能。

来源:梅月昕,陈歆然,陈红兵.急性直窦血栓形成血管内治疗一例[J].中国现代神经疾病杂志,2024,24(08):684-688.