颌面部增生性外毛根鞘囊肿1例

作者:谢诗敏,欧阳可雄,晏挺林,赵伟,朴正国,朱川东,广州医科大学附属口腔医院口腔颌面外科

1. 临床资料

患者,男,58岁。自诉“左面部无痛性肿物6年余”我院就诊。患者于2017年无明显诱因出现左颌面部肿物,初起绿豆大小,后逐步增大至桃核大小,否认疼痛,未予诊疗。2023年1月开始肿物明显增大,无疼痛出血,于外院行B超检查,示左侧脸颊皮下软组织混合回声团,未予治疗。2023年6月5日来我院就诊,门诊拟“左颌面部肿物”收治入院。既往史及个人史:无特殊。家族史:家族成员无类似病史。

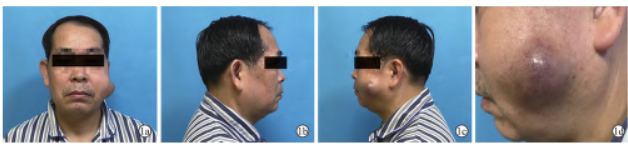

体格检查:患者平素体健,一般状况可,全身检查未见明显异常。专科检查:面部外形双侧不对称,左面颊部见一隆起肿物,大小约5.5 cm×6.5 cm,肿物中央区域皮肤潮红、质软,周围皮色正常、质韧(图1a)。无波动感,界清,可移动,无明显触痛。眼睑闭合完全,无鼓气漏气,额纹正常,无面瘫症状。张口度、张口型未见异常;左腮腺导管口无红肿,挤压腺体排唾清亮。双侧颌下及颈部未及肿大淋巴结。

图1临床检查。1a: 患者入院正面照;1b: 患者入院健侧照;1c: 患者入院患侧照;1d: 患者患侧近照,大小约5.5 cm×6.5 cm

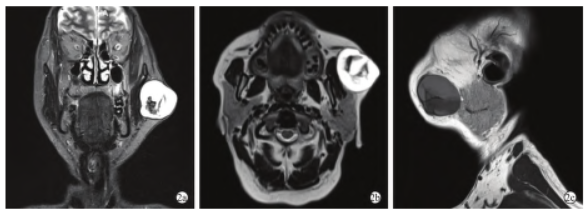

常规实验室检查未见异常。辅助检查:增强MRI见左颊部一4.5 cm×3.7 cm×4.0 cm肿块影,边界清晰,呈稍短T1稍长T2信号。双侧颈部及下颌区见多发淋巴结,呈长条形,短径均未超过1.0 cm,增强后明显强化。初步考虑为良性病变,复杂囊肿可能(图2)。

图2患者磁共振影像。2a: 冠状面;2b横断面;2c: 矢状面

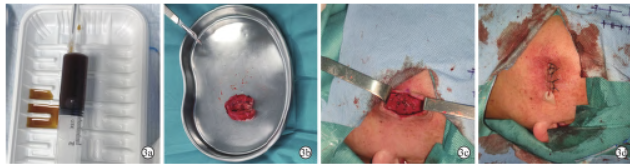

患者入院后完善术前检查,排除手术禁忌,手术前患者知情同意并签署同意书,本文资料收集获患者同意且已经过本院伦理委员会审查批准,批件号:LCYJ2023034。全麻下行“左颌面部肿物切除术”。术前穿刺,可见褐色稀薄囊液(图3a)。术中所见:(左颌面部)肿物1个,大小4.0 cm×3.5 cm×2.3 cm,边界清,有包膜,切面囊实性,实性区切面灰白质软(图3)。

图3术中及术后图。3a: 术前穿刺液;3b: 左颌面部切除肿物;3c: 术中肿物剥离后创面;3d: 术毕缝合

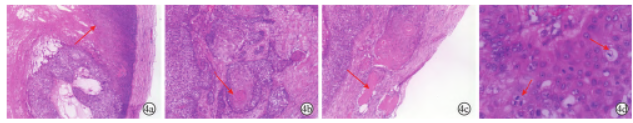

病理诊断:左颌面部肿物镜下肿瘤境界尚清,呈囊实性。囊性区囊壁内衬复层鳞状上皮,由棘层细胞直接过渡到角化,缺乏颗粒层,实性区肿瘤由大小不等多个鳞状上皮团巢构成,周边可见栅栏状排列的基底样细胞,中央可见明显角化,囊壁内局灶细胞核有异型性,局灶核分裂可见,局灶可见不规则细胞团散在囊壁间质中,肿瘤局部累及切缘,结合临床病史符合增生性外毛根鞘囊肿(图4)。

图4病理图片(HE,×100)。4a: 棘层细胞直接过渡到角化,缺乏颗粒层;4b: 鳞状上皮团巢;4c: 不规则细胞团散在囊壁间质中;4d: 局灶细胞核有异型性

最后诊断: 左颊部增生性外毛根鞘囊肿。

2. 讨论

增生性外毛根鞘囊肿(proliferating trichilemmal cyst,PTC),也称为增生性外毛根鞘瘤,是由于人体内的某些相关基因产生突变,使得毛囊外根鞘细胞出现异常增殖而形成的突出于皮肤表面的肿物。

临床上多发生于60岁以上的女性,女性发病率约为男性的6倍。该病变90%以上发生于头皮,也可见于四肢、耳朵等部位,本例发生于颌面部较为罕见。这种疾病通常是良性的,但有少数情况下会恶化,被称为恶性增生性外毛根鞘瘤(malignant proliferating trichilemmal tumor,MPTT)。PTC属慢性病程,生长缓慢,通常呈单发、结节状,高于皮肤表面或呈分叶状,也有少数患者呈多发,其临床特点并不典型,诊断需依赖病理学检查。临床上需与以下疾病进行鉴别:

(1)鳞状细胞癌 :PTC有时候会破裂,易被误诊为鳞状细胞癌。本例患者的囊肿中央区域皮肤潮红,质地柔软,周围皮肤颜色

:PTC有时候会破裂,易被误诊为鳞状细胞癌。本例患者的囊肿中央区域皮肤潮红,质地柔软,周围皮肤颜色 正常,质地坚韧,没有波动感,界限清晰,可以移动,没有明显的触痛,较易于与鳞状细胞癌区分开来。然而需要特别注意的是,有些患者的临床表现为中心溃烂、边界隆起、质地坚硬、有浸润感,这使得它们难以与鳞状细胞癌区分。该诊断的金标准为病理学检查,在病理学检查时,可以看到增生性外毛根鞘囊肿位于真皮内,与表皮相连,囊壁为增殖的鳞状上皮,结构类似于鳞状细胞癌,而其特征性损害则是病变中心充满毛状物,由棘层细胞直接过渡到角化层,缺少颗粒层。此外,免疫组化p53、CD34、Ki-67也可以帮助我们区分鳞状细胞癌;

正常,质地坚韧,没有波动感,界限清晰,可以移动,没有明显的触痛,较易于与鳞状细胞癌区分开来。然而需要特别注意的是,有些患者的临床表现为中心溃烂、边界隆起、质地坚硬、有浸润感,这使得它们难以与鳞状细胞癌区分。该诊断的金标准为病理学检查,在病理学检查时,可以看到增生性外毛根鞘囊肿位于真皮内,与表皮相连,囊壁为增殖的鳞状上皮,结构类似于鳞状细胞癌,而其特征性损害则是病变中心充满毛状物,由棘层细胞直接过渡到角化层,缺少颗粒层。此外,免疫组化p53、CD34、Ki-67也可以帮助我们区分鳞状细胞癌;

(2)表皮样囊肿:临床上PTC还需与表皮样囊肿相鉴别。相似点是二者均为体表隆起的圆形结节,可发生于头皮、四肢等部位,无疼痛,生长缓慢。鉴别点首先是病理学表现:PTC囊壁由鳞状上皮组成,未见颗粒层,有外毛根鞘角化;表皮样囊肿的起源与毛囊壁无关,上皮中存在颗粒层。其次,行免疫组化时,二者内容物染色特性的差别也有助于我们区分:PTC的内容物可与人体毛发 来源的自身抗体结合,而表皮样囊肿的内容物则是与人类胼胝来源的自身抗体结合。此外,表皮样囊肿在发现囊肿和囊肿生长之前可有皮肤损伤史。

来源的自身抗体结合,而表皮样囊肿的内容物则是与人类胼胝来源的自身抗体结合。此外,表皮样囊肿在发现囊肿和囊肿生长之前可有皮肤损伤史。

目前,PTC的治疗主张以手术治疗为主。大多数情况下,由于PTC囊壁与邻近组织间界限清楚,容易分离,切除时可采用较小的手术切口。若存在边界未切除干净可导致局部复发,但通常不会发生转移。囊肿切除后,首先应通过临床观察,并同时用手指触诊,根据边界、软硬度以及质地等综合判断是否完整切除,若考虑肿物残留可能,则需要再扩大切除。

本例患者囊肿局部有轻度粘连,术后注意应继续观察,嘱患者定期复诊。MPTT恶变范围主要是局部病变,较少发生淋巴结转移。目前,MPTT的首选治疗方案同样是手术治疗,安全缘要求与正常皮肤之间的距离大于1.0 cm。目前也有报道放疗作为辅助治疗,Siddha等采用辅助放疗对1例头皮MPTT术后患者进行治疗,获得良好的控制效果。然而,MPTT的发病率较低,纳入研究的患者较少,仍需要更多的样本数据支持,其远期疗效值得我们进一步研究。

来源:谢诗敏,欧阳可雄,晏挺林,等.颌面部增生性外毛根鞘囊肿1例[J].口腔医学研究,2024,40(07):651-653.