患者临近出院,AFP为何从35突然飙升到1500?

作者:李红兵,内江市中医医院检验科

在医学检验工作中,我们时常会遇到一些令人困惑的病例,甲胎蛋白(AFP)的异常升高便是其中较为常见的一种。近日,我们遇到了一位甲胎蛋白结果与临床表现极度不符的患者,这引发了我们对检验工作准确性与临床判断的深入思考。

案例经过

患者情况

患者女,48岁,于2024年11月28日因“厌油伴全身乏力10余天”前来我院就诊,次日收入肿瘤科住院。

患者自述既往乙肝20余年,入院症见:患者神志清楚,精神一般,诉厌油伴全身乏力,伴纳差,偶有腹胀,无恶心呕吐,无恶寒发热 ,无眩晕

,无眩晕 黑朦,无心慌心悸

黑朦,无心慌心悸 ,无心前区疼痛,无腹痛腹泻

,无心前区疼痛,无腹痛腹泻 ,无便血尿血等不适。自发病以来,病人精神状态一般,食欲一般,食量较平时略少,睡眠情况一般,体重无明显变化,大小便正常,其余均无特殊。

,无便血尿血等不适。自发病以来,病人精神状态一般,食欲一般,食量较平时略少,睡眠情况一般,体重无明显变化,大小便正常,其余均无特殊。

入院诊断

中医诊断为肝胆湿热症;2.西医诊断为肝功能异常、乙型病毒性肝炎 。

。

检查情况

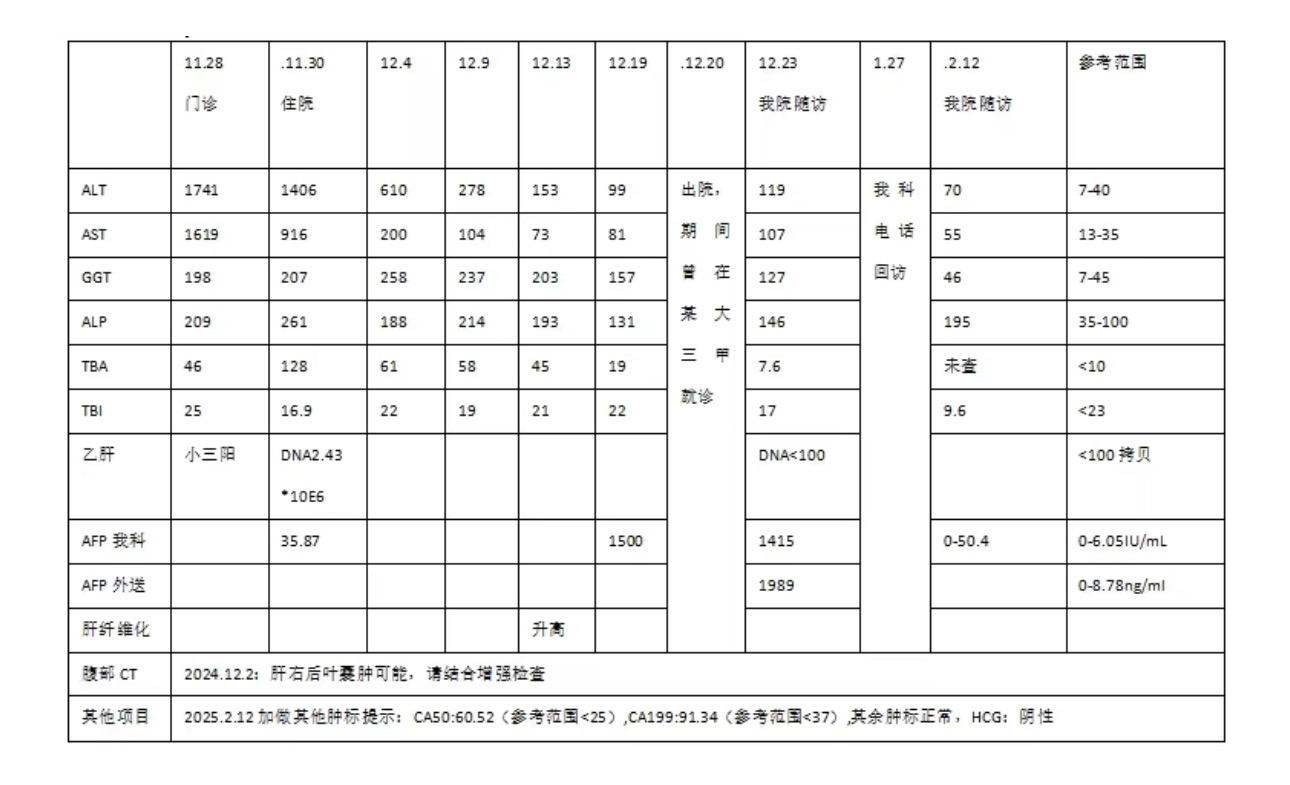

11月28日,患者门诊查肝功,明显异常增高,乙肝定量为小三阳,病毒载量高。血常规 、肾功、甲功、凝血、丙肝、甲肝等均未发现明显异常。11月30日,住院部复查肝功,指标稍有下降,AFP 35.87ng/ml。

、肾功、甲功、凝血、丙肝、甲肝等均未发现明显异常。11月30日,住院部复查肝功,指标稍有下降,AFP 35.87ng/ml。

12月2日,腹部CT 提示:肝右后叶囊肿可能,请结合增强检查。12月4日、9日、13日、19日、23日复查,肝功指标持续下降。19日,因病人检测指标和临床症状明显好转拟出院前复查,AFP 1500ng/ml,23日再次复查,AFP 1415ng/ml。具体指标见下表:

提示:肝右后叶囊肿可能,请结合增强检查。12月4日、9日、13日、19日、23日复查,肝功指标持续下降。19日,因病人检测指标和临床症状明显好转拟出院前复查,AFP 1500ng/ml,23日再次复查,AFP 1415ng/ml。具体指标见下表:

住院用药情况

注射药物:甘草酸 苷、多烯磷酸酯酰胆碱、舒肝宁注射液

苷、多烯磷酸酯酰胆碱、舒肝宁注射液 、盐酸罂粟碱注射液

、盐酸罂粟碱注射液 、白眉蛇毒血凝酶

、白眉蛇毒血凝酶 等。口服:恩贴卡韦。

等。口服:恩贴卡韦。

存在疑问

2024年11月28日至29日,患者在门诊和入院时常规检查中,转氨酶异常升高,有乙肝病史、肝纤维化,患者的甲胎蛋白结果为35.87IU/mL,结合患者CT,符合临床情况。但是在病人准备出院时(2024年12月19日,共住院20天)复查甲胎蛋白,结果为1500IU/mL,这一数值远超我科正常范围(0-6.05IU/mL,不同实验室标准略有差异)。这一差异引起了临床医生和检验科的高度重视。

这一结果显示患者有肝癌或病情明显加重的可能,然而,患者的肝功能持续好转,凝血功能以及其它相关临床指标均正常,且无任何肿瘤、肝炎等肝脏疾病的病史和症状,且与放射科腹部CT肝囊肿 可能的结果并不相符合。

可能的结果并不相符合。

1. 检验科检测错误?

2. 标本有误?

3. 有未发现的临床病情?

带着这些疑问,检验科同事认真查找了原因并进行了下一步处理。

实验室处理与分析

内部质控验证

检查核对当天的质控记录,确认质控品在有效期内且质控水平稳定。其次,我们核对了试剂的出库记录和装载位置,确保试剂的有效性和正确性。再次检查仪器状态,当天也没有任何仪器故障,当天其他患者结果也没有特殊不符合的情况。

原样本复核

为排除偶然误差,我科将11月30日的标本和12月19日的标本进行平行复检,复检结果同原标本结果一致,证实当天的仪器检测数据是准确无误的。

样本检测干扰排除

纤维蛋白干扰

我们对患者的血清标本进行了详细观察和分析,肉眼观察无凝块,离心条件标准化,排除了纤维蛋白等假阳性干扰的可能性。

异嗜性抗体和自身抗体干扰

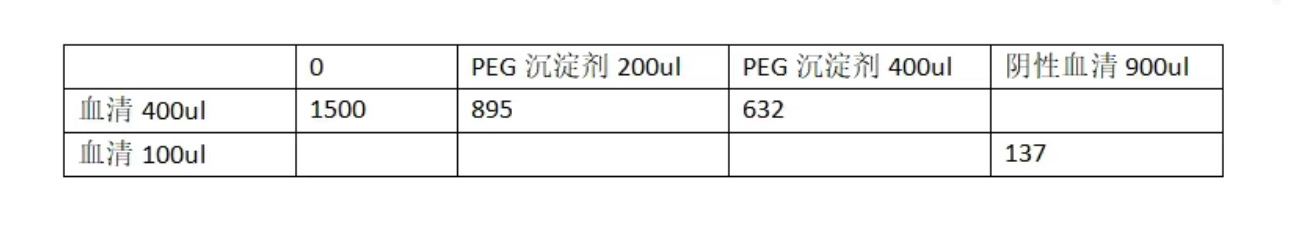

我们同时考虑了患者体内是否存在异嗜性抗体或自身抗体,与试剂中的免疫球蛋白发生反应。进行PEG沉淀处理后,AFP仍>632IU/mL(400μL处理),稀释线性试验也显示非钩状效应,说明患者体内并不存在异嗜性抗体和自身抗体。

方法学验证

在排除了上述所有干扰因素后,我们立即与临床医生沟通,未发现临床原因。12月23日随访,检测患者甲胎蛋白仍然极度增高,结果为1415IU/mL(参考范围 0-6.05IU/mL)。

随后,我科将此标本外送金域检验,用不同的发光平台(雅培发光)进行验证检测,结果为1989ng/mL(参考范围 0-8.78ng/mL),这一结果排除了检测系统误差,这证实了患者标本内确实存在能检测到的高浓度甲胎蛋白类抗原物质。

随访及排除其他疾病影响

由于没有明白为何检验科检测到极高浓度的甲胎蛋白而患者无临床症状,为了排除药物影响遂停用所有注射药物,检验科和临床医生均叮嘱患者要定期随访监测。

2025年1月26日,检验科电话随访患者,经过后续沟通患者于2月12日随访复查甲胎蛋白,结果为50.4IU/mL(参考范围 0-6.05IU/mL),意味着患者甲胎蛋白经过停注射药1月余后又基本恢复到了入院时的水平。

我们还分析了患者是否有其它可能导致甲胎蛋白升高的疾病。考虑到女性患者甲胎蛋白除在原发性肝癌中可升高外,在生殖系统肿瘤和胚胎性肿瘤中也可显著升高,我们对患者进行了hCG检测,结果为阴性。同时,在2月13日我们加做了其他肿瘤标志物检测 ,提示消化系统标志物异常:CA50 60.52(参考范围 <25)、CA199 91.34(参考范围 <37),其余肿标正常。

,提示消化系统标志物异常:CA50 60.52(参考范围 <25)、CA199 91.34(参考范围 <37),其余肿标正常。

其他可能情况分析

通过以上的实验室处理和原因查找,我们排除了检测错误、标本影响、常见干扰等因素。我们还查找了相关文献,分析了其他可能性。

药物干扰

由于病人无恶性肿瘤症状,入院治疗后肝功持续恢复,住院期间注射药物有甘草酸苷、多烯磷酸酯酰胆碱、舒肝宁注射液、盐酸罂粟碱注射液、白眉蛇毒血凝酶等,分析是否有某种药物(尤其中成药)会升高甲胎蛋白或者干扰化学发光对甲胎蛋白的检测。

因为患者停用除恩替卡韦 外所有药物后一月余甲胎蛋白恢复到入院前水平,期间患者自诉到某医院(西南医科大学教授门诊)咨询同样得到了怀疑为药物影响的可能。现病人服药为恩替卡韦,口服圆子中药。

外所有药物后一月余甲胎蛋白恢复到入院前水平,期间患者自诉到某医院(西南医科大学教授门诊)咨询同样得到了怀疑为药物影响的可能。现病人服药为恩替卡韦,口服圆子中药。

肝细胞再生

由于患者治疗期间肝细胞损伤情况得到抑制,有新的肝细胞生长,在肝细胞再生过程中可能伴随甲胎蛋白的升高后下降,尤其在敏感个体中,甲胎蛋白的下降可能会和肝功能的恢复并不一致。

隐匿性恶性肿瘤

由于肿瘤标志物的特异性原因,患者仍然有存在某种恶性肿瘤的可能。

通过对患者病史的回顾、原因查找、疑问分析后,由于没有确切的答案,我们认为该患者还应完善异常凝血酶原、甲胎蛋白异质体、α岩藻蛋白等对原发性肝癌更加特异性的指标的检测,同时定期门诊随访并监测甲胎蛋白、CA50、CA199、肝功能、肝脏超声、肝脏增强CT、MRI等。另外检验科也将继续随访该患者,同时关注相关药物是否对其他患者甲胎蛋白的检测具有一定的影响。

知识和文献科普

甲胎蛋白AFP的临床意义与局限性[1-2]

生理作用:AFP主要由胎儿肝脏和卵黄囊合成,正常成人血清中含量极低。

病理升高常见原因:① 肝癌:70%以上的肝细胞癌 (HCC)患者AFP显著升高(>400ng/mL);② 肝病活动期:急性肝炎、肝硬化

(HCC)患者AFP显著升高(>400ng/mL);② 肝病活动期:急性肝炎、肝硬化 活动期可因肝细胞再生导致AFP一过性升高(通常<300 ng/mL);③生殖系统肿瘤:如睾丸癌

活动期可因肝细胞再生导致AFP一过性升高(通常<300 ng/mL);③生殖系统肿瘤:如睾丸癌 、卵巢畸胎瘤等;④ 妊娠:妊娠中期AFP生理性升高,需结合孕周判断。

、卵巢畸胎瘤等;④ 妊娠:妊娠中期AFP生理性升高,需结合孕周判断。

局限性:AFP特异性较低,约30%肝癌患者AFP正常,而部分良性肝病或药物干扰也可致假阳性,需结合影像学(如增强MRI)及特异性标志物(如异常凝血酶原Ⅱ、AFP异质体)综合判断。

药物干扰对肿瘤标志物的影响[3-4]:药物可导致急性、慢性和特殊表型等目前已知的几乎所有类型的肝损伤。药物性肝损伤 是临床上不明原因肝损伤的重要病因。由于缺乏特异性的诊断生物标志物,其也可影响免疫学的检测,导致在实践中的正确诊断充满挑战,尤其是在伴随基础肝病、多药联合治疗等复杂临床场景中。

是临床上不明原因肝损伤的重要病因。由于缺乏特异性的诊断生物标志物,其也可影响免疫学的检测,导致在实践中的正确诊断充满挑战,尤其是在伴随基础肝病、多药联合治疗等复杂临床场景中。

对不同药物影响风险因素、临床特征和预后的全面了解,有助于及时识别、诊断和管理。怀疑药物干扰时,应及时暂停可疑药物后动态监测标志物变化。

肿瘤标志物联合检测的重要性[5-6]:肝癌筛查:AFP联合异常凝血酶原Ⅱ(PIVKA-Ⅱ)可提高早期肝癌检出率(敏感度达80%以上)。

消化系统肿瘤:CA199、CA50升高常提示胰腺癌 、胆管癌

、胆管癌 或结直肠癌

或结直肠癌 ,但需排除良性胆道疾病(如胆管炎)的影响。

,但需排除良性胆道疾病(如胆管炎)的影响。

多学科协作:检验科与临床医生应共同分析标志物组合变化,避免单一指标误判。

患者随访的核心要点

高频监测:对不明原因的AFP异常升高应及时复查,连续监测并观察趋势。影像学跟踪:每3-6个月行肝脏超声或增强CT/MRI检查,排查隐匿性病灶。长期管理:慢性肝病患者需定期评估肝纤维化、病毒载量及肝功能,降低癌变风险。

总结

通过对这一病例的分析,我们深刻认识到:

医学检验工作并非简单的数值比对,而是需要综合考虑患者的临床表现、病史、实验室结果以及其它相关因素,进行全面分析和判断。同时,也提醒我们在面对异常结果时,要保持冷静和客观,不要被表面的数值所迷惑,而是要深入挖掘背后的真正原因,真正做到学无止境。

这一病例我们并没有证实出患者甲胎蛋白从入院到出院好转的情况下异常增高,出院1月余后又恢复到入院前轻度升高水平这一情况的确切原因,后续有待持续随访与观察。同时我们随访也有一定的不足,该病人在出院时我们有意识到药物可能的干扰情况,也叮嘱了患者随访,但是如果此患者出院后每周进行一次甲胎蛋白的随访监测,可能这次的原因会更加的明确。

这也让我们意识到检验和临床沟通的重要性,检验科有疑问要及时和临床医生沟通,临床医生对检验结果有疑问也需要及时和检验科沟通,而不是片面的根据经验质疑临床的诊断或否定检验结果,大家需要共同协作去寻找原因,才能为患者带来更多的益处。

总之,这一例甲胎蛋白极度异常结果与临床表现不符的病例不仅让我们学到了宝贵的医学知识,也再次给我们提了一个醒:医学检验工作不仅仅是简单的仪器操作出报告,其也具有复杂性和挑战性,也需要不断学习和积累临床知识。在未来的工作中,我们将继续努力学习和探索,多收集类似的疑难病例,多积累处理疑难病例的经验,才能不断提高自己的业务水平和技术能力,为临床提供更准确、更可靠的检验结果和更好的服务。

专家点评

叶慧明 内江市中医医院检验科主任

本案例是一例具有典型意义的医学检验案例,它为我们提供了宝贵的经验和教训。在未来的工作中,我们需要继续加强医学检验的准确性和可靠性,提高多学科协作的水平,关注药物干扰等因素的影响,以及加强对肿瘤标志物联合检测的认识和应用。同时,我们也需要持续学习和探索新的医学知识和技术,以不断提高自己的业务水平和技术能力,为临床提供更加准确、可靠的检验结果和更好的服务。

参考文献

[1] 中华人民共和国国家卫生健康委员会医政司. 原发性肝癌诊疗指南(2024年版). 国际肿瘤学杂志,2024,51(07):385-410.

[2] 全国多中心前瞻性肝癌极早期预警筛查项目(PreCar)专家组. 中国肝癌早筛策略专家共识. 中华肝脏病杂志,2021,29(06):515-522.

[3] 茅益民. 《中国药物性肝损伤诊治指南(2023年版)》解读. 中华肝脏病杂志,2024,32(04):312-317.

[4] 于乐成, 程明亮. 舒肝宁注射液治疗急性和慢性肝病专家共识 (2020 版)[J]. 中华实验和临床感染病杂志, 2020.

[5] 李帅,荣守华.血清甲胎蛋白水平变化与乙型肝炎病毒 相关慢加急性肝衰竭

相关慢加急性肝衰竭 患者疾病转归的关联性分析[J].包头医学,2022,46(01):7-8.

患者疾病转归的关联性分析[J].包头医学,2022,46(01):7-8.

[6] 肿瘤标志物的临床应用建议[J].中华检验医学杂志, 2012, 35(2):14.

来源:检验医学网