破解神经外科手术后脑膜炎诊断难题的钥匙

作者:许志宇

审核:陈锟

引言

神经外科手术后脑膜炎(Post-Neurosurgical Meningitis, PNM)是神经外科领域中一种严重并发症,其诊断因症状非特异性和病因多样性而具有挑战性。传统诊断主要依赖临床表现、脑脊液(CSF)常规检查及微生物学培养,但这些方法在鉴别病因及指导治疗方面存在局限性。脑脊液细胞学分类作为一种重要辅助手段,可提供CSF中细胞类型及比例的详细信息,对明确PNM的病因及优化治疗策略具有重要价值。本文通过一例左侧听神经瘤术后嗜酸性粒细胞相关性脑膜炎的病例,结合文献复习,探讨缺乏CSF细胞学分类结果时诊断与治疗的困境,并强调其在PNM中的临床意义。

简要病史

患者,女 43岁 ,于2024年9月27日在本院接受左侧听神经瘤切除术,术后出现脑脊液漏并合并感染。2024年11月11日,行脑脊液漏修补术。2024年12月19日,在外院行腰椎穿刺,CSF常规检查示白细胞计数185×10⁶/L(单核细胞66%),葡萄糖 2.6 mmol/L。患者目前无发热

2.6 mmol/L。患者目前无发热 或头痛

或头痛 ,可自主活动。2025年1月2日,因疑似颅内感染收治于我院。

,可自主活动。2025年1月2日,因疑似颅内感染收治于我院。

实验室检查

- 2024年10月16日

- CSF常规:有核细胞1905×10⁶/L(单核细胞30%,多核细胞70%)

- CSF生化:总蛋白1.48 g/L,葡萄糖1.46 mmol/L,氯化物118 mmol/L,乳酸4.2 mmol/L,乳酸脱氢酶203 U/L

- CSF培养:5天未检出细菌,未发现抗酸杆菌

- 2024年10月24日

- CSF常规:有核细胞380×10⁶/L(单核细胞15%,多核细胞85%)

- CSF生化:总蛋白0.92 g/L,葡萄糖2.72 mmol/L,氯化物121 mmol/L,乳酸1.7 mmol/L,乳酸脱氢酶79 U/L

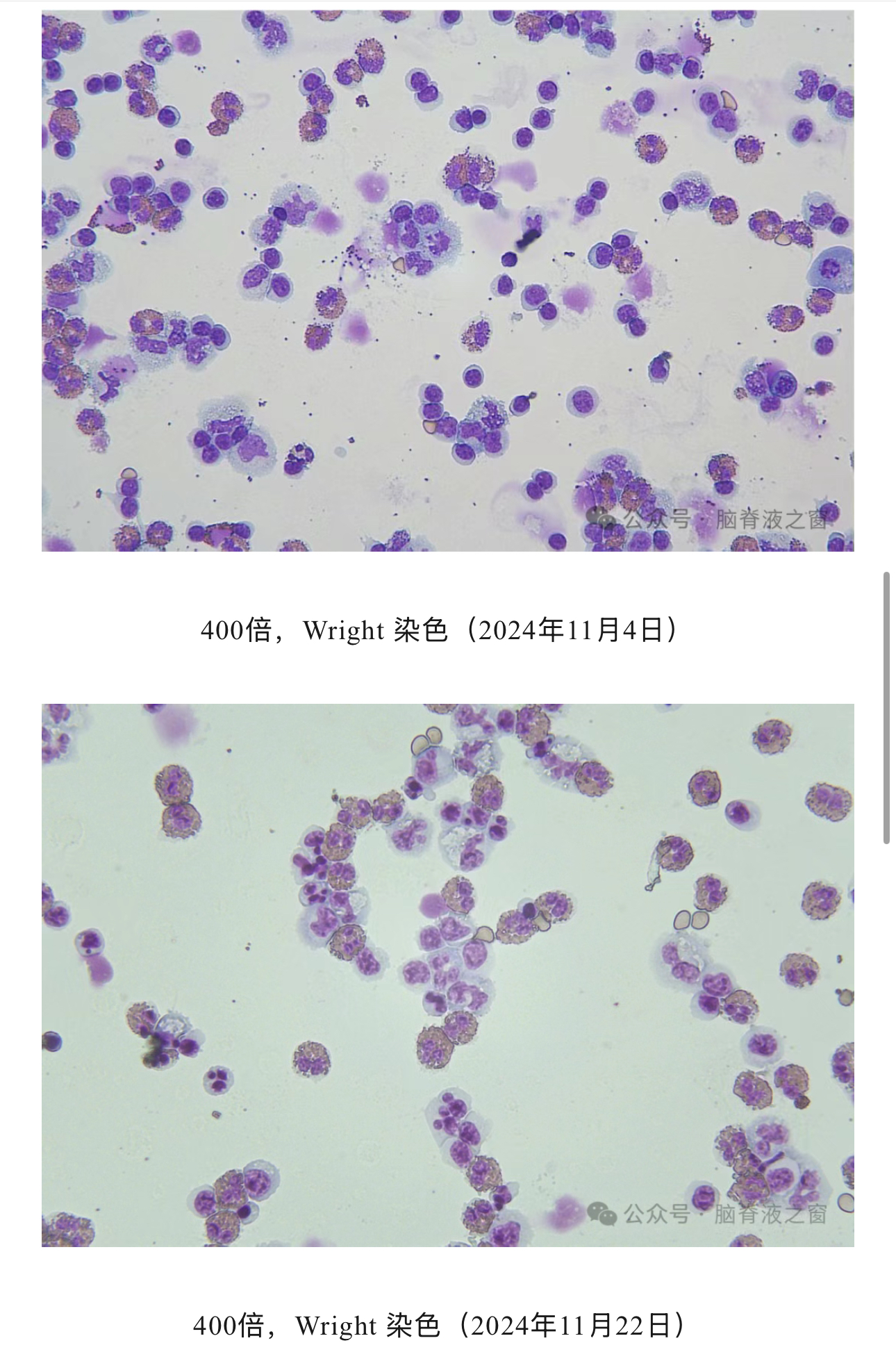

- 2024年11月4日

- CSF常规:有核细胞420×10⁶/L(单核细胞65%,多核细胞35%)

- CSF生化:总蛋白1.43 g/L,葡萄糖2.01 mmol/L,氯化物121 mmol/L,乳酸2.1 mmol/L,乳酸脱氢酶63 U/L

- CSF培养:5天未检出细菌,未发现抗酸杆菌或真菌

- 2024年10月17日

- 细胞分类:成熟淋巴细胞20%,活化淋巴细胞5%,单核巨噬细胞10%,中性粒细胞55%,嗜酸性粒细胞2%,浆样淋巴细胞2%,浆细胞 2%,幼稚淋巴细胞3%,嗜碱性粒细胞1%

2%,幼稚淋巴细胞3%,嗜碱性粒细胞1%

- 细胞学诊断:中性粒细胞异常增殖,伴较多单核巨噬细胞及淋巴细胞,部分活化或浆样分化,嗜酸性及嗜碱性粒细胞可见,考虑炎性渗出性积液

- 2024年11月4日

- 细胞分类:成熟淋巴细胞61%,单核巨噬细胞10%,中性粒细胞1%,嗜酸性粒细胞15%,浆细胞样淋巴细胞5%,浆细胞2%,幼稚淋巴细胞1%,嗜碱性粒细胞5%

- 细胞学诊断:淋巴细胞明显增生,部分伴活化或浆样分化,嗜酸性粒细胞比例增多,建议临床考虑嗜酸性粒细胞相关性脑膜炎。

-2024年11月14日

- 细胞分类:成熟淋巴细胞34%,单核巨噬细胞5%,中性粒细胞25%,嗜酸性粒细胞25%,浆细胞样淋巴细胞5%,浆细胞2%,幼稚淋巴细胞3%,嗜碱性粒细胞1%

- 细胞学诊断:嗜酸性粒细胞比例增多,建议临床考虑嗜酸性粒细胞相关性脑膜炎。

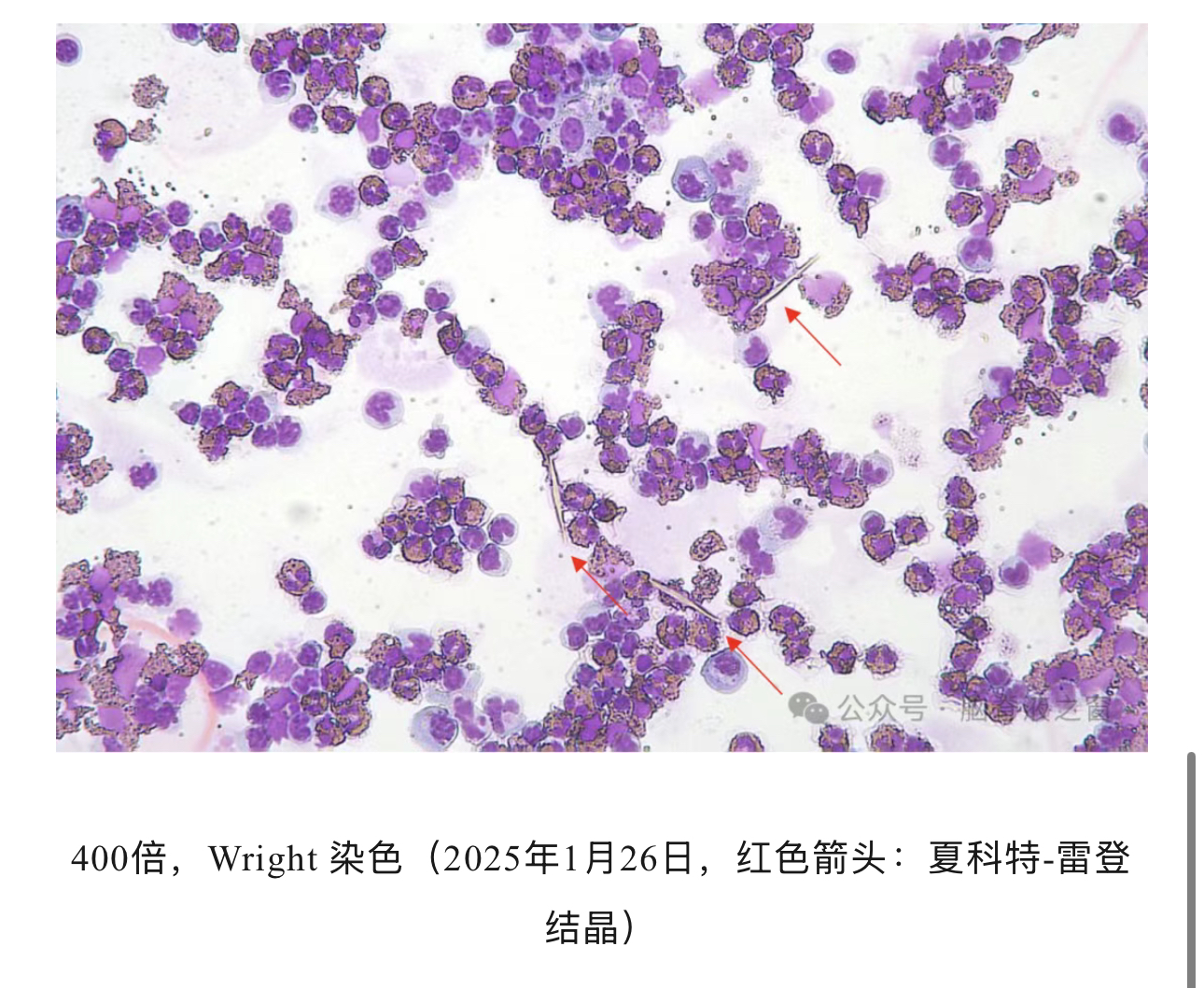

- 2024年11月22日-至2025年1月26日CSF细胞学持续示嗜酸性粒细胞增多,伴淋巴细胞增殖及活化 ,甚至可见夏科特 -雷登结晶 。术后患者接受美罗培南

-雷登结晶 。术后患者接受美罗培南 抗感染治疗,后因疑似过敏反应改为进口药物。2024年10月31日起,调整为美罗培南联合舒巴坦

抗感染治疗,后因疑似过敏反应改为进口药物。2024年10月31日起,调整为美罗培南联合舒巴坦 治疗,但嗜酸性粒细胞增高未见缓解。

治疗,但嗜酸性粒细胞增高未见缓解。

讨论

本例患者为左侧听神经瘤术后并发脑脊液漏及感染,CSF检查显示嗜酸性粒细胞比例自2024年11月起显著增高,至11月22日达42%,并伴夏科特-雷登结晶,提示嗜酸性粒细胞相关性脑膜炎。CSF培养未检出细菌、真菌,影像学检查未见寄生虫感染证据。初始治疗以美罗培南联合舒巴坦为主,但未能有效控制嗜酸性粒细胞增高,提示抗生素治疗可能非最佳选择。

嗜酸性脑膜炎(Eosinophilic Meningitis, EM)的诊断标准为CSF中嗜酸性粒细胞>10个/μL或占比>10%[1]。其病因包括感染性(如寄生虫、细菌、真菌)及非感染性(如药物反应、异物、肿瘤)[2]。本例中,CSF细胞学分类的动态变化(中性粒细胞为主转为嗜酸性粒细胞为主)提示炎症性质的转变,但缺乏病原学证据,诊断依赖形态学特征。

若无CSF细胞学分类,仅凭CSF常规及临床经验,易误诊为细菌性脑膜炎,导致抗生素滥用。本例中,早期以中性粒细胞为主(2024年10月17日,55%),后期嗜酸性粒细胞占主导(2024年11月22日,42%),提示炎症机制可能涉及过敏或非感染性因素。若仅依赖白细胞计数及生化指标,可能持续抗生素治疗,延长住院时间,增加患者费用及耐药风险。

文献显示,嗜酸性粒细胞增高常见于寄生虫感染(如广圆线虫)[3],但本例无相关流行病学史,且影像学阴性。结核性脑膜炎中嗜酸性粒细胞比例通常较低(<4%)[4],而本例比例显著高于此范围,结合CSF培养阴性,不支持结核。此外,急性脊髓炎 、吉兰-巴雷综合征等疾病可伴嗜酸性粒细胞增高,但本例无相应神经系统体征。术后过敏反应(如对外科材料)或肿瘤相关炎症亦需考虑,但缺乏直接证据。

、吉兰-巴雷综合征等疾病可伴嗜酸性粒细胞增高,但本例无相应神经系统体征。术后过敏反应(如对外科材料)或肿瘤相关炎症亦需考虑,但缺乏直接证据。

PNM的诊断因症状非特异性及CSF异常的多源性而复杂[4]。研究表明,CSF葡萄糖、乳酸及革兰染色是诊断关键,但白细胞计数缺乏特异性 [4,5]。嗜酸性脑膜炎的治疗需针对病因,皮质类固醇常用于非感染性病例。一项随机试验显示,泼尼松龙 (60 mg/d,2周)显著缩短头痛缓解时间(5 vs. 13天,P<0.001) [6]。

(60 mg/d,2周)显著缩短头痛缓解时间(5 vs. 13天,P<0.001) [6]。

CSF细胞学分类在PNM中具有独特价值[7]。中性粒细胞为主提示细菌感染,淋巴细胞为主常见于病毒性或非感染性炎症,而嗜酸性粒细胞增高则指向寄生虫感染或过敏反应[3,8]。本例中,CSF细胞学明确嗜酸性粒细胞主导,避免了抗生素的盲目使用,提示皮质类固醇可能是更适宜的选择。

本病例通过CSF细胞学分类确诊嗜酸性粒细胞相关性脑膜炎,避免了仅凭临床经验及常规检查误判为细菌性感染的治疗误区。CSF细胞学分类不仅提高了诊断准确性,还指导了治疗方向,减少了抗生素滥用,缩短了潜在住院时间,降低了患者费用。建议在PNM诊断中常规开展CSF细胞学分类,以优化临床管理。

参考文献略。

来源:脑脊液之窗