一对同卵双胞胎可疑圆锥角膜病例的诊断与分析

作者:毕明超,曲 婷,杨莉群,狄春凤等,吉林大学第一医院眼科,吉林大学第一医院新生儿科,吉林大学第三医院骨科

圆锥角膜(Keratoconus)是一种以角膜异常扩张、中央角膜基质显著变薄、角膜表面圆锥状突出以及伴随高度不规则近视和散光 为特征的角膜疾病。这种疾病对视力

为特征的角膜疾病。这种疾病对视力 和生活质量构成了重大威胁。尽管圆锥角膜的确切发病机制尚不明确,但研究表明遗传因素在其病因中可能发挥着潜在作用,大约6%~10%的患者有家族病史[1]。

和生活质量构成了重大威胁。尽管圆锥角膜的确切发病机制尚不明确,但研究表明遗传因素在其病因中可能发挥着潜在作用,大约6%~10%的患者有家族病史[1]。

1 病例资料

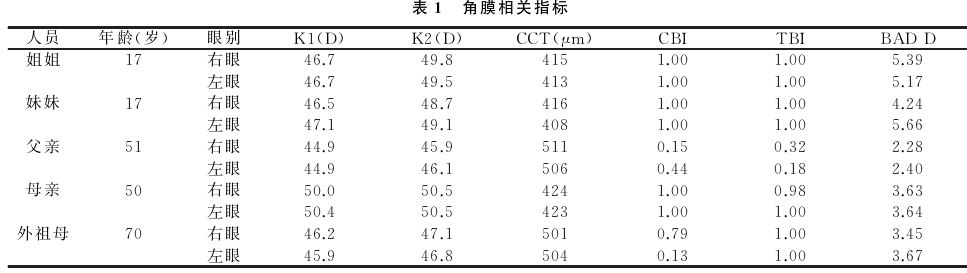

患者,女,17岁,同卵双胞胎。因“1天前于眼镜店配镜验光时发现角膜偏薄”来吉林大学第一医院就诊。双胞胎姐妹就诊前自觉双眼视力下降半年,一直未配镜,为求看清黑板至眼镜店验光配镜,检查时发现角膜偏薄,建议至医院进一步就诊。来院后检查如下:姐妹二人双眼前节及眼底均未见明显异常。姐姐验光结果:OD:-0.25DS/-1.75DC×170→1.0,OS:-1.25DS/-1.75DC×10→0.8;非接触式眼压 计测量:OD:15 mm Hg,OS:17 mm Hg;三维眼前节分析仪角膜最薄点厚度:OD:415μm,OS:413μm。妹妹验光结果:OD:-0.75DS/-1.25DC×170→1.0,OS:-1.25DS/-1. 00DC×180→1.0;眼压:OD:15mmHg,OS:16mmHg;角膜最薄点厚度:OD:416μm,OS:408μm。姐妹二人角膜生物力学眼压分析仪:双眼生物力学指数CBI和TBI均为1.0(表1)。根据以上检查结果,姐妹二人诊断为可疑圆锥角膜(双)。因患者为同卵双胞胎,且角膜厚度较一致,不排除为遗传因素所致,故详细询问父母病史,并对其父母进行相关检查,结果见表1。结合其父母眼部检查结果,考虑双胞胎姐妹病情可能为母亲遗传所致,进一步询问其外祖父已离世,外祖母健在,故对其外祖母进一步行眼部相关检查,结果见表1。综上,考虑该双胞胎姐妹病情可能为母系遗传所致,故给予以上5人采血行遗传疾病全基因组检测,本检测使用全基因组高通量测序检测技术,利用贝瑞基因自主研发的VeritaTrekker变异位点检测系统和Enliven变异位点注释解读系统对数据进行分析,检测结果提示受检者及家系成员均未检测到动态突变范围内相关异常串联重复。综合以上检测结果,考虑该对双胞胎姐妹诊断为:可疑圆锥角膜(双),治疗上给予配框架眼镜,暂不行角膜胶原交联手术,每3个月复查。

计测量:OD:15 mm Hg,OS:17 mm Hg;三维眼前节分析仪角膜最薄点厚度:OD:415μm,OS:413μm。妹妹验光结果:OD:-0.75DS/-1.25DC×170→1.0,OS:-1.25DS/-1. 00DC×180→1.0;眼压:OD:15mmHg,OS:16mmHg;角膜最薄点厚度:OD:416μm,OS:408μm。姐妹二人角膜生物力学眼压分析仪:双眼生物力学指数CBI和TBI均为1.0(表1)。根据以上检查结果,姐妹二人诊断为可疑圆锥角膜(双)。因患者为同卵双胞胎,且角膜厚度较一致,不排除为遗传因素所致,故详细询问父母病史,并对其父母进行相关检查,结果见表1。结合其父母眼部检查结果,考虑双胞胎姐妹病情可能为母亲遗传所致,进一步询问其外祖父已离世,外祖母健在,故对其外祖母进一步行眼部相关检查,结果见表1。综上,考虑该双胞胎姐妹病情可能为母系遗传所致,故给予以上5人采血行遗传疾病全基因组检测,本检测使用全基因组高通量测序检测技术,利用贝瑞基因自主研发的VeritaTrekker变异位点检测系统和Enliven变异位点注释解读系统对数据进行分析,检测结果提示受检者及家系成员均未检测到动态突变范围内相关异常串联重复。综合以上检测结果,考虑该对双胞胎姐妹诊断为:可疑圆锥角膜(双),治疗上给予配框架眼镜,暂不行角膜胶原交联手术,每3个月复查。

2 讨论

圆锥角膜的患者一般从十几岁开始逐渐出现角膜变薄、呈锥状不规则突出,以致严重影响视力。早期圆锥角膜可以采用角膜交联治疗增加角膜基质的生物力学强度,防止病变继续发展,但晚期病变只能做角膜移植手术。研究表明氧化应激、细胞凋亡以及细胞外基质的异常转运均可能在该病的发病过程中发挥作用[2]。此外圆锥角膜与其他遗传性疾病(如唐氏综合征 、马凡综合征等)的共病性,以及双胞胎研究中观察到的临床表现的遗传一致性,均提示圆锥角膜具有遗传倾向[3-4]。研究发现圆锥角膜一级亲属的患病率2.08%~27.9%,明显高于普通人群(0.138%)[5]。这些发现进一步强调了在圆锥角膜的诊断和治疗中考虑家族史的重要性。

、马凡综合征等)的共病性,以及双胞胎研究中观察到的临床表现的遗传一致性,均提示圆锥角膜具有遗传倾向[3-4]。研究发现圆锥角膜一级亲属的患病率2.08%~27.9%,明显高于普通人群(0.138%)[5]。这些发现进一步强调了在圆锥角膜的诊断和治疗中考虑家族史的重要性。

在圆锥角膜的早期阶段,患者往往因为症状不明显难以被准确诊断,有时甚至被忽视。大多数情况下,患者直到出现角膜水肿 、视力急剧下降、角膜基质明显变薄等中晚期症状时才到院就诊,但此时视力下降已不可逆转,因此对于早期圆锥角膜的诊断具有重大的意义。传统的早期诊断技术,如角膜地形图和角膜生物力学测量等,虽然在一定程度上有助于诊断,但对于某些可疑或隐匿性的圆锥角膜病例,这些方法可能难以提供确切的诊断。本文的同卵双胞胎就诊时就无任何症状,如若不是所去眼镜店给予了角膜厚度的检查,此对患者可能像其外祖母及母亲一样终身不会发现一些检查的异常。

、视力急剧下降、角膜基质明显变薄等中晚期症状时才到院就诊,但此时视力下降已不可逆转,因此对于早期圆锥角膜的诊断具有重大的意义。传统的早期诊断技术,如角膜地形图和角膜生物力学测量等,虽然在一定程度上有助于诊断,但对于某些可疑或隐匿性的圆锥角膜病例,这些方法可能难以提供确切的诊断。本文的同卵双胞胎就诊时就无任何症状,如若不是所去眼镜店给予了角膜厚度的检查,此对患者可能像其外祖母及母亲一样终身不会发现一些检查的异常。

基因检测技术在圆锥角膜的早期辅助诊断中表现出了更高的敏感性和特异性。既往学者已发现了多种可能参与圆锥角膜发病的候选基因[6],但以上基因只能解释小部分发病原因,绝大部分的发病机制仍然不明。同时国外报道的候选基因及其潜在的致病性变异点在中国人群中不能得到有效重复,所以目前的基因检测阴性不代表说患者一定不是圆锥角膜,而是排除了部分可能性。本例双胞胎姐妹及亲属行基因检测,结果并未提示异常,我们认为是进行基因检测的标本库并没有专门针对圆锥角膜这一疾病的原因所致。李绍伟等[7]对中国人圆锥角膜发病基因进行研究,首次发现11个圆锥角膜候选基因在中国原发性散发性圆锥角膜患者中被检出携带潜在致病性变异序列,进一步补充了中国圆锥角膜人群候选基因的新数据,有助于潜在圆锥角膜的基因诊断,提高了该病早期的检出率和准确性。我们在征询患者及家属本人的同意后,每人额外采集了一份血液样本,结合以上这篇报道并通过进一步查阅文献,后续我们可以更有针对性的进行基因检测,以获得更确切的检测结果。

有研究表明同卵双胞胎之间圆锥角膜存在一致性[8],但也有学者指出两对同卵双生子圆锥角膜发病的不一致性[9],这表明可能是由于环境机制致病,如揉眼、隐形眼镜佩戴创伤、过敏等[10]。经过详细追溯病史,双胞胎姐妹否认以上致病外因。2012年一项研究发现同卵双胞胎中圆锥角膜的主观发病年龄往往较早(平均16.4岁),高于异卵双胞胎(平均20.3岁),并在其中发现了圆锥角膜亲属,同卵双胞胎比异卵双胞胎在圆锥角膜严重程度上表现出更高的一致性[4],这也从侧面支持了遗传是圆锥发病的重要原因的假设。本例同卵双胞胎姐妹虽然角膜均偏薄,但二人厚度值基本一致,如为后天揉眼等环境因素所致,二人发病会有所区别,故考虑其可能是遗传所致,所以才想到对其亲属进行检查。且结果显示该对双胞胎姐妹的父亲结果未见明显异常,但其母亲的角膜厚度也较正常人偏薄很多与姐妹二人基本一致,遂想到对其外祖母进行检查,虽然其角膜厚度在500μm以上,但角膜生物力学依然提示有圆锥角膜的倾向。综上,考虑该对同卵双胞胎姐妹不排除圆锥角膜的诊断,且为遗传所致。但因目前姐妹二人没有明显的临床症状和指征、基因检测结果未提示异常,且其母亲和外祖母终身未发病,故该对姐妹有可能圆锥角膜程度也不进一步进展,遂建议其定期复查,避免揉眼等刺激眼球的行为,终身避免行近视激光手术的治疗指导意见,如随访复查时发现相关检查诊断数据有进展及恶化的趋势,会及时给予角膜胶原交联手术来干预病情的发展。同时我们会在必要情况下,对其所留血样再次送检进行更完善的基因检测。

早期圆锥角膜的诊断高度依赖设备,需综合考虑传统的诊断方法如形态学、结构学变化以及基因信息,基因诊断距离临床应用还有很长的路要走,但基因筛查对诊断及预防具有不可替代的意义。提高圆锥角膜基因检测在早期的检出率和准确性,帮助患者及早进行治疗干预,可能会实现更好的预后。

参考文献略。

来源:毕明超,曲婷,杨莉群,等.一对同卵双胞胎可疑圆锥角膜病例的诊断与分析[J].中国实验诊断学,2024,28(12):1444-1445.