复合式冷热消融治疗放疗后复发的肩胛骨区域骨转移疼痛

骨骼是癌症转移的第三大常见部位。骨转移会导致多种并发症,包括剧烈疼痛、病理性骨折、脊髓受压以及高钙血症。骨痛是癌症患者最常见的疼痛症状,在治疗过程中,疼痛管理和局部肿瘤控制对提高生活质量至关重要。

疼痛缓解方法主要包括止痛药(例如,阿片类药物和非甾体类抗炎药)、全身性的抗癌疗法(例如,化疗)以及放射疗法,这些疗法单独使用或与其他技术联合使用,适用于患有疼痛性骨转移的患者;然而,并非所有患者都能从上述方法中获益,他们可能会出现部分缓解或无缓解的情况。此外,手术的价值是有限的,因为它对于身体虚弱的患者来说是一种激进的治疗方法。为了缓解骨转移患者的疼痛,可采用一些微创介入技术。如冷、热消融、栓塞和骨水泥成形术等,这些技术是治疗疼痛性骨转移的常用微创治疗方法,这些方法显示出良好的效果。本文介绍了一例复合式冷热消融技术治疗放疗后骨转移再发疼痛的病例。

一般资料

简要病史:患者2022年10月初因咳嗽、痰中带血行胸部CT提示右肺占位性病变,于我院门诊行PET-CT提示右肺中叶根部病变,糖代谢增高,考虑恶性,伴肺不张,右肺门淋巴结糖代谢增高,考虑转移。右侧肾上腺结节灶,糖代谢增高,转移?T12椎体糖代谢增高,可疑转移,双侧顶叶见密度增高灶,糖代谢增高,转移?左侧肩胛肌低密度灶,糖代谢增高,考虑转移,炎性病变待除外。行支气管镜取病理,结果示:(右肺中叶)结合免疫组化符合腺癌。进一步于外院行基因检测,结果提示EGFR20i基因插入突变,T2N2M1lv期。2022年11月1日于我院行贝伐珠单抗+培美曲塞+卡铂化疗2周期,化疗后患者咳嗽咳血症状较前缓解,之后因疫情于本溪市中医院行贝伐珠单抗+培美曲塞+卡铂治疗3周期,期间复查评效为稳定SD(自诉),2023年3月初再次就诊于我院完善检查,评估患者病情缩小SD,给予培美曲塞+卡铂治疗2周期,2023年4月初患者自诉肩部疼痛较前加重,后就诊于我科,查无相关禁忌,患者于2023.4.20于我科行6MV-X线部分胸椎IMRT95%PTV计量曲线300cGy/f*10f,我科行6MV-X线头部IMRT95%PTV计量曲线PTV200cGy/f*20f,PTV1350cGy/f*20f,(后7次缩野),2023.4.24于我科行6MV-X线肩部IMRT95%PTV计量曲线300cGy/f*15f,2023年5月24开始行6MV-X线胸部IMRT95%PTV计量曲线PTV200cGy/f*11次,后胸部改为TOMO放疗5次,后患者因新冠肺炎暂停治疗。

患者分别于2023.6.16、2023.7.14、2023.9.2、2023.10.8、2023.11.2和2023.11.27科行紫杉醇聚合物胶束单药化疗6周期,2周期复查评估患者头部病灶PR,肩部病灶PR,胸部病灶稳定SD,2023年12月复查患者病情增大SD,遂于12月26日行紫杉醇聚合物胶束联合贝伐珠单抗治疗一周期。近期患者左侧度关节及背部度痛较前加重,要求止疼治疗求诊。

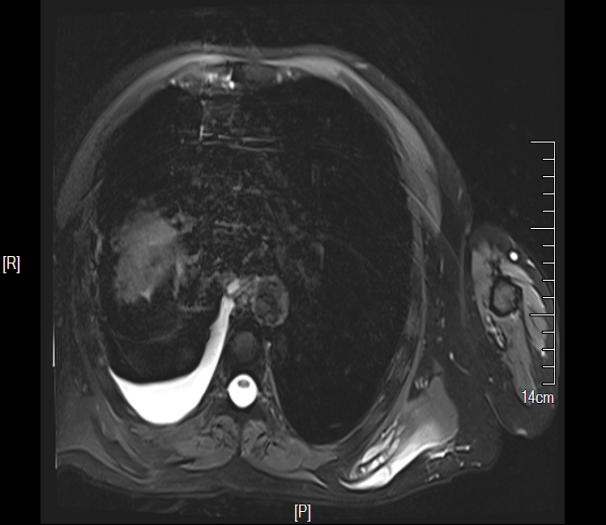

查体及辅助检查:神清语明,查体配合。左侧肩关节及肩胛骨下角区域疼痛,左侧肩胛骨下角区域局部皮肤肿胀,皮温较健侧高,局部压痛阳性,仰卧位时疼痛加重,NRS评分8-9分,考虑为事件性爆发痛。肩关节主动屈伸活动受限,活动后疼痛加重。左侧上肢肌力4级。肩胛骨及周围软组织MRI回报,肩胛骨下角骨质破坏,局部软组织水肿信号。

疼痛评估:目前患者主要主诉为肩胛骨下角区域疼痛,静息疼痛控制尚可,NRS评分1-2分。仰卧位时肩胛骨区域明显疼痛,目前口服缓释吗啡120mg/Q12h,氨酚羟考酮每日4粒,普瑞巴林止痛治疗。

术前MRI提示肩肩胛骨下角骨质破坏,局部软组织水肿信号。

术中操作

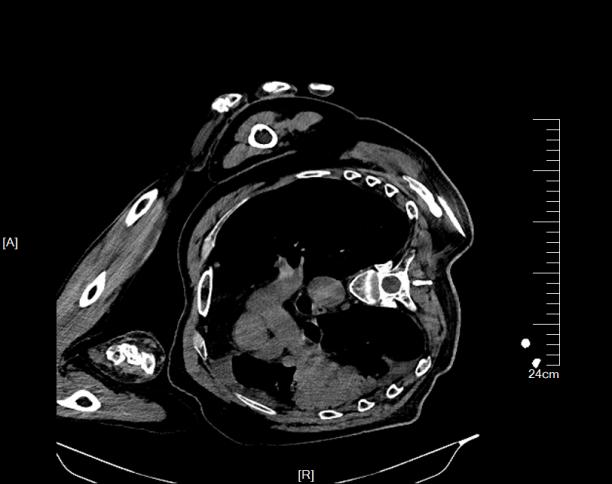

患者入CT治疗室,拟行左侧肩胛骨转移瘤复合式冷热消融术。患者取右侧卧位,心电血氧监测。碘伏消毒,铺无菌巾,超声影像定位肩胛骨下角,局部浸润麻醉,超声影像引导下以冷冻消融针穿刺,穿刺到位后,CT影像下再次确认穿刺针位置,位置满意后在计算机控制下实施氮气冷冻消融技术,以热水袋保护皮肤,启动氮气治疗系统,使针尖温度在1min内降至-196°C,持续5min,CT影像下可见冰球范围良好可覆盖肿瘤组织,冰球远离皮肤,随后迅速复温至80°C,持续3min,再重复一个循环。复温结束后CT评估冷冻范围,退针1.5cm,再次实施冷冻治疗,冷冻时间5min,复温3min,操作两个环,复温后缓慢退针,治疗后CT确认冰球位置良好,未触及周围组织、器官、皮肤,治疗过程中患者状态良好,生命体征平稳,给予加压包扎后返回病房。治疗过程顺利,患者无明显不适。

术中可见冰球覆盖肩胛骨病损区域

术后转归及随访

术后患者生命体征平稳,消融区域出现一过性疼痛加重,予氟比洛芬酯止痛治疗后疼痛缓解。换药见局部皮肤无破溃,穿刺点无渗出,无发热,复查血常规、生化、凝血指标无异常,3日后患者出院。1周后随访,患者左侧肩胛骨区域疼痛完全缓解,可恢复正常仰卧位。术后3月、6月随访,局部疼痛得到改善,7月后患者因肿瘤进展离世。

讨论:

复合式冷热消融系统是我国自主研发的集深低温冷冻治疗与高温热疗功能于一体的先进肿瘤微创医疗设备,突破液氮消融针的微细化技术瓶颈,在同一微细消融针中实现了宽泛的温度控制(-196℃-80℃),使肿瘤组织发生不可逆坏死。近年来,复合式冷热消融系统已大量应用于肺癌、肝癌、肾癌、胰腺癌等实体肿瘤的治疗,临床疗效和安全性得到了验证。

复合式冷热消融系统巧妙地整合了深低温冷冻治疗和高温热疗的优点,其主要特点包括:(1)治疗痛感低,耐受性好,尤其适用于高龄高危患者;(2)可实时影像监测,治疗边界清晰,安全性好;(3)使用液氮等耗材,成本极低、易于获取,便于推广。复合式冷热消融破坏肿瘤细胞的作用机制主要包括:(1)直接细胞损伤:低温引起的细胞内外冰晶会对细胞膜和细胞器造成机械性损伤破坏,并导致细胞脱水;此外,冷冻后组织细胞的蛋白质变性导致其热敏性增加,后续加热过程中肿瘤破坏更彻底。其次,在冷冻过程中,微小的热应力会造成微观结构的变化,而较大的热应力则会引起更严重的机械性损伤;(2)肿瘤微血管衰竭:低温损伤肿瘤血管内皮细胞,导致微血栓形成,进而引发肿瘤缺血缺氧;冷热交替产生的再灌注损伤则会进一步加重。

治疗骨转移性疼痛的标准疗法自20世纪90年代以来一直采用放射疗法,尽管其报告的治疗效果并不理想。约30%的患者在接受放射疗法后并未从中受益。高达50%在放射治疗后部分或完全缓解疼痛的患者,在治疗结束后的20至24周内仍可能出现疼痛复发的情况。研究表明,放射治疗失败的患者可以从微创介入治疗中获益,例如射频消融和冷冻消融。此外,将微创介入治疗与放射疗法相结合显示出优于单纯放射疗法的显著效果。例如,DiStaso等人比较了冷冻消融与单纯放射疗法以及放射疗法与冷冻消融相结合的疗效;他们的研究结果表明,冷冻消融在缓解骨转移性疼痛和减少麻醉药物使用方面优于单纯放射疗法。

这是一例晚期肺癌伴多发骨转移患者,既往经多线抗肿瘤治疗及骨转移灶局部放疗,肩胛骨转移灶仍快速进展,出现剧烈疼痛伴体位受限。目前暂无有效抗肿瘤治疗手段,但通过复合式冷热消融治疗后局部疼痛达到长期稳定缓解,可明显提高患者生活质量。尽管最后患者因肿瘤进展离世,肩胛骨区域疼痛仍控制满意,可见复合式冷热消融在骨转移疼痛治疗方面具有较大优势。

作者简介

周鑫

医学硕士,辽宁省肿瘤医院 疼痛舒缓科 医师

从事疼痛康复诊疗工作,擅长肿瘤相关疼痛、非肿瘤相关疼痛及相关功能障碍的康复治疗。

擅长超声引导下的组织修复和再生治疗,运动损伤、脊柱关节疼痛、颈肩背腰腿等软组织疼痛治疗。