首次报道:透明质酸注射后中面部骨吸收11例

透明质酸 填充剂注射后出现骨吸收是一种罕见但严重的并发症。此前,这一现象仅在颏部有过报道,可能与填充剂的压力以及肌肉活动相关。本研究首次报道了一系列透明质酸填充剂注射后中面部骨吸收的病例。3D CT 扫描显示,眶下和鼻旁区域存在明显的骨吸收。虽然之前研究主要将骨吸收与颏部联系,但本报告强调,透明质酸填充剂注射后,其他面部区域也可能出现这种情况。中面部的骨皮质较薄,且靠近鼻窦和神经等重要结构,骨吸收可能导致功能并发症。本系列病例报告了未被充分认识的填充剂注射不良反应,提示需要进一步研究填充剂注射的长期影响。

填充剂注射后出现骨吸收是一种罕见但严重的并发症。此前,这一现象仅在颏部有过报道,可能与填充剂的压力以及肌肉活动相关。本研究首次报道了一系列透明质酸填充剂注射后中面部骨吸收的病例。3D CT 扫描显示,眶下和鼻旁区域存在明显的骨吸收。虽然之前研究主要将骨吸收与颏部联系,但本报告强调,透明质酸填充剂注射后,其他面部区域也可能出现这种情况。中面部的骨皮质较薄,且靠近鼻窦和神经等重要结构,骨吸收可能导致功能并发症。本系列病例报告了未被充分认识的填充剂注射不良反应,提示需要进一步研究填充剂注射的长期影响。

病例

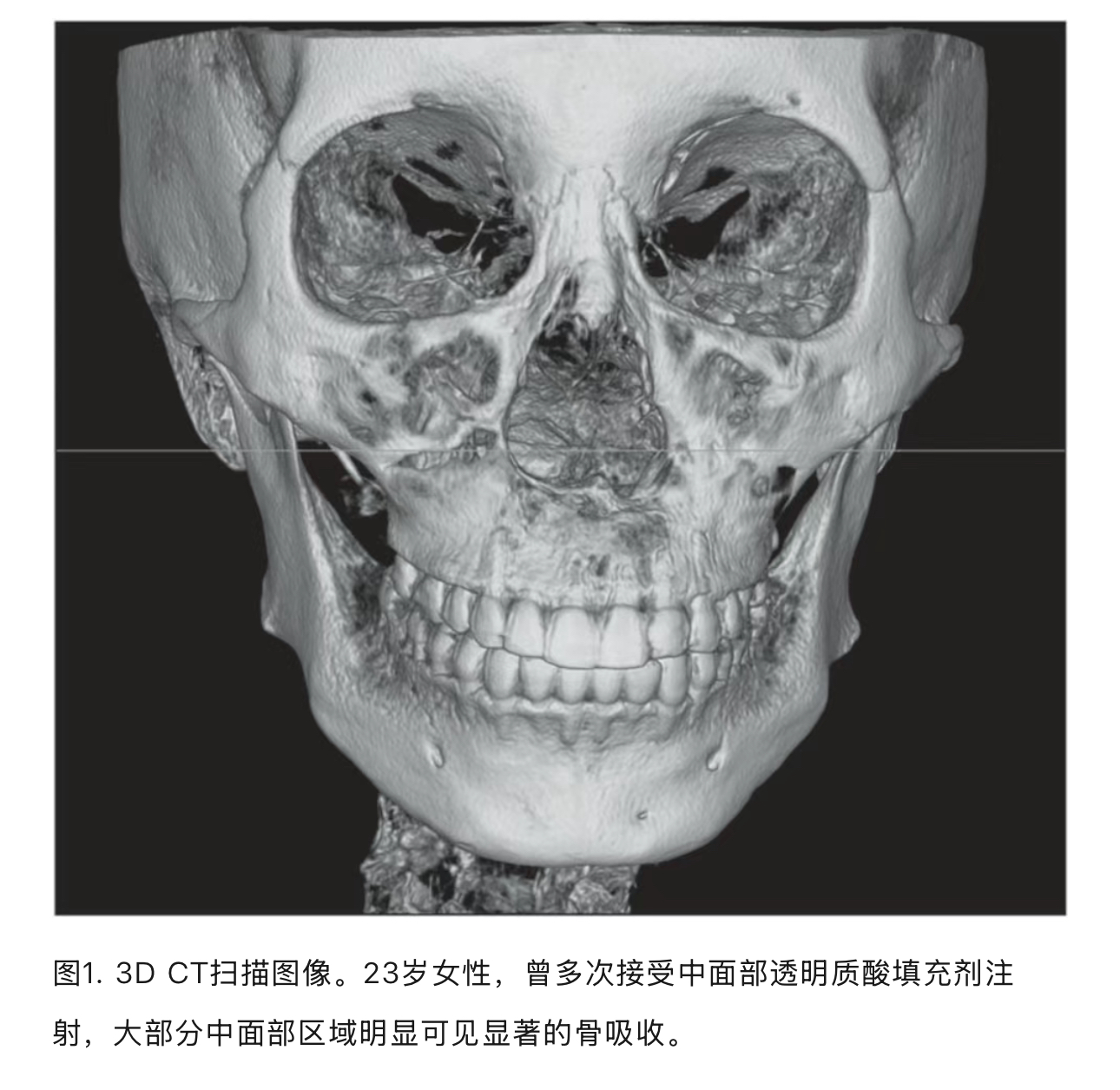

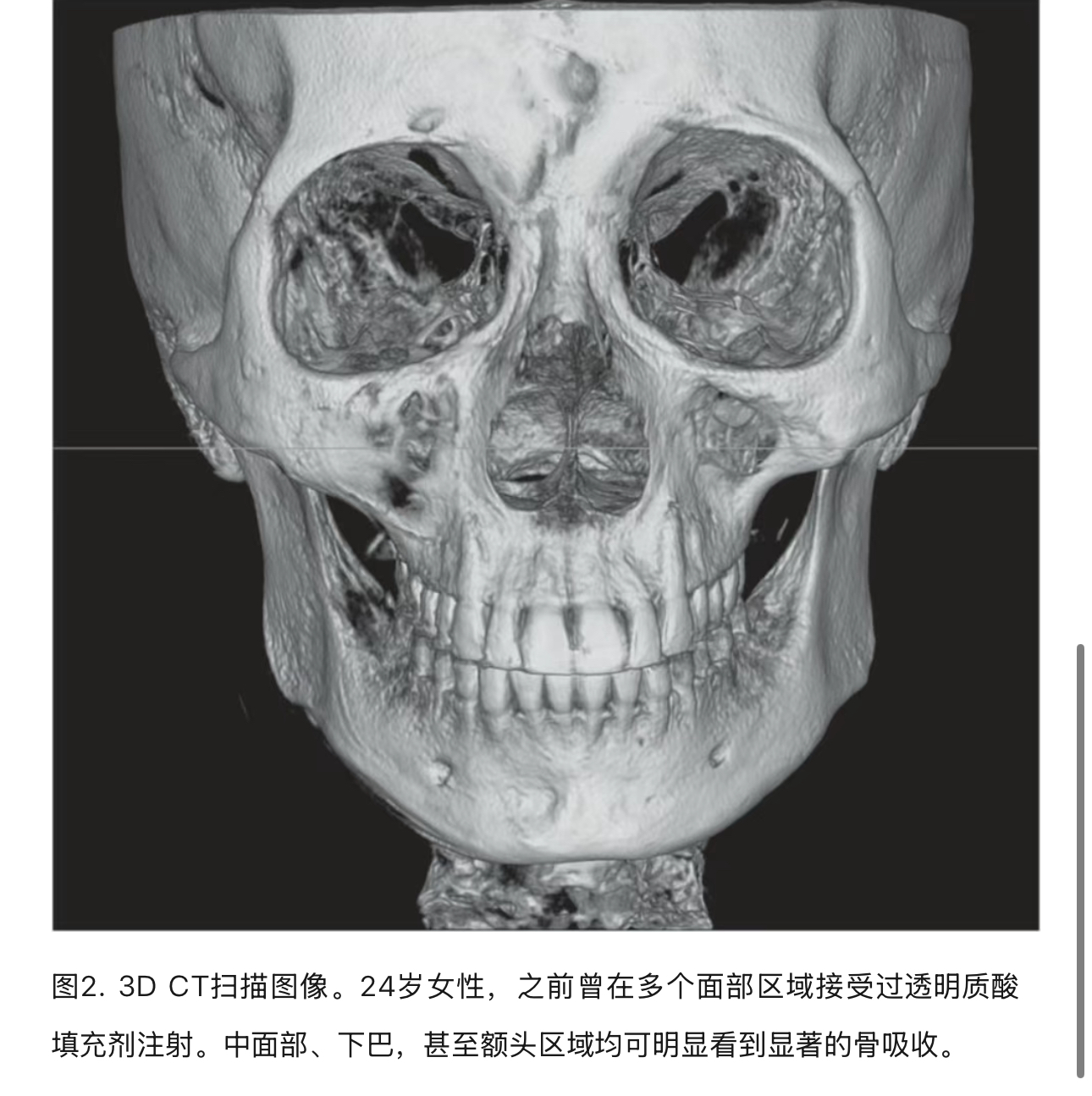

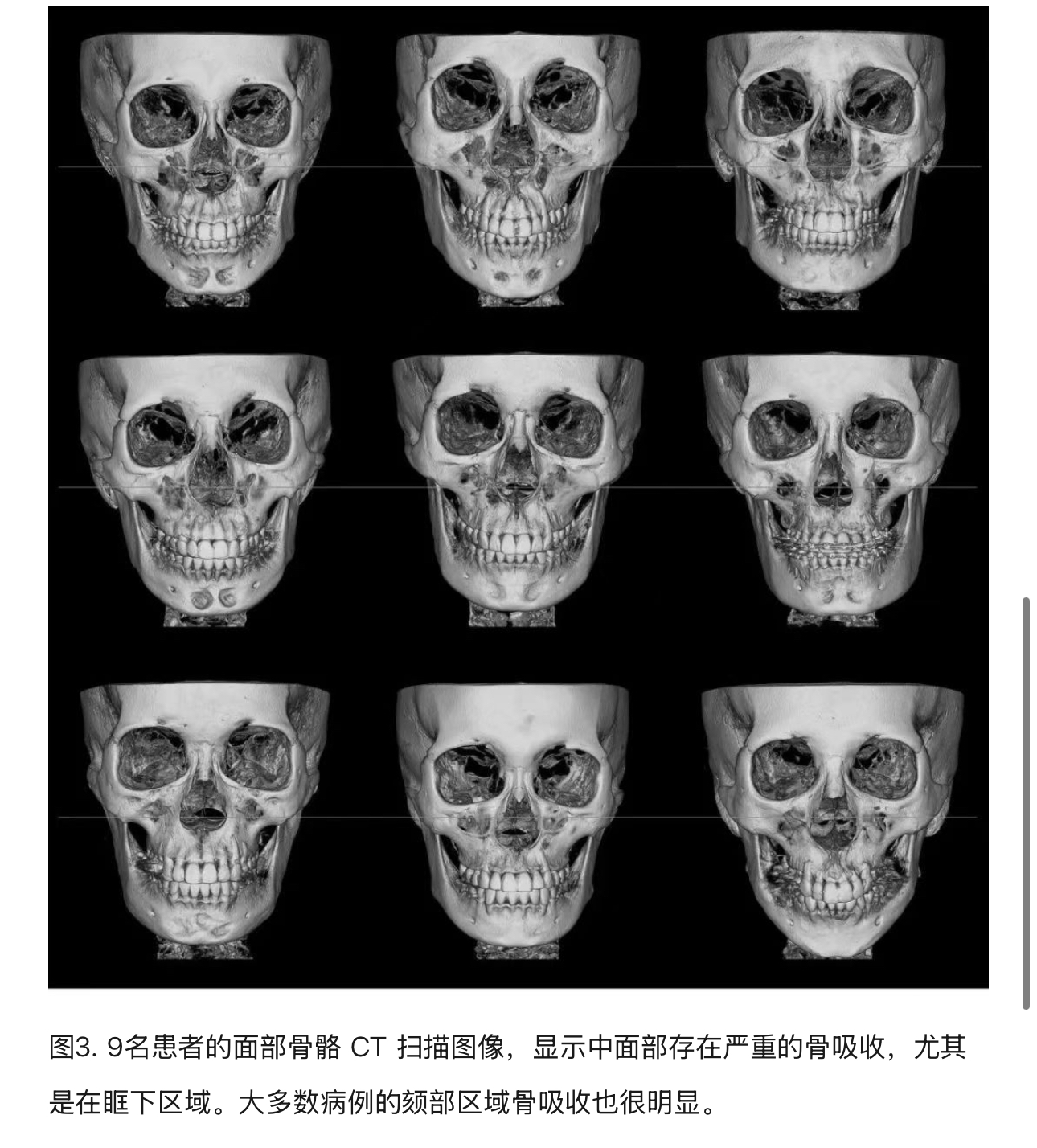

共纳入 11 例病例进行回顾分析。11 例均为女性患者,平均年龄 23.9 岁。由于所有的透明质酸填充剂注射均在外院进行,缺乏医疗记录,无法注射剂量及注射层次等临床细节;注射频率和最近一次注射后的时间间隔等信息,完全依赖患者记忆。据患者描述,平均注射次数 1.8 次(范围在 1-4 次)。一半以上病例(6 例)患者报告,之前仅进行过一次注射。最近一次注射在 4-36 个月之前。2 例典型病例的 3D 面部骨 CT 扫描图像见图 1、图 2,其他 9 例见图 3。

病例 1:23 岁女性,曾多次接受中面部透明质酸填充剂注射。由于继发唇腭裂畸形,临床上表现为中面部发育不全和面部不对称,使其从十几岁后期开始定期在中面部进行透明质酸注射。第一次注射是在 18 岁,之后每 2 年注射一次,总共接受了 3 次注射。最近一次注射在就诊前 8 个月,中面部两侧各注射了 1.5 毫升填充剂。面部骨 3D CT 扫描显示,大部分中面部区域可见不均匀且不规则的骨病损,提示存在显著的骨吸收(图 1)。

病例 2:24 岁女性,因面部骨轮廓整形手术咨询进行 3D CT 扫描,观察到患者面部骨骼多个区域存在明显的骨吸收。大约 2 年前曾在额头(4 ml)、中面部(两侧各 1.5 ml)和下巴(2 ml)进行过一次透明质酸填充剂注射(图 2)。

讨论

此前关于透明质酸填充剂注射后骨吸收的研究仅报道了颏部病例。这个问题仅在下巴区域被报道的一个可能原因可能是颏肌的日常肌肉活动。出于同样的原因,下巴植入异体植入物后,骨吸收是常见现象。在眶下、鼻旁,甚至额头区域植入假体后,也观察到骨吸收,虽然发生频率低于下巴区域。本文首次报告,类似假体植入,透明质酸填充剂注射后,中面部也可能发生骨吸收。

与颏部的骨吸收相比,中面部的骨吸收实际上可能带来更多的功能问题。眶下区域的骨主要由上颌窦前壁构成,该区域的骨皮质相对较薄。因此,骨吸收可能会使这个区域更容易受到外部创伤,在严重的情况下,甚至可能导致骨缺损。此外,由于眶下神经位于附近,可能引发与感觉神经相关的问题。再者,在鼻旁区域或鼻唇沟区域,骨皮质很薄,覆盖着上颌侧切牙和上颌尖牙的牙根,所以骨吸收也可能导致牙齿问题。本文病例中,额头区域也观察到骨吸收,与中面部一样,额窦外的额头区域骨皮质非常薄,可能影响滑车上神经或眶上神经。颏部的骨皮质相对较厚,且附近没有鼻窦、牙根或神经,不太可能出现功能问题;与此不同,中面部和额头区域需要更加谨慎对待。

本研究仅为初步报告,还需要进一步研究来探索骨吸收量与以下变量之间的相关性:注射剂量、注射频率、首次注射后的时间、注射层次,以及注射累计次数和总量等。透明质酸填充剂的粘弹性也可能需要考虑。此外,还可能需要研究与患者因素(如年龄和性别)相关的差异,以及除了透明质酸填充剂之外,其他类型的填充剂是否也可能导致骨吸收。由于成本和时间的限制,不太可能对所有接受填充剂注射的患者常规进行面部骨 CT 扫描。因此,未来研究应着重于确定填充剂注射后骨吸收的高风险人群,一种实用的临床方法是对这些高风险个体进行选择性的面部骨 CT 扫描。

参考文献略。

来源:医美时讯