妊娠晚期子宫内膜异位症致肠穿孔1例

作者:张诗茂,金 莹,宿 宓,周胜兰等,电子科技大学医学院附属妇女儿童医院

1 病例简介

孕妇,30岁,G1P0,因“停经27+4周,不规律下腹痛半天”于2022年10月26日入院。2022年5月5日曾因输卵管因素于外院行IVF-ET术,移植囊胚两枚。早孕期超声提示双绒毛膜双羊膜囊双胎妊娠。孕期定期产检,未见明显异常。入院前半天(27+4孕周),患者感下腹部不规律疼痛,无阴道流血流液,于当地医院予硫酸镁 保护胎儿脑神经、地塞米松

保护胎儿脑神经、地塞米松 促胎肺成熟等治疗,超声提示宫颈管长度2.9cm,为进一步治疗转入我院。孕期体重增加约2.5kg。2020年曾于当地医院行“经腹输卵管分粘术+通液术”。入院查体:T 36.5℃,P 80次/min,R 20次/min,Bp 101/62mmHg,身高160cm,体重45kg,BMI 17.58kg/m2。妇科查体:腹围85cm,宫高30cm,胎心142~150次/min,胎先露头,宫缩10~15s/5~10min,强度弱;胎膜未破,阴道内少量白色分泌物,宫颈外口闭合,宫颈阴道部长1.5cm;估计胎儿体重950g/1100g。胎儿超声(2022年10月2日):宫内双活胎,胎儿1:BPD 5.88cm,FL5.4cm,羊水最大深度3.8cm,胎盘0级;胎儿2:BPD 6.80cm,FL 5.61cm,羊水最大深度6.2cm,胎盘0级,其下缘位于宫颈内口。血常规

促胎肺成熟等治疗,超声提示宫颈管长度2.9cm,为进一步治疗转入我院。孕期体重增加约2.5kg。2020年曾于当地医院行“经腹输卵管分粘术+通液术”。入院查体:T 36.5℃,P 80次/min,R 20次/min,Bp 101/62mmHg,身高160cm,体重45kg,BMI 17.58kg/m2。妇科查体:腹围85cm,宫高30cm,胎心142~150次/min,胎先露头,宫缩10~15s/5~10min,强度弱;胎膜未破,阴道内少量白色分泌物,宫颈外口闭合,宫颈阴道部长1.5cm;估计胎儿体重950g/1100g。胎儿超声(2022年10月2日):宫内双活胎,胎儿1:BPD 5.88cm,FL5.4cm,羊水最大深度3.8cm,胎盘0级;胎儿2:BPD 6.80cm,FL 5.61cm,羊水最大深度6.2cm,胎盘0级,其下缘位于宫颈内口。血常规 (2022年10月26日):白细胞19.67×109/L,中性粒细胞18.57×109/L,中性粒细胞百分率94.4%,血红蛋白

(2022年10月26日):白细胞19.67×109/L,中性粒细胞18.57×109/L,中性粒细胞百分率94.4%,血红蛋白 99g/L,超敏C反应蛋白17.2mg/L,降钙素

99g/L,超敏C反应蛋白17.2mg/L,降钙素 原<0.1,乳酸2.2mmol/L。初步诊断:晚期先兆流产;双胎妊娠(双绒毛膜双羊膜囊);IVF-ET术后;G1P0,27+4周宫内孕;胎盘前置状态?中度贫血

原<0.1,乳酸2.2mmol/L。初步诊断:晚期先兆流产;双胎妊娠(双绒毛膜双羊膜囊);IVF-ET术后;G1P0,27+4周宫内孕;胎盘前置状态?中度贫血 。入院后予头孢西丁

。入院后予头孢西丁 抗炎、硫酸镁保护胎儿脑神经以及地塞米松促胎肺成熟等对症治疗,腹痛症状稍缓解。2023年10月27日,患者再次出现下腹痛,查体扪及明显宫缩,更换为阿托西班

抗炎、硫酸镁保护胎儿脑神经以及地塞米松促胎肺成熟等对症治疗,腹痛症状稍缓解。2023年10月27日,患者再次出现下腹痛,查体扪及明显宫缩,更换为阿托西班 抑制宫缩。随后出现呕吐,查体麦氏点压痛阳性,经外科会诊后考虑急性阑尾炎

抑制宫缩。随后出现呕吐,查体麦氏点压痛阳性,经外科会诊后考虑急性阑尾炎 。当日行开腹探查术,术中取右下腹麦氏点切口,进腹后见脓性腹水

。当日行开腹探查术,术中取右下腹麦氏点切口,进腹后见脓性腹水 约20mL,扪及阑尾粘连于子宫右后方,增粗变硬,周围脓苔附着,行阑尾切除术,术毕放置引流管

约20mL,扪及阑尾粘连于子宫右后方,增粗变硬,周围脓苔附着,行阑尾切除术,术毕放置引流管 一根。术后更换头孢哌酮

一根。术后更换头孢哌酮 钠舒巴坦

钠舒巴坦 钠抗感染,继续阿托西班保胎治疗。术后第3天复查血常规白细胞26.44×109/L、中性粒细胞百分率96.3%、血红蛋白93g/L、血小板192×109/L、超敏C反应蛋白88.8mg/L、降钙素原7.02,继续头孢哌酮钠舒巴坦钠抗感染治疗。术后第4天肛门未排气,出现腹胀、呕吐,予胃肠减压。术后第6天患者排气后要求停止胃肠减压,并少量流食。术后第7天患者出现下腹部持续性疼痛,引流管见黄绿色絮状引流液,似小肠液。消化科会诊后考虑肠梗阻、消化道穿孔,腹部CT

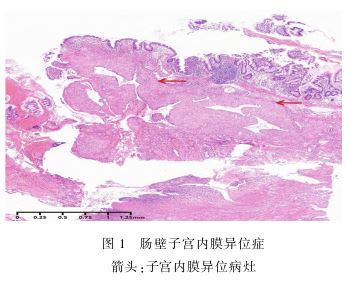

钠抗感染,继续阿托西班保胎治疗。术后第3天复查血常规白细胞26.44×109/L、中性粒细胞百分率96.3%、血红蛋白93g/L、血小板192×109/L、超敏C反应蛋白88.8mg/L、降钙素原7.02,继续头孢哌酮钠舒巴坦钠抗感染治疗。术后第4天肛门未排气,出现腹胀、呕吐,予胃肠减压。术后第6天患者排气后要求停止胃肠减压,并少量流食。术后第7天患者出现下腹部持续性疼痛,引流管见黄绿色絮状引流液,似小肠液。消化科会诊后考虑肠梗阻、消化道穿孔,腹部CT 提示消化道穿孔可能。当日行经腹子宫下段剖宫产术+开腹探查术,术中取下腹左侧旁正中切口约15cm,进腹后见黏稠黄绿色脓液,子宫足月孕大,娩二活婴。一女婴,身长34cm,体重800g,Apgar评分5-8-8分;一男婴,身长35cm,体重1040g,Apgar评分5-8-8分。子宫前壁、宫底、双侧附件与盆侧壁、肠管广泛粘连,双侧髂窝大量脓性分泌物,肠管表面、大网膜、腹前壁布满脓苔,全腹积脓约500mL。部分肠管与子宫后壁致密粘连,肠管形成夹角,局部包裹,粘连处见一长3cm破口,局部组织蓝紫色。行部分肠管切除术+肠吻合术+大网膜病损切除术+肠粘连松解术+盆腔粘连松解术。术中出血1200mL,输入红细胞悬液1.5U,新鲜冰冻血浆600mL。病检:(回肠)肠管全层见多灶子宫内膜异位病灶伴间质广泛蜕膜样变(图1)。术后对症支持治疗,术后13d出院。新生儿入新生儿科治疗,治疗63d后出后出院。

提示消化道穿孔可能。当日行经腹子宫下段剖宫产术+开腹探查术,术中取下腹左侧旁正中切口约15cm,进腹后见黏稠黄绿色脓液,子宫足月孕大,娩二活婴。一女婴,身长34cm,体重800g,Apgar评分5-8-8分;一男婴,身长35cm,体重1040g,Apgar评分5-8-8分。子宫前壁、宫底、双侧附件与盆侧壁、肠管广泛粘连,双侧髂窝大量脓性分泌物,肠管表面、大网膜、腹前壁布满脓苔,全腹积脓约500mL。部分肠管与子宫后壁致密粘连,肠管形成夹角,局部包裹,粘连处见一长3cm破口,局部组织蓝紫色。行部分肠管切除术+肠吻合术+大网膜病损切除术+肠粘连松解术+盆腔粘连松解术。术中出血1200mL,输入红细胞悬液1.5U,新鲜冰冻血浆600mL。病检:(回肠)肠管全层见多灶子宫内膜异位病灶伴间质广泛蜕膜样变(图1)。术后对症支持治疗,术后13d出院。新生儿入新生儿科治疗,治疗63d后出后出院。

2 讨 论

子宫内膜异位症 (endometriosis,EMT)与剖宫产率升高、人工流产及宫腹腔镜

(endometriosis,EMT)与剖宫产率升高、人工流产及宫腹腔镜 操作增多有关,影响了近10%育龄期妇女[1-2]。异位内膜可侵犯全身任何部位,如膀胱、肾、输尿管、肺、胸膜、乳腺等,但大部分位于盆腔脏器及腹膜,其中以卵巢、宫骶韧带最常见。盆腔EMT可分为浅表腹膜型、卵巢型和深部浸润型[3],肠内膜异位症则属于深部浸润型。研究表明,5%~12%的EMT患者肠道受累,最常见的肠道受累部位是乙状结肠,其次是直肠、回肠、阑尾和盲肠[4]。通常子宫内膜的腺体和间质从浆膜方向侵入肠壁,但很少侵袭黏膜下层,因此,与EMT相关的肠穿孔发生率极低[4]。

操作增多有关,影响了近10%育龄期妇女[1-2]。异位内膜可侵犯全身任何部位,如膀胱、肾、输尿管、肺、胸膜、乳腺等,但大部分位于盆腔脏器及腹膜,其中以卵巢、宫骶韧带最常见。盆腔EMT可分为浅表腹膜型、卵巢型和深部浸润型[3],肠内膜异位症则属于深部浸润型。研究表明,5%~12%的EMT患者肠道受累,最常见的肠道受累部位是乙状结肠,其次是直肠、回肠、阑尾和盲肠[4]。通常子宫内膜的腺体和间质从浆膜方向侵入肠壁,但很少侵袭黏膜下层,因此,与EMT相关的肠穿孔发生率极低[4]。

妊娠期间,由于异位的子宫内膜可能蜕膜化,相关疼痛症状常随之消失或改善。但越来越多的证据表明,EMT女性在妊娠期间并发症更多,包括子痫前期、胎儿宫内生长受限、早产 、腹腔积血、肠穿孔、产后出血

、腹腔积血、肠穿孔、产后出血 等。妊娠合并肠穿孔非常罕见,对母亲和胎儿产生严重的后果。Maria等[5]通过Pub Med或Medline搜索妊娠合并肠穿孔,截止到2018年,仅发生18例,导致肠穿孔的主要原因包括深部浸润型EMT、克罗恩病

等。妊娠合并肠穿孔非常罕见,对母亲和胎儿产生严重的后果。Maria等[5]通过Pub Med或Medline搜索妊娠合并肠穿孔,截止到2018年,仅发生18例,导致肠穿孔的主要原因包括深部浸润型EMT、克罗恩病 、原发性肠结核

、原发性肠结核 等。肠穿孔主要表现为呕吐、腹痛腹胀、发热

等。肠穿孔主要表现为呕吐、腹痛腹胀、发热 、寒战及腹膜炎等。本病例患者出现下腹疼痛伴不规律宫缩,入院后予硫酸镁、阿托西班、地塞米松等对症治疗,患者出现腹痛加剧、呕吐等症状,通过症状及体征考虑阑尾炎,故行急诊阑尾切除术。患者切除阑尾后,症状越发严重。追问病史得知既往人工流产1次,并在二次手术过程中发现子宫与肠管粘连致密,术后发现切除的回肠有多灶子宫内膜异位病灶。推测患者既往人工流产时可能发生子宫穿孔,使子宫内膜异位至肠管并发生粘连,加之曾有腹腔操作史,孕前可能出现盆腔粘连。随着子宫的增大对粘连组织形成牵拉,最终导致与子宫粘连的肠管发生穿孔,引起急腹症、早产等情况发生,这种穿孔可能首先出现腹腔内脓肿,这就可解释患者出现恶心、呕吐等前驱症状。影像学的局限性和妊娠期的生理变化可能模糊穿孔的诊断,患者住院期间多次B超均未提示异常,由于患者情况不稳定需急诊手术,故未进一步行MRI或CT,导致病情延误。

、寒战及腹膜炎等。本病例患者出现下腹疼痛伴不规律宫缩,入院后予硫酸镁、阿托西班、地塞米松等对症治疗,患者出现腹痛加剧、呕吐等症状,通过症状及体征考虑阑尾炎,故行急诊阑尾切除术。患者切除阑尾后,症状越发严重。追问病史得知既往人工流产1次,并在二次手术过程中发现子宫与肠管粘连致密,术后发现切除的回肠有多灶子宫内膜异位病灶。推测患者既往人工流产时可能发生子宫穿孔,使子宫内膜异位至肠管并发生粘连,加之曾有腹腔操作史,孕前可能出现盆腔粘连。随着子宫的增大对粘连组织形成牵拉,最终导致与子宫粘连的肠管发生穿孔,引起急腹症、早产等情况发生,这种穿孔可能首先出现腹腔内脓肿,这就可解释患者出现恶心、呕吐等前驱症状。影像学的局限性和妊娠期的生理变化可能模糊穿孔的诊断,患者住院期间多次B超均未提示异常,由于患者情况不稳定需急诊手术,故未进一步行MRI或CT,导致病情延误。

在妊娠中期或晚期出现不明原因持续呕吐和腹痛的情况下,应考虑患者既往与子宫相关手术病史或者相关的肠道并发症。如患者病情稳定,进一步的影像学检查可能有助于确诊,但不稳定的胎儿状态可能需行急诊剖宫产的同时行剖腹探查 ,以免错过最佳治疗时机,尽可能取得更好的母儿结局。

,以免错过最佳治疗时机,尽可能取得更好的母儿结局。

参考文献略。

来源:张诗茂,金莹,宿宓,等.妊娠晚期子宫内膜异位症致肠穿孔1例[J].现代妇产科进展,2025,34(02):159-160.