多系统萎缩伴神经原性直立性低血压多学科协作康复一例

作者:张宇航, 王 含, 丁荣晶,中国医学科学院北京协和医院

以反复小腿蜂窝织炎为主要表现的大肠弯曲菌菌血症弯曲菌是导致人类肠道感染的主要病原体之一,通常引起腹泻 、腹部绞痛、呕吐、发热

、腹部绞痛、呕吐、发热 等多种临床症状。约1%的弯曲菌肠道感染患者可能继发菌血症,以婴幼儿、老年人及患有恶性肿瘤、肝病和糖尿病等免疫功能不全人群多见。菌血症常伴随继发病灶,如血管炎、关节炎、蜂窝织炎、骨髓炎和心内膜炎等[1]。但由于弯曲菌菌血症十分少见,临床缺乏对弯曲菌菌血症临床表现的认识,以及该菌严苛的培养条件,漏诊误诊率较高。

等多种临床症状。约1%的弯曲菌肠道感染患者可能继发菌血症,以婴幼儿、老年人及患有恶性肿瘤、肝病和糖尿病等免疫功能不全人群多见。菌血症常伴随继发病灶,如血管炎、关节炎、蜂窝织炎、骨髓炎和心内膜炎等[1]。但由于弯曲菌菌血症十分少见,临床缺乏对弯曲菌菌血症临床表现的认识,以及该菌严苛的培养条件,漏诊误诊率较高。

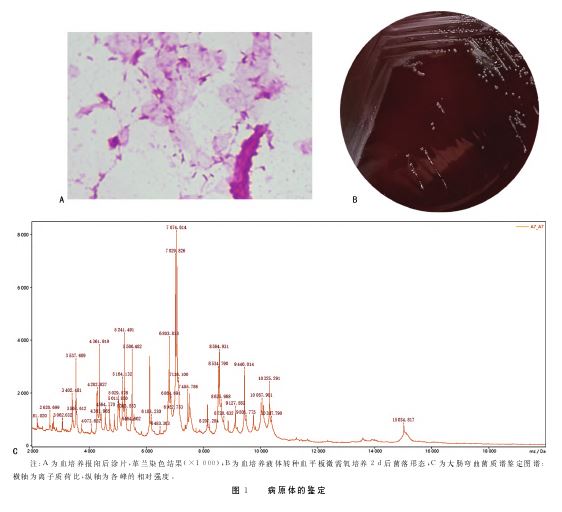

本文报道了1例以小腿反复蜂窝织炎为主要表现的大肠弯曲菌菌血症患者。患者因近2年来左小腿反复多次破溃感染、治疗效果不佳入本院。本院检验科微生物实验室根据血培养 涂片观察到海鸥展翅状革兰阴性杆菌,采用微需氧条件成功分离培养出该菌,结合纯菌落质谱鉴定为大肠弯曲菌,并根据药敏试验

涂片观察到海鸥展翅状革兰阴性杆菌,采用微需氧条件成功分离培养出该菌,结合纯菌落质谱鉴定为大肠弯曲菌,并根据药敏试验 提示临床该分离株对大环内酯类和喹诺酮类抗菌药物耐药,对亚胺培南敏感。最后,临床根据药敏结果换用亚胺培南抗感染治疗后,患者症状好转。本文通过回顾该病例的诊断、治疗、转归,旨在增强临床和检验科对弯曲菌菌血症的认识,提高临床诊疗水平。

提示临床该分离株对大环内酯类和喹诺酮类抗菌药物耐药,对亚胺培南敏感。最后,临床根据药敏结果换用亚胺培南抗感染治疗后,患者症状好转。本文通过回顾该病例的诊断、治疗、转归,旨在增强临床和检验科对弯曲菌菌血症的认识,提高临床诊疗水平。

1 案例经过

1.1 临床资料 患者,男,26岁,因“双下肢红肿2~3年,左下肢破溃3次”入住本院急诊病房。患者自诉自2022年1月开始双小腿伸侧皮肤红肿,有触痛,不伴随发热。2023年9月左侧小腿红肿处有破溃,无法自行愈合,当地医院查全血C反应蛋白132.41mg/L↑,白细胞、中性粒细胞占比不详,感染标志物及创面细菌培养阴性。予手术清创,辅以抗感染治疗(方案不详)后患者出院,伤口愈合不良。2024年2月初自行用蚯蚓外敷,导致左下肢红肿加剧并高热,当地医院予抗感染、手术处理且植皮后患者症状好转。但2024年5月,患者左下肢皮肤再次破溃伴高热,当地医院查白细胞计数15.50×109/L↑,中性粒细胞占比89.1%↑,全血C反应蛋白102.24mg/L↑,降钙素 原0.77ng/mL↑,考虑为细菌感染,予万古霉素

原0.77ng/mL↑,考虑为细菌感染,予万古霉素 (每次1g,每日2次)+头孢西丁

(每次1g,每日2次)+头孢西丁 (每次2g,每日2次)抗感染治疗,创面较前有好转,但仍时有高热,为进一步诊治来本院就诊。

(每次2g,每日2次)抗感染治疗,创面较前有好转,但仍时有高热,为进一步诊治来本院就诊。

1.2 诊疗经过 入院当天(2024年5月24日)检查结果:血常规 白细胞计数11.43×109/L↑,中性粒细胞占比69.1%,淋巴细胞占比24.8%,单核细胞占比5.8%,红细胞沉降率93mm/h↑,全血C反应蛋白85.04mg/L↑,降钙素原0.43ng/mL↑,提示细菌感染可能。免疫球蛋白(Ig)普遍下降(IgM<0.18g/L↓,IgG4<0.014g/L↓,IgG<0.35g/L↓,IgA< 0.24g/L↓),淋巴细胞亚群绝对计数显示,B淋巴细胞缺如(B淋巴细胞相对值0%↓,B淋巴细胞绝对值0↓),提示为体液免疫缺陷患者。肝、肾功能,肿瘤标志物

白细胞计数11.43×109/L↑,中性粒细胞占比69.1%,淋巴细胞占比24.8%,单核细胞占比5.8%,红细胞沉降率93mm/h↑,全血C反应蛋白85.04mg/L↑,降钙素原0.43ng/mL↑,提示细菌感染可能。免疫球蛋白(Ig)普遍下降(IgM<0.18g/L↓,IgG4<0.014g/L↓,IgG<0.35g/L↓,IgA< 0.24g/L↓),淋巴细胞亚群绝对计数显示,B淋巴细胞缺如(B淋巴细胞相对值0%↓,B淋巴细胞绝对值0↓),提示为体液免疫缺陷患者。肝、肾功能,肿瘤标志物 ,粪、尿常规

,粪、尿常规 未见明显异常。入院初步诊断为左下肢软组织感染合并体液免疫缺陷,予头孢哌酮

未见明显异常。入院初步诊断为左下肢软组织感染合并体液免疫缺陷,予头孢哌酮 /舒巴坦

/舒巴坦 (每次3g,每12h1次)经验性抗感染治疗,同时进一步完善各项病原学检查。

(每次3g,每12h1次)经验性抗感染治疗,同时进一步完善各项病原学检查。

病原学检查结果:EB病毒、巨细胞病毒、乙型肝炎病毒 、甲型流感病毒及乙型流感病毒、新型冠状病毒等核酸检测

、甲型流感病毒及乙型流感病毒、新型冠状病毒等核酸检测 均为阴性,真菌血培养阴性,1,3-β-D葡聚糖试验124.68pg/mL。细菌血培养2d后报阳,血涂片

均为阴性,真菌血培养阴性,1,3-β-D葡聚糖试验124.68pg/mL。细菌血培养2d后报阳,血涂片 革兰染色可见螺旋形或海鸥展翅状的革兰阴性杆菌(图1A,5月26日1级报告),考虑为弯曲菌属。由于弯曲菌属为微需氧菌,于是在将血培养瓶转种后,分别放进常氧、微需氧、厌氧培养,在37℃培养2d,微需氧环境培养的血平板上可见扁平湿润、灰白色半透明、边缘不整齐的较大菌落,取单个菌落质谱鉴定为大肠弯曲菌(图1B、1C,5月28日2级报告)。临床根据美国临床和实验室标准协会(CLSI)M45推荐,弯曲菌属对头孢菌素类不敏感,对大环内酯类和氟喹诺酮类抗菌药物敏感,更换抗菌药物方案为环丙沙星

革兰染色可见螺旋形或海鸥展翅状的革兰阴性杆菌(图1A,5月26日1级报告),考虑为弯曲菌属。由于弯曲菌属为微需氧菌,于是在将血培养瓶转种后,分别放进常氧、微需氧、厌氧培养,在37℃培养2d,微需氧环境培养的血平板上可见扁平湿润、灰白色半透明、边缘不整齐的较大菌落,取单个菌落质谱鉴定为大肠弯曲菌(图1B、1C,5月28日2级报告)。临床根据美国临床和实验室标准协会(CLSI)M45推荐,弯曲菌属对头孢菌素类不敏感,对大环内酯类和氟喹诺酮类抗菌药物敏感,更换抗菌药物方案为环丙沙星 (每次200mg,每12h1次)+多西环素

(每次200mg,每12h1次)+多西环素 (每次0.1g,每日2次)。

(每次0.1g,每日2次)。

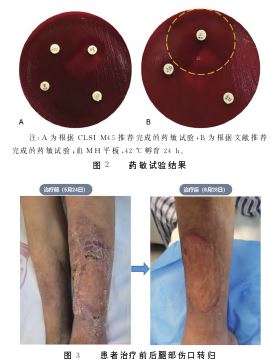

5月26日至5月30日该患者多瓶血、骨髓液培养均报阳为大肠弯曲菌。5月30日临床医学联系检验科,反馈患者还有发热,考虑可能存在耐药情况,要求完善药敏试验。微生物实验室根据CLSI M45推荐,完善体外药敏试验,结果显示:红霉素 、环丙沙星、四环素

、环丙沙星、四环素 耐药,多西环素中介(图2A,6月1日),说明该菌株对大环内酯类和氟喹诺酮类药物耐药。进一步根据文献提示对大环内酯类耐药的菌株大多对美罗培南

耐药,多西环素中介(图2A,6月1日),说明该菌株对大环内酯类和氟喹诺酮类药物耐药。进一步根据文献提示对大环内酯类耐药的菌株大多对美罗培南 和亚胺培南敏感[2],笔者补做药敏试验,结果显示该菌株对亚胺培南敏感(图2B,6月3日)。临床再次调整抗菌药物方案为亚胺培南西司他丁

和亚胺培南敏感[2],笔者补做药敏试验,结果显示该菌株对亚胺培南敏感(图2B,6月3日)。临床再次调整抗菌药物方案为亚胺培南西司他丁 (每次1g,每8小时1次)。

(每次1g,每8小时1次)。

6月5日(更换用药方案后1d),临床医生反馈患者高峰体温回落,病情已得到初步控制。6月6日,准予患者出院,出院继续亚胺培南抗感染治疗,随访。6月28日(治疗后3周),患者来院复查,血常规及各项炎症指标恢复正常,伤口愈合良好(图3)。

2 案例分析与讨论

弯曲菌是导致人类肠道感染的主要病原体之一,常引起自限性腹泻,偶尔可引起肠外感染,如菌血症、心内膜炎、脑膜炎等,并伴随反应性关节炎 、蜂窝织炎等并发症。弯曲菌的实验室诊断没有明确的金标准,目前主要有培养法和PCR核酸检测。弯曲菌生长缓慢,在有其他杂菌存在的情况下很难成功分离出来,传统的弯曲菌培养方法为选择培养基,微需氧环境42℃培养48~72h。由于弯曲菌特殊的培养条件,以及自限性腹泻在临床上没有引起足够重视,我国临床微生物实验室尚未将弯曲菌纳入常规检测。因此,弯曲菌在我国的流行病学特征十分缺乏,导致临床对弯曲菌感染的临床表现及治疗认识不足,常有漏诊误诊情况发生。

、蜂窝织炎等并发症。弯曲菌的实验室诊断没有明确的金标准,目前主要有培养法和PCR核酸检测。弯曲菌生长缓慢,在有其他杂菌存在的情况下很难成功分离出来,传统的弯曲菌培养方法为选择培养基,微需氧环境42℃培养48~72h。由于弯曲菌特殊的培养条件,以及自限性腹泻在临床上没有引起足够重视,我国临床微生物实验室尚未将弯曲菌纳入常规检测。因此,弯曲菌在我国的流行病学特征十分缺乏,导致临床对弯曲菌感染的临床表现及治疗认识不足,常有漏诊误诊情况发生。

本案例中,笔者首先通过革兰染色观察到“海鸥状”的阴性杆菌,初步考虑弯曲菌属后采用微需氧培养,成功分离了该菌。因此,适宜的培养条件是成功分离该菌的关键。值得注意的是,除菌血症外,反复蜂窝织炎是该患者的主要表现,虽然在采用亚胺培南治疗菌血症后,发热症状消散的同时腿部伤口也逐渐好转,但由于缺乏创面病原体培养数据,无法证明蜂窝织炎与大肠弯曲菌感染的直接关系。因此,关于“蜂窝织炎是因为大肠弯曲菌原位感染引起,还是菌血症相关的脓毒症 反应”的问题,目前还颇具争议。截至2022年,全球共报道过10例弯曲菌菌血症引起的蜂窝织炎病例[3-4],这些病例几乎都为体液免疫缺陷患者,并且这些患者都是通过血培养发现弯曲菌而确诊为菌血症相关蜂窝织炎,目前主流观点认为蜂窝织炎属于大肠弯曲菌菌血症的并发症;与上述文献报道一致的是,该病例为1例X连锁无丙种球蛋白血症患者,属于先天性体液免疫缺陷者。

反应”的问题,目前还颇具争议。截至2022年,全球共报道过10例弯曲菌菌血症引起的蜂窝织炎病例[3-4],这些病例几乎都为体液免疫缺陷患者,并且这些患者都是通过血培养发现弯曲菌而确诊为菌血症相关蜂窝织炎,目前主流观点认为蜂窝织炎属于大肠弯曲菌菌血症的并发症;与上述文献报道一致的是,该病例为1例X连锁无丙种球蛋白血症患者,属于先天性体液免疫缺陷者。

弯曲菌感染通常是自限性的,不需要抗菌药物治疗。但在高烧、血便、症状持续超过1周的情况下,以及免疫功能低下人群中,应及时予以抗菌药物治疗[5]。近年来,弯曲菌已经形成了多种耐药机制。数据显示,2018-2019年北京地区对空肠弯曲菌和大肠弯曲菌对环丙沙星耐药率达到94.0%和100.0%,对红霉素耐药率为94.0%和66.7%[6]。2012-2019年上海地区分离的大肠弯曲菌对环丙沙星、四环素耐药率高达90.0%;对红霉素的耐药率达60.0%[7]。本案例为1株对头孢菌素类、大环内酯类、氟喹诺酮类均耐药的多重耐药株,符合上海地区的耐药性特征,但也有可能是因为反复感染而进化出的耐药株。目前关于弯曲菌菌血症的治疗尚无专家共识,其适用的抗菌药物谱也不详。一项案例回顾研究显示,大环内酯类药物在55%(5/9)的弯曲菌菌血症中有效,约22%(2/9)的病例需要使用碳青霉烯类广谱抗菌药物[8]。本案例的分离株对大环内酯类及氟喹诺酮类均耐药,根据文献报道进一步查阅决定选用亚胺培南治疗,最终取得了可观的疗效。

综上所述,弯曲菌菌血症发病率和抗菌药物耐药性的不断增加,对临床微生物实验室提出了更多的挑战。对于周期性发热伴随反复蜂窝织炎或体液免疫缺陷的患者,应考虑弯曲菌菌血症的可能,并建议临床同时送检创面组织培养和血培养。此外,由于少见菌的药敏数据往往缺乏,检验人员应主动查阅患者病史和相关文献,评估是否完善药敏试验。对于血流感染,以及中枢神经系统感染等比较危重的情况及来自免疫低下患者的分离株,应第一时间进行药敏试验,为临床精准用药提供依据,从而及时有效地控制病情。

【案例点评】

弯曲菌属(包括空肠弯曲菌、大肠弯曲菌、胎儿弯曲菌等)是细菌性胃肠炎的常见病原菌,亦可引起肠道外感染如菌血症、胆囊炎、胰腺炎、肾炎、心肌炎 、脑膜炎、化脓性关节炎和脓肿等。该病例介绍了1例以腿部反复蜂窝织炎为主要表现的大肠弯曲菌菌血症。作者从患者感染的临床表现、实验室检查、治疗等方面,详细描述了大肠弯曲菌菌血症的临床和实验室特征,可为大肠弯曲菌菌血症提供诊治经验。

、脑膜炎、化脓性关节炎和脓肿等。该病例介绍了1例以腿部反复蜂窝织炎为主要表现的大肠弯曲菌菌血症。作者从患者感染的临床表现、实验室检查、治疗等方面,详细描述了大肠弯曲菌菌血症的临床和实验室特征,可为大肠弯曲菌菌血症提供诊治经验。

受检测技术的影响,我国临床弯曲菌的检出率较低。由于皮肤表面和粪便中定植有多种菌群,干扰了弯曲菌等微需氧菌的生长,目前的分离株大多来自无菌体液。弯曲菌引起的菌血症症状通常比较隐匿,往往是因身体其他部位不明原因的感染伴发热情况下送检血培养才被发现。因此,临床医生和微生物人员应重视弯曲菌感染,对于弯曲菌感染的高危患者或怀疑弯曲菌感染时,临床与实验室之间应积极沟通,实验室应采取优化培养条件、延长培养时间等方法,提高弯曲菌的检出率。

通常情况下,弯曲菌引起的自限性腹泻不需要采用抗菌药物进行治疗,但弯曲菌引起的肠外感染应及时予以抗菌药物治疗。根据《热病:桑福德 抗微生物治疗指南(第50版)》,空肠弯曲菌治疗首选阿奇霉素

抗微生物治疗指南(第50版)》,空肠弯曲菌治疗首选阿奇霉素 ,次选红霉素或环丙沙星;胎儿弯曲菌治疗首选庆大霉素

,次选红霉素或环丙沙星;胎儿弯曲菌治疗首选庆大霉素 ,次选亚胺培南或头孢曲松

,次选亚胺培南或头孢曲松 。本例大肠弯曲菌引起的感染,采用亚胺培南可见成功清楚了病原菌。这个案例提示医务人员,对于来自无菌部位的分离株如血液、脑脊液、深部组织及来自免疫低下患者的分离株应首先进行药敏试验,以提高临床精准用药率。

。本例大肠弯曲菌引起的感染,采用亚胺培南可见成功清楚了病原菌。这个案例提示医务人员,对于来自无菌部位的分离株如血液、脑脊液、深部组织及来自免疫低下患者的分离株应首先进行药敏试验,以提高临床精准用药率。

点评专家:胡付品复旦大学附属华山医院抗生素研究所)

参考文献略。

来源:国际检验医学杂志2025年3月第46卷第5期