镇痛泵置入术后并发贝伐珠单抗相关迟发性皮下血肿1例

李成¹ 高亦深² 胡鹏涛¹ 罗裕辉¹ 闫栋¹ 熊东林¹△ 樊碧发³△

(¹深圳市南山区人民医院疼痛科;²山东威海市中心医院神经外科;³中日友好医院疼痛科)

贝伐珠单抗(bevacizumab)是一种重组人源化单克隆抗体,可选择性结合并抑制人血管内皮生长因子的生物活性。主要用于治疗晚期癌症,如转移性结肠癌、肾癌、脑癌、肺癌和乳腺癌。使用贝伐珠单抗靶向转移性结直肠癌(mCRC)的血管生成是一种标准治疗。Cao等报道了转移性直肠癌病人临床出血不良事件的病例,并证实这些出血不良事件与贝伐珠单抗治疗密切相关。但在疼痛领域,贝伐珠单抗参与术后出血不良事件病例尚不清晰,也缺乏有效的临床观察及干预措施。

世界卫生组织(WHO)癌症疼痛治疗指南将癌症疼痛管理不足确定为全球健康问题。Stearns等研究证明了鞘内镇痛药物输注系统治疗癌症疼痛的安全性和有效性。然而,关于对贝伐珠单抗治疗后进行镇痛泵鞘内置入术后并发症尚缺乏共识。

本文报告1例与贝伐珠单抗治疗相关且少见的镇痛泵鞘内置入术迟发性皮下血肿病例,并回顾相关文献。2024年,我科发生的1例镇痛泵鞘内置入术后发生迟发性皮下血肿,追查原因并就此病例分享讨论,旨在总结镇痛泵鞘内置入术后发生贝伐珠单抗相关的迟发性皮下血肿的诊疗思路与病例特点,分析比较各项临床指标及其变化,为临床治疗此类疾病提供理论依据和治疗参考。现报告如下:

01.病例报告

病例:女性,38岁,因“直肠癌切除术后5年,再发骶尾部、右髋部及右下肢疼痛不适1年”入院。病人2019年诊断为“直肠癌”,行直肠癌根治术并予以化疗等对症治疗。2023年2月出现骶尾部胀痛不适,并放射至右髋部、右下肢后侧,疼痛呈间断性发作,夜间为甚。给予口服盐酸羟考酮,140mg,q12 h,疼痛控制不佳,严重影响病人的日常生活。自发病以来,病人精神状态正常,情绪尚可,食欲尚可,睡眠质量欠佳,大小便规律,体重稍减轻。

体格检查:神清,痛苦面容,右侧下腹部可见长约10cm手术瘢痕,左侧下腹部可见长约5cm手术瘢痕,腹部平软,无明显腹胀,右侧上腹部轻压痛;四肢活动尚可。脊柱无明显畸形,腰椎棘突局部存在明显压痛、叩击痛。四肢肌张力不高,双下肢感觉、反射及肌力等未见明显异常;足背动脉搏动良好。病理征未引出。疼痛视觉模拟评分法(VAS)评分为静息时4分,发作时8分。

入院前检查:外院腹部CT提示胰腺占位并血管转移。

入院后完善相关检查,ALB 39.7g/L,FIB 4.62g/L,OB阳性(+),血沉:ESR 65mm/h,Mono% 10.7%,Neut# 1.68*10/L,RBC 3.67*1012/L,Hb 110g/L,Hct 34.3%,RDW-CV 16.9%,RDW_SD 58.4。胸椎MRI平扫示:T₄椎体异常信号,考虑骨转移瘤可能,胸椎轻度退行性变。腰椎间盘MRI平扫示:骶椎异常信号,考虑转移瘤;L₄~₅椎间盘轻度膨出。腰椎DR正侧位片及胸椎DR正侧位片示:腰椎退行性变;脊柱侧弯;床边常规多通道十二导心电图示:窦性心律。

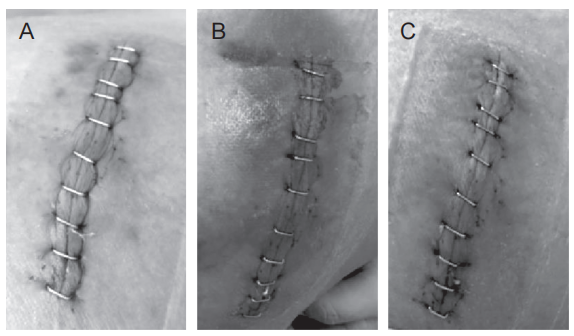

根据已回报的检查结果,结合病人疼痛情况,考虑病人疼痛来源于“癌症疼痛”。口服盐酸羟考酮(140mg,q12 h)镇痛效果欠佳。已停用贝伐珠单抗5周。综合评估病人身体状况,经科室讨论,与病人及家属沟通后,行镇痛泵鞘内置入术,术后病人疼痛明显缓解。术后第1天,病人生命体征平稳,未诉明显不适,刀口良好,纱布干结,少量渗出,未见明显皮肤瘀斑;术后第7天,病人疼痛较术前明显减轻,VAS评分2,刀口愈合良好,可见少量瘀斑;术后14天,病人疼痛较术前明显减轻,VAS评分2,腹部刀口肿胀,皮肤片状瘀斑;术后28天,病人疼痛较术前明显减轻,VAS评分3,腹部瘀斑部分消退,拆除皮钉(见图1)。后期随访病人刀口愈合良好,未诉明显异常。

图1 手术刀口愈合情况

(A) 术后7天;(B) 术后14天;(C) 术后28天

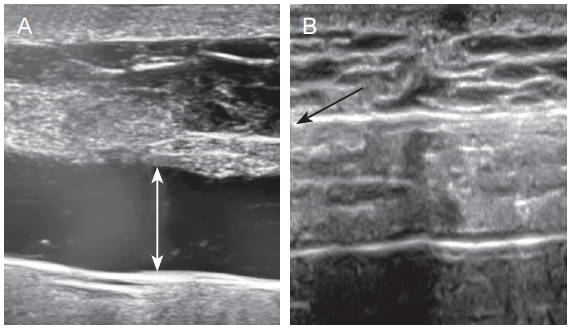

1个月后电话随访,病人刀口愈合良好,未诉明显异常,疼痛控制满意。术后3个月随访,病人刀口愈合良好,行B超见皮下血肿显著减少(见图2)。贝伐珠单抗治疗后停药5周行镇痛泵鞘内置入术,术后出现迟发性皮下血肿,未经特殊治疗,血肿自行吸收,刀口愈合良好。

图2 B超探测皮下血肿深度

(A) 术后14天,皮下血肿厚度0.85cm;(B) 术后90天,皮下血肿厚度<0.1cm

02.讨论及文献综述

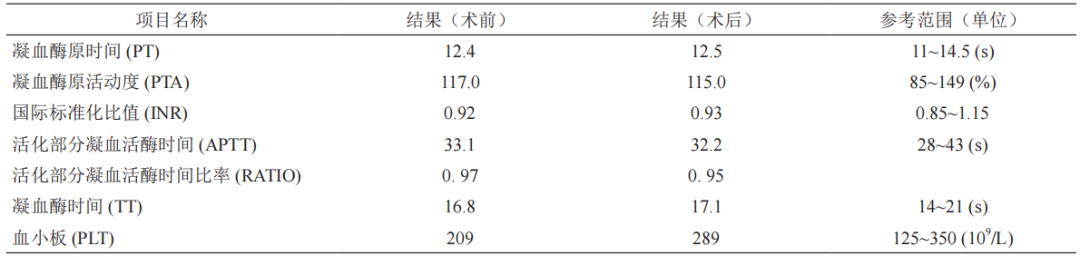

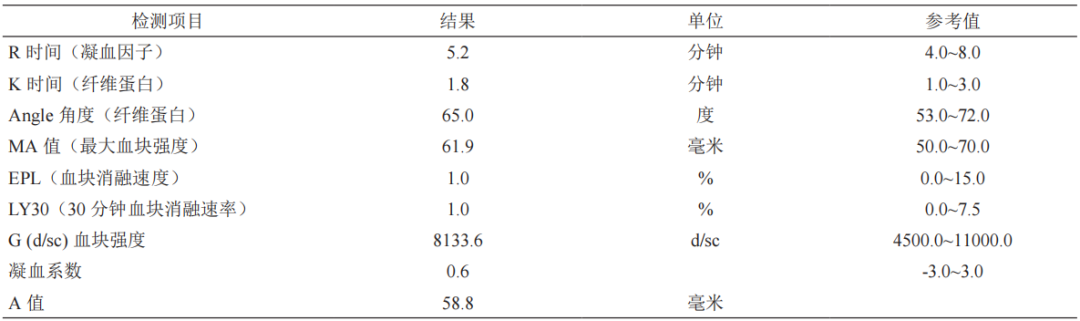

为进一步探讨镇痛泵鞘内置入术后的迟发性皮下血肿,临床常用性别、年龄、病变大小、活检次数、药物使用情况分析迟发性皮下血肿原因。凝血功能可用于凝血障碍性疾病的初步诊断、抗凝药物的监测以及术前常规凝血功能的评估等,表1结果提示,病人手术前后凝血功能指标检测未见明显异常;血栓弹力图可对病人凝血过程进行动态监测,全面反映病人凝血过程中血小板、凝血因子、纤溶系统等成分的相互作用,表2结果未提示病人存在出血风险。有研究指出,转移性直肠癌病人临床出血不良事件与贝伐珠单抗治疗密切相关。

表1 凝血功能检测

表2 血栓弹力图试验

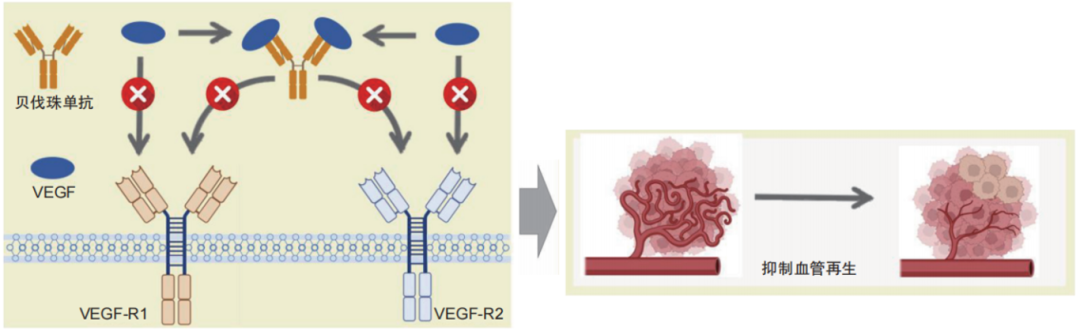

贝伐珠单抗是一种人源化单克隆抗体,通过抑制信号蛋白血管内皮生长因子(VEGF)发挥作用。VEGF是一种生长因子,可增强内皮细胞的增殖和存活,因此贝伐珠单抗可有效抑制体内新血管的形成和生长(也称为血管生成)。研究表明,VEGF是癌症治疗的重要靶点,贝伐珠单抗作为一种肿瘤靶向治疗药物,对多种恶性肿瘤(如非小细胞肺癌、黑色素瘤、乳腺癌等)有效(见图3)。

图3 贝伐珠单抗的作用机制

癌症对生命的威胁不言而喻,各种癌症病人中70%~90%伴随有不同程度的疼痛,晚期癌症病人更是会产生剧烈癌性疼痛(cancer pain,称为“癌痛”)。美国癌症研究协会(AACR)指出,对晚期癌症病人疼痛的治疗比治疗癌症本身更重要。鞘内给药是一种控制难治性癌痛的治疗方式,通过直接向中枢神经系统给药,可有效控制病人疼痛,减少阿片类药物的用量,可用于晚期癌症病人疼痛治疗。贝伐珠单抗治疗后引起的出血等不良反应严重影响镇痛泵鞘内置入术后的伤口愈合及手术体验。

(1)临床表现及发病率

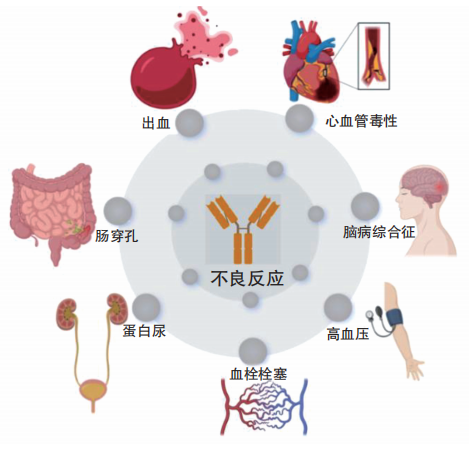

VEGF在维护正常血管功能和生理性血管生成中起着重要作用。贝伐珠单抗可影响血管内皮细胞的生成和增殖,引起一系列不良反应等。与贝伐珠单抗相关的不良事件包括蛋白尿(38%)、高血压(34%)、静脉血栓栓塞(17%)、动脉血栓栓塞(4%)、心血管毒性(4%)、出血(3%~4%)、肠穿孔(2%)和后部白质脑病综合征(<1%)(见图4)。

图4 贝伐珠单抗相关的不良反应

出血是贝伐珠单抗常见并发症,且有因出血发生的死亡病例。贝伐珠单抗出血主要包括两类:一类是皮肤黏膜出血,发生率50%,包括鼻出血、牙龈出血或阴道出血;另一类是肿瘤相关出血,非小细胞肺癌病人为肺出血、咯血,结直肠癌病人为包括直肠出血和黑便的胃肠道出血。

(2)发病机制

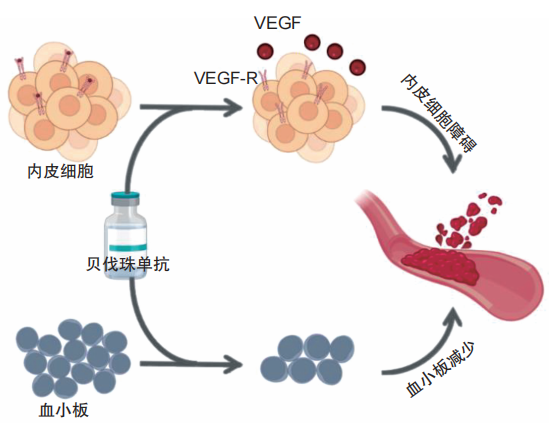

贝伐珠单抗通过抑制新生血管的形成来直接靶向抑制肿瘤生长。由于贝伐珠单抗与VEGF相互作用,阻断内皮细胞上VEGF受体的激活。抑制VEGF,使创伤后内皮细胞更新能力下降,血管更易出血;同时抑制VEGF可抑制纤维蛋白酶原的表达和组织型纤溶酶原的活性,从而造成凝血功能障碍;另外血小板是VEGF的载体之一,贝伐珠单抗抑制VEGF,可以直接导致血小板功能障碍而干扰止血,进一步引起出血等不良反应(见图5)。

图5 贝伐珠单抗引起出血的发病机制

(3)治疗及预后

手术刀口愈合是手术后的一个重要环节,受血小板、肉芽组织、新生血管、内皮细胞、凝血机制等多个因素共同影响。其中,VEGF能够刺激内皮细胞增殖、迁移和分化,形成新的血管。在组织损伤后,新血管的生成对于向受损区域输送氧气、营养和免疫细胞至关重要,从而支持修复过程。而抗VEGF治疗(贝伐珠单抗)则会阻止新生血管的形成,从而导致伤口延迟愈合。与其他VEGF抑制剂相比,贝伐珠单抗的半衰期最长。停止贝伐珠单抗治疗和手术之间的最佳时间为4周;术后重新开始贝伐珠单抗的时间至少为2周;贝伐珠单抗治疗的术前有效停药时间对于预防危及生命的手术并发症至关重要。

综上所述,近年来接受贝伐珠单抗和镇痛泵鞘内置入术治疗的病人人数有所增加。临床医师应认识到刀口处迟发性皮下血肿是贝伐珠单抗治疗的潜在不良反应。与贝伐珠单抗相关的迟发性出血对于镇痛泵鞘内置入术的病人来说是一种不常见但可能很严重的疾病。在治疗过程中应充分了解潜在的不良反应,以期更好地指导和有效管理手术病人。

来源:李成 高亦深 胡鹏涛 罗裕辉 闫栋 熊东林 樊碧发.镇痛泵置入术后并发贝伐珠单抗相关迟发性皮下血肿1例[J].中国疼痛医学杂志,2025,(4):315~318.