反复发热久治不愈?这个原因千万不能忽视

作者:贾梦颖,禹州市人民医院医学检验科

前言

疟原虫 是一种蚊类传播的血液寄生虫。由疟原虫感染人引起的寄生虫病称为疟疾

是一种蚊类传播的血液寄生虫。由疟原虫感染人引起的寄生虫病称为疟疾 。我国本土疟疾已基本消除,每年仍有数千例输入性病例,以非洲、东南亚地区等输入性疟疾为主。禹州市不属于疟疾流行区,但偶有散发输入性病例,本文对我院2024年12月11日发现一例复发的疟原虫病例进行报道,为输入性疟疾防治提供参考价值。

。我国本土疟疾已基本消除,每年仍有数千例输入性病例,以非洲、东南亚地区等输入性疟疾为主。禹州市不属于疟疾流行区,但偶有散发输入性病例,本文对我院2024年12月11日发现一例复发的疟原虫病例进行报道,为输入性疟疾防治提供参考价值。

案例经过

患者,男,56岁,5天前无明显诱因出现发热 、头痛

、头痛 、恶心、咳嗽

、恶心、咳嗽 、乏力,体温39°C,伴恶心、呕吐

、乏力,体温39°C,伴恶心、呕吐 ,咳嗽、咳少量粘痰,至当地诊所治疗,按“感冒”口服药物治疗,体温降至正常时症状缓解,但患者仍反复发作,多于傍晚出现,2天发热1次,为进一步诊治,今来

,咳嗽、咳少量粘痰,至当地诊所治疗,按“感冒”口服药物治疗,体温降至正常时症状缓解,但患者仍反复发作,多于傍晚出现,2天发热1次,为进一步诊治,今来 我院就诊。

我院就诊。

既往史:曾患“疟疾”2次,具体疟疾类型及患疾时间不详,生于本地,有疫区居住史,近4年在非洲尼日利亚打工,2024年6月从尼日利亚返回。

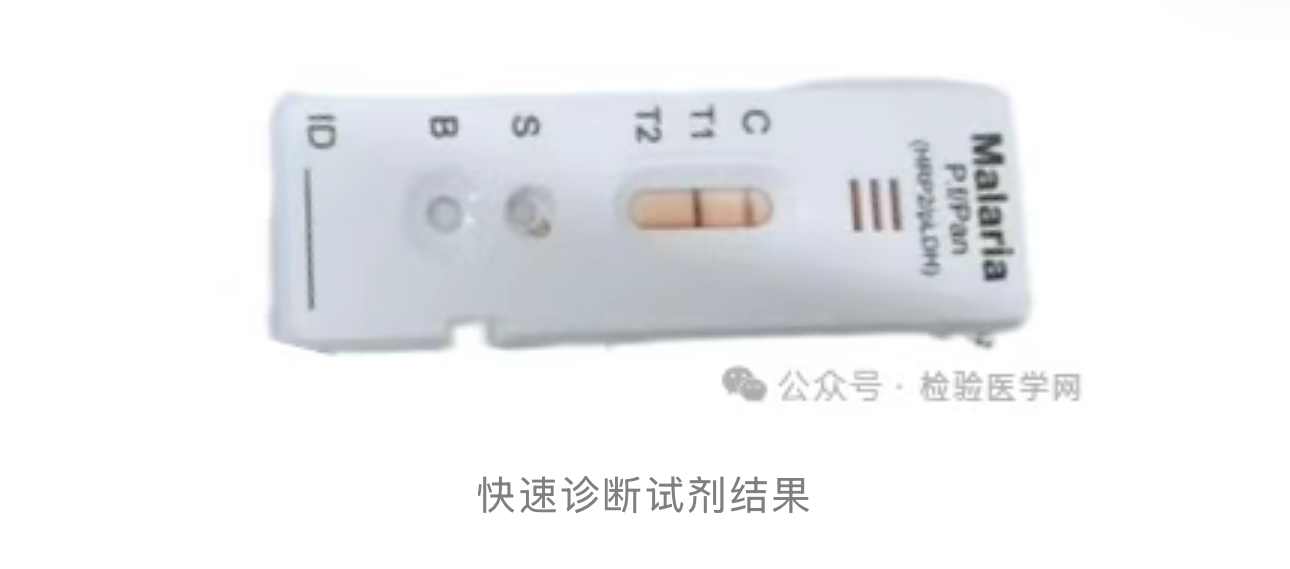

快速诊断试剂结果

快速诊断试剂RDT显示C和T1出现线条,结果解释:只有C处有线条为阴性结果,C和T1出现线条为间日疟、三日疟或卵形疟其中一种或混合感染,C和T2出现线条为恶性疟,C、T1和T2出现线条为恶性疟但不排除与其他三种疟原虫混合感染。

其他检查结果:白细胞计数7.15x109/L,中性粒细胞百分比76.8%,淋巴细胞百分比16.9%,单核细胞百分比5.2%,嗜酸性粒细胞百分比0.8%,嗜碱性粒细胞百分比0.3%,红细胞计数6.1x1012/L,HGB161g/L,MCV82.8fl,MCH26.4,MCHC319,血小板计数90x109/L;甲流、乙流及呼吸道合胞病毒阴性,新冠病毒阴性。

案例分析

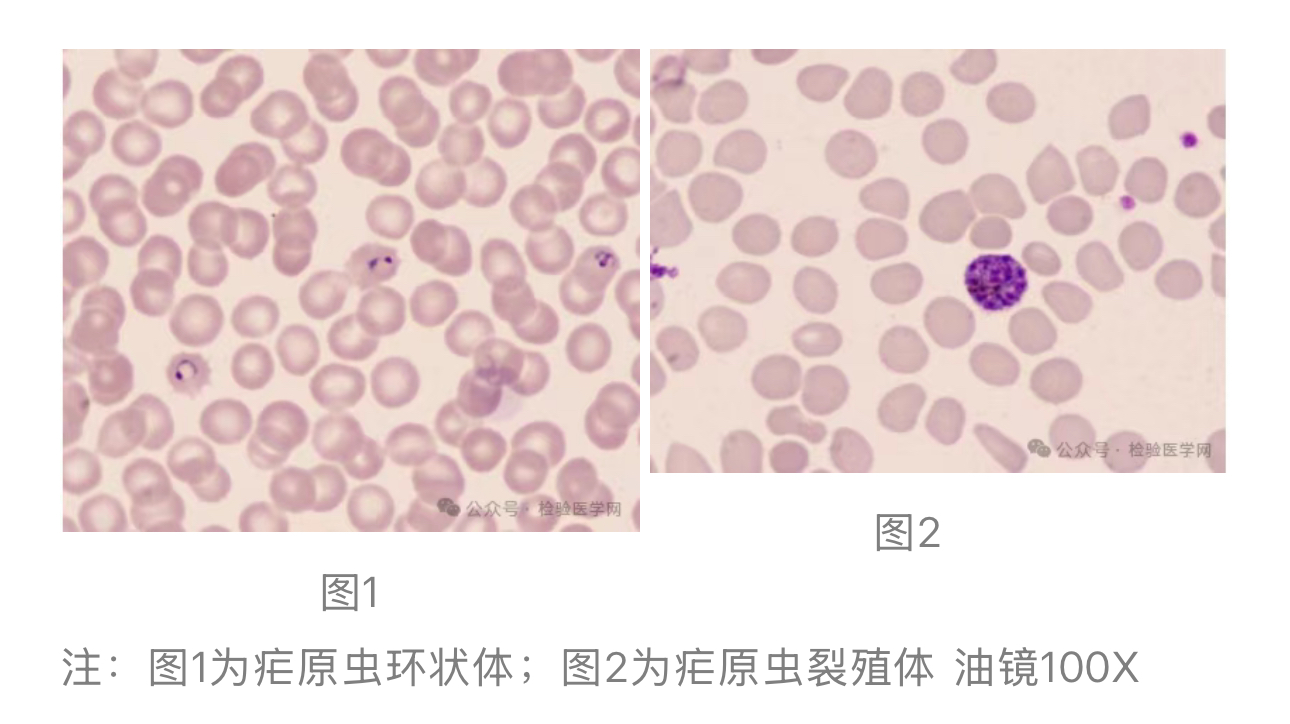

分析患者的病历,患者有疫区居住史,且有2次疟疾感染史,此次回国半年后出现发热,血涂片 镜检查见环状体和裂殖体,同时感染疟原虫的红细胞不涨大,呈椭圆形、带毛刺、伞矢状或彗星状,符合卵形疟形态特征,且疾控中心复核结果为卵形疟,考虑卵形疟复发。复发多见于卵形疟和间日疟,复发与肝内疟原虫休眠子或迟发型子孢子有关。

镜检查见环状体和裂殖体,同时感染疟原虫的红细胞不涨大,呈椭圆形、带毛刺、伞矢状或彗星状,符合卵形疟形态特征,且疾控中心复核结果为卵形疟,考虑卵形疟复发。复发多见于卵形疟和间日疟,复发与肝内疟原虫休眠子或迟发型子孢子有关。

疟原虫在人体内发育分为肝细胞内的红外期和红细胞内的红内期,如果只采用一种杀灭红细胞内的抗疟药物,疟原虫不容易被药物彻底杀死,在人体肝细胞内以迟发型子孢子或休眠子形式存活,当人体免疫力下降后,发育繁殖使患者再次发病,多发生于病愈后的3-6月。因此,卵形疟和间日疟的治疗除了用抗红内期疟原虫药物外还需要加服抗肝内期疟原虫药物。

疟疾患者出现的临床症状有贫血 、血小板减少,严重者出现肝脾肿大和脑水肿。本例患者血小板为90x109/L,低于正常参考值下限,为血小板轻度减少。造成血小板减少的原因有多种,疟原虫进入人体血液后,直接破坏红细胞,激活单核巨噬细胞引起脾功能亢进

、血小板减少,严重者出现肝脾肿大和脑水肿。本例患者血小板为90x109/L,低于正常参考值下限,为血小板轻度减少。造成血小板减少的原因有多种,疟原虫进入人体血液后,直接破坏红细胞,激活单核巨噬细胞引起脾功能亢进 ,进而导致血小板减少;疟原虫相关可溶性细胞毒物质入血,导致血小板相关免疫球蛋白合成释放增加,也会引起血小板破坏增多、巨核细胞发生凋亡。

,进而导致血小板减少;疟原虫相关可溶性细胞毒物质入血,导致血小板相关免疫球蛋白合成释放增加,也会引起血小板破坏增多、巨核细胞发生凋亡。

本例患者因发热、头痛、恶心、咳嗽、乏力就诊于当地诊所,被诊断为感冒,治疗效果不佳,遂就诊我院,镜检后明确诊断为卵形疟感染。作为基层医务人员,对于出现发热症状的病人应详细完善病历,查找发热原因,符合发热伴有近2年内有疟疾流行居住史、发热伴有近2周内输血 史、发热伴有既往疟疾病史、不明原因发热等“四类病人”应立即进行疟原虫检测,筛查是否为疟疾感染,避免延误患者病情。

史、发热伴有既往疟疾病史、不明原因发热等“四类病人”应立即进行疟原虫检测,筛查是否为疟疾感染,避免延误患者病情。

总结

尽管自2021年我国本土疟疾已彻底消除,但消除疟疾并不意味着没有疟疾。随着国际交流合作的日益频繁,国际旅行入境人员的增加,我国面临的输入性疟疾威胁将长期存在,输入性疟疾防治任重道远。作为一名基层检验人员,应不断提升自身专业技能,积极参加疟原虫培训,在疟原虫镜检时认真细致做到不漏检,做一名合格的“侦察兵”。

知识拓展

1.疟疾治疗后的复发与再燃

复发与肝内疟原虫休眠子或迟发型子孢子有关。肝内休眠子或迟发型子孢子没有被彻底清除,经过一段时间休眠后再次发育,进入血液并再次出现临床症状。

再燃与血液内残存的疟原虫有关。患者抗红内期疟原虫药物治疗不彻底,血液内残存的疟原虫可重新繁殖而再次发作。再燃常出现在临床治愈后1个月内,4种疟原虫均可出现。

2.抗疟药物

治疗疟疾的药物包括杀灭红内期疟原虫药物如磷酸氯喹 、磷酸哌喹

、磷酸哌喹 、磷酸咯萘啶

、磷酸咯萘啶 、青蒿素类药物和杀灭肝内期疟原虫药物如磷酸伯氨喹

、青蒿素类药物和杀灭肝内期疟原虫药物如磷酸伯氨喹 。疟疾治疗包括病因治疗、对症治疗和必要的支持疗法。根据疟疾患者的不同情况进行相应的治疗,如重症患者坚持病因治疗和对症治疗并重的原则。

。疟疾治疗包括病因治疗、对症治疗和必要的支持疗法。根据疟疾患者的不同情况进行相应的治疗,如重症患者坚持病因治疗和对症治疗并重的原则。

3.疟疾的预防

去疟疾流行国家应提前做好个人防护,使用蚊帐、纱门、纱窗、蚊虫趋避剂、穿长衣长裤等个人防蚊措施,预防用疟疾药物,回国后如出现发冷、发热、出汗等不适症状应及时就医。

【参考文献】

[1]国家传染病医学中心撰写组,李兰娟,张文宏,等.疟疾诊疗指南[J].中国寄生虫学与寄生虫病杂志,2022,40(4):419-427.

[2]方超.TLR7在疟原虫感染过程中的作用及其调控机制的研究[D].广州:广州医科大学,2023.

[3]王林,李婷婷,汪清,等.合肥市1例输入性卵形疟病例分析[J].中国血吸虫病 防治杂志,2019,31(2):226-228.

防治杂志,2019,31(2):226-228.

来源:检验医学网