皮肤鸟分枝杆菌复合体感染合并基底细胞癌1例

作者:李琳,司晴晴,张龙飞,赵好等,昆明医科大学第一附属医院皮肤科

非结核分枝杆菌 (non⁃tuberculousmycobacteria,NTM)是除结核分枝杆菌复合群和麻风分枝杆菌

(non⁃tuberculousmycobacteria,NTM)是除结核分枝杆菌复合群和麻风分枝杆菌 外的一大类分枝杆菌的总称,鸟分枝杆菌复合体(mycobacteriumaviumcomplex,MAC)是其中的一类。鸟分枝杆菌复合体可感染肺部、淋巴结、皮肤及其他内脏器官,皮肤病变多来源于肺部感染播散。本文报告了1例皮肤鸟分枝杆菌复合体感染合并基底细胞癌

外的一大类分枝杆菌的总称,鸟分枝杆菌复合体(mycobacteriumaviumcomplex,MAC)是其中的一类。鸟分枝杆菌复合体可感染肺部、淋巴结、皮肤及其他内脏器官,皮肤病变多来源于肺部感染播散。本文报告了1例皮肤鸟分枝杆菌复合体感染合并基底细胞癌 的病例,为临床诊疗提供参考。

的病例,为临床诊疗提供参考。

1临床资料

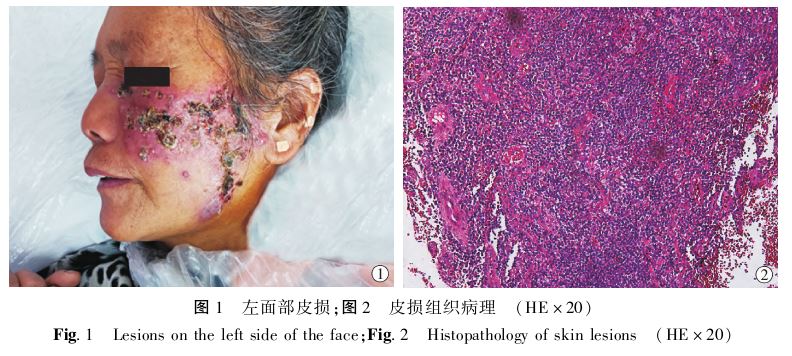

患者女,59岁,左面部暗红斑、结节、破溃结痂伴痛9个月。发病前,患者因“左侧鼻泪管阻塞”于外院行手术治疗,术后出现面部红肿,抗感染治疗后好转。不久患者再次出现皮损 ,口服糖皮质激素

,口服糖皮质激素 4个月,暗红斑上出现结节、破溃,于当地医院诊断为皮肤脓肿待查(孢子丝菌病可能),给予“伊曲康唑

4个月,暗红斑上出现结节、破溃,于当地医院诊断为皮肤脓肿待查(孢子丝菌病可能),给予“伊曲康唑 0.4g/d”治疗1周后患者自觉无明显好转,自行停药。后面部暗红斑逐渐增大,其上出现糜烂、溃疡,无咳嗽

0.4g/d”治疗1周后患者自觉无明显好转,自行停药。后面部暗红斑逐渐增大,其上出现糜烂、溃疡,无咳嗽 、咳痰、发热

、咳痰、发热 、盗汗、乏力等。患者既往体健,职业农民,多年饲养家禽、家畜。体检:心肺腹查体无明显异常。皮肤科情况:左侧面部见一片状暗红斑,浸润、压痛明显,其上覆黄豆至钱币大小黄黑色痂,其下见多发溃疡,可挤出少量脓液。左耳前、下颌处分别见一花生和蚕豆大小囊肿(图1)。辅助检查:血尿

、盗汗、乏力等。患者既往体健,职业农民,多年饲养家禽、家畜。体检:心肺腹查体无明显异常。皮肤科情况:左侧面部见一片状暗红斑,浸润、压痛明显,其上覆黄豆至钱币大小黄黑色痂,其下见多发溃疡,可挤出少量脓液。左耳前、下颌处分别见一花生和蚕豆大小囊肿(图1)。辅助检查:血尿 便常规

便常规 、血生化、总IgE、免疫球蛋白、补体测定、淋巴细胞计数、HCMV⁃DNA、EBV⁃DNA、梅毒

、血生化、总IgE、免疫球蛋白、补体测定、淋巴细胞计数、HCMV⁃DNA、EBV⁃DNA、梅毒 、HIV、TB⁃SPOT未见明显异常。胸部CT示:①双肺散在结节;②纵膈内多发淋巴结钙化。皮损组织病理示:表皮角化过度伴角化不全,棘层肥厚,可见中性粒细胞移入表皮,真皮全层及皮下脂肪小叶间可见大量淋巴细胞、浆细胞

、HIV、TB⁃SPOT未见明显异常。胸部CT示:①双肺散在结节;②纵膈内多发淋巴结钙化。皮损组织病理示:表皮角化过度伴角化不全,棘层肥厚,可见中性粒细胞移入表皮,真皮全层及皮下脂肪小叶间可见大量淋巴细胞、浆细胞 及少量中性粒细胞、多核巨细胞分布(图2)。多考虑感染性肉芽肿。特殊染色检查:六胺银染色(-),抗酸染色(-),革兰氏染色(-)。分泌物培养:普通细菌阴性。真菌培养阴性。分泌物和组织DNA测序鉴定为鸟分枝杆菌复合体感染。诊断:鸟分枝杆菌复合体感染。

及少量中性粒细胞、多核巨细胞分布(图2)。多考虑感染性肉芽肿。特殊染色检查:六胺银染色(-),抗酸染色(-),革兰氏染色(-)。分泌物培养:普通细菌阴性。真菌培养阴性。分泌物和组织DNA测序鉴定为鸟分枝杆菌复合体感染。诊断:鸟分枝杆菌复合体感染。

治疗过程:入院后予多西环素 0.2g/d,伊曲康唑0.4g/d,苯扎氯氨

0.2g/d,伊曲康唑0.4g/d,苯扎氯氨 溶液湿敷,红霉素软膏外用。住院治疗1周症状无明显改善。由于病理检查

溶液湿敷,红霉素软膏外用。住院治疗1周症状无明显改善。由于病理检查 及病原微生物培养未能明确感染病原体,遂行分泌物和组织DNA二代测序,提示为鸟型分枝杆菌复合体感染,将患者治疗方案改为克拉霉素

及病原微生物培养未能明确感染病原体,遂行分泌物和组织DNA二代测序,提示为鸟型分枝杆菌复合体感染,将患者治疗方案改为克拉霉素 1g/d,利福喷丁600mg/周,乙胺丁醇

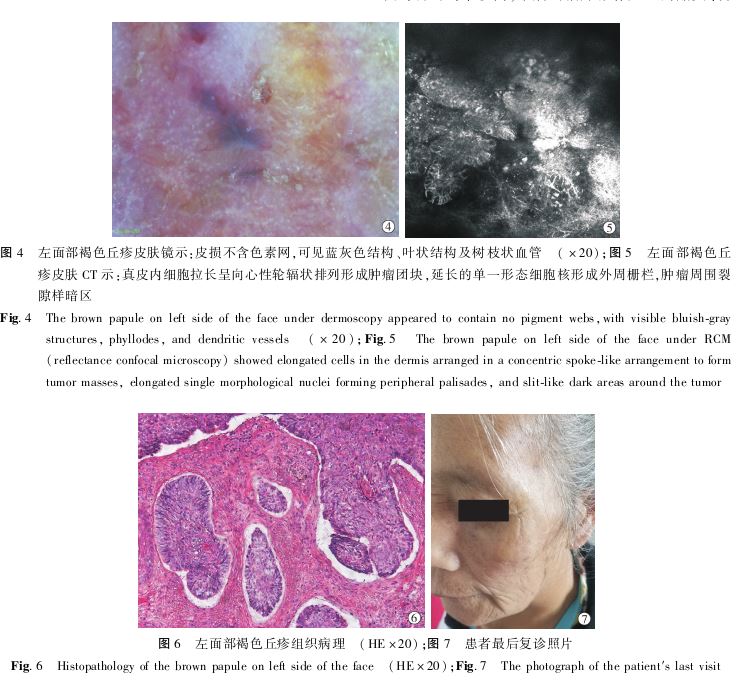

1g/d,利福喷丁600mg/周,乙胺丁醇 0.75g/d,苯扎氯氨溶液湿敷。治疗2个月后患者复诊,原有皮损较前缩小,结痂脱落,无新发皮损。于患者左侧面部皮损区域查见一褐色丘疹(图3),皮肤镜及皮肤CT提示基底细胞癌(图4~5),完善褐色丘疹皮损组织病理检查提示为基底细胞癌(图6)。治疗半年后患者复诊,皮损持续好转。患者最后1次复诊时,皮损已完全消退,遗留色素沉着和瘢痕(图7)。

0.75g/d,苯扎氯氨溶液湿敷。治疗2个月后患者复诊,原有皮损较前缩小,结痂脱落,无新发皮损。于患者左侧面部皮损区域查见一褐色丘疹(图3),皮肤镜及皮肤CT提示基底细胞癌(图4~5),完善褐色丘疹皮损组织病理检查提示为基底细胞癌(图6)。治疗半年后患者复诊,皮损持续好转。患者最后1次复诊时,皮损已完全消退,遗留色素沉着和瘢痕(图7)。

2 讨论

鸟分枝杆菌复合体主要包括鸟分枝杆菌和胞内分枝杆菌,属于非结核分枝杆菌,广泛分布于自然环境及鱼类、家禽中[1]。鸟分枝杆菌病的发生与年龄、环境暴露、免疫抑制等密切相关[2],累及皮肤的病变通常由肺部感染播散至皮肤所致,单纯累及皮肤的情况较少见[3]。鸟分枝杆菌感染皮肤多表现为红斑、皮下结节、溃疡、蜂窝织炎、脂膜炎等,还可出现淋巴结炎[4]。本例患者职业为农民,长期饲养家禽、家畜,起病前皮损区域曾有手术史,患者无咳嗽、发热等症状,胸部CT未提示明显相关病变,HIV阴性,推测患者鸟分枝杆菌复合体感染原发于皮肤。患者长期服用糖皮质激素,可造成机体免疫抑制,使感染风险增加,家禽、自然环境中的鸟分枝杆菌复合体可通过术区皮肤创口感染。

鸟分枝杆菌病的诊断需结合临床表现、影像学、病原学等综合判断,组织抗酸染色阳性可提供较高的诊断价值[5],病原学诊断“金标准”为分离培养及菌种鉴定,但阳性率较低。近年来分子生物学技术的发展,为非结核分枝杆菌的菌种鉴定提供了新的方式,直接或间接同源基因或序列比较、宏基因组二代测序等可提高检出率,其阳性也可作为该病病原学诊断的标准[6]。皮肤鸟分枝杆菌病表现缺乏特异性,需要与结节病 、孢子丝菌病、着色芽生菌病、分枝杆菌梭形细胞假瘤等疾病鉴别,可通过病理检查、病原学检查鉴别。

、孢子丝菌病、着色芽生菌病、分枝杆菌梭形细胞假瘤等疾病鉴别,可通过病理检查、病原学检查鉴别。

确诊的鸟分枝杆菌病需要抗分枝杆菌治疗,疗程需1年甚至以上。由于鸟分枝杆菌复合体对抗结核药物耐药率较高,本病的治疗推荐大环内酯类、利福霉素 类、喹诺酮类、氨基糖苷类等药物,其中含大环内酯类药物的每日治疗方案和间歇治疗方案的疗效较好,安全性良好[7]。本例患者皮损病理检查提示感染性肉芽肿,传统病原学检测方法无法确定患者感染来源,遂将患者分泌物及皮肤组织行宏基因二代测序,提示鸟分枝杆菌复合体感染,后应用抗鸟分枝杆菌复合体药物治疗后患者皮损持续好转。目前分子生物学检测技术在临床应用越来越广泛,其可以较高效地辅助临床诊疗工作。这提示临床医生若传统检测方式无法确定感染来源时,分子生物学检测方法可以作为一个有意义的选择。

类、喹诺酮类、氨基糖苷类等药物,其中含大环内酯类药物的每日治疗方案和间歇治疗方案的疗效较好,安全性良好[7]。本例患者皮损病理检查提示感染性肉芽肿,传统病原学检测方法无法确定患者感染来源,遂将患者分泌物及皮肤组织行宏基因二代测序,提示鸟分枝杆菌复合体感染,后应用抗鸟分枝杆菌复合体药物治疗后患者皮损持续好转。目前分子生物学检测技术在临床应用越来越广泛,其可以较高效地辅助临床诊疗工作。这提示临床医生若传统检测方式无法确定感染来源时,分子生物学检测方法可以作为一个有意义的选择。

患者红斑、结节经治疗明显消退后,皮损处查见一褐色丘疹,完善病理检查提示为基底细胞癌。入院查体左侧面部未查见此褐色丘疹,鸟分枝杆菌复合体感染合并基底细胞癌此前并未见报道,两者的相关性还有待考证。一般而言,日晒、炎症等是基底细胞癌发生的重要危险因素。炎症在皮肤癌 变中起关键作用。一些炎症相关因子如信号转导和转录激活因子3(STAT3),环氧合酶⁃2(COX⁃2),肿瘤坏死因子⁃α(TNF⁃α)等已被证实在皮肤癌的发生发展中有重要作用[8]。推测患者面部手术后局部皮肤鸟分枝杆菌感染引起的长期炎症刺激促进了基底细胞癌的发生。

变中起关键作用。一些炎症相关因子如信号转导和转录激活因子3(STAT3),环氧合酶⁃2(COX⁃2),肿瘤坏死因子⁃α(TNF⁃α)等已被证实在皮肤癌的发生发展中有重要作用[8]。推测患者面部手术后局部皮肤鸟分枝杆菌感染引起的长期炎症刺激促进了基底细胞癌的发生。

本病例提示,皮肤鸟分枝杆菌复合体感染合并基底细胞癌临床罕见,两者是否存在必然联系尚不可知,但详细查体,仔细观察皮损细节极为重要。此外灵活运用皮肤镜、皮肤CT、组织病理检查及相关病原学检查是正确诊治的基础,避免延误治疗。

参考文献略。

来源:李琳,司晴晴,张龙飞,等.皮肤鸟分枝杆菌复合体感染合并基底细胞癌1例[J].中国皮肤性病学杂志,2025,39(03):310-313.DOI:10.13735/j.cjdv.1001-7089.202312105.