流行性脑脊髓膜炎暴发型伴细胞形态学异常的1例报道

作者:高莉梅,陈丽娜,马 娟,沈立松等,上海交通大学医学院附属新华医院检验科,上海交通大学医学院附属新华医院感染科

流行性脑脊髓膜炎 是由脑膜炎奈瑟菌

是由脑膜炎奈瑟菌 经呼吸道传播的一种急性化脓性脑膜炎,临床主要表现为突然高热、剧烈头痛

经呼吸道传播的一种急性化脓性脑膜炎,临床主要表现为突然高热、剧烈头痛 、呕吐

、呕吐 、皮肤黏膜瘀点和脑膜刺激症状,部分可有败血症

、皮肤黏膜瘀点和脑膜刺激症状,部分可有败血症 休克

休克 和脑实质损伤。冬末春初为流脑流行高峰期,儿童免疫力较弱,一旦感染,发病率相对较高,尤其是6月龄~2岁的婴幼儿[1] 。脑膜炎奈瑟菌初次分离营养要求高,对低温和干燥极为敏感,外界抵抗力弱,有自溶现象,离体后极易死亡,故脑膜炎奈瑟菌培养阳性率较低,且培养耗时。近年来,脑膜炎奈瑟菌感染明显减少,尤其是脑膜奈瑟菌血源性感染致骨髓侵犯更鲜见报道,临床对脑膜炎奈瑟菌感染认识不足,一旦延误诊治,往往后果严重,甚至危及患儿生命。本文报道1例脑膜炎奈瑟菌感染致流行性脑脊髓膜炎暴发型的脓毒症

和脑实质损伤。冬末春初为流脑流行高峰期,儿童免疫力较弱,一旦感染,发病率相对较高,尤其是6月龄~2岁的婴幼儿[1] 。脑膜炎奈瑟菌初次分离营养要求高,对低温和干燥极为敏感,外界抵抗力弱,有自溶现象,离体后极易死亡,故脑膜炎奈瑟菌培养阳性率较低,且培养耗时。近年来,脑膜炎奈瑟菌感染明显减少,尤其是脑膜奈瑟菌血源性感染致骨髓侵犯更鲜见报道,临床对脑膜炎奈瑟菌感染认识不足,一旦延误诊治,往往后果严重,甚至危及患儿生命。本文报道1例脑膜炎奈瑟菌感染致流行性脑脊髓膜炎暴发型的脓毒症 休克患儿,通过细胞形态学检查为临床提供了有效的病原学诊断证据。

休克患儿,通过细胞形态学检查为临床提供了有效的病原学诊断证据。

1 病例资料

患儿,女,2岁,因“发热 伴喘息1 d,口周青紫4 h余”于2022年12月30日 08:19至上海交通大学医学院附属新华医院儿科急诊就诊。患儿12月29日19:00出现发热,最高体温39.0 ℃,伴气促、喘息,自行口服布洛芬

伴喘息1 d,口周青紫4 h余”于2022年12月30日 08:19至上海交通大学医学院附属新华医院儿科急诊就诊。患儿12月29日19:00出现发热,最高体温39.0 ℃,伴气促、喘息,自行口服布洛芬 后热度下降,后体温反复,胸腹部可及少量不高出皮肤表面的紫色皮疹

后热度下降,后体温反复,胸腹部可及少量不高出皮肤表面的紫色皮疹 ,压之不褪色,未予重视。12月 30日03:00患儿气促、喘息加重,伴深大呼吸,呼吸费力,口服布洛芬后出现非喷射性呕吐1次,呕吐物为胃内容物,不含咖啡样或黄绿色物质,无意识丧失,无抽搐。12月30日04:00患儿再次出现呕吐,同时气促、喘息较前明显加重,出现烦躁、口周青紫表现,出血点较前明显增多,遂至医院急诊就诊,予鼻导管吸氧、鲁米那镇静、地塞米松

,压之不褪色,未予重视。12月 30日03:00患儿气促、喘息加重,伴深大呼吸,呼吸费力,口服布洛芬后出现非喷射性呕吐1次,呕吐物为胃内容物,不含咖啡样或黄绿色物质,无意识丧失,无抽搐。12月30日04:00患儿再次出现呕吐,同时气促、喘息较前明显加重,出现烦躁、口周青紫表现,出血点较前明显增多,遂至医院急诊就诊,予鼻导管吸氧、鲁米那镇静、地塞米松 等对症处理,心电监护提示心率增快,鼻导管吸氧下血氧饱和度仍进行性下降,急诊检验提示严重酸中毒,凝血功能障碍,病情危重,转入儿科重症监护病房。病程中,患儿烦躁不安,胃纳一般,尿量

等对症处理,心电监护提示心率增快,鼻导管吸氧下血氧饱和度仍进行性下降,急诊检验提示严重酸中毒,凝血功能障碍,病情危重,转入儿科重症监护病房。病程中,患儿烦躁不安,胃纳一般,尿量 尚可,大便可。患儿2周前检出新型冠状病毒阳性,伴发热、腹痛表现,无意识改变。

尚可,大便可。患儿2周前检出新型冠状病毒阳性,伴发热、腹痛表现,无意识改变。

入院体格检查:体温39.6 ℃,脉搏 214 次·min-1, 呼吸38次·min-1,血压12.77/9.84 kPa(96/ 74 mmHg),神志不清,烦躁,格拉斯哥昏迷评分(Glasgow coma scale,GCS)13分(睁眼反应 4分+肢体运动6分+语言反应3分)。全身多处散在瘀点瘀斑,压之不褪色,口唇及甲床紫绀。四肢厥冷,毛细血管充盈时间(capillary refill time,CRT)>3 s,肌张力

214 次·min-1, 呼吸38次·min-1,血压12.77/9.84 kPa(96/ 74 mmHg),神志不清,烦躁,格拉斯哥昏迷评分(Glasgow coma scale,GCS)13分(睁眼反应 4分+肢体运动6分+语言反应3分)。全身多处散在瘀点瘀斑,压之不褪色,口唇及甲床紫绀。四肢厥冷,毛细血管充盈时间(capillary refill time,CRT)>3 s,肌张力 正常,肌力检查不配合。

正常,肌力检查不配合。

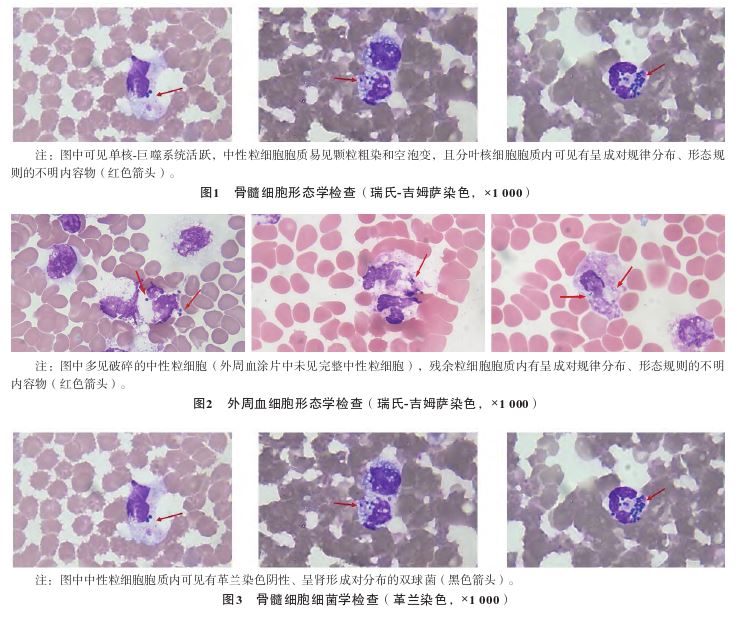

2 外周血骨髓细胞形态学镜检和病原体确认

血液学实验室于12月30日10:00进行外周血和骨髓涂片 的细胞形态学检查,涂片干燥经瑞氏吉姆萨染色,光学显微镜下阅片见骨髓增生活跃,粒、红、巨三系增生减低,中性粒细胞胞质易见颗粒粗染和空泡变,尤其是部分中性分叶核细胞胞质内可见有呈成对规律分布、形态规则的不明内容物(图1)。单核-巨噬细胞系统细胞活跃。经过仔细观察比对,外周血和骨髓涂片中均可发现中性粒细胞胞质内的不明内容物(图2)。基于患儿高热,需考虑该中性粒细胞胞质内容物是否为致病病原体,遂另取骨髓涂片进行革兰染色,进行镜检,镜下示中性粒细胞胞质内可见革兰阴性双球菌(图3),呈肾形,成对、成堆规律分布。结合患儿高热、全身瘀点瘀斑、颅内高压、进行性休克等临床表现,高度怀疑为脑膜炎奈瑟菌菌体,与临床沟通后排除血液系统恶性肿瘤可能,综合单核-巨噬细胞系统活跃、粒细胞胞质粗染颗粒及空泡变形态学特征,考虑细菌血源性感染,具体需等待微生物实验室细菌培养和鉴定结果。血培养

的细胞形态学检查,涂片干燥经瑞氏吉姆萨染色,光学显微镜下阅片见骨髓增生活跃,粒、红、巨三系增生减低,中性粒细胞胞质易见颗粒粗染和空泡变,尤其是部分中性分叶核细胞胞质内可见有呈成对规律分布、形态规则的不明内容物(图1)。单核-巨噬细胞系统细胞活跃。经过仔细观察比对,外周血和骨髓涂片中均可发现中性粒细胞胞质内的不明内容物(图2)。基于患儿高热,需考虑该中性粒细胞胞质内容物是否为致病病原体,遂另取骨髓涂片进行革兰染色,进行镜检,镜下示中性粒细胞胞质内可见革兰阴性双球菌(图3),呈肾形,成对、成堆规律分布。结合患儿高热、全身瘀点瘀斑、颅内高压、进行性休克等临床表现,高度怀疑为脑膜炎奈瑟菌菌体,与临床沟通后排除血液系统恶性肿瘤可能,综合单核-巨噬细胞系统活跃、粒细胞胞质粗染颗粒及空泡变形态学特征,考虑细菌血源性感染,具体需等待微生物实验室细菌培养和鉴定结果。血培养 于12月31日13:08报阳,细菌培养、涂片革兰染色和质谱鉴定为脑膜炎奈瑟菌,细菌内毒素>500 pg·mL-1↑,各项实验结果均可证实脑膜炎奈瑟菌。

于12月31日13:08报阳,细菌培养、涂片革兰染色和质谱鉴定为脑膜炎奈瑟菌,细菌内毒素>500 pg·mL-1↑,各项实验结果均可证实脑膜炎奈瑟菌。

3 实验室检测结果

3.1 血常规

网织红细胞1.99%↑,C反应蛋白25 mg·L-1↑,白细胞计数7.96×109L-1,红细胞计数4.57×1012L-1, 血红蛋白 127 g·L-1,血小板计数13×109L-1↓。

127 g·L-1,血小板计数13×109L-1↓。

3.2 生化检验

钠144.80 mmol·L-1,钾6.20 mmol·L-1↑,氯 102.30 mmol·L-1,钙1.57 mmol·L-1↓,磷4.42 mmol·L-1↑,镁1.27 mmol·L-1↑,丙氨酸 氨基转移酶487.0 U·L-1↑,天川冬氨酸氨基转移酶650.5 U·L-1↑,碱性磷酸酶189.0 U·L-1↑,淀粉酶

氨基转移酶487.0 U·L-1↑,天川冬氨酸氨基转移酶650.5 U·L-1↑,碱性磷酸酶189.0 U·L-1↑,淀粉酶 392.0 U·L-1↑,总蛋白29.1 g·L-1↓, 白蛋白16.8 g·L-1↓,白蛋白/球蛋白比值1.37↓,尿酸425.16 μmol·L-1↑,肌酐111.90 μmol·L-1↑,血氨

392.0 U·L-1↑,总蛋白29.1 g·L-1↓, 白蛋白16.8 g·L-1↓,白蛋白/球蛋白比值1.37↓,尿酸425.16 μmol·L-1↑,肌酐111.90 μmol·L-1↑,血氨 378.00 μmol·L-1↑,乳酸>12.00 mmol·L-1↑,心肌肌钙蛋白

378.00 μmol·L-1↑,乳酸>12.00 mmol·L-1↑,心肌肌钙蛋白 Ⅰ9.103 ng·mL-1↑,肌酸激酶1 116.0 U·L-1↑, 肌酸激酶同工酶(质量)48.80 ng·mL-1↑,降钙素

Ⅰ9.103 ng·mL-1↑,肌酸激酶1 116.0 U·L-1↑, 肌酸激酶同工酶(质量)48.80 ng·mL-1↑,降钙素 原46.04 ng·mL-1↑,氨基末端B型钠尿肽原 11 676 pg·mL-1↑,余未见异常。

原46.04 ng·mL-1↑,氨基末端B型钠尿肽原 11 676 pg·mL-1↑,余未见异常。

3.3 动脉血气分析

钠145.00 mmol·L-1,钾4.80 mmol·L-1↑,糖5.90 mmol·L-1↑,钙0.95 mmol·L-1↓,氯 102.00 mmol·L-1,血氧饱和度13.70%↓,总血红蛋白14.10 g·L-1,pH值6.76↓,二氧化碳分压107.00 mmHg↑,氧分压19.80 mmHg↓,二氧化碳总量36.70 mmol·L-1↑,标准碳酸氢盐6.60 mmol·L-1↓,血细胞比容43.30%↑,全血碱剩余 -25.5 mmol·L-1,细胞外液碱剩余 -18.8 mmol·L-1。

-25.5 mmol·L-1,细胞外液碱剩余 -18.8 mmol·L-1。

3.4 炎症因子

白细胞介素(interlukin,IL)-8>7 500 pg·mL-1↑,IL-1R>1 000 pg·mL-1↑,IL-6>1 000 pg·mL-1↑, IL-10>1 000 pg·mL-1↑,肿瘤坏死因子-α> 1 000 pg·mL-1,IL-2受体6 228 U·mL-1↑,血清铁蛋白 6 640 μg·L-1↑。3.5 其他项目D-二聚体 、血浆纤维蛋白原、纤维蛋白(原)降解产物等指标均测不出,凝血因子活性均减低。其他呼吸道、肠道病原体和结核

、血浆纤维蛋白原、纤维蛋白(原)降解产物等指标均测不出,凝血因子活性均减低。其他呼吸道、肠道病原体和结核 核酸或抗体检测均为阴性。

核酸或抗体检测均为阴性。

4 诊疗经过和疾病转归

患儿入院时神志不清,烦躁不安,全身多处散在瘀点瘀斑,严重缺氧,口唇及甲床紫绀。四肢厥冷,CRT>3 s。由于开放静脉通道失败,遂行骨髓穿刺术开放骨髓腔通道以支持液体复苏,予鼻导管、高流量、气管插管呼吸机辅助通气,予万古霉素 联合美罗培南

联合美罗培南 抗感染。后经多次药物抢救和胸部按压,患儿心率仍进行性下降,血压和血氧饱和度仍测不出,无法恢复自主心率及呼吸。患儿于入院6 h后宣告临床死亡。其主要死亡诊断为:1)流行性脑脊髓膜炎暴发型;2)脓毒症休克;3)多脏器功能衰竭(呼吸衰竭

抗感染。后经多次药物抢救和胸部按压,患儿心率仍进行性下降,血压和血氧饱和度仍测不出,无法恢复自主心率及呼吸。患儿于入院6 h后宣告临床死亡。其主要死亡诊断为:1)流行性脑脊髓膜炎暴发型;2)脓毒症休克;3)多脏器功能衰竭(呼吸衰竭 、循环衰竭、肝功能衰竭、急性肾功能不全、凝血功能障碍)。

、循环衰竭、肝功能衰竭、急性肾功能不全、凝血功能障碍)。

5 讨论

本例患儿2岁,于2周前感染新型冠状病毒,免疫功能下降,可能为其感染诱因。脑膜炎奈瑟菌感染后,因持续性侵袭性的菌血症未得以有效控制,出现脓毒症休克,进而导致以循环衰竭和弥散性血管内凝血 为主的休克症状,同时破坏血脑屏障甚至侵犯骨髓,出现典型的神经系统症状,如呕吐、烦躁不安,查体GCS评分13分。患儿因静脉输液通道开放失败,为快速进行液体复苏,根据国内外儿童脓毒症休克诊治共识[2-3] ,临床果断选择开放骨髓腔补液通道以补充血容量,同时完善各项检查以评估病情和明确诊断,尤其是外周血和骨髓细胞学检查、血培养和鉴定。血培养报阳后经质谱鉴定为脑膜炎奈瑟菌,结合该菌为革兰阴性双球菌,兼性胞内菌,可在中性粒细胞内存活的特性,证实外周血和骨髓涂片所见的不明内容物为脑膜炎奈瑟菌菌体,感染证据确凿,明确诊断为脑膜炎奈瑟菌感染所致流行性脑脊髓膜炎暴发型。此类疾病发病迅速,病情变化急骤,病死率为17%~40%[4-7] 。本例患儿虽经积极抗休克治疗、心肺复苏,仍难以纠正,最终死亡。据西班牙的一项前瞻性观察性多中心研究结果显示,以发热和瘀点性皮疹为主要表现就诊于儿科急诊的患儿中,也仅有1.1%的感染性病原体是脑膜炎奈瑟菌[8] 。鉴于近年来脑膜炎奈瑟菌感染少见,临床认识不足。因此,本例患儿在整个诊疗过程中,有2个方面值得讨论。

为主的休克症状,同时破坏血脑屏障甚至侵犯骨髓,出现典型的神经系统症状,如呕吐、烦躁不安,查体GCS评分13分。患儿因静脉输液通道开放失败,为快速进行液体复苏,根据国内外儿童脓毒症休克诊治共识[2-3] ,临床果断选择开放骨髓腔补液通道以补充血容量,同时完善各项检查以评估病情和明确诊断,尤其是外周血和骨髓细胞学检查、血培养和鉴定。血培养报阳后经质谱鉴定为脑膜炎奈瑟菌,结合该菌为革兰阴性双球菌,兼性胞内菌,可在中性粒细胞内存活的特性,证实外周血和骨髓涂片所见的不明内容物为脑膜炎奈瑟菌菌体,感染证据确凿,明确诊断为脑膜炎奈瑟菌感染所致流行性脑脊髓膜炎暴发型。此类疾病发病迅速,病情变化急骤,病死率为17%~40%[4-7] 。本例患儿虽经积极抗休克治疗、心肺复苏,仍难以纠正,最终死亡。据西班牙的一项前瞻性观察性多中心研究结果显示,以发热和瘀点性皮疹为主要表现就诊于儿科急诊的患儿中,也仅有1.1%的感染性病原体是脑膜炎奈瑟菌[8] 。鉴于近年来脑膜炎奈瑟菌感染少见,临床认识不足。因此,本例患儿在整个诊疗过程中,有2个方面值得讨论。

第一,脑膜炎奈瑟菌属于兼性胞内菌,为革兰阴性双球菌,呈肾形或豆形,多呈凹面相对成双排列,这与外周血和骨髓细胞形态学观察特征保持一致,因此不可忽视基础的形态学检查的重要性[9] 。因脑膜炎奈瑟菌培养存在阳性率低、耗时等不足,故建议临床在高度怀疑脑膜炎奈瑟菌感染时,可采取“两手抓”策略,即传统形态学与新技术分子生物学方法,相结合,既要注意样本采集和送检,确保分析前的标本质量,送检脑脊液、关节液等无菌样本或出血瘀点瘀斑处渗出物制成印片送至微生物实验室,离心涂片干燥后革兰或美蓝染色后镜检,如在中性粒细胞内或胞外可见有革兰阴性双球菌,可初步诊断,并等待血培养和质谱鉴定结果[10] ;可以采用新型分子生物学检测方法,如基于聚合酶链反应的方法(FilmArray脑膜炎/脑炎 检测组合[11] 、 QIAstat-Dx脑膜炎/脑炎检测组合[12] )快速检测脑膜炎奈瑟菌(在1 h内获得结果);还可采用宏基因组二代测序(metagenomic next generation sequencing,mNGS)[ 13] 识别难以培养的或不典型血清型脑膜炎奈瑟菌。基础的细胞形态学和新型的分子生物学检测技术可更早、更全面、更准确地获取脑膜炎奈瑟菌感染证据,给临床诊断和治疗争取时间。

检测组合[11] 、 QIAstat-Dx脑膜炎/脑炎检测组合[12] )快速检测脑膜炎奈瑟菌(在1 h内获得结果);还可采用宏基因组二代测序(metagenomic next generation sequencing,mNGS)[ 13] 识别难以培养的或不典型血清型脑膜炎奈瑟菌。基础的细胞形态学和新型的分子生物学检测技术可更早、更全面、更准确地获取脑膜炎奈瑟菌感染证据,给临床诊断和治疗争取时间。

第二,骨髓形态学不仅在诊断和监测血液恶性肿瘤、评估实体肿瘤骨髓侵犯中占有一席之地,在感染性疾病、罕见病、遗传性疾病等疾病中更具有一定的提示性诊断价值。杨丹等[11] 回顾了1例的以骨髓细胞学涂片检查确诊马尔尼菲蓝状菌的病例,提出对临床样本进行快速涂片镜检,可对病原学培养法进行简便、快速的补充。有研究以外周血和骨髓细胞形态学特征性表现——粒细胞胞质内可见灰蓝色、紫红色圆形或椭圆形巨大包涵体,并完善基因检测后诊断出罕见病Chediak-Higashi综合征[14] 。事实证明,基础的形态学证据也能在关键时刻给临床提供首要的甚至是唯一的提示性诊治信息。以“发热”为主诉的临床诊断与鉴别诊断主要关注感染性疾病、肿瘤和自身免疫性疾病这三类疾病,可在从外周血和骨髓细胞形态学角度,从以下几方面分析“发热”:1)是否存在异常细胞、原幼细胞和分类不明细胞,这是诊断血液肿瘤的诊断性证据;2)观察粒细胞系统各阶段的比例和形态,若粒系早期阶段粒细胞比例增高但形态正常,或出现粒细胞胞质内颗粒增多、空泡变可提示机体存在炎症反应,可为原发病或继发感染因素引起;3)观察淋巴系统、单核-巨噬细胞系统的增生程度和形态,因为淋巴细胞和单核-吞噬细胞是抵抗外来病原体的第二道防线;4)观察浆细胞 比例和形态,结合其免疫表型,可鉴别是单克隆性浆细胞性疾病还是肾脏系统疾病、自身免疫性疾病或感染性疾病等;5)观察各类细胞胞核、胞质是否存在异常颗粒、异常包涵体,可获取提示性的病原体诊断证据。临床和实验室均应高度重视形态学检测,紧密配合、积极沟通,及时发现十分“隐蔽”的诊断线索,但应注意取材送检和形态学识别诊断能力是关键。

比例和形态,结合其免疫表型,可鉴别是单克隆性浆细胞性疾病还是肾脏系统疾病、自身免疫性疾病或感染性疾病等;5)观察各类细胞胞核、胞质是否存在异常颗粒、异常包涵体,可获取提示性的病原体诊断证据。临床和实验室均应高度重视形态学检测,紧密配合、积极沟通,及时发现十分“隐蔽”的诊断线索,但应注意取材送检和形态学识别诊断能力是关键。

综上所述,本例脑膜炎奈瑟菌感染致流行性脑脊髓膜炎暴发型的脓毒症休克患儿,病情进展迅速,实验室通过细胞形态学检查异常敏锐地捕捉临床诊断证据,缩短了诊疗路径,为临床诊疗提供了最有效的病原体诊断证据。

参考文献略。

来源:高莉梅,陈丽娜,马娟,等. 流行性脑脊髓膜炎暴发型伴细胞形态学异常的1例报道[J]. 检验医学,2025,40(6):515-518.