残角子宫妊娠误诊为输卵管妊娠2例并相关文献复习

作者:杨 玲,王凤卿,尹克等,青岛市黄岛区中心医院

1 病例简介

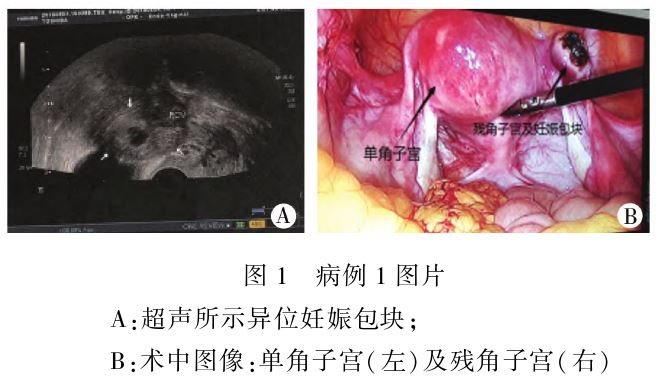

病例1,女,24岁,已婚,G0P0,因“停经54d,下腹痛2+h”于2018年5月4日入院。患者已婚2年,近1+年性生活正常未避孕未孕。查体:腹部平软,无压痛及反跳痛。妇检:阴道未见血迹,宫颈无举痛及摇摆痛,子宫正常大小,无压痛,右侧附件区增厚,未触及包块,无压痛,左侧附件(-)。超声:宫体大小5.5cm×5.4cm×4.2cm,子宫内膜厚1.6cm,回声欠均匀;右卵巢旁见3.9cm×3.1cm不均质回声,内见1.2cm×0.8cm囊性回声,内见卵黄囊样回声(图1A);左卵巢内见2.8cm×2.1cm囊性回声,内见条状分隔,盆腔内见范围约4.8cm×1.8cm液性暗区。提示:右侧附件区不均质回声考虑异位妊娠;盆腔积液;子宫内膜增厚。查血孕酮18.57ng/mL,β⁃HCG19222mIU/mL。2018年5月5日行腹腔镜手术,患者要求行患侧输卵管开窗取胚术。术中见:盆腔积液约100mL,淡黄色,子宫右侧见直径约2.5cm包块,给予包块注射垂体后叶素后,用电极划开包块,划开后见肌层组织,不似输卵管组织。诊断为残角子宫妊娠。探查盆腔:子宫左偏、略大,大小约6cm×5cm×5cm;左侧宫角正常,连接左侧输卵管,右侧宫角缺如,子宫右侧的包块系肌性组织,形如子宫,右侧角由上而下依次连接子宫圆韧带、右侧输卵管及右侧卵巢固有韧带;双侧输卵管外观未见异常(图1B)。术者向患者家属交代病情,行残角子宫切除术+右侧输卵管切除术。手术顺利,患者术后恢复好。病理结果:残角子宫内见绒毛组织,右侧输卵管呈慢性炎症并浆液性囊肿。术后第一天及第二天分别复查血β⁃HCG:5737mIU/mL、2937mIU/mL,于术后4d出院。

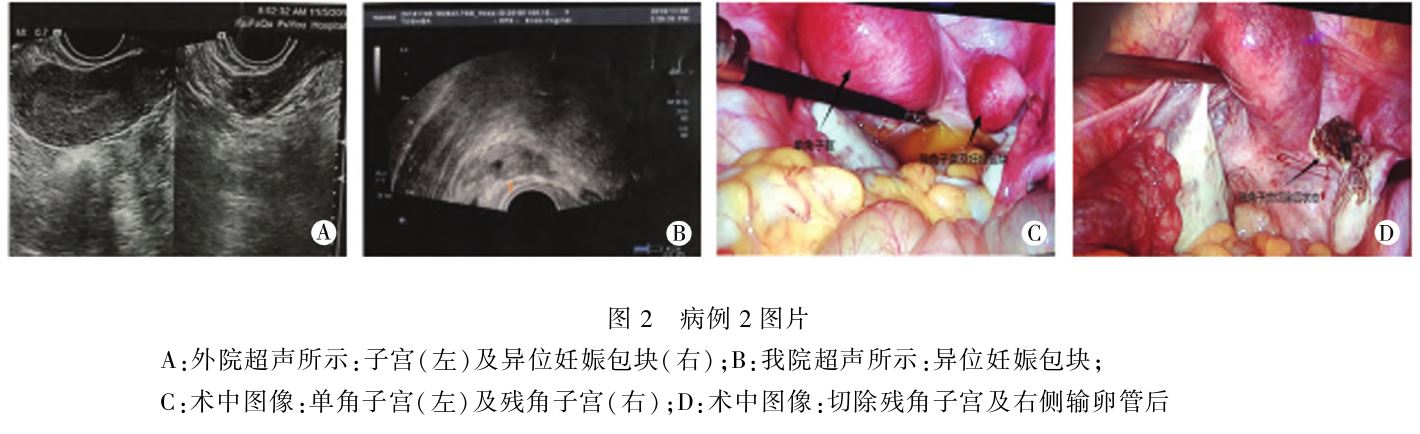

病例2,女,33岁,未婚,G2P0A2。患者因“停经40d,外院发现异位妊娠1d”于2018年11月5日入院。患者LMP:2018年9月26日,停经40d于外院行超声检查提示宫腔内未见妊娠囊,右侧卵巢后方见囊实性团块1.1cm×1.0cm,内见大小约0.5cm×0.4cm囊性回声(图2A)。孕酮44.16ng/mL,β⁃HCG12192mIU/mL,复查超声提示子宫内膜厚1.0cm,回声不均匀,宫腔内见多个略强回声,右侧卵巢旁见1.7cm×1.4cm不均质回声,周边见丰富血流信号(图2B)。于2018年11月6日行诊断性刮宫术,未见绒毛。2018年11月7日复查β⁃HCG17229mIU/mL。2018年11月7日行腹腔镜手术,患者要求行患侧输卵管开窗取胚术,术中见子宫右侧方有一直径2.5cm包块,垂体后叶素注射于包块局部,用单极钩划开包块,见绒毛组织,取出绒毛组织后,见包块肌层较厚,包块无明显缩小。术中请上级医师上台,探查盆腔诊断左侧单角子宫、右侧残角子宫妊娠(图2C)。向患者家属交代病情,行右侧残角子宫切除术+右侧输卵管切除术。见图2D。术后病理结果:右侧残角子宫,镜下见平滑肌组织及少量子宫内膜样腺体成份,呈底蜕膜反应,另见绒毛成份;右侧输卵管浆液性囊肿。术后第3天复查β⁃HCG2776mIU/mL,术后4d出院。术后19d血β⁃HCG降至正常。

2 讨 论

2.1 病因及发病率 残角子宫为子宫先天发育畸形,系胚胎期副中肾管会合过程中出现异常而导致一侧副中肾管发育不全的结局[1]。表现为一侧发育成为功能较正常的单角子宫,另一侧发育缺陷成为无峡部无宫颈的残角子宫[2],有正常输卵管和卵巢,常伴同侧泌尿系统器官发育畸形。残角子宫妊是异位妊娠的一种,发病率仅为1/140000~1/76000[3]。

2.2 临床表现及诊断方法 残角子宫妊娠与一般异位妊娠的症状无特殊性,多数表现为轻度腹痛、阴道少量出血,或仅通过尿HCG阳性或血HCG升高发现。除非破裂出现剧烈腹痛。有些患者停经时间较长,超过3个月。早孕期残角子宫妊娠患者在双合诊时,可触及一似附件包块的突出物自子宫的宫角处向外延伸,被称为BaartdelaFaille征[4]。因发病罕见,超声医师经验不足,超声检查残角子宫妊娠易被误诊。超声检查对于残角子宫妊娠的诊断敏感性仅约26%,并且随着妊娠进展这一敏感性还进一步下降[5]。2005年,Tsafrir等[6]提出的残角子宫妊娠超声诊断标准:(1)类似不对称的双角子宫模式;(2)妊娠囊周围组织与子宫颈不连续;(3)妊娠囊周围有子宫肌层。因残角子宫妊娠患者的病史、妇科检查、血HCG及超声检查无特异性,故临床上在手术前很难做出正确诊断,多误诊为输卵管妊娠或宫内妊娠。文献报道,仅有8%的病例在临床症状出现前得以诊断,而术前诊断率为22%~29%[7]。MRI可更清楚地显示妊娠囊与周围组织的结构,明确妊娠囊大小、形态、位置、囊内信号特征及周围血供情况。MRI弥补了超声分辨率低、内膜信号显示不清等缺点[8],从而可较准确地诊断残角子宫妊娠,可提高残角子宫妊娠的诊断率。但目前因MRI预约时间长以及价格的原因,且术前诊断考虑不到残角子宫妊娠,所以应用上受到一定的限制。

2.3 治疗方法 残角子宫妊娠一经确诊,多数学者提倡行手术治疗,对于孕早期患者,腹腔镜下切除残角子宫及同侧输卵管是有效的治疗方案,以免再次发生输卵管妊娠,并且创伤较小。但对于孕晚期或残角子宫妊娠破裂发生大出血的患者急诊手术时,临床医师此时更倾向于开腹手术,可能与操作时间短、止血速度快有关[9]。我院诊治的2例残角子宫妊娠患者,腹腔镜探查术中均行残角子宫+同侧输卵管切除术,术后预后均良好。药物治疗也是一个可选择的治疗方案。文献报道,使用化学药物(常用药MTX)治疗孕早期生命体征平稳的残角子宫妊娠,剂量与输卵管妊娠类似[10-11]。笔者认为,药物治疗残角子宫妊娠亦应符合常见异位妊娠化学药物治疗的适应证,如患者病情平稳,无残角子宫破裂出血、血HCG值较低。本院诊治的两次残角子宫妊娠因血HCG值均较高,不适合化学药物治疗。

2.4 术后患者的妊娠结局 残角子宫切除术后,单角子宫的再次妊娠是我们医生关注的问题之一。目前少有关于残角子宫切除后单角子宫妊娠的大规模研究报道,但有统计提示,单角子宫本身的妊娠率约为43.7%,所以残角子宫切除术后的单角子宫妊娠结局可能更不理想[10]。Raga等[12]报道,单角子宫患者不孕症的发生率约为23.7%;其可能与单角子宫肌层发育不良、内膜血管紊乱、子宫体积缩小导致宫腔压力不均、子宫收缩力异常、输卵管上举畸形等有关[13]。亦有文献报道,单角子宫与不良妊娠结局的风险相关,与正常子宫的妊娠相比,活产率更低,流产、早产和剖宫产率更高[14]。我院诊治的2例残角子宫妊娠患者中1例在术后3个月再次宫内妊娠。患者于2019年2月8日查血HCG:6657mIU/mL,孕酮:25.57ng/mL。2019年2月17日查血HCG:35923mIU/mL,孕酮:30.66ng/mL。超声提示:宫内早孕。之后患者有无生育因失访结果未知。结合患者既往有两次早期妊娠流产史,表明该患者的受孕能力正常,但是妊娠结局因患者失访未能进一步追踪。

2.5 诊治体会 (1)术前超声认识不足,残角子宫妊娠超声表现通常示宫旁包块,胚胎位于正常子宫外,孕囊周围可见肌层回声,与正常子宫的宫腔及宫颈未见相连。此2例患者术后超声图像附件区均见低回声包块,内见囊样回声,囊周围可见肌层回声,与常见的输卵管妊娠图像有一定的区别。所以术前超声医师和手术医师均要提高残角子宫妊娠的认识及判断力,从而提高术前诊断率,减少误诊。(2)残角子宫妊娠发生率低,年轻无经验的术者不能识别残角子宫及单角子宫。建议年轻医师在手术过程中如遇到不能明确的问题及早请示上级医师。

参考文献略。

来源:杨玲,王凤卿,尹克春.残角子宫妊娠误诊为输卵管妊娠2例并相关文献复习[J].现代妇产科进展,2025,34(07):557-558.