斜外侧腰椎椎间融合术后急性肺栓塞1例

作者:深圳平乐骨伤科医院 邱鹏

临床资料

患者,女,54岁,因“腰痛 伴双下肢麻痛10余年,加重2年”于2023年6月25日入院。患者10余年前无明显诱因出现腰部疼痛,活动受限,伴双下肢麻痛,以左侧大腿后外侧、小腿后外侧、足背麻痛为主,行走后加重,卧床休息后缓解,未行特殊治疗,腰腿痛间断发作。2年前无明显诱因腰腿痛加重,间歇性跛行50m,就诊于当地医院予针灸、推拿等保守治疗后腰腿痛未见明显好转,为求进一步手术治疗,遂来我院就诊。既往有高血压

伴双下肢麻痛10余年,加重2年”于2023年6月25日入院。患者10余年前无明显诱因出现腰部疼痛,活动受限,伴双下肢麻痛,以左侧大腿后外侧、小腿后外侧、足背麻痛为主,行走后加重,卧床休息后缓解,未行特殊治疗,腰腿痛间断发作。2年前无明显诱因腰腿痛加重,间歇性跛行50m,就诊于当地医院予针灸、推拿等保守治疗后腰腿痛未见明显好转,为求进一步手术治疗,遂来我院就诊。既往有高血压 、糖尿病

、糖尿病 病史。查体:L3,4、L4,5棘突间隙压痛,腰后伸试验阳性,双下肢直腿抬高试验

病史。查体:L3,4、L4,5棘突间隙压痛,腰后伸试验阳性,双下肢直腿抬高试验 、双侧“4”字试验阴性,双侧大腿后外侧、小腿后外侧、足背麻痛及皮肤感觉减退,左侧为主;双下肢肌力、肌张力

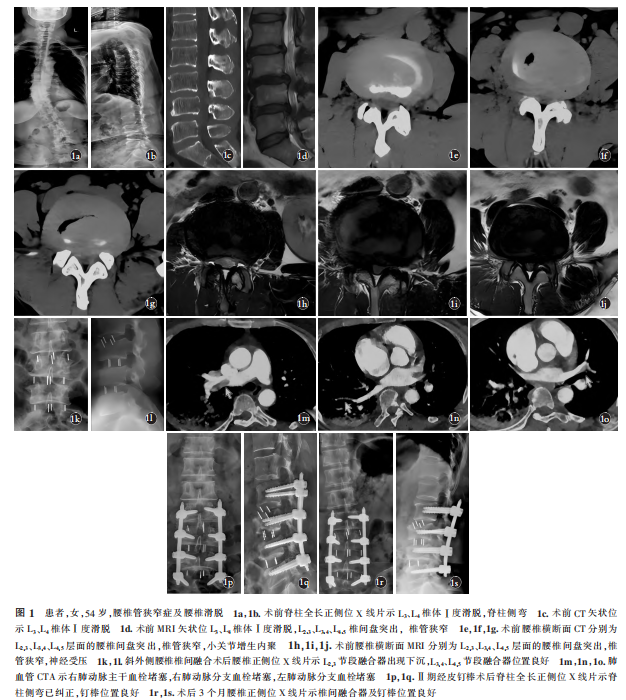

、双侧“4”字试验阴性,双侧大腿后外侧、小腿后外侧、足背麻痛及皮肤感觉减退,左侧为主;双下肢肌力、肌张力 未见明显异常,双侧Babinski征阴性,双下肢末梢血运未见明显异常。术前脊柱全长正侧位X线片(图1a-1b)示脊柱侧弯

未见明显异常,双侧Babinski征阴性,双下肢末梢血运未见明显异常。术前脊柱全长正侧位X线片(图1a-1b)示脊柱侧弯 ,脊柱退行性变,L3、L4椎体向前Ⅰ度滑脱,脊柱各生理曲度变直。术前腰椎CT及MRI(图1c-1j)示L3、L4椎体向前Ⅰ度滑脱,L2,3、L3,4、L4,5椎间盘突出,相应层面椎管狭窄

,脊柱退行性变,L3、L4椎体向前Ⅰ度滑脱,脊柱各生理曲度变直。术前腰椎CT及MRI(图1c-1j)示L3、L4椎体向前Ⅰ度滑脱,L2,3、L3,4、L4,5椎间盘突出,相应层面椎管狭窄 ,小关节增生内聚,神经受压。临床诊断:腰椎管狭窄症;腰椎滑脱;腰椎间盘突出

,小关节增生内聚,神经受压。临床诊断:腰椎管狭窄症;腰椎滑脱;腰椎间盘突出 ;脊柱侧弯;高血压2级;2型糖尿病。

;脊柱侧弯;高血压2级;2型糖尿病。

完善相关术前检查,双下肢动静脉彩超未见异常,排除手术禁忌。2023年6月29日全麻下行腰椎斜侧方入路L3、L4椎体滑脱复位、L2,3,L3,4,L4,5椎间盘切除、椎管扩大减压、脊柱侧弯矫形、椎间cage植骨融合术。全麻成功后,患者取右侧卧位,经髂前上棘与脐外1/3处做长8cm的切口,逐层切开分离皮下脂肪,直到腹部肌肉层。使用电凝止血,钝性剥离腹外、腹内斜肌及腹横肌筋膜,暴露黄色的腹后脂肪。到达腹膜后间隙,用手指沿腹内侧向后追踪,用腹部拉钩将腰大肌拨向外方,将下腔静脉拨向内方,用手指及钝性器械扫清腹膜组织,再在直视下将克氏针插入。避开血管,C形臂X线机透视确定责任节段L4,5,安装通道,逐级扩张管道,显露前纵韧带。用尖刀切除部分前纵韧带并摘除突出的椎间盘,处理终板,用生理盐水冲洗,放入试模。选择12mm×50mm的cage融合器,大小及深度适合,安装异体骨纤维,置入cage融合器,打入椎间隙最远端,透视见融合器位置满意,固定牢固。同法行L2,3、L3,4椎间融合术,L2,3、L3,4椎间隙分别为13mm×50mm的cage融合器,行L3、L4椎体滑脱复位,脊柱侧弯部分矫正。手术时间110min,手术过程顺利,术后X线片见图1k-1l。

术后24h内予氨甲环酸注射液 静滴减少出血,术后未使用抗凝药物,术后指导患者行踝泵锻炼及双下肢气压治疗物理预防下肢深静脉血栓(DVT)形成,口服院内制剂红桃消肿合剂以活血化瘀。术后第3天,患者自行下床去卫生间时晕倒,血压测不出,伴意识丧失,呼吸停止,立即行心肺复苏,气管插管,经积极抢救后患者恢复自主心律。紧急送影像科行胸部CTA检查(图1m-1o)示右肺主动脉干及两肺肺动脉分支多发栓塞。双下肢动脉静脉彩超示右侧腘窝静脉,胫后静脉、腓静脉、肌间静脉管腔内异常回声,考虑静脉血栓形成,确诊为急性肺栓塞

静滴减少出血,术后未使用抗凝药物,术后指导患者行踝泵锻炼及双下肢气压治疗物理预防下肢深静脉血栓(DVT)形成,口服院内制剂红桃消肿合剂以活血化瘀。术后第3天,患者自行下床去卫生间时晕倒,血压测不出,伴意识丧失,呼吸停止,立即行心肺复苏,气管插管,经积极抢救后患者恢复自主心律。紧急送影像科行胸部CTA检查(图1m-1o)示右肺主动脉干及两肺肺动脉分支多发栓塞。双下肢动脉静脉彩超示右侧腘窝静脉,胫后静脉、腓静脉、肌间静脉管腔内异常回声,考虑静脉血栓形成,确诊为急性肺栓塞 (PE)。

(PE)。

紧急转入重症医学科,立即予注射用阿替普酶 50mg微量泵泵入溶栓治疗,期间患者出现腹腔肿胀,复查腹部CT

50mg微量泵泵入溶栓治疗,期间患者出现腹腔肿胀,复查腹部CT 示腹腔切口出血,予腹带加压治疗。7月2日,改为肝素钠注射液6.6ml·h-1微量泵泵入治疗;7月10日,改为依诺肝素钠注射液

示腹腔切口出血,予腹带加压治疗。7月2日,改为肝素钠注射液6.6ml·h-1微量泵泵入治疗;7月10日,改为依诺肝素钠注射液 0.6ml,每12h1次,皮下注射抗凝治疗。患者情况较前好转后于7月25日改为利伐沙班片

0.6ml,每12h1次,皮下注射抗凝治疗。患者情况较前好转后于7月25日改为利伐沙班片 20mg;8月5日,复查双下肢动静脉彩超示双下肢血栓消失。8月6日,复查胸部CTA示右肺动脉主干及两肺动脉分支多发肺栓塞,血栓基本消散。经我院重症医学科及肺病科2个月的溶栓及抗凝治疗后血栓消失,症状好转,无明显手术禁忌后于2023年8月8日全麻下行Ⅱ期腰椎后路L2-L5经皮钉棒椎弓根钉棒内固定术(图1p-1q),症状好转后出院。出院后第3个月门诊复查,无胸闷不适症状,腰痛及双下肢麻痛较前好转,复查腰椎正侧位X线片(图1r-1s)示椎间融合器及钉棒位置良好。

20mg;8月5日,复查双下肢动静脉彩超示双下肢血栓消失。8月6日,复查胸部CTA示右肺动脉主干及两肺动脉分支多发肺栓塞,血栓基本消散。经我院重症医学科及肺病科2个月的溶栓及抗凝治疗后血栓消失,症状好转,无明显手术禁忌后于2023年8月8日全麻下行Ⅱ期腰椎后路L2-L5经皮钉棒椎弓根钉棒内固定术(图1p-1q),症状好转后出院。出院后第3个月门诊复查,无胸闷不适症状,腰痛及双下肢麻痛较前好转,复查腰椎正侧位X线片(图1r-1s)示椎间融合器及钉棒位置良好。

讨论

(1)OLIF术后下肢DVT发生的病因与机制。近些年,快速发展的斜外侧腰椎椎间融合术(OLIF)属于前路微创脊柱融合技术。该手术入路是利用腹膜后、腰大肌与腹主动脉间的自然间隙为手术入路,无须穿过腰大肌,减少了神经和肌肉损伤。OLIF作为一种新兴的前路腰椎微创融合技术,因其避免损伤椎旁肌、在恢复矢状面和冠状面平衡等方面的优势获得医生的喜爱。目前,OLIF术式研究关注点在手术应用及其并发症方面。OLIF术后导致的严重PE目前报道较少。脊柱外科手术后DVT发生率为0.3%~31.0%,而下肢DVT发生率达2.1%。即使在使用了物理预防或药物预防的前提下,脊柱外科手术术后PE的发生率仍可达2.2%。下肢DVT形成是导致PE重要原因。下肢DVT形成的3大危险因素包括血流淤滞、静脉血管壁损伤、高凝状态。分析本例导致PE的原因如下:①血流淤滞。术后因腰部疼痛,前3d以卧床休息为主,易导致血流淤滞,主要以踝泵锻炼及双下肢气压治疗预防下肢DVT的形成。②静脉血管壁损伤可能。OLIF手术通道经腹膜后、腰大肌与腹腔大血管之间的自然间隙进入椎间盘,虽然避免了腰大肌和腰丛神经的损伤,具有创伤小、恢复快等优点,但OLIF经腹部手术入路对腹部肥胖患者显露存在一定的困难,术中需用腹部拉钩将腰大肌拨向外方,将下腔静脉拨向内方,因患者腹部肥胖,入路深,术中显露遇到困难,术中多次运用腹部拉钩调整显露的位置,在多次调整腹部拉钩的过程中,拉钩前端存在对下腔静脉造成间接损伤可能,可能导致静脉血管壁间接损伤,导致术后静脉血栓栓塞(VTE)的形成。有研究发现OLIF手术腹部血管损伤并发症发生率较高。有学者呼吁重视腹部外科手术后下肢DVT形成和PE的防治,术中拉钩使用不当存在损伤血管可能,OLIF手术入路属于术后下肢DVT形成的独立危险因素。应提高对脊柱手术术后下肢DVT形成发生特点的认识,提高对其发生的预见性,运用腹部拉钩时动作要轻柔,减少对腹部血管的损伤。

(2)OLIF术后PE的临床表现与诊断。PE是体循环的各种栓子脱落阻塞肺动脉及其分支引起肺循环障碍的一组疾病或临床综合征的总称。临床表现为胸痛 、呼吸困难

、呼吸困难 、心悸

、心悸 ,甚至心脏骤停

,甚至心脏骤停 。心脏骤停是PE中最严重的情况,死亡率高,预后差。本例患者术后第3天下地上厕所活动后出现胸闷、气促、呼吸困难,晕倒,后出现心脏骤停,基本符合PE的表现。本例患者因大量血栓栓子阻塞了右肺主动脉干及两肺肺动脉分支,属于猝死

。心脏骤停是PE中最严重的情况,死亡率高,预后差。本例患者术后第3天下地上厕所活动后出现胸闷、气促、呼吸困难,晕倒,后出现心脏骤停,基本符合PE的表现。本例患者因大量血栓栓子阻塞了右肺主动脉干及两肺肺动脉分支,属于猝死 型急性PE,发现及时,予积极抢救,使用注射用阿替普酶溶栓,最终经溶栓抗凝治疗2个月后好转出院。腰椎术后PE,大多继发于下肢DVT形成,属于一种致命性的并发症。有学者研究发现基于Caprini血栓风险评估模型的干预策略有助于降低全髋关节置换术

型急性PE,发现及时,予积极抢救,使用注射用阿替普酶溶栓,最终经溶栓抗凝治疗2个月后好转出院。腰椎术后PE,大多继发于下肢DVT形成,属于一种致命性的并发症。有学者研究发现基于Caprini血栓风险评估模型的干预策略有助于降低全髋关节置换术 患者下肢DVT的发生率。本例患者术前Caprini血栓评分为1分,属于低危人群,术后患者Caprini血栓评分为3分,属于中危人群,术后指导踝泵锻炼及双下肢气压治疗物理预防下肢DVT形成,口服本院院内制剂红桃消肿合剂活血化瘀,但术后仍出现严重PE。OLIF术后高度怀疑或诊断PE时,应进行下肢多普勒超声检查以诊断DVT,并进行胸部CTA以评估PE。D-二聚体对急性PE的诊断敏感度在92%~100%,具有较高的阴性预测价值。有学者研究发现D-二聚体与心电图

患者下肢DVT的发生率。本例患者术前Caprini血栓评分为1分,属于低危人群,术后患者Caprini血栓评分为3分,属于中危人群,术后指导踝泵锻炼及双下肢气压治疗物理预防下肢DVT形成,口服本院院内制剂红桃消肿合剂活血化瘀,但术后仍出现严重PE。OLIF术后高度怀疑或诊断PE时,应进行下肢多普勒超声检查以诊断DVT,并进行胸部CTA以评估PE。D-二聚体对急性PE的诊断敏感度在92%~100%,具有较高的阴性预测价值。有学者研究发现D-二聚体与心电图 联合检测可为急性PE提供快速、有效的诊断依据。

联合检测可为急性PE提供快速、有效的诊断依据。

(3)OLIF术后PE的防治。PE防重于治,即使上肢手术也可能出现术后严重PE,应提高术后PE防治意识。本例提示应加强对OLIF术后下肢DVT的预防,血栓防重于治。术前鼓励患者多饮水,适量补液,有利于改善血液高凝状态。清淡饮食,忌食辛辣、油腻,避免高胆固醇饮食,保持大便通畅,避免用力排便、腹压增高,影响下肢静脉回流,术中和术后卧床时可使用电针刺激腓肠肌促进肢体循环。术前合并骨质疏松症、低蛋白血症、低密度脂蛋白>4.645mmol·L-1、血浆D-二聚体>558.00ng·ml-1、纤维蛋白(原)降解产物>13.81μg·ml-1及年龄是发生下肢DVT的危险因素,且年龄越大,发生下肢DVT的风险越高。退行性脊柱疾病患者术前VTE的发生率在手术前急剧增加,与术后VTE的发生率相似。有研究发现术前1d晚上皮下注射低分子量肝素 可预防前路腰椎椎间融合术(ALIF)术后VTE发生。OLIF术后可给予基础预防(如踝泵锻炼)及物理预防(双下肢气压治疗),针对高危人群必要时给予药物预防(如低分子肝素),但药物抗凝是脊柱手术后硬膜外血肿的独立风险因子,需权衡术后硬膜外血肿和术后血栓的风险,慎重使用。也有研究显示脊柱手术后化学药物预防性抗凝治疗不会增加硬膜外血肿险。择期脊柱外科手术,化学药物的VTE预防的益处仍然是一个有争议的话题,尚未确定实施预防的具体指导方针。OLIF术后需及时复查双下肢动静脉彩超、D-二聚体、心电图,必要时行肺血管造影

可预防前路腰椎椎间融合术(ALIF)术后VTE发生。OLIF术后可给予基础预防(如踝泵锻炼)及物理预防(双下肢气压治疗),针对高危人群必要时给予药物预防(如低分子肝素),但药物抗凝是脊柱手术后硬膜外血肿的独立风险因子,需权衡术后硬膜外血肿和术后血栓的风险,慎重使用。也有研究显示脊柱手术后化学药物预防性抗凝治疗不会增加硬膜外血肿险。择期脊柱外科手术,化学药物的VTE预防的益处仍然是一个有争议的话题,尚未确定实施预防的具体指导方针。OLIF术后需及时复查双下肢动静脉彩超、D-二聚体、心电图,必要时行肺血管造影 以排除PE,因OLIF术中运用腹部拉钩显露时存在直接或间接损伤腹部血管的可能,属于术后DVT形成的独立危险因素。

以排除PE,因OLIF术中运用腹部拉钩显露时存在直接或间接损伤腹部血管的可能,属于术后DVT形成的独立危险因素。

来源:中国骨伤2025年6月第38卷第6期