髋关节结核性滑膜炎伴米粒体形成一例

作者:成都市公共卫生临床医疗中心骨科 李海

米粒体滑膜炎较为少见,是关节内滑膜或周围肌腱、韧带慢性炎症形成的特殊病理改变。临床上患者常因关节疼痛、肿胀、功能障碍及包块形成就医。近年来国内外相继报道了米粒体结构在类风湿性关节炎、关节结核、骨关节炎、慢性滑囊炎等疾病中存在,多以个案报道为主。米粒体的形成机制尚不清楚,缺乏分子机制及细胞信号通路相关研究。现报道1例髋关节结核性滑膜炎伴米粒体形成病例,并结合文献回顾对米粒体的临床特点进行简要讨论。

临床资料

一般资料 患者,女,38岁,汉族。左髋部疼痛1年余,加重20天,2024年3月20日因“疑似髋关节结核”入院。既往病史:2014年因先天肠冗长导致功能坏死行结肠切除术,2016年行结肠造瘘术。入院体温36.5℃,脉搏88次/分,呼吸20次/分,血压115/65mmHg,红细胞沉降率(ESR)88mm/h,C-反应蛋白CRP)25.1mg/L。查体见左下肢跛行,左髋部无肿胀及包块形成,髋关节在被动活动时诱发疼痛,特别是内外旋时疼痛明显。

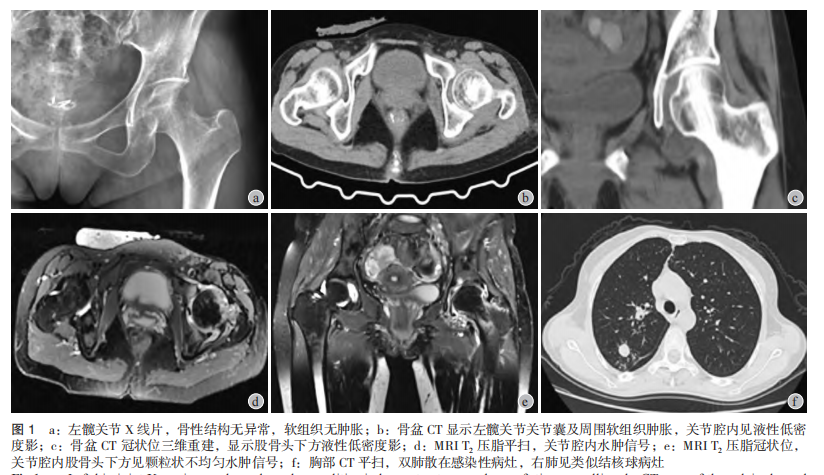

影像学特征 本例患者影像学特征及表现:X线片示无骨质破坏,关节间隙正常,这与滑膜软骨瘤有明显差异,后者在X线片上可出现特征性显影。髋关节CT显示关节囊肿胀,关节腔内液性低密度影存在,提示滑膜病变可能;冠状位重建见股骨头下方局限性病灶聚集。髋关节MRI平扫显示关节腔内前方关节囊及股骨颈周围有斑片状长T2水肿信号,但此水肿信号强度为低到中信号;冠状位可见股骨头下方聚集颗粒状不均匀水肿信号。胸部CT:双肺散在感染,考虑继发性肺结核可能性大(图1)。

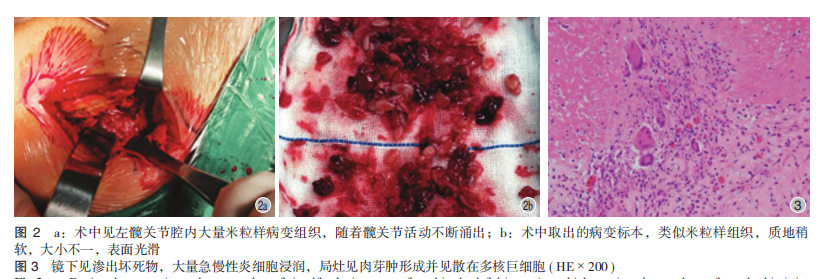

诊疗经过 患者疑似髋关节结核,入院后查胸部CT符合继发性肺结核表现,遂安排纤维支气管镜检查寻找结核分子生物学依据。结果显示肺泡灌洗液结核菌X-PERT快速+耐药基因检测阳性。肺结核确诊,因疾病同质性,考虑髋关节病变为结核可能性非常大。为保证抗结核疗效,减少围术期结核复发概率,根据抗结核治疗原则选用3种杀菌药和1种抑菌药治疗,制订方案为异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇。抗结核治疗2周后患者左髋部仍感疼痛,跛行,要求行手术治疗。复查ESR由88mm/h下降至42mm/h,CRP由25.1mg/L下降至22.3mg/L,评估抗结核治疗有效。考虑患者病灶组织大部分位于股骨颈和股骨头下方,前入路显露困难,容易造成病灶清除不彻底,故选择在全麻下行后外侧入路左髋关节病灶清除、滑膜切除术,术中见左髋关节腔内滑膜水肿,大量质地稍软、大小不一、乳白色、类椭圆形、有一定透明度的游离体,随着髋关节活动溢出,如图2所示(术中情况及标本图片已取得患者知情同意,可用于论文撰写发表)。术中清除游离体及病变滑膜组织后,过氧化氢溶液及生理盐水冲洗关节腔,留置引流管并缝合切口。术中标本部分送往我院检验科及病理科检查。因病变少见,一时无法判断性质,在取得患者家属同意后将剩余标本送至四川大学华西医院病理科检查。术后继续抗结核治疗,辅以护肝、补液等输液治疗,定期换药,观察伤口愈合情况,指导患者左髋关节功能锻炼。术后第3天拔除引流管,术后1周伤口愈合良好出院。

术后结果 手术标本实验室检查:结核分枝杆菌DNA(+),结核菌X-PERT快速+耐药基因检测阳性,利福平突变基因阴性。基因检测提示异烟肼、利福平、乙胺丁醇、链霉素、氟喹诺酮类及二线注射抗结核药物均为野生型。病理结果:镜下大部分为渗出样及坏死物,余为滑膜,其间大量急慢性炎细胞浸润,局灶见肉芽肿形成并见散在多核巨细胞,形态学倾向结核(图3)。四川大学华西医院病理科检查结果:病理诊断:慢性炎,滑膜组织增生,伴坏死及多核巨细胞增生;再发报告:2个组织块中抗酸染色均查见分枝杆菌,六胺银染色均未查见病原体。TB-PCR均检出结核分枝杆菌DNA片段。结合形态学和上述检测结果,证实存在结核感染。

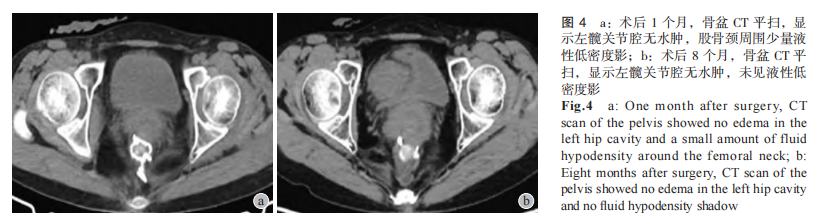

随访 分子生物学及基因检测显示所有结核药敏感,术后未调整抗结核方案。术后1个月患者髋关节疼痛缓解,行走无跛行,切口瘢痕正常。ESR下降至34mm/h,CRP下降至18.1mg/L,骨盆CT平扫显示关节囊无水肿,液性低密度影吸收。术后8个月,左髋关节无疼痛,原手术瘢痕愈合好,髋关节CT显示关节囊及周围组织无肿胀,关节腔内无液性低密度影(图4)。文献资料

文献纳入标准与排除标准 1.纳入标准:(1)米粒体滑膜炎、滑囊炎患者的文献;(2)米粒体影像特征文献;(3)回顾性分析及个案报道文献。2.排除标准:(1)仅报道病例数,未详细介绍临床特征文献;(2)重复报道的病例。

检索策略 检索2019年至2024年PubMed、万方数据库、中国知网公开发表的文献,检索词为“米粒体”和“Ricebody”。

研究内容 文献分析指标包括:(1)一般资料:即统计文献中米粒体病的患者例数;(2)患者发病部位、原发疾病等临床特征。

检索结果 本研究共检索到相关文献41篇、85例,如表1所示,加上本例报道总共86例。国内文献26篇,国外文献15篇。发病部位分别为肩关节46例,腕关节14例,掌指部位10例,膝关节8例,髋关节5例,踝关节3例。原发疾病分别为非特异性48例,类风湿18例,结核18例,非结核分枝杆菌2例。

讨论

关节米粒体属于临床少见病例,病理机制不明确,分子机制和潜在的细胞信号通路未见报道。一方面由于发病率较低,没有大规模的标本和数据支撑,另一方面米粒体属于形态学改变,其原发病因常见于结核、类风湿或非特异性炎症等,症状以局部包块、周围组织压迫为主,没有获得足够的重视。笔者查阅近5年国内外米粒体滑膜炎相关文献报道,并对米粒体滑膜炎的病理机制、发病部位、原发疾病、诊断和鉴别诊断、治疗等方面进行综述。

米粒体与滑膜的慢性炎症有关,但不同原发疾病的米粒体形成机制和成分存在差异。米粒体的来源可能有以下几个方面:炎症和微梗死后脱离的滑膜,独立于滑膜的纤维蛋白片段,滑膜黏液度的改变和慢性滑囊炎。在慢性炎症状态下,嗜酸性核心被纤维蛋白包裹形成米粒体,这些核心可能是坏死脱落的滑膜,也可能是胶原蛋白。但也有不同意见,Popert等发现部分米粒体仅有纤维蛋白,认为米粒体来源于滑液而不是滑膜。Muirhead等报道了在异物引起的慢性腱鞘炎中米粒体主要由成纤维细胞、纤维素、胶原构成,与滑膜来源的米粒体不同。故此推论,不同部位、原发疾病引起的米粒体来源和成分可能各不相同,即使在同一关节腔内形成的米粒体成分也可能出现差异。本例患者左髋关节感染结核,推测其分子机制是滑膜炎症分泌大量炎症细胞因子及趋化因子,巨噬细胞聚集并吞噬坏死滑膜,分泌白介素-1、白介素-6、肿瘤坏死因子等炎症介质进一步加重炎症反应,脱落的滑膜或胶原蛋白被纤维蛋白包裹形成米粒体。随着米粒体增多,关节腔内压力逐渐升高,引起疼痛,术中术者活动髋关节时,米粒体随着关节活动不断涌出,证明关节腔压力非常高,这是引起患者关节疼痛的最主要原因。

米粒体好发于滑膜丰富的关节或关节附近的滑囊以及腱鞘丰富的部位,引起关节肿痛、神经压迫等症状。根据总结的文献,发现肩、腕、掌指、膝关节是米粒体的好发部位。可能的原因包括以下几点:肩关节周围滑囊空间巨大,可容纳大量的米粒体,影像特征显著,因此肩关节米粒体的报道最为常见;腕、掌、手指腱鞘组织丰富,慢性炎症容易形成米粒体,且因组织表浅容易被发现;膝关节滑膜组织丰厚,髌上囊等滑囊松弛,能为米粒体提供大量生长的空间,也是好发部位。髋、肘、踝关节米粒体滑膜炎报道少,根本原因是这3个关节并不是米粒体的好发部位,关节空间小或腱鞘、肌腱组织少,缺乏米粒体形成的空间条件和解剖条件。本例患者发病部位在髋关节,术前MRI上见滑膜水肿,关节腔内集聚病变,但并没有突破关节囊,所以病灶组织的范围和数量并不大,影像学特征不典型,容易出现漏诊。

近年来也在其它疾病中发现米粒体的存在。Reddy等报道了1例罕见的手部屈肌腱鞘慢性非特异性腱鞘炎并伴米粒体形成病例,在10年的时间里,该病仅局限于单一手指,推测慢性炎症可能由鱼咬伤或手掌刺伤引发,导致局部米粒体形成。Jeon等报道了1例非结核分枝杆菌引起腱鞘炎并导致米粒体形成的病例,其诱因是钢丝刺伤。Fujieda等报道了1例系统性红斑狼疮(SLE)患者出现难治性关节炎并伴米粒体形成的病例,最终确诊为非结核分枝杆菌肌腱鞘炎。根据总结的文献可以看出米粒体原发疾病包含了非特异性炎症、结核、类风湿、非结核分枝杆菌等可引起慢性关节炎的疾病,其诱因可见于外伤、感染或慢性劳损。86例患者中,非特异性炎症最多见,其次为类风湿、结核,这与文献报道的结论存在一定差异。本例患者左髋关节受累有一定偶然性,既往因先天肠冗长导致功能坏死行结肠切除术,并在2年后进行结肠造瘘术,造瘘口邻近左髋关节,粪便对周围组织产生长期慢性的炎性刺激,诱导结核菌在左髋关节发病。结核是原发疾病,炎症刺激是诱导因素。

本例患者MRI冠状位T2加权像上显示左股骨头下方聚集颗粒状信号不等的水肿信号,其信号强度为低到中等,符合米粒体在MRI中的表现,说明米粒体这种病变组织富含纤维蛋白,但含水量却较少。这与滑膜软骨瘤及色素沉着绒毛结节性滑膜炎有明显区别,也是米粒体与两者鉴别的主要方法。滑膜软骨瘤富含水分及血液,这是肿瘤病变的特点,在MRIT2加权像上的信号为高信号;色素沉着绒毛结节性滑膜炎由于含有含铁血黄素,在梯度回波序列上存在磁敏感性伪影,而米粒体则没有。

米粒体滑膜炎治疗主要是在治疗原发疾病的基础上进行外科手术清除,手术方式通常选择开放手术或关节镜。与普通滑膜炎相比,米粒体滑膜炎在复发率方面鲜有报道,Yamamoto等统计,在术后随访中,有一部分患者米粒体复发,最长者在术后近3年复发,外科医师应意识到疾病复发的可能性。本例患者治疗最大的挑战在于抗结核药物方案与米粒体的相关性问题,既往文献中并没有提及明确的策略或共识。确诊肺结核后,在征得患者知情同意情况下,笔者选用3种杀菌剂和1种抑菌剂,抗结核治疗2周复查ESR、CRP等炎性指标有下降趋势,评估抗结核治疗有效,并且进行手术治疗。通过手术获取的标本没有检测出耐药依据,依然沿用术前方案。这种“普通”抗结核方案治疗是否足以控制米粒体结核性滑膜炎而不复发需要严密的随访。患者术后8个月左髋关节疼痛消失,无跛行,髋关节CT显示关节囊的周围组织无肿胀,关节腔内无液性低密度影,说明本例患者治疗是有效的。

综上所述,关节米粒体属于特异性或非特异性慢性炎症的产物,好发于肩、腕、掌指、膝关节。原发疾病可能是非特异性炎症、类风湿、结核等。发病机制和成分根据不同的病因存在差异,分子机制和潜在的细胞信号通路研究较少。未来有望通过分子机制和免疫学的深入研究,为其诊断与治疗提供更多依据。

来源:中国骨与关节杂志2025年6月第14卷第6期