血型“大变脸”?一例MDS患者ABO抗原减弱的案例解析

作者:王珊珊,天津市肿瘤医院空港医院检验科

作为人类红细胞表面抗原,ABO血型是一种稳定的遗传标记[1],若控制这些“遗传标记”的基因发生突变,引起ABO抗原减弱,则形成ABO亚型。 然而,在某些特殊情况下,可出现血型表型的改变。如疾病可引起A或B血型抗原减弱,国内外均有相关病例报告[2]。减弱的血型进行移植并前后输血 的过程是值得我们关注的。

的过程是值得我们关注的。

案例经过

患者男,36岁,因”间断发热 16天”于1月15日入院。体温最高可达40.0℃,血常规

16天”于1月15日入院。体温最高可达40.0℃,血常规 示患者白细胞升高、中度贫血

示患者白细胞升高、中度贫血 、血小板减低。门诊以“贫血、血小板减少”收治我院。

、血小板减低。门诊以“贫血、血小板减少”收治我院。

骨髓象:增生极度活跃,可见原始细胞约7%,伴粒系发育异常,红系、巨核系少量发育异常,骨髓象不除外骨髓增生异常综合征(MDS-EB-1型)。

流式:髓系原始细胞比例不高,CD117聚集表达增强,粒系比例增高,SSC偏小,核左移,CD64表达增强,未见CD13、CD16、CD11b分化抗原表达异常;红系少部分细胞CD36、CD71表达减弱;单核细胞及淋巴细胞未见异常表型;B祖细胞罕见。

骨髓活检:骨髓增生极度活跃,髓系核左移伴巨核细胞形态异常,考虑骨髓增生异常综合征(MDS-EB-1型)。PNH检测 阴性,染色体 47,XY,+8。

47,XY,+8。

患者首次入院血型检测,通过试管法、微柱凝集法检测,AB+,发现抗-B3+,表现为B抗原减弱。某些疾病如造血系统恶性疾病(白血病 、 MDS等)或恶性肿瘤(肺癌

、 MDS等)或恶性肿瘤(肺癌 、宫颈癌

、宫颈癌 等)均可能引起ABO抗原的减弱[3]。

等)均可能引起ABO抗原的减弱[3]。

在排除人为因素及技术问题的前提下,将既往史、病历分析、血清学技术、基因分型技术和糖基转移酶活性分析、甚至表观遗传分析等结合,寻找患者ABO抗原减弱的原因[4]。

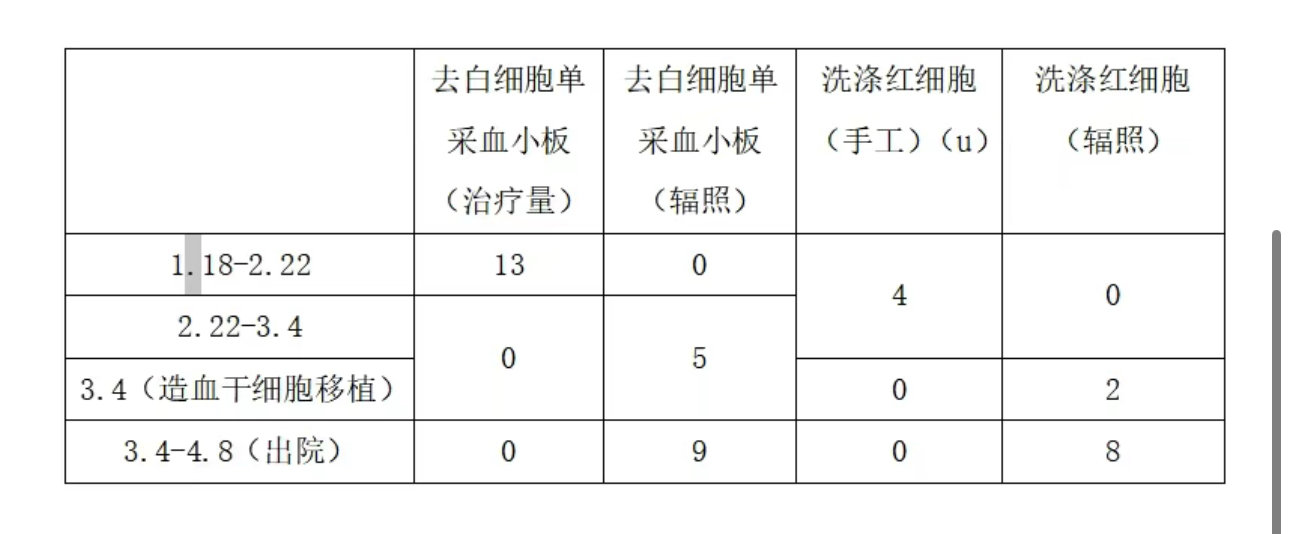

患者入院前未输过血,为确定血型到血站基因鉴定后明确血型为AB型阳性,基因型无改变的抗原减弱怀疑与白血病相关,因此给出了“AB型”的血型报告,并特别备注了疾病因素影响血型抗原表达[4-5]。移植前选择AB型血液成分输注,并密切监测血清学变化。B抗原减弱的疑难输血与个体免疫、抗肿瘤治疗以及输血等有关[6]。

·

患者入院血常规检测,血小板计数为18×109/L,同型AB+输注去白细胞单采血小板2治疗量后为31×109/L,输注有效;血红蛋白 为53g/L,输注悬浮红细胞是否可以?由于血站鉴定血型基因型是B抗原减弱的AB+,正常输注AB+悬浮红细胞2U,血红蛋白升到65g/L,输注有效,患者无输血不良反应。

为53g/L,输注悬浮红细胞是否可以?由于血站鉴定血型基因型是B抗原减弱的AB+,正常输注AB+悬浮红细胞2U,血红蛋白升到65g/L,输注有效,患者无输血不良反应。

3月4日移植后,患者首次使用红细胞血制品为供者血型B型阳性洗涤红细胞(辐照),无凝集无溶血,Hb有效输注,使用去白细胞单采血小板(辐照)为AB型阳性,红细胞抗原转变:患者原有的AB型红细胞会逐渐被清除(红细胞寿命 120天),由供者 B型干细胞生成的红细胞代替,故输注B型洗涤红细胞(辐照),洗涤是为了去除血浆中大部分同种抗-A抗体,适用于非同型造血干细胞移植

120天),由供者 B型干细胞生成的红细胞代替,故输注B型洗涤红细胞(辐照),洗涤是为了去除血浆中大部分同种抗-A抗体,适用于非同型造血干细胞移植 的患者。

的患者。

(次侧不合)血清抗体变化:患者原本无抗-A和抗-B抗体,但移植B型患者的造血干细胞后,因为免疫机制的影响,会产生抗-A抗体。故输注无抗-A和抗-B抗体患者的血小板,即AB型血小板(辐照)。到4月8日为止,患者未有输血不良反应,状况良好出院。

总结

1957年,Van LoghemE首先报道了急性粒细胞白血病(AMI)患者A抗原减弱[7]。

我院患者骨髓增生异常综合征MDS-EB-1型,根据NCCN指南和专家共识,推荐首选异基因造血干细胞移植(HSCT)。文献中[8,9]有关输血选择的意见并不统一,有的输同型血,也有的输“O”型洗涤红细胞。我院患者经基因血型确定后均予同型血输注,无溶血性输血反应。

血型抗原减弱常见于恶性血液病 患者,我们在给血液病患者检查血型时,一定要进行正反定型联合检查,对于正反定型不符的要进一步检查,确定血型。对于怀疑为血型抗原减弱的患者应予基因检测血型,以保证临床输血安全。对于ABO血型不相合HSCT输血血型次侧不合时,移植后应输供者血型辐照红细胞、受者血型辐照血小板,无输血不良反应,并输注有效。

患者,我们在给血液病患者检查血型时,一定要进行正反定型联合检查,对于正反定型不符的要进一步检查,确定血型。对于怀疑为血型抗原减弱的患者应予基因检测血型,以保证临床输血安全。对于ABO血型不相合HSCT输血血型次侧不合时,移植后应输供者血型辐照红细胞、受者血型辐照血小板,无输血不良反应,并输注有效。

随着医学检验技术的不断完善、疾病谱的改变,交叉配血过程中出现的问题越来越多,疑难交叉配血发生率逐年升高[5],对于自身免疫病患者可在ABO同型、Rh血型抗原相容性血液中选择最小不相容的血液输注,对于有妊娠 史或输血史无法排除自身抗体干扰的,尤其是预见往后需要多次反复输血患者,进行 ABO同型、Rh血型抗原相容、MNS(至少M同型)、Kidd同型输血。可大大降低不规则抗体产生率,保证输血安全有效。

史或输血史无法排除自身抗体干扰的,尤其是预见往后需要多次反复输血患者,进行 ABO同型、Rh血型抗原相容、MNS(至少M同型)、Kidd同型输血。可大大降低不规则抗体产生率,保证输血安全有效。

参考文献略。

来源:检验医学网