颈椎后路单开门椎管扩大减压术后白髓综合征1例

作者:吉林大学第一医院脊柱外科 马雁

后路单开门椎管扩大手术作为治疗多节段脊髓型颈椎病的重要方法,对大多数患者而言安全有效。然而,术后也可能出现一些并发症,而白髓综合征则是术后较为严重的并发症。白髓综合征是指颈椎减压手术后出现原因不明的神经功能恶化,在颈椎MRIT2加权像上可见髓内高信号,并且高信号主要集中在脊髓白质。白髓综合征被认为与脊髓缺血再灌注损伤有关,临床罕见。我院1例年轻女性患者接受非经典的C2~T1后路开门手术后出现白髓综合征,结合文献综述探讨其发病机制、危险因素及治疗策略,报道如下。

临床资料

患者女性,36岁,因双手麻木、行走不稳3个月就诊。既往有2型糖尿病病史5个月,口服二甲双胍治疗,血糖控制欠佳(空腹血糖8.34mmol/L)。查体:躯干自腹股沟以下感觉减退;双侧三角肌和肱二头肌肌力4级,腕伸肌3级,腕屈肌3级,指伸肌2级,指屈肌2级,骨间肌2级,双下肢四头肌肌力3级,肌张力增高;膝腱反射和跟腱反射亢进;双侧Hoffmann征和Babinski征阳性。日本骨科协会(JOA)评分为8分(运动功能评分:上肢2分、下肢0分,感觉功能评分:上肢1分、下肢1分、躯体2分,膀胱功能2分)。Nurick脊髓型颈椎病分级为Ⅴ级。

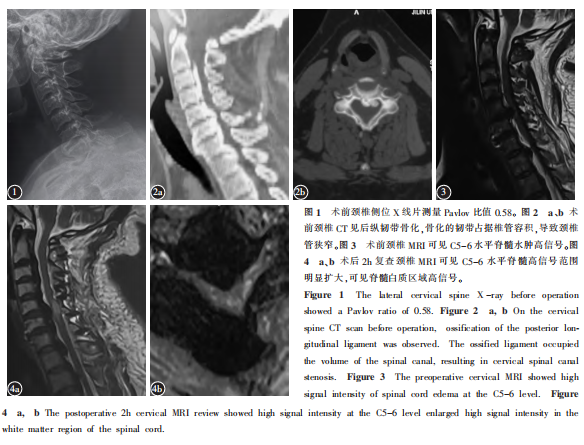

颈椎侧位X线片示Pavlov比值0.58(图1)。颈椎CT见C2~T1后纵韧带骨化(图2)。颈椎MRI显示C2~T1椎管狭窄,T2加权像见C3~C7节段脊髓内高信号(图3)。诊断为脊髓型颈椎病,于2023年10月23日行C2-T1后路单开门椎管扩大减压术,常规给予电生理监测。选择椎体左侧为门轴侧,右侧为开门侧,置入钛合金内固定系统(centerpiece,美敦力)。术中可见硬膜压迹明显,硬膜腹侧与骨化的后纵韧带粘连较重,手术顺利完成,术中出血约100mL。术中电生理监测未见异常。术毕,患者送往麻醉苏醒室,患者苏醒后查体与术前一致,未见明显改变,安全返回病房。术后2h,患者自述腹股沟以下开始出现感觉减退,双下肢肌力下降,感觉平面逐渐上升。查体:双侧上肢自肩关节以下感觉减退,双手感觉减退,躯干平脐水平以下感觉减退;双上肢耸肩肌力3级,屈伸肘3级、屈伸腕1级,双手握力1级;双下肢各肌群肌力0级,肌张力升高;双侧膝(跟)腱反射亢进,Hoffmann征和Babinski征阳性。JOA评分降至3分。(运动功能:上肢0分、下肢0分,感觉:上肢1分、下肢1分、躯体1分、膀胱功能0分)。立即进行颈椎MRI检查,T2加权像显示减压区域脊髓明显水肿高信号,高信号集中在脊髓白质,且与术前相比,术后的MRI高信号范围扩大(图4)。

考虑为白髓综合征,给予甲强龙500mg/d静脉滴注治疗(3d),同时进行高压氧治疗(每日1次,共10次),辅以脱水和营养神经等治疗。术后第2天,肢体麻木症状明显改善,感觉平面下降至腹股沟水平,四肢肌力未见改善,下肢肌张力明显高。膀胱功能未恢复。JOA评分升至6分(运动功能:上肢0分、下肢0分,感觉:上肢2分、下肢2分、躯体2分、膀胱功能0分)。完成10次高压氧治疗后出院时,双下肢肌力已明显好于术前,查体:腹股沟以下感觉减退,双侧三角肌和肱二头肌肌力4级,腕伸肌为4级,腕屈肌为4级,指伸肌4级,指屈肌为4级,骨间肌为4级,双下肢四头肌肌力为2级,肌张力升高;双侧膝(跟)腱反射亢进,Hoffmann征和Babinski征阳性,膀胱功能部分恢复。JOA评分11分(运动功能:上肢3分、下肢0分,感觉:上肢2分、下肢2分、躯体2分、膀胱功能2分)。术后3周随访,患者可拄拐下地活动,膝关节以下感觉减退,双上肢耸肩肌力4级,屈伸肘4级、屈伸腕4级,双手握力4级;双下肢抬腿肌力3级,肌张力正常;双侧膝(跟)腱反射亢进,Hoffmann征和Babinski征阳性,大小便功能正常,JOA评分提高至14分(运动功能:上肢4分、下肢1分,感觉:上肢2分、下肢2分、躯体2分、膀胱功能3分),Nurick分级为Ⅲ级。术后半年随访,患者可无辅助下地活动,膝关节以下感觉减退,双上肢耸肩肌力4级,屈伸肘4级、屈伸腕4级,双手握力4级;双下肢抬腿肌力3级,肌张力正常;双侧膝(跟)腱反射亢进,Hoffmann征和Babinski征阳性,大小便功能正常,JOA评分提高至15分(运动功能:上肢4分、下肢2分,感觉:上肢2分、下肢2分、躯体2分、膀胱功能3分),Nurick分级为Ⅲ级。

讨论

白髓综合征是颈椎手术中一种严重并发症,最早由Chin等在2013年报道,为一例59岁的男性患者在颈椎前路减压术后出现。其发生与多种因素相关,如缺血再灌注损伤、血管结构改变、血管内皮细胞损伤、血脑屏障破坏、神经细胞肿胀和凋亡等。目前普遍认为,白髓综合征源于脊髓慢性缺血,导致大量自由基产生,破坏神经细胞磷脂和血脑屏障,并引发大量炎症因子(如肿瘤坏死因子)释放,进而改变氧分压。动物缺血再灌注损伤模型研究也证实,激素可显著降低NF-κB活性,同时减少氧分压变化和细胞凋亡。有研究在实验室采用大鼠缺血再灌注模型,证明线粒体损伤在缺血损伤的发生过程中可能起着关键作用。在一些胸椎减压手术的研究中,胸椎微血管的阻断,导致脊髓缺血,也被证实在缺血灌注损伤中发挥作用。有文献报道颈椎前路减压后出现白髓综合征。脊髓血流在减压术后的突然变化,导致缺血灌注损伤的发生。本病例也是在术后出现神经功能障碍,同时在颈椎MRIT2加权像上可以明显看到脊髓白质的高信号。白髓综合征与神经脱髓鞘不同:神经脱髓鞘症状多样,包括肌肉无力、感觉异常,通常呈波动性或复发-缓解性,MRI显示中枢神经系统有多个病灶,常见于大脑、视神经和脊髓;白髓综合征表现为MRI上出现的髓内高信号,可能出现严重的神经症状,如瘫痪、感觉丧失、自主神经功能障碍等。

Kalb等报道了颈椎减压术后出现瘫痪加重,影像上与白髓综合征相似,但该病例报道中分析患者都是由于术前的血管扩张和低血压导致的脊髓梗死。对于白髓综合征的治疗,现在还没有相应的指南指导。激素可以明显降低氧自由基,对于患者的恢复发挥着重要作用,但是对于激素剂量没有明确的规定。动物模型中氧自由基清除剂也能发挥重要的作用,但是由于临床效果不确切而未在临床中广泛应用。在一些文献报道中,维持平均动脉压也是治疗的一个重要手段,通常把血压控制在85~90mmHg,维持约5~7d。虽然减压后白髓综合征的确切原因尚不明确,但高血压和高龄通常被认为是高危因素,文献记录的平均年龄为60.3岁。本例患者仅36岁。此外,传统颈椎后路开门节段是C3~7,本患者开门手术节段为C3~T2,且血糖控制欠佳,这些可能是独立的危险因素,但尚缺乏循证医学证据支持。Thompson等在大鼠缺血灌注模型中的研究发现,使用丙泊酚通过消除核因子-κB,降低血脑屏障的通透性,减少缺再血灌注的发生,从而保护神经。术中使用体感诱发电位等手段也可监测缺血再灌注的发生。Marquardt等研究了神经元特异性烯醇酶和S-100B在治疗颈椎病中的作用,发现可以通过降低神经元特异性烯醇酶和S-100B,降低缺血灌注损伤的发生。

对于白髓综合征的诊断主要依赖于MRI,即在T2加权象上表现为高信号。本例患者术前颈椎MRI可见严重的多节段的颈脊髓受压,给予C2~T1的后路开门减压手术,术后2h出现瘫痪症状,双上肢耸肩肌力3级,屈伸肘3级、屈伸腕1级,双手握力1级;双下肢各肌群肌力0级,肌张力升高;尿便功能障碍,双侧膝(跟)腱反射亢进,Hoffmann征和Babinski征阳性,JOA评分由8分下降至3分,颈椎MRI可见T2加权象上明显的高信号,并且高信号集中在脊髓白质。白髓综合征一般出现较早,即术后数小时就会出现,发生数天后的较少。尽管白髓综合征的诊断准则已经给予定义,但是其诊断还存在争议。脊髓损伤的动物模型中已经得到证实,激素可以抗炎和降低氧化反应,增加内膜细胞的存活,治疗有效。本例患者在出现白髓综合征后接受了激素治疗,效果显著。但单纯依靠激素治疗是远远不够的,我们还为患者提供了高压氧治疗和康复训练,术后瘫痪症状明显缓解。

白髓综合征是颈椎后路单开门椎管扩大成形术后一种罕见的严重并发症。目前,该并发症发生的具体机制尚未完全明确,可能与手术过程中对脊髓及其周围结构的直接损伤以及血液供应中断等因素密切相关。患者通常会出现神经功能缺损,包括肌肉无力、感觉异常和运动障碍等症状,病情发展严重时可能会导致截瘫。在诊断方面,主要依靠影像学检查(如MRI)和临床表现来进行判断。对于治疗方案,笔者建议采用激素治疗、系统性康复训练以及高压氧疗法等方法。临床医生应当加强对此类并发症的认识,严格实施术前评估,并与患者进行充分的沟通与告知,从而有效预防其发生,同时确保在出现问题够迅速采取应对措施。

来源:中国脊柱脊髓杂志2025年第35卷第6期