颈椎管内骨软骨瘤脊髓压迫基底渐进磨除术:2例

作者:天津市第四中心医院 孙静涛

本文旨在探讨伴脊髓压迫颈椎椎管内骨软骨瘤的临床特点、基底渐进磨除切除手术方法及疗效。本文报告2例抵至颈椎管前壁的椎管内骨软骨瘤患者的临床资料,2例患者均行基底渐进磨除切除。患者手术顺利,肿瘤均被完全切除。术后患者神经功能均有不同程度改善,无并发症发生。本文还对文献库进行了系统检索,共检出16篇文献,涉及17例患者。瘤体基底部起源椎板(包括C1后弓)13例(76.5%)、椎体后缘3例(17.6%)、小关节1例(5.9%)。瘤体整体形态有描述者13例,基底部小于瘤体最大横截面11例(84.6%),不规则形状2例(15.4%)。纳入的17例中,瘤体起源部位非椎体后缘的14例患者均采取后路手术行椎板及瘤体切除,瘤体起源于椎体后缘的3例患者中2例采取了前后路联合手术以更好地切除瘤体、保护硬膜囊及保持颈椎稳定,1例采取了前路手术。总之,基底渐进磨除切除手术是有效的治疗方法,术前准确评估、精细操作及术后严密观察是提高手术成功率、减少并发症的关键。

颈椎的骨软骨瘤少见,发生于椎管内并有严重的脊髓压迫者罕见。骨软骨瘤,可分为单发性和多发性,前者又称外生骨疣,可表现为有或无蒂的骨病变,骨膜和皮质与宿主骨连续。单发性骨软骨瘤是临床常见的良性骨肿瘤 之一,好发于四肢长骨的干骺端,发生在脊柱者少见。骨软骨瘤占所有骨肿瘤的0%~15%,占所有良性骨肿瘤的20%~50%。1.3%~4.1%的孤立性骨软骨瘤发生于脊柱,脊柱相关骨软骨瘤多发于颈椎及胸椎的椎板外,椎管内少见。如果没有生长至压迫脊髓,通常没有任何症状。作者收治2例抵至颈椎管前壁的颈椎椎管内骨软骨瘤患者,提出一种针对颈椎椎管内骨软骨瘤且硬膜囊严重受压患者手术的新方法:基底渐进磨除切除技术,以减少术中发生脊髓损伤

之一,好发于四肢长骨的干骺端,发生在脊柱者少见。骨软骨瘤占所有骨肿瘤的0%~15%,占所有良性骨肿瘤的20%~50%。1.3%~4.1%的孤立性骨软骨瘤发生于脊柱,脊柱相关骨软骨瘤多发于颈椎及胸椎的椎板外,椎管内少见。如果没有生长至压迫脊髓,通常没有任何症状。作者收治2例抵至颈椎管前壁的颈椎椎管内骨软骨瘤患者,提出一种针对颈椎椎管内骨软骨瘤且硬膜囊严重受压患者手术的新方法:基底渐进磨除切除技术,以减少术中发生脊髓损伤 的可能,并附2例随访报告。

的可能,并附2例随访报告。

临床资料

病例1 患者女性,69岁,颈部疼痛7个月,加重伴左上、下肢麻木半个月入院。既往高血压 病史8年,血压控制理想,脑梗塞病史7个月,未遗留肢体、语言不利。10年前因子宫肌瘤

病史8年,血压控制理想,脑梗塞病史7个月,未遗留肢体、语言不利。10年前因子宫肌瘤 行子宫全切手术,无重大外伤史。7个月前无诱因出现颈部胀痛,不伴放射痛及皮肤感觉异常,活动及休息后均无缓解,未予诊治,半个月前症状加重,出现左侧上、下肢放射性疼痛、麻木,走路出现踩棉感,自行休息、止痛等治疗,症状无缓解。入院专科查体:颈部软组织张力

行子宫全切手术,无重大外伤史。7个月前无诱因出现颈部胀痛,不伴放射痛及皮肤感觉异常,活动及休息后均无缓解,未予诊治,半个月前症状加重,出现左侧上、下肢放射性疼痛、麻木,走路出现踩棉感,自行休息、止痛等治疗,症状无缓解。入院专科查体:颈部软组织张力 正常,皮温正常,颈部活动范围无受限,C6、C7椎体棘突有压痛,椎旁压痛不明显,左肩部软组织轻度压痛。压颈实验(+),双侧臂丛神经牵拉实验(+),左上肢各肌群肌力Ⅲ级,肱二头肌腱反射、肱三头肌腱反射、桡骨膜反射

正常,皮温正常,颈部活动范围无受限,C6、C7椎体棘突有压痛,椎旁压痛不明显,左肩部软组织轻度压痛。压颈实验(+),双侧臂丛神经牵拉实验(+),左上肢各肌群肌力Ⅲ级,肱二头肌腱反射、肱三头肌腱反射、桡骨膜反射 均明显减弱,左侧霍夫曼氏征(+)。左下肢各肌群肌力Ⅲ级,膝腱反射、跟腱反射双侧对称。右侧肢体肌力基本正常,右侧霍夫曼氏征(-)。头颅核磁示两基底节区腔隙性缺血灶,脑白质疏松。颈椎X线片示颈椎曲度变直,椎体缘增生变尖,各椎间隙无明显变窄,C6/7椎间盘纤维环前缘钙化,椎体小关节相对缘密度增高。颈椎CT示颈椎病

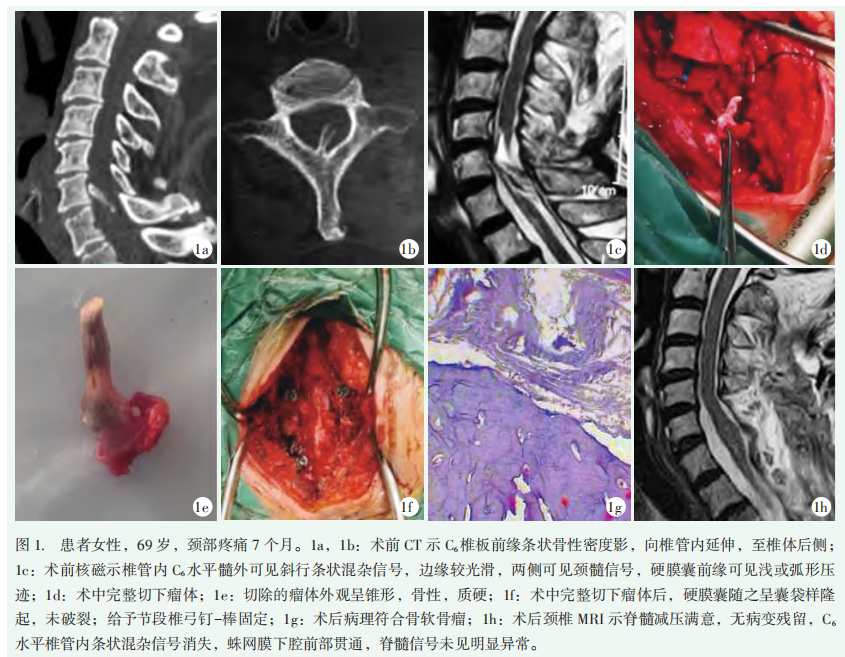

均明显减弱,左侧霍夫曼氏征(+)。左下肢各肌群肌力Ⅲ级,膝腱反射、跟腱反射双侧对称。右侧肢体肌力基本正常,右侧霍夫曼氏征(-)。头颅核磁示两基底节区腔隙性缺血灶,脑白质疏松。颈椎X线片示颈椎曲度变直,椎体缘增生变尖,各椎间隙无明显变窄,C6/7椎间盘纤维环前缘钙化,椎体小关节相对缘密度增高。颈椎CT示颈椎病 ,C6椎体后缘至椎板前缘椎管内条状骨性密度影(图1a,1b)。颈椎核磁示颈椎病,C3/4、C4/5、C5/6、C6/7椎间盘突出,椎管内C6水平髓外可见斜行条状混杂信号,边缘较光滑,两侧可见颈髓信号(图1c)。颈椎增强核磁示C6水平椎管内可见由左后下向右前上走行条状混杂信号,边缘较光滑,后方连接左侧椎板,前缘与硬膜囊分界不清。蛛网膜下腔于C5椎体下缘至C7椎体上缘水平局部有分隔,双腔内均可见脊髓信号,脊髓信号于C7椎体水平汇合,髓内未见异常信号。

,C6椎体后缘至椎板前缘椎管内条状骨性密度影(图1a,1b)。颈椎核磁示颈椎病,C3/4、C4/5、C5/6、C6/7椎间盘突出,椎管内C6水平髓外可见斜行条状混杂信号,边缘较光滑,两侧可见颈髓信号(图1c)。颈椎增强核磁示C6水平椎管内可见由左后下向右前上走行条状混杂信号,边缘较光滑,后方连接左侧椎板,前缘与硬膜囊分界不清。蛛网膜下腔于C5椎体下缘至C7椎体上缘水平局部有分隔,双腔内均可见脊髓信号,脊髓信号于C7椎体水平汇合,髓内未见异常信号。

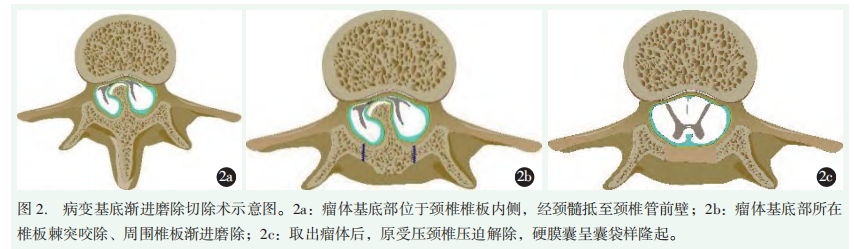

在全麻下行颈椎后路椎管内占位病变基底渐进磨除切除(图2)和内固定术。术中依次磨除T1、C6、C7椎板,见椎管内骨性占位基底部连于C7椎板内侧,去除C7椎板后仔细暴露分离瘤体,见瘤体呈锥形,骨性,斜向上经硬膜囊及C6椎管水平颈髓纵裂顶住C6椎体后缘,瘤体尖部与硬膜囊粘连,硬膜囊“袜套”样包裹瘤体(图1a,1b,图2a)。钝性分离瘤体与硬膜囊粘连处,并逐渐拔出瘤体,包裹瘤体硬膜囊逐渐向外翻转,完全取下瘤体后,硬膜囊随之呈囊袋样隆起,完整未破裂,排除脊髓纵裂畸形诊断,确认无他处硬膜囊受压后,行颈椎钉棒系统固定和植骨融合术(图1d~1f,图2b,2c)。病理报告:(颈椎椎管内)符合骨软骨瘤(图1g)。术后患者自诉颈部及左侧肢体疼痛症状明显好转,无其他不适主诉,术后未发生脑脊液漏等并发症,患者对手术效果满意,术后2周时左上下肢各肌群肌力恢复至Ⅳ+级。术后2周复查颈椎MRI:脊髓减压满意,无病变残留(图1h)。C6椎管水平颈髓仍二分,蛛网膜下腔前部贯通,脊髓信号未见明显异常。

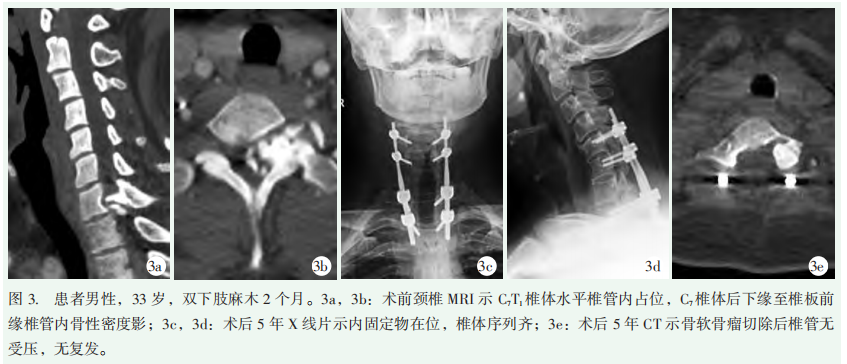

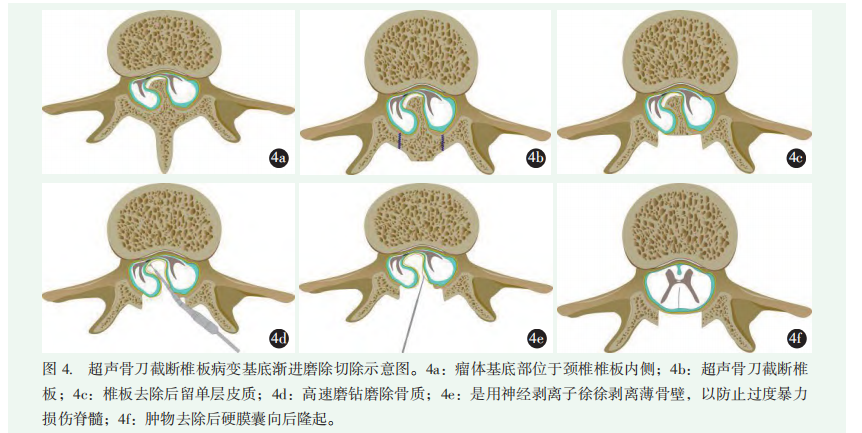

病例2 患者男性,33岁,双下肢麻木2个月余,发现椎管内肿瘤1周入院。入院前5个月无明显诱因出现2次摔跤,3个月前突然发现不能站稳,2个月前出现双下肢麻木,走路不稳,左侧症状稍重。专科查体:脊柱外观正常,生理弧度存在,颈胸段及椎旁未触及明显肿物,下胸椎棘突明显压痛,无放射痛。自腹股沟以远双下肢感觉减退,双下肢肌力未见明显异常。双下肢肌张力增高,双侧直腿抬高试验 阴性。双侧跟腱反射未引出,双侧病理征未引出。鞍区感觉未见异常。颈椎MRI示:C7T1水平椎管内占位。全麻下行C5~T2后路椎管内占位病变基底渐进磨除切除、内固定术,术中磨钻将C6~T1椎板双侧开槽,右侧磨透至黄韧带,左侧保留单层皮质,以单开门法将C6及T1椎板全板减压,再用磨钻将C7椎板磨薄,可见C7左侧椎弓根骨性肿物占位,并凸向椎管内,椎管占位达3/4,脊髓受压严重,用磨钻在C7左侧椎弓根平面打磨肿物,并保留肿物内侧骨壳,当磨至椎体后壁后,再从右侧小心分离并切除椎管内残留肿物,减压后硬膜囊向后隆起(图3),椎弓根系统内固定。肿物术后病理:硬组织2块,大者2.6cm×1.5cm×0.9cm,小者2cm×1.2cm×1cm,考虑为骨软骨瘤。术后2周患者诉下肢无力、行走不稳缓解明显,术后5年随访无特殊不适,未发生走路不稳及无原因摔倒等情况,X线片:颈椎椎体序列齐,未见肿物复发,CT:骨软骨瘤切除后椎管无受压(图4)。

阴性。双侧跟腱反射未引出,双侧病理征未引出。鞍区感觉未见异常。颈椎MRI示:C7T1水平椎管内占位。全麻下行C5~T2后路椎管内占位病变基底渐进磨除切除、内固定术,术中磨钻将C6~T1椎板双侧开槽,右侧磨透至黄韧带,左侧保留单层皮质,以单开门法将C6及T1椎板全板减压,再用磨钻将C7椎板磨薄,可见C7左侧椎弓根骨性肿物占位,并凸向椎管内,椎管占位达3/4,脊髓受压严重,用磨钻在C7左侧椎弓根平面打磨肿物,并保留肿物内侧骨壳,当磨至椎体后壁后,再从右侧小心分离并切除椎管内残留肿物,减压后硬膜囊向后隆起(图3),椎弓根系统内固定。肿物术后病理:硬组织2块,大者2.6cm×1.5cm×0.9cm,小者2cm×1.2cm×1cm,考虑为骨软骨瘤。术后2周患者诉下肢无力、行走不稳缓解明显,术后5年随访无特殊不适,未发生走路不稳及无原因摔倒等情况,X线片:颈椎椎体序列齐,未见肿物复发,CT:骨软骨瘤切除后椎管无受压(图4)。

临床结果 两例患者均手术顺利,手术时间为2.0~2.5h,出血量为800~1000mL,两例患者术后均无严重并发症发生。术后病理检查 证实为骨软骨瘤(图1g)。术后CT显示原瘤体所在椎板及上下相邻椎板已去除,相应水平可见颈椎钉棒内固定系统,颈椎椎体序列齐,椎间隙无明显局限狭窄(图3c,3d);术后MRI:原肿物所在节段椎管内斜形条状混杂信号影消失,蛛网膜下腔前部贯通,颈髓无受压,脊髓信号未见明显异常(图1h)。

证实为骨软骨瘤(图1g)。术后CT显示原瘤体所在椎板及上下相邻椎板已去除,相应水平可见颈椎钉棒内固定系统,颈椎椎体序列齐,椎间隙无明显局限狭窄(图3c,3d);术后MRI:原肿物所在节段椎管内斜形条状混杂信号影消失,蛛网膜下腔前部贯通,颈髓无受压,脊髓信号未见明显异常(图1h)。

采用JOA评分系统进行评估。术前JOA评分8~9分,术后1个月评分13~15分,平均14分,颈髓功能改善率(JOA改善率)应用改善分(术后总分-术前总分)/损失分(17-术前总分)×100%方法计算,平均为64.7%。术后颈部活动无明显受限,颈托外固定6周,患者自述颈部疼痛缓解、上肢麻木无力减轻、行走不稳改善。

2系统综述

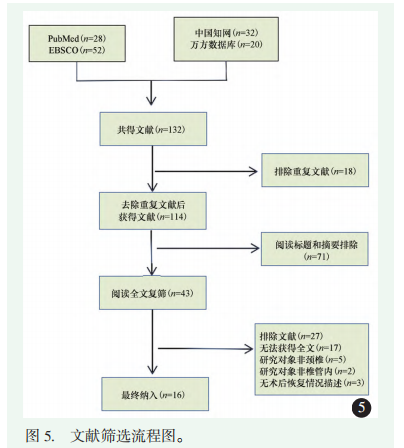

文献检索 将"osteochondroma within the cervical spinal ca⁃nal"、“osteochondroma of the spinal”及"颈椎椎管内骨软骨瘤"以自由词的方式在Pubmed、EBSCO和中国知网、万方数据库进行检索。检索结果示各数据库建库至2024年,去除重复文献、非颈椎椎管内骨软骨瘤文献及无法获取全文文献,最终纳入文献16篇。文献筛选流程见图5。

纳入文献基本特征 16篇文献分别来自英国、美国、日本、印度、葡萄牙、韩国、奥地利和中国8个国家,共涉及研究对象17例,发表时间集中在1990年—2024年。纳入文献基本特征见表1。

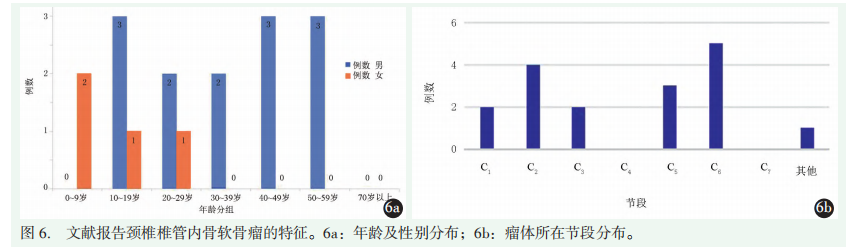

流行病学特点 纳入的17个病例中,男性多见,男∶女=3.25∶1。所有病例均采取手术治疗,手术治疗时年龄7~58岁,平均30.2岁。各年龄段均有发病,见图6a。

瘤体特征 肿瘤部位见图6b。瘤体基底部起源:椎板(包括C1后弓)13例(76.5%),椎体后缘3例(17.6%),小关节1例(5.9%)。起源于椎板内侧者左右侧及中部均有分布。瘤体尾端凸向位置:水平凸向椎管14例(82.4%),向下延伸2例(11.8%),向上延伸1例(5.9%)。瘤体整体形态有描述者13例[其中呈菜花状7例(53.8%),椭圆形或球形膨大3例(23.1%),不规则形状2例(15.4%),圆锥形1例(7.7%)],基底部小于瘤体最大横截面11例(84.6%)。

手术入路选择 纳入的17个病例中,瘤体起源部位非椎体后缘的14例患者均采取后路手术椎板及瘤体切除,瘤体起源于椎体后缘的3例患者中2例采取了前后路联合手术以更好的切除瘤体、保护硬膜囊及保持颈椎稳定,1例采取了前路手术。

粘连情况 有描述的术中所见瘤体尾端与硬膜囊粘连情况14例,无粘连或轻度粘连13例(92.9%)。术中视野区暴露清楚瘤体整体切除顺利,瘤体切除后硬膜囊原受压处隆起,均未破裂(表2)。

讨论

脊柱骨软骨瘤是一种罕见的良性肿瘤,发病率很低,其临床表现由于生长缓慢和定位缓慢而延迟。此外,出现脊髓压迫症 状的椎管内骨软骨瘤患者极为罕见。包括儿童在内的有脊髓压迫症状的椎管内骨软骨瘤手术切除是有效的,没有中期复发,并且在末次随访时术前症状均得到改善,没有影响脊柱排列。研究表明,完全切除这些肿瘤的特征性软骨帽是最重要的手术切除,因为不完全切除会有较高的复发风险。沿脊柱纵轴生长的体积较大的骨软骨瘤尤应彻底清除,否则肿瘤远期可能发生恶变。

状的椎管内骨软骨瘤患者极为罕见。包括儿童在内的有脊髓压迫症状的椎管内骨软骨瘤手术切除是有效的,没有中期复发,并且在末次随访时术前症状均得到改善,没有影响脊柱排列。研究表明,完全切除这些肿瘤的特征性软骨帽是最重要的手术切除,因为不完全切除会有较高的复发风险。沿脊柱纵轴生长的体积较大的骨软骨瘤尤应彻底清除,否则肿瘤远期可能发生恶变。

位于椎体棘突、横突、关节突和终板的次生骨化中心在青春期融合,完成脊柱的生长。大多数单发骨软骨瘤出现在儿童或青少年时期,成年后即停止生长。第2骨化中心出现在11~18岁,分别位于颈胸段和腰椎,这些中心的骨化过程越快,形成异常软骨的可能性就越大。这也解释了骨软骨瘤更常位于脊柱的高节段。颈椎受累的另一个可能的原因是这个区域的活动性和压力更大。椎板是大多数脊椎骨软骨瘤的起源。有国内文献报道椎管内骨软骨瘤多发生在与神经根或脊髓直接相贴的部位。主要与这些部位的病变易引起症状而被发现有关。在颈椎各节段中又以C2节段最常见。Albrecht等发现,椎骨中发生的骨软骨瘤中49%发生在颈椎,26%发生在胸椎,23%发生在腰椎。骨软骨瘤在男性比女性更常见,男女比例约为1.5∶1.4。大多数患者的平均年龄为20岁或以下。骨软骨瘤通常起源于棘突尖端并向外突出;然而,在这些病例中,均来自颈椎椎板的内表面,并向前或前上方突出,导致硬膜囊严重受压。本研究的第1例病例相应水平颈髓二分,随病情发展逐渐出现神经功能症状就诊,检索文献,未见有类似生长方式报道。

值得注意的是,多数脊柱骨软骨瘤并不侵犯椎管,可能实际发病率高于报道。因为重叠影原因,脊柱骨软骨瘤在X线片上发现较困难,CT和MRI是发现本病的首选检查,CT上主要表现为骨性部分突入椎管内,可呈锥状、结节状、菜花状或带蒂的息肉状等骨软骨瘤典型特征性影像,可清楚地显示椎板的厚度,并可判断突向椎管内的骨赘有无蒂与椎板、小关节或椎弓相连。MRI可明确肿块的大小和边界,特别是T2W1像可以较清楚地分辨骨质、软骨及脊髓,通常肿瘤的基底外周为与正常母骨相连的线样皮质骨,在本研究的病例中,CT:肿瘤基地部均无线样影,皮质与椎板内皮质相延续。MRI:颈椎椎管髓外可见混杂信号。

总结伴脊髓压迫颈椎椎管内骨软骨瘤临床特点主要包括以下几个方面:(1)多年龄段发病,但多见于青少年和青壮年;(2)临床表现主要为颈部疼痛、上肢麻木无力、行走不稳等神经功能障碍;(3)影像学检查可明确肿瘤的位置、大小及与周围组织的关系。

由于本病恶性转化率低,孤立性骨软骨瘤如无症状可以保守治疗。因压迫引起疼痛或神经症状或诊断不确定的肿瘤应在基底部切除。完全切除是目标,因为软骨帽不完全切除可能导致肿瘤复发。本研究的患者表现为颈部脊髓病的症状,其性质是渐进的。均采用基底渐进磨除切除技术,使瘤体附着及相邻上下椎板及瘤体完全切除后行钉棒系统固定和植骨融合术,以达到解除压迫并防止复发。基底渐进磨除切除手术入路一般采用后正中入路,该入路可以充分暴露肿瘤,便于操作。术中以瘤体所在椎板节段为中心,依次磨除瘤体部位上下相邻椎板,瘤体所在椎板渐进磨除至瘤体基底部,钳住瘤体基底,仔细暴露分离瘤体,操作中保护硬膜囊,分离至瘤体尖部,钝性分离瘤体与硬膜囊粘连处,顺势逐渐拔出瘤体,原受压硬膜囊呈囊袋样隆起,确认硬膜囊完整后行颈椎钉棒系统固定和植骨融合术。在手术过程中,应注意以下几点:(1)使用高速磨钻小心磨除椎板及部分关节突,避免损伤脊髓及神经根;(2)仔细分离肿瘤与周围组织的粘连,完整切除瘤体;(3)彻底止血,放置引流管 ,防止术后血肿形成。本研究中患者手术均顺利,肿瘤被完全切除,术后神经功能均有不同程度改善,无严重并发症发生。这表明基底渐进磨除切除手术是伴脊髓压迫的颈椎椎管内骨软骨瘤有效的治疗方法。术前准确评估、精细操作及术后严密观察是提高手术成功率、减少并发症的关键。

,防止术后血肿形成。本研究中患者手术均顺利,肿瘤被完全切除,术后神经功能均有不同程度改善,无严重并发症发生。这表明基底渐进磨除切除手术是伴脊髓压迫的颈椎椎管内骨软骨瘤有效的治疗方法。术前准确评估、精细操作及术后严密观察是提高手术成功率、减少并发症的关键。

综上所述,颈椎椎管内骨软骨瘤较为罕见,基底渐进磨除切除手术是治疗伴脊髓压迫尤其是抵至颈椎管前壁的颈椎椎管内骨软骨瘤有效的治疗方法。术前应准确评估肿瘤的位置、大小及与周围组织的关系,制定合理的手术方案。手术过程中应精细操作,注意保护脊髓及神经根,避免损伤。术后应严密观察患者的病情变化,及时处理并发症。总之,伴脊髓压迫颈椎椎管内骨软骨瘤多数存在手术指征,基底渐进磨除切除治疗需要术前明确患者的瘤体解剖位置,以提高手术成功率,改善患者的预后。

来源:中国矫形外科杂志2025年7月第33卷第14期