妊娠哺乳相关性骨质疏松症致产后腰背痛1例

作者:浙江中医药大学附属杭州市中医院骨科 孟亚轲

妊娠哺乳相关性骨质疏松症(PLO)是发生于绝经前女性的一种罕见的、严重的骨质疏松,主要见于妊娠晚期、哺乳早期,表现为严重的腰背痛、身材变矮、脆性骨折(主要是脊柱)等。早期文献报道PLO的发病率约为4/1000000~8/1000000(孕妇),实际发病率可能更高,最新的研究发现PLO的发病率约为460/1000000(分娩女性),远高于早期的报道。孕产妇腰背痛是一个常见的临床症状,涉及脊柱、骨盆等结构,病因复杂多样。PLO作为产后腰背痛的一个罕见的病因,发病率低,且涉及骨科、内分泌科、妇产科等,易发生误诊、漏诊。笔者报道1例表现为多发胸腰椎骨折的PLO患者,并对其发病机制、临床特点及治疗效果总结分析。

临床资料

患者,女性,25岁,无业,专科学历,因“腰背痛1个月余”于2024年8月就诊。患者为初产妇,孕期补充钙剂(钙尔奇2瓶),2024年6月顺产。患者1月半月前(产后半个月)无明显诱因出现腰背痛,至当地医院就诊,考虑“产后腰背痛”给予对症治疗,效果欠佳。1周前腰背痛明显加重,无法行走,于我院门诊就诊,CT提示多节段腰椎楔形变,考虑骨折,以“腰椎骨折”收入院治疗。入院查体:身高152cm,体重44kg,无明显畸形,腰椎活动受限,叩击痛阳性,完善相关检查以及化验后,结合患者病史,诊断“妊娠和哺乳相关的骨质疏松症”。

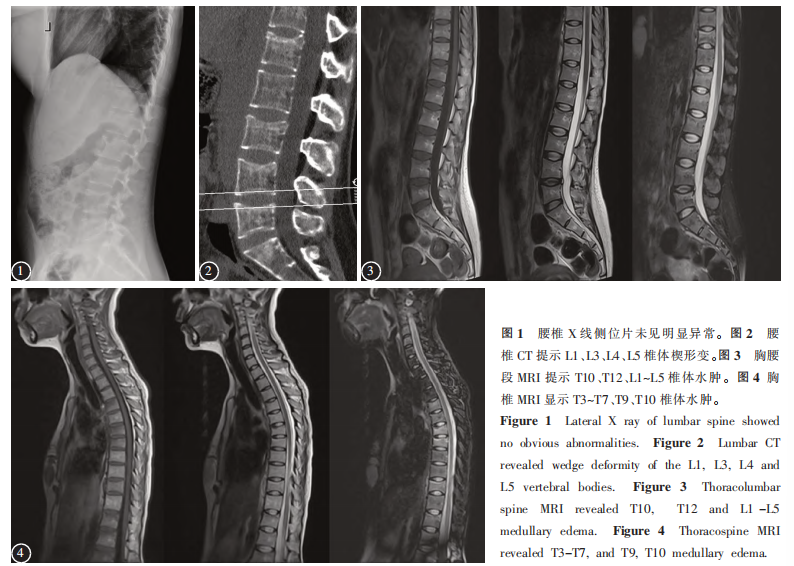

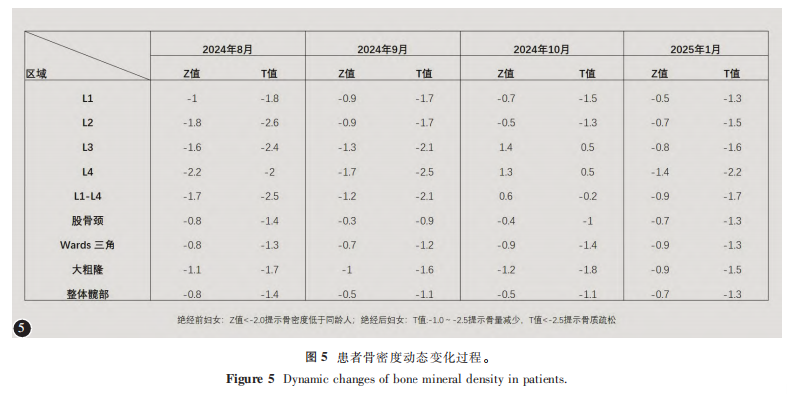

辅助检查骨代谢相关指标:钙磷正常,骨钙素、25-羟维生素D、B-胶原特殊序列、均正常,血常规、尿常规、空腹静脉血糖、糖化血红蛋白、肝功、肾功、钾钠氯正常,甲状腺激素及甲状旁腺激素、雌激素水平正常,总Ⅰ型胶原氨基端延长肽(67ng/ml),血ALP高(199U/L)。骨密度检查及随访见表1;胸腰段X线检查(图1)未见明显骨折;腰椎CT(图2)提示L1、L3、L4、L5椎体楔形变;胸腰段MRI(图3)提示T10、T12、L1~L5椎体水肿;胸椎MRI(图4)显示T3、T4、T5、T6、T7、T9、T10椎体水肿。治疗及随访入院后给予停止哺乳、卧床制动、钙剂(钙尔奇1粒qd)、D剂(骨化三醇1粒bid)、降钙素(密盖息50IU皮下注射qd)及非甾体类止痛药物(塞来昔布1粒bid)对症治疗,经过3d的治疗后患者感腰部疼痛明显好转,经过5d的治疗后,在患者的强烈要求下给予出院。出院后继续给予钙剂(钙尔奇1粒qd)、D剂(骨化三醇1粒bid)及非甾体类止痛药物(塞来昔布1粒bid)治疗。治疗后1个月复查骨密度显示好转(图5)。

讨论

骨骼是人体最大的钙储存库,妊娠期和哺乳期是一种钙高需求状态,妊娠期母体为胎儿提供大量的钙,促进胎儿骨骼的发育,钙补充不足即可导致母体骨代谢异常、骨量降低。妊娠早期激素水平变化,导致肠道钙吸收增加,骨钙再吸收进行性增加,肾脏钙再吸收减少等一系列钙代谢变化。钙代谢的主要目的是为胎儿骨骼正常矿化提供所必需钙营养,且主要(80%)发生于孕晚期。

哺乳期母体的钙需求更大,“脑-乳腺-骨回路”是哺乳期骨钙丢失的重要机制,平均每天约210mg钙从母乳中流失,母体骨钙丢失量达到2%~3%/月,哺乳3~6个月后,骨密度持续下降,平均值约3%~10%。骨钙丢失最严重的部位主要分布于腰椎(骨丢失5%~10%),其次是骨小梁较少的部位(髋关节,0~5%),而纯骨皮质部位骨丢失最少(0~2%)。研究证实产后12个月,尤其是哺乳期内,母体BMD明显小于女性基础BMD基线,并且随着生理性断奶/断奶后BMD明显改善,母乳喂养是否增加骨质疏松骨折的风险存在争议。

PLO是一种严重的罕见的骨质疏松,属于绝经前骨质疏松的一种亚型,主要表现为腰背痛、身材变矮,疼痛程度与骨质疏松程度及椎体骨折数量有关,严重时无法抱婴儿。PLO首次报道源于1940~1950年,以少数病例报道为主。PLO主要见于初产妇(67%~72%),多发生于哺乳期(79%~95%),首次发病年龄约为27~39岁,脊柱骨折(77%~93%)是最常见的部分,通常为多节段(4~5节)骨折。哺乳期性激素水平变化导致骨转化改变,骨小梁减少;妊娠导致孕妇体重增加,腰椎曲度变大,脊柱承受更大的重量和机械力学,更容易发生椎体骨折。目前PLO多以疼痛性脊柱骨折作为临床诊断标准,髋部、骶骨等部位骨折亦有报道。部分学者以“一过性髋部骨质疏松”命名,并作为独立体区别于PLO。广义讲,一过性髋部骨质疏松亦属于PLO的一种类型(部分学者将PLO分为妊娠相关骨质疏松症、哺乳相关骨质疏松症、髋部一过性骨质疏松症三种类型)。

尽管BMD是诊断骨质疏松的主要依据,然而PLO患者早期BMD往往缺如,因此多以疼痛性骨折而诊断。PLO患者Z值多<-3,且椎体骨密度多低于髋部,且有学者发现椎体骨折多发生于哺乳期(90%),而髋部骨折多发生于妊娠期(90%)。在我们的病例中,患者为25岁初产妇,专科学历,有研究认为知识水平与妊娠期的营养相关;该患者产后半个月开始出现腰背部疼痛,产后2个月诊断为PLO,故PLO的误诊、漏诊率较高,诊断多有严重的滞后性。临床工作中患者因腰背痛多行胸腰段MRI(T10-L5)检查,文献报道椎体骨折节段多为4~5个(集中于下胸椎及腰椎)。我们认为部分病例忽略了完整胸椎MRI检查,在我们的病例中,患者椎体骨折广泛分布于上、下胸椎及腰椎(一共10节骨折椎体),PLO作为一严重类型的骨质疏松,我们认为其严重程度更甚于我们的传统观念,这可能与其发病率低及认识不足有关,容易忽略全面系统的影像学检查。PLO的研究主要集中于内分泌科,而骨科报道极少。此外,PLO通常为多发椎节骨折,单一的严重的椎体形态压缩可能不明显,因此通常需要敏感性更高的MRI检查。此外,在本例患者中,产后首次骨密度检查Z值(L1-L4)仅仅为-1.7,L4为-2.2,尚达不到绝经前骨质疏松的诊断标准,而T值(L1-L4)为-2.5,已至绝经后骨质疏松的标准,因此对于类似的患者究竟是以哪个标准更为合适亦引起了我们的思考。

目前尚无明确的治疗指南,一般处理包括卧床制动、停止哺乳、补充钙剂和维生素D及抗骨质疏松药物等。研究显示PLO患者,停止哺乳后BMD会自发增加10%。在抗骨质疏松药物中,双膦酸盐治疗PLO疗效显著,可明显减轻骨痛,增加骨密度。需要注意的是双磷酸盐在骨骼中的半衰期会持续数年,可穿透人类胎盘并导致胎儿畸形,因此建议女性在怀孕前停药至少6个月。此外,特立帕肽、地舒单抗等亦有应用报道,然而对于多发的脊柱骨折的卧床(加重骨质疏松)时间目前仍缺少相关性研究。大多数早期诊断明确者经过系统治疗能够获得满意的疗效。

然而对于PLO的远期预后,尤其是继发二次骨折、绝经后骨折/骨松,更值得关注研究。Kyvernitakis等报道了一项单中心的前瞻性研究,107例患者在平均6年的随访中,26例(24.3%)并发二次骨折;30例再次妊娠者,6例(20%)再次骨折,且再骨折风险与骨折数量密切相关。Nagai等报道了1例31岁产妇,首次妊娠哺乳4个月后诊断为多发胸腰椎骨折,继续哺乳后骨密度进行性降低,停止哺乳后BMD逐渐恢复;3年后患者生育2胎,再次出现骨质疏松,停止哺乳,首次就诊后9年随访,未再发生骨折。因此对于早期骨密度检查是预防治疗孕期严重骨丢失的有效措施,对于有PLO病史者,再次妊娠后应充分告知指导相关药物治疗。

PLO是一种极为少见的且误诊、漏诊率较高的严重类型的骨质疏松,充分的认知、早期的诊断干预显得尤为重要。对于产后顽固腰背痛的患者应及时行腰椎MRI及骨密度检查,对于PLO诊断明确者,应同时复查胸椎MRI,全面评估脊柱骨折程度。对于部分无脊柱骨折的低密度BMD患者,PLO诊断亦可成立。对于合并有多节段脊柱骨折的患者除了停止哺乳、钙剂量、D剂量及抗骨质疏松的基础上,建议早期支具辅助下下床康复锻炼,避免加重骨质疏松。

来源:中国脊柱脊髓杂志2025年第35卷第3期