巨CK干扰再度“搅局”,CK-MB竟远超CK!

作者:李永涛,李佳慧,马祎涵,河北省任丘市人民医院

肌酸激酶 CK,也称为肌酸磷酸激酶,主要分布于平滑肌、骨骼肌及心肌细胞的细胞质与线粒体中,是二聚体结构。亚单位有M和B两种,组成三种同工酶,即CK-MM、CK-MB和CK-BB,这些同工酶主要存在于细胞质内。

另一种CK存在于细胞线粒体上,免疫特性和电泳迁移率等不同于上述同工酶,称为线粒体CK CK-Mt[1]。通常情况下,CK-MB<CK,但在实验室检测中有时候会出现CK-MB活性>CK活性的情况,遇到这种情况该怎么处理呢?

案例经过

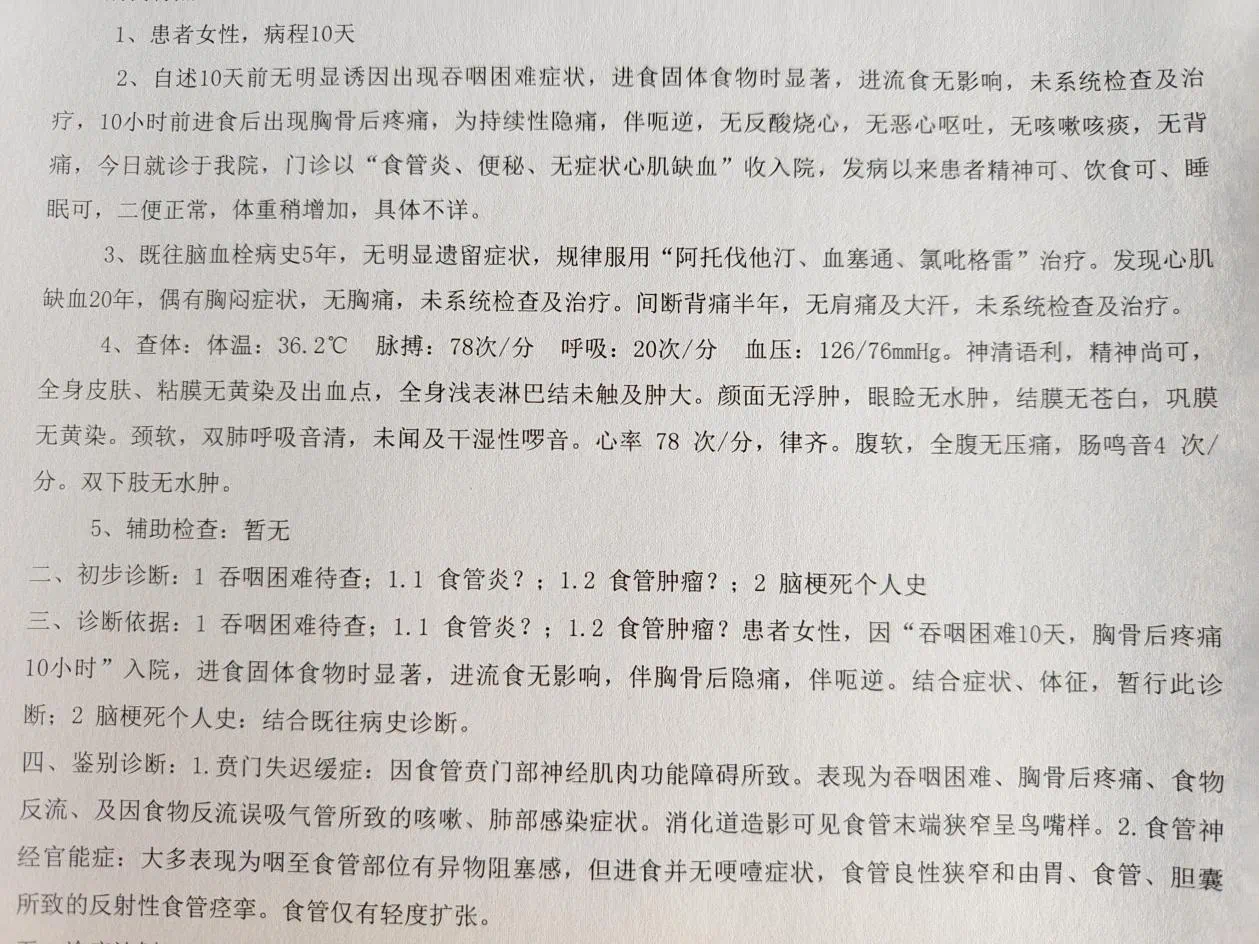

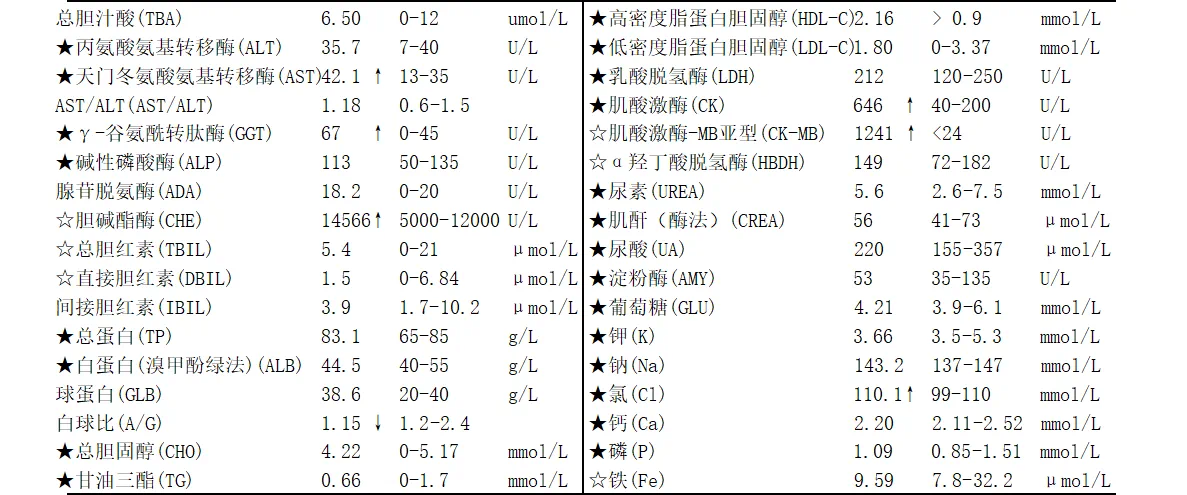

7月24日,消化内科住院患者常规生化检测,结果显示CK 646U/L、CK-MB 1241U/L、CK-MB>CK,其余大致正常。一般情况下,CK-MB应该小于CK,于是立即查看患者病历,如下图所示:

患者女,54岁,自述十天前无明显诱因出现吞咽困难 症状,进食固体食物时显著,进流食无影响。10小时前,患者进食后出现胸骨后疼痛,为持续性隐痛,伴呃逆,无反酸烧心,无恶心呕吐

症状,进食固体食物时显著,进流食无影响。10小时前,患者进食后出现胸骨后疼痛,为持续性隐痛,伴呃逆,无反酸烧心,无恶心呕吐 ,无咳嗽

,无咳嗽 咳痰,无背痛,今日就诊于我院,门诊以“食管炎、便秘

咳痰,无背痛,今日就诊于我院,门诊以“食管炎、便秘 、无症状心肌缺血”收入院。

、无症状心肌缺血”收入院。

发病以来,患者精神可,饮食可,睡眠可,二便正常,体重稍增加,具体不详。既往脑血栓病史5年,无明显遗留症状,规律服用“阿托伐他汀 、血塞通、氯呲格雷”治疗;发现心肌缺血20年,偶有胸闷症状,无胸痛

、血塞通、氯呲格雷”治疗;发现心肌缺血20年,偶有胸闷症状,无胸痛 ,未系统检查及治疗;间断背痛半年,无肩痛及大汗,未系统检查及治疗。

,未系统检查及治疗;间断背痛半年,无肩痛及大汗,未系统检查及治疗。

查体:体温 36.2℃、脉搏 78次/分、呼吸 20次/分、血压 126/76mmHg。患者神清语利,精神尚可,全身皮肤、粘膜无黄染及出血点,全身浅表淋巴结未触及肿大。颜面无浮肿,眼睑无水肿

78次/分、呼吸 20次/分、血压 126/76mmHg。患者神清语利,精神尚可,全身皮肤、粘膜无黄染及出血点,全身浅表淋巴结未触及肿大。颜面无浮肿,眼睑无水肿 ,结膜无苍白,巩膜无黄染。颈软,双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音。腹软,全腹无压痛,肠鸣音

,结膜无苍白,巩膜无黄染。颈软,双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音。腹软,全腹无压痛,肠鸣音 4次/分。双下肢无水肿。

4次/分。双下肢无水肿。

查看完病历后,笔者考虑难道样本中有干扰?于是将样本稀释2倍、4倍、8倍,结果乘以稀释倍数,稀释后的检测结果均与原倍血清样本结果相符。

于是立即与临床医生进行沟通,通过分析CK与CK-MB活性的检验原理,考虑根本原因为B亚基活性增高导致的CK-MB活性高于CK,那么原因可能是平滑肌损伤、脑部疾患、巨CK干扰等。发布检验报告如下图所示。

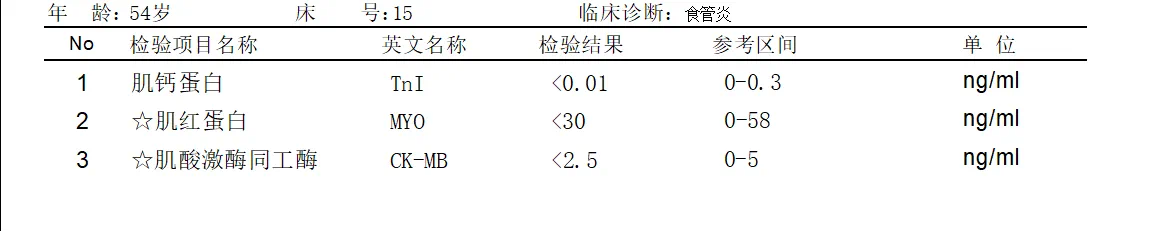

同时电话与临床沟通,为了排除心肌损伤,建议送检CK-MB质量检测。医生立即送检了CK-MB质量检测,结果正常,如下图所示,排除了心肌损伤相关疾患。

CK-MB质量检测结果

为了排除脑部疾患,患者进行了核磁共振,结果正常。临床医生根据患者临床症状、病史等排除了平滑肌损伤可能,于是考虑巨CK干扰的可能性大。

为了验证猜想,使用25%聚乙二醇 沉淀剂对样本进行沉淀。聚乙二醇是一种非变性的水溶液合成的聚合物,它可以与蛋白质形成立体排斥作用,从而导致蛋白质的水合层减少,表面疏水性增加,进而促进蛋白质之间的疏水聚集和沉淀。

沉淀剂对样本进行沉淀。聚乙二醇是一种非变性的水溶液合成的聚合物,它可以与蛋白质形成立体排斥作用,从而导致蛋白质的水合层减少,表面疏水性增加,进而促进蛋白质之间的疏水聚集和沉淀。

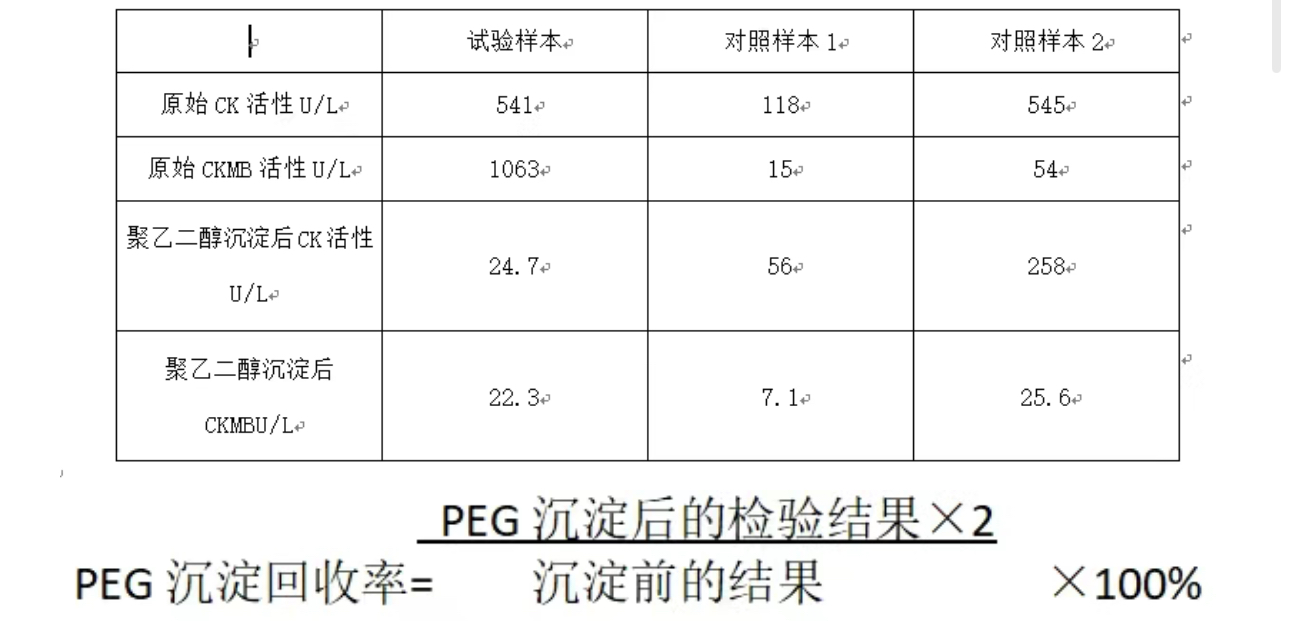

为了计算聚乙二醇沉淀回收率,将同批次的其他两份患者样本(CK活性分别是118U/L与545U/L)作为对照,进行聚乙二醇沉淀试验。分别取3份样本血清(试验样本、对照样本1、对照样本2)各300µL加入试管中,在各试管中加入300µL 25%聚乙二醇,室温下旋涡混匀15分钟后,在3000rpm离心10分钟取上清液进行CK活性检测,试验结果如下:

通过对照样本1和样本2,计算聚乙二醇沉淀后CK活性回收率约94%,由此计算试验样本的CK活性约52U/L、CK-MB活性约47U/L。由此可确定是巨CK影响了CK与CK-MB的活性检测。

案例分析

·CK-MB检测原理及方法学局限

·我科应用免疫抑制法进行CK-MB活性检测。

免疫抑制法检测CK-MB的原理是用抗体将M亚基抑制,测定B亚基的活性,结果乘以2即为CK-MB的活性,此原理检测的前提是正常机体通常只有很少量的CK-BB,故将CK-BB忽略不计。当血清中出现巨CK或CK-BB升高时,由于它们不受抗M亚基抗体抑制,其活性已百分之百测出,但还要乘2,因此就出现了CK-MB等于或高于总CK的现象。

事实上,CK-MB活性占总CK活性的比例很少出现在30%以上,而本案例出现CK-MB远大于CK的情况,于是考虑根本原因是B亚基活性增高或巨CK导致,通过排查脑部疾患(脑部核磁共振正常)、平滑肌损伤(临床医生根据症状和病史以及请会诊排除了平滑肌损伤)、某些恶性肿瘤(无临床症状,且乳酸脱氢酶活性正常),且样本正常、未溶血,最终通过聚乙二醇沉淀试验确定是巨CK干扰导致。

什么是巨CK?

巨CK有两型,即巨CK1和巨CK2。

巨CK1

巨CK1是一种CK同工酶与自身抗体的复合物,最多的是CK-BB与IgA或IgG的复合物,也有少数为CK-MM与IgA或IgG的复合物。

一般认为巨CK1是良性现象,多与风湿、多发性肌炎 与心血管疾病

与心血管疾病 有关联,甚至健康人血清中亦可检出巨CK1,并未发现与特定疾病相关联。

有关联,甚至健康人血清中亦可检出巨CK1,并未发现与特定疾病相关联。

巨CK2

巨CK2又称MtCK,是一种低聚的线粒体CK,存在于细胞线粒体膜上,当线粒体崩解时,线粒体的小碎片进入血液,使巨CK2成低聚状态。

一般情况下,巨CK2不会在健康血中出现,而在肿瘤患者血中有高检出率,其原因可能是肿瘤组织的快速增生使其需要充足的能量供应,因而肿瘤细胞的MtCK的基因高表达;同时肿瘤细胞的增生和坏死加剧使MtCK漏入循环;另外,化疗药物对肿瘤细胞的破坏也可能使MtCK漏入循环,致使血清中的MtCK活性升高。

故巨CK2与恶性肿瘤相关,可作为肿瘤的一种标志物,但巨CK2只是表明恶性细胞增殖,与患者濒临死亡状态无相关矛盾[2]。

巨CK的验证方法

我们采用聚乙二醇沉淀法对样本进行处理,证明了巨CK的存在。除此以外,还可采用蛋白电泳 法、凝胶过滤层析法、热失活法、使用高表达SpA蛋白的葡萄球菌对巨CK1血清进行吸附去除等证明巨酶的存在。

法、凝胶过滤层析法、热失活法、使用高表达SpA蛋白的葡萄球菌对巨CK1血清进行吸附去除等证明巨酶的存在。

蛋白电泳法和凝胶过滤层析法可依据酶分子的大小及含量进行巨分子酶的鉴别;热失活法将血清置于45℃水浴20min后,血清CK-BB和CK-MB几乎完全失活,而巨CK的活性不受影响,从而利用免疫抑制法可检测血清中巨CK;在热失活法的基础上,利用SpA对疑似巨CK血清进行吸附离心沉淀,可以很好的达到去除血清中巨CK1的效果,有效的鉴别了巨CK1与巨CK2[3]。

总结

血清中有时会出现相对分子质量远大于正常酶分子的一些酶,这些酶通常被称为巨分子酶,简称为巨酶(macroenzyme)。巨酶因其分子量大,在体内不易排出,也不易被巨噬细胞系统吞噬而降解,又因其有较长的半衰期,故在血液中存留时间较长。它的存在将会严重干扰临床常规酶测定的准确性,极易造成对酶测定结果的错误判断和临床误诊[4]。

在临床检验中,当使用免疫抑制法测定CK-MB活性时,若出现CK-MB活性高于CK活性,且样本无溶血,排除肿瘤、脑部疾患、平滑肌损伤而高度怀疑心肌受损的情况时,建议检测CK-MB质量,同时结合肌钙蛋白 及其他心肌酶谱结果综合分析,避免CK-MB活性假阳性结果对临床诊疗的影响。

及其他心肌酶谱结果综合分析,避免CK-MB活性假阳性结果对临床诊疗的影响。

【参考文献】

[1] 尚红、王毓三、申子瑜 全国临床检验操作规程第四版

[2] 王玉肖、田红彪.巨CK引起CKMB大于总CK一例分析 [J]世界最新医学信息文摘 2015年第15卷第80期

[3] 王晶晶、于建英、李理想等.血清肌酸激酶 同工酶CK-MB活性高于肌酸激酶的病例分析及消除巨肌酸激酶干扰的初步探索 [J]医学检验与临床 2022年第33卷第12期

同工酶CK-MB活性高于肌酸激酶的病例分析及消除巨肌酸激酶干扰的初步探索 [J]医学检验与临床 2022年第33卷第12期

[4] 王爱华、顾鹏飞等.巨分子酶的临床意义 [J]现代检验医学杂志 2007年第22卷第4期

来源:检验医学网