腰椎管内错构瘤一例

作者:山东第一医科大学(山东省医学科学院)鲁苏元

椎管内肿瘤,是发生在脊髓以及与脊髓相邻组织的原发性或继发性肿瘤,可发生在椎管内的各个部位。以20~40 岁成人多见。据既往报道,椎管内肿瘤年发病率为 0.9~2.0/10万,约占中枢神经系统肿瘤的10%~16%。刘浩等对1 022例椎管内肿瘤进行流行病学分析,其中常见的七类椎管内肿瘤分别是是神经鞘瘤557例(54.51%)、脊膜瘤145例(14.19%)、脂肪瘤34例(3.33%)、神经纤维瘤32例(3.13%)、海绵状血管瘤 32例(3.13%)、室管膜瘤31例(3.03%)和星形细胞瘤29例(2.84%),未见错构瘤。董金玉等回顾了184例椎管内肿瘤病人的临床资料,其中错构瘤仅有2例,占比约为 1.09%。本文报道了聊城市人民医院收治的一例腰椎椎管内错构瘤病人,详细描述了本例极易误诊的错构瘤及其影像学特征、病理学特征、诊断、鉴别诊断及治疗,具体报告如下。

32例(3.13%)、室管膜瘤31例(3.03%)和星形细胞瘤29例(2.84%),未见错构瘤。董金玉等回顾了184例椎管内肿瘤病人的临床资料,其中错构瘤仅有2例,占比约为 1.09%。本文报道了聊城市人民医院收治的一例腰椎椎管内错构瘤病人,详细描述了本例极易误诊的错构瘤及其影像学特征、病理学特征、诊断、鉴别诊断及治疗,具体报告如下。

临 床 资 料

病史 病人,女,62岁,主诉“腰背部及双下肢疼痛麻木半年,加重伴会阴区麻木1周”。

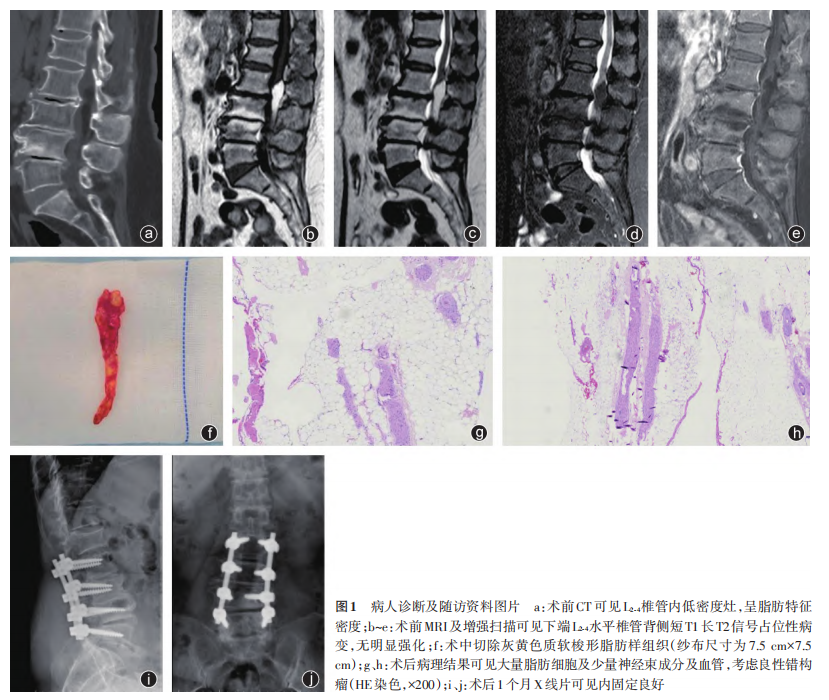

检查与诊断 专科体检:腰骶部棘突及椎旁压痛,叩击痛(+),双侧屈髋、伸膝、踝背伸肌力Ⅳ级,双膝关节以远浅感觉减退,鞍区浅感觉减退,双侧直腿抬高试验 (+),双侧骨神经牵拉试验(+)。病人入院后行腰椎 CT 示:L2 ⁃ 4水平椎管内可见低密度灶,边界清晰,范围约0.9 cm×1.3 cm×6.4 cm,CT值约-93 H,呈脂肪特征密度,考虑脂肪瘤(图1 a)。腰椎MRI及增强示:脊髓圆锥低位,下端L2⁃4水平椎管背侧脂肪瘤,下端L2⁃4水平与椎管背侧短T1长T2信号分界不清,L3/4、L4/5水平椎管有效矢状径狭窄,终丝马尾信号正常,增强扫描未见明显强化(图1 b~e)。术前初步诊断为“腰椎管内占位(脂肪瘤?),马尾神经综合征”。

(+),双侧骨神经牵拉试验(+)。病人入院后行腰椎 CT 示:L2 ⁃ 4水平椎管内可见低密度灶,边界清晰,范围约0.9 cm×1.3 cm×6.4 cm,CT值约-93 H,呈脂肪特征密度,考虑脂肪瘤(图1 a)。腰椎MRI及增强示:脊髓圆锥低位,下端L2⁃4水平椎管背侧脂肪瘤,下端L2⁃4水平与椎管背侧短T1长T2信号分界不清,L3/4、L4/5水平椎管有效矢状径狭窄,终丝马尾信号正常,增强扫描未见明显强化(图1 b~e)。术前初步诊断为“腰椎管内占位(脂肪瘤?),马尾神经综合征”。

治疗与结果 排除手术禁忌证后,予行腰椎后路椎板切除减压、椎管内占位切除植骨融合内固定术,术中行L2⁃5椎弓根螺钉置钉,采用超声骨刀“揭盖法”切除 L2⁃5棘突、椎板,保留双侧关节突关节,探查见L2⁃5椎体水平硬脊膜明显膨隆。显微镜辅助下后正中纵行切开硬脊膜,探查见肿瘤呈淡黄色脂肪样,约6 cm×1 cm×1 cm大小,与周围马尾神经粘连,肿瘤头端与脊髓圆锥末端粘连严重,显微镜下仔细分离后予以大部分切除,与马尾神经及圆锥末端粘连严重的少部分瘤体无法切除。切除肿物为灰黄脂肪组织一条,长度约6 cm,直径0.5~1.2 cm,切面灰黄质软(图1 f)。冲洗止血,间断缝合关闭硬脊膜,观察脊髓-硬脊膜囊恢复搏动。然后创建L2⁃5关节突间及横突间植骨床,植入自体骨粒并固定,冲洗缝合手术切口。术后予对症治疗,病人下肢疼痛麻木及会阴区麻木较术前明显改善。术后常规病理:镜下见脂肪、神经束成分及血管,考虑良性错构瘤(图1 g、h)。术后1个月复查X线可见:L2⁃5椎体见内固定,L2⁃5椎板及棘突缺如(图1 i、j)。术后1年随访,病人下肢疼痛及会阴区麻木感消失,残留双下肢轻度麻木症状。

讨 论

错构瘤实质上是一种肿瘤样畸形,属于错构性发育异常,具有自限性且无恶变倾向,可发生于任何器官,通常以占优势的组织成分来命名,发生于椎管内的较为罕见。因此在病理学中,不同类型、不同部位的错构瘤,其病理学表现也是不同的,术后标本组织的病理学检查仍是诊断的金标准。发生于神经纤维的错构瘤为黄色或黄褐色的不规则“纺锤”状,受累神经可被拉长或增厚;组织学结果显示神经外膜纤维脂肪组织过度增生并广泛浸润于神经束之间,包绕并分隔神经束;增生的纤维脂肪组织中局灶性中、小血管及淋巴管增生,部分区域可呈血管瘤或淋巴管瘤样改变,少数病例还可有骨质化增生。MRI是诊断椎管内错构瘤的重要方法,可反映大量纤维脂肪组织包绕神经束的特征,MRI不仅可以协助诊断,还可以在术前详细评估受累的神经。错构瘤在MRI上的一个特征是在扩张的神经鞘内出现类似于蛇形的神经束,周围包绕着纤维脂肪组织。由于神经鞘内存在扩大的均匀分布的神经束,这些神经束被束间结缔组织内的成熟脂肪隔开,神经束在自旋回波T1和T2加权像上都可见。散布的脂肪在T1像上具有高信号强度。因此在冠状面MRI图像上,神经呈“意大利面条”样外观,这是椎管内错构瘤的特征性表现。椎管内错构瘤罕见,其影像表现有时并不典型,且临床症状不具特异性,以神经根性疼痛、运动障碍、感觉障碍为主,术前诊断往往较为困难,易误诊,需与常见的椎管内肿瘤进行鉴别诊断。

椎管内神经鞘瘤:其肿块在T1WI上呈等或略高于脊髓信号(少数低于脊髓信号),在T2WI上呈高信号,增强扫描肿块可呈均匀强化(合并囊变时可呈不均匀强化)。在病理学上,神经鞘瘤含有实性细胞和疏松细胞2种类型组织,前者细胞密集,细胞间隙为原纤维细胞和基质,后者细胞稀少,细胞间隙更大。神经鞘瘤容易囊变、坏死、液化,最终成为弥漫或局限囊性肿瘤,不伴有囊变、坏死、液化的肿瘤成实体性。

椎管内脊膜瘤:脊膜瘤典型的MRI表现为椎管内的卵圆形肿块,在T1WI多呈现出等信号或略低信号,在T2WI多呈等信号或略高信号,肿块常以宽基底附着在周围的硬脊膜上,很少会超过两个脊髓节段,增强扫描表现为肿块呈持续性均匀强化,肿瘤附着处硬脊膜可见尾状线性强化,即“脊膜尾征”有很强的诊断价值。肿瘤组织较硬而致密,切面呈灰红色,基底有砂粒样钙化,其内未见明显出血及坏死。组织分型为内皮型、纤维细胞型、砂粒型。

椎管内脂肪瘤:椎管内脂肪瘤一般生长缓慢,病程中可不表现出明显临床症状。可位于硬脊膜内、硬膜外或髓内,CT 呈均匀脂肪密度改变,增强后无强化,MRI 表现为典型的短T1、短T2脂肪信号,通过脂肪抑制成像多可证实。镜下见似正常脂肪组织,呈不规则分叶状,与正常脂肪组织的主要区别在于有薄包膜和纤维间隔。

椎管内室管膜瘤:CT平扫 肿瘤实质部分常呈等或稍高密度,囊变部分呈低密度。MRI检查肿瘤实质在T1WI上呈稍低或等信号,囊变部分呈低信号,T2WI肿瘤实质呈不均质中等高信号或稍高信号,肿瘤内信号不均可能与钙化、出血及含铁血黄素沉积等有关,囊变部分在T2WI上则呈很高信号;CT及MRI增强扫描,肿瘤的实性部分和囊壁明显强化,而囊性部分不强化,少数肿瘤囊壁和实质部分均不强化。肉眼观肿瘤呈灰红色或灰白色,质软,切面似鱼肉状,有的肿瘤伴囊性变、出血、坏死及钙化。室管膜瘤的组织病理学特点是卵圆形或圆形瘤细胞排列成菊形团状或腔隙,有时也可围绕小血管排列,形成假菊形团。

肿瘤实质部分常呈等或稍高密度,囊变部分呈低密度。MRI检查肿瘤实质在T1WI上呈稍低或等信号,囊变部分呈低信号,T2WI肿瘤实质呈不均质中等高信号或稍高信号,肿瘤内信号不均可能与钙化、出血及含铁血黄素沉积等有关,囊变部分在T2WI上则呈很高信号;CT及MRI增强扫描,肿瘤的实性部分和囊壁明显强化,而囊性部分不强化,少数肿瘤囊壁和实质部分均不强化。肉眼观肿瘤呈灰红色或灰白色,质软,切面似鱼肉状,有的肿瘤伴囊性变、出血、坏死及钙化。室管膜瘤的组织病理学特点是卵圆形或圆形瘤细胞排列成菊形团状或腔隙,有时也可围绕小血管排列,形成假菊形团。

椎管内畸胎瘤:畸胎瘤由胚胎发育过程中残存的三个胚层细胞混合发展而成,为最常见的生殖细胞肿瘤,瘤内成分多样是其显著特点,典型畸胎瘤可含囊液、脂肪、软组织、钙化,故MRI多呈混杂信号。其特征性MRI表现包括:“脂-液平面”,“囊中囊”征以及“游离脂肪”征,成熟畸胎瘤血供少,增强后肿瘤常无强化;未成熟畸胎瘤中含有恶性成分,可表现不同程度强化。成人大多数为囊性成熟性畸胎瘤,肿瘤外观充满皮脂样物,表面附有毛发 ,甚至牙齿;病理检查

,甚至牙齿;病理检查 光镜下肿瘤由三个胚层的各种成熟组织构成,显示成熟的鳞状上皮、呼吸道及消化道柱状黏膜上皮、小涎腺组织,并可见皮肤及其附属、脂肪、肌肉、骨及软骨、呼吸道及消化道上皮、脑组织等成分。

光镜下肿瘤由三个胚层的各种成熟组织构成,显示成熟的鳞状上皮、呼吸道及消化道柱状黏膜上皮、小涎腺组织,并可见皮肤及其附属、脂肪、肌肉、骨及软骨、呼吸道及消化道上皮、脑组织等成分。

本例病人因瘤体内含大量脂肪组织,其CT及MRI均表现为较为典型的脂肪样信号,术前CT及MRI影像学诊断均考虑为脂肪瘤,术后常规病理确诊为错构瘤。故临床上对影像学上含脂肪样信号的椎管内肿瘤诊断上需考虑到错构瘤的可能。椎管内错构瘤为良性,瘤体缓慢生长,但当其导致神经压迫损害症状时手术切除为首。因瘤体毗邻神经、脊髓,且瘤体内可含有神经束成分,手术风险大,宜采用显微外科技术,术中尤其需要注意仔细分离,避免瘤体内神经组织损伤。

来源:骨科2025年5月第16卷第3期