手法复位肩关节垂直脱位一例

作者:凤阳县人民医院骨科 芦磊磊

肩关节脱位临床常见,其中前脱位占95%~97%,后脱位占2%~4%,而垂直脱位仅有0.5%。肩关节垂直脱位具有独特的临床表现及影像学特征,此类患者合并肱骨大结节骨折或肩袖撕裂的发生率高达80%。笔者于2023-10诊治1例右肩关节垂直脱位,手法复位后肩关节功能恢复良好,报道如下。

病例报道

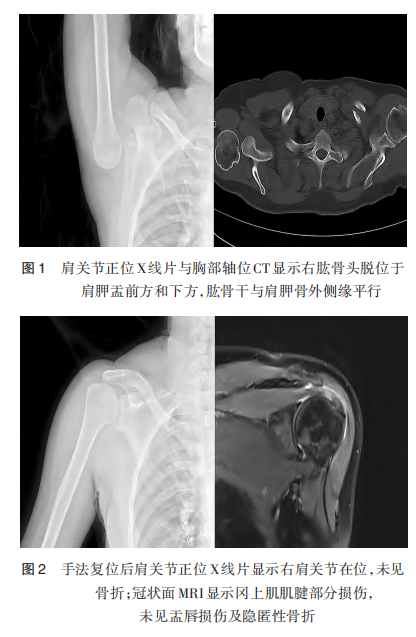

患者,女,59岁,因“摔伤致右肩及全身多处疼痛、活动受限1h”入院。专科体格检查:右上肢极度外展位,肘关节屈曲、前臂内旋,呈“投降”姿势;双侧腕关节及左肩肿胀压痛明显,胸廓挤压征 阳性;右上肢感觉未减退,末梢血液循环良好。肩关节正位X线片显示右肱骨与肩胛骨平行,肱骨头位于肩胛盂下方。胸部CT显示右肱骨头向前旋转,位于关节盂下方(图1)。明确诊断为右肩关节垂直脱位,左锁骨骨折合并多根肋骨骨折

阳性;右上肢感觉未减退,末梢血液循环良好。肩关节正位X线片显示右肱骨与肩胛骨平行,肱骨头位于肩胛盂下方。胸部CT显示右肱骨头向前旋转,位于关节盂下方(图1)。明确诊断为右肩关节垂直脱位,左锁骨骨折合并多根肋骨骨折 与双侧桡骨远端骨折。急诊手法复位,内收极度外展的右上肢使垂直脱位的肩关节转变为肩关节前脱位,再通过Hippocrates法复位肩关节。手法复位后正位X线片显示右侧肱盂关系良好,未发生医源性骨折。手法复位后右上肢未见血管或神经损伤迹象,患肢内收、内旋贴胸位外固定。手法复位后第2天右肩MRI检查发现冈上肌腱部分损伤,未见骨折或盂唇损伤(图2)。右上肢外固定3周后在康复医师指导下对进行功能锻炼,手法复位后3个月患者恢复正常生活,右肩关节功能恢复良好。

与双侧桡骨远端骨折。急诊手法复位,内收极度外展的右上肢使垂直脱位的肩关节转变为肩关节前脱位,再通过Hippocrates法复位肩关节。手法复位后正位X线片显示右侧肱盂关系良好,未发生医源性骨折。手法复位后右上肢未见血管或神经损伤迹象,患肢内收、内旋贴胸位外固定。手法复位后第2天右肩MRI检查发现冈上肌腱部分损伤,未见骨折或盂唇损伤(图2)。右上肢外固定3周后在康复医师指导下对进行功能锻炼,手法复位后3个月患者恢复正常生活,右肩关节功能恢复良好。

讨论

肩关节是人体最灵活的关节,由于肱骨头较大,肩胛骨关节盂相对较小,因此容易脱位。肩关节垂直脱位多为病例报道,文献报道目前共发现199例。然而,Wolf等认为肩关节垂直脱位的实际发生率明显高于文献报道,因为只有一部分上肢极度外展的患者才被确诊,大多数患者被诊断为其他类型肩关节脱位或损伤。肩关节垂直脱位发生的两种机制由David教授和Talbott教授首先报道。肩关节垂直脱位间接机制是上臂过度外展导致肱骨近端压在肩峰上,以肩峰为支点导致肱骨头移位至肩胛骨关节盂下方,本例即是如此。肩关节垂直脱位直接机制是上臂外展位时受到突然的指向肱骨近端轴向力,导致肱骨头直接穿透下关节囊。肩关节垂直脱位患者的一个典型体征是患肢上臂极度外展和固定,肘关节屈曲,前臂旋前,呈“投降”姿势。受累肩关节的主动和被动活动均受到限制,通常可以在腋窝或胸壁外侧触及肱骨头。

肩关节垂直脱位多由高能损伤引起,容易合并肩袖损伤、肱骨大结节、锁骨和喙骨骨折。本例合并多根肋骨骨折和双侧桡骨远端骨折,这在以往的文献中很少报道。肩关节垂直脱位的典型X线片表现为肱骨头位于肩胛骨关节盂下,肱骨干平行于肩胛骨腋窝缘。CT扫描可以显示骨折形态和一些隐匿性骨折,如Hill-Sachs和骨性Bankart损伤等。有学者建议肩关节垂直脱位患者应尽快对受累肩关节进行X线片、CT和MRI检查。手法闭合复位是肩关节垂直脱位患者的首选治疗方法,主要采用牵引-反牵引法和两步法。笔者采用的两步法与上述两步法不同,首先内收右侧肱骨干,直到肱骨干靠近胸壁,此时仍可见方肩畸形,Dugas征为阳性;X线透视证实肩关节垂直脱位变为肩关节前脱位,随后采用Hippocrates法复位肩关节前脱位。笔者介绍的两步法以往无文献报道,可由单个医师独立完成,操作方便简单,而牵引-相反牵引法至少需要2名医师执行。肩关节垂直脱位通常由高能损伤引起,神经血管损伤的风险与损伤本身和复位方法有关。本例手法闭合复位前后均未发现血管和神经损伤的表现,复位后患肢以内收、内旋位外固定3周,随后进行功能锻炼,闭合复位后3个月时随访时患者右肩关节功能恢复满意。

来源:中国骨与关节损伤杂志2025年7月第40卷第7期